- 更新日 : 2025年11月4日

年末調整の書類回収を効率化するには?電子化やソフト導入、選び方を解説

年末調整の書類回収を効率化する最善の方法は、年末調整ソフトを導入し電子化することです。そのため、電子化によって、申告書の計算・チェック・データ入力といった手作業が自動化され、担当者と従業員、双方の負担を大幅に削減できます。

「今年もこの煩雑な季節が来たか…」と毎年頭を悩ませる担当者様も多いでしょう。

本記事では、年末調整の回収業務を効率化する電子化の仕組みから、導入のメリット、準備の手順、そして自社に合ったシステムの選び方までをわかりやすく解説します。

目次

なぜ年末調整の書類回収は大変なのか?

年末調整の書類回収が毎年大きな負担となるのは、業務フローが①回収→②チェック→③管理の各段階で手作業に依存しているためではないでしょうか。また、記載内容の確認や修正に多くの工数がかかる点も見逃せません。

① 書類の回収

まず、全従業員への申告書の準備と配布から始まります。従業員にとっては年に一度の手続きであるため、扶養の条件や控除額の計算など、分かりにくい点も少なくありません。そのため、配布直後から記入方法に関する問い合わせ対応が発生し、提出を促す過程でも個別に対応する時間が必要となります。並行して、提出状況を一覧で管理し、未提出者へ個別に連絡を取る作業も発生します。

② 内容のチェック

提出された申告書は、添付された控除証明書と内容が一致しているか一件ずつ突合します。また、扶養控除や保険料控除の計算ロジックに誤りがないかの検算も行います。ここで不備が見つかった場合は、従業員へ差し戻し、修正を依頼した上で再提出を待つという一連の管理業務が発生します。

③ データの入力・管理

チェックが完了した申告書の内容は、給与計算システムへ手動で入力します。計算の正確性を担保するため、入力データと元の申告書とのダブルチェックが必要となるケースも多いでしょう。さらに、紙の申告書は年度ごとに整理してファイリングし、7年間の法定期間、検索可能な状態で保管・管理を行う必要があります。

これらの課題の中でも、特に業務を停滞させるのが「差し戻し」の多さです。差し戻しの主な原因には、「保険料控除証明書の添付漏れ」や「扶養控除申告書の配偶者情報の記載誤り」などが挙げられます。一度差し戻しが発生すると、従業員との間で何度もやり取りが必要になり、双方にとって大きな負担となるでしょう。

年末調整でよくある記入ミス

年末調整の書類で一度差し戻しが発生すると、従業員との間で何度も確認のやり取りが必要となり、双方にとって大きな時間のロスとなります。差し戻しの原因となる、特によく見られる記入ミスや不備は以下のとおりです。

- 配偶者の所得金額の誤り

扶養控除申告書にある「合計所得金額の見積額」の欄に、税金が引かれる前の「収入(年収)」を記入してしまうケースです。「所得」と「収入」の違いが分かりにくいために頻発し、配偶者控除の計算が根本から違ってしまいます。 - 保険料控除額の転記ミス

保険会社から送られてくる控除証明書に記載された金額を、保険料控除申告書へ書き写す際に金額を間違えるケースです。特に複数の保険に加入している場合、合計額の計算ミスも起こりがちです。 - 住所の不備

申告書に記載された住所が、住民票の住所と異なっていたり、「丁目・番地・号」が省略されていたりするケースです。特に年の途中で引っ越した従業員に多く見られます。 - 控除証明書の添付漏れ

生命保険料や地震保険料、住宅ローン控除などを受けるために必要な証明書の添付忘れは、最も多い不備の一つです。年末調整の直前になって慌てて書類を探す従業員が多く、紛失してしまっているケースも少なくありません。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

送付状テンプレ集 36選パック-時候の挨拶×12か月分(上旬・中旬・下旬)

こちらは「送付状テンプレ集 36選パック」です。 12か月分の上旬・中旬・下旬、それぞれの時期に対応した時候の挨拶が含まれています。

季節や時期に応じた送付状を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

電子契約にも使える!誓約書ひな形まとめ

誓約書のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。資料内から任意のひな形をダウンロードいただけます。

実際の用途に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック

人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。

40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。

年末調整の回収を効率化する方法とは?

年末調整の回収を効率化する方法は、大きく分けて「現行業務の改善」と「システム導入による電子化」の2つが考えられます。しかし、根本的な業務負担を削減するには、電子化による抜本的な改革が最も効果的と言えます。

1. 現行業務の改善で効率化する

まずは、現在の紙ベースの運用を前提とした改善策です。これらは比較的すぐに着手できます。

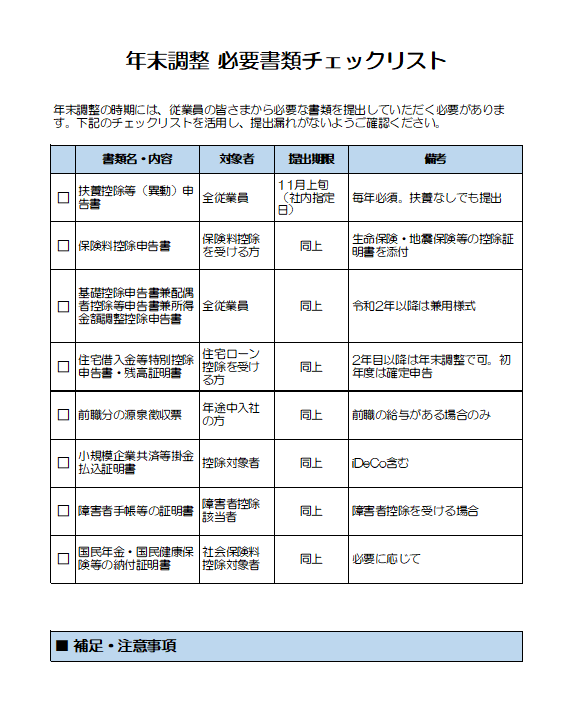

- チェックリストと記入例の配布:

従業員が自己チェックできるよう、提出前に確認すべき項目をリスト化して配布します。よくある間違いを記載した記入例を添付するのも有効でしょう。 - 社内説明会の開催:

年末調整の目的や書類の書き方について、担当者が直接説明する機会を設けます。 - 段階的なリマインド:

提出期限を一度だけ伝えるのではなく、「1週間前」「3日前」など段階的にリマインドし、提出を促します。

これらの方法は差し戻しを多少減らす効果は期待できますが、書類の配布、回収、手入力といった手作業そのものは残るため、担当者の根本的な負担軽減にはつながりにくいのが実情でしょう。

2. システムを導入し「電子化」で抜本的に解決する

次に年末調整システムを導入し、業務プロセス全体を「電子化」することです。電子化は、前述した「回収」「チェック」「管理」の各段階における課題を根本から解決します。

- 回収の手間を削減:

従業員はPCやスマホから直接入力するため、書類の配布や回収が不要になります。 - チェック作業を自動化:

入力漏れや計算ミスはシステムが自動で検知するため、差し戻しが激減します。 - 管理コストを削減:

データはクラウド上で安全に保管され、紙の保管スペースや管理の手間がなくなります。

紙のやり取りを前提とした改善には限界があるため、近年、多くの企業が業務の抜本的な見直しのために電子化への導入を進めています。

年末調整の回収を効率化する電子化とは?

年末調整の電子化とは、これまで紙媒体で行っていた申告書の作成・提出・確認・保管といった一連の業務を、クラウドシステムなどを活用してデジタル上で完結させる仕組みのことです。

国税庁もこの電子化を推進しており、これにより企業はペーパーレスで年末調整業務を完結させられます。

電子化を導入すると、年末調整の業務フローは以下のように変化します。

▼ 年末調整手続きの電子化による変更点

| 区分 | 手続き内容 | これまで(電子化前) | 電子化後 |

|---|---|---|---|

| 従業員の手続 | 年末調整申告書の作成 | 控除証明書等内容を手書き | 自動入力 |

| 控除額の計算 | 手計算 | 自動計算 | |

| 勤務先の手続 | 控除額の検算 | 必要 | 不要 |

| 給与システム等への取込 | 申告書の内容を手入力 | 申告データを一括インポート |

出典:年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)(令和6年12月改訂版)|国税庁

従業員は、システムからの案内に従ってPCやスマートフォンで質問に答えていくだけで、申告書が自動で作成されます。保険会社などから電子データで取得した控除証明書も、そのままアップロードできます。

企業側は、提出されたデータをシステム上で一元管理し、入力ミスや計算間違いはシステムが自動で検知します。最終的なデータは給与計算ソフトに直接取り込めるため、手入力作業そのものが不要になるのです。

電子化で提出できる年末調整の書類一覧

年末調整の電子化により、従業員が提出するほとんどの申告書や控除証明書を紙ではなく電子データで提出できるようになりました。これにより、書類のやり取りがスムーズになります。

具体的には、以下の書類が電子化に対応しています。

▼ 電子化に対応している申告書

| 書類名 | 目的 |

|---|---|

| 給与所得者の基礎控除申告書 | 全ての給与所得者が受ける基礎控除を申告する書類 |

| 給与所得者の配偶者控除等申告書 | 配偶者の所得に応じた控除を受けるための申告書類 |

| 所得金額調整控除申告書 | 特定の条件下で給与所得から一定額を控除するための書類 |

| 給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険料や社会保険料などの控除を申告する書類 |

| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除(2年目以降)を受けるための申告書類 |

これらの申告書に添付が必要な各種証明書も、発行元の金融機関や保険会社から電子データ(XML形式)で受け取ることが可能です。

これらの証明書は、各保険会社や金融機関からマイナポータル経由でまとめてデータ取得できます。従業員は自宅のPCやスマートフォンで簡単にダウンロードし、年末調整システムへ連携できるため、書類の紛失や提出忘れを防ぐことにもつながるでしょう。

参照:マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧|国税庁

年末調整を電子化するメリット・デメリットは?

年末調整の電子化は、企業と従業員の双方に多くのメリットをもたらしますが、導入前に知っておくべきデメリットもあります。

企業(担当者)側のメリット

担当者にとって、業務負担が大幅に軽減される点が最大のメリットです。 従来、申告書の配付準備や従業員からの回収、内容確認、給与システムへの手入力など、多くの工程を手作業で行う必要がありました。

電子化することで、申告データはWeb上で提出され、そのままシステムに取り込めるため、入力作業が不要となります。記載内容のチェックも、システム上で不備が自動検知されるため、修正依頼や確認にかかる時間を大幅に削減できるでしょう。

さらに、提出書類が電子データで管理できるようになるため、紙書類を保管するためのスペースも不要になります。テレワーク中でも年末調整業務を進められる点も、現代の働き方に即した大きな利点と言えます。

従業員側のメリット

従業員側のメリットとしては、手続きの簡便化が挙げられます。 Web上のガイドに従って入力できるため記入漏れが防止でき、控除額計算も自動で行われるため計算間違いの心配がありません。 また、生命保険料控除証明書なども電子データでまとめて取得できるため、紙で保管する必要がなく、紛失しても再取得しやすいという利便性もあります。

電子化のデメリット

一方で、電子化にはいくつかのデメリットも考えられます。

- 導入コストの発生:

民間企業のシステムを導入する場合、初期費用や月額利用料がかかります。 - システム選定の手間:

多数のサービスの中から、自社の給与システムとの連携性や操作性を比較検討する時間が必要です。 - 従業員への周知と教育:

新しいシステムの使い方を全従業員に説明し、理解してもらうためのマニュアル作成や説明会の開催といった手間が生じます。特にITツールに不慣れな従業員へのサポートは欠かせません。 - 社内ルールの見直し:

電子データでの書類回収にともない、文書管理規程や就業規則などの見直しが必要になる場合があります。

これらのデメリットは、事前の計画と準備によって軽減することが可能です。

年末調整の電子化に向けた準備と進め方は?

年末調整を電子化するためには、いくつかの準備を段階的に進めることが肝心です。円滑な移行のために、以下の4つのステップをふまえて準備を進めましょう。

STEP1:年末調整対応システムの導入を検討する

従業員から申告書を電子データで提出してもらうためには、対応するシステムやクラウドサービスの導入が不可欠です。 選択肢としては、国税庁が提供する「年調ソフト」や、民間企業が提供する年末調整電子化サービスがあります。

システムを選定する際には、

- 従業員が使いやすい入力画面であるか

- 自社の給与計算システムとデータ連携可能か

- マイナポータルとの連携機能があるか といった視点から比較検討しましょう。サービスによって、入力方式やデータ授受方法、給与計算システムへの取り込み手順が異なるため、導入前に運用イメージを固めておくことが大切です。

STEP2:社内規程やシステム環境の整備

電子データで申告書類を回収する場合、現在の運用ルールを見直す必要が生じることもあります。

- 文書管理規程や就業規則の改定

- 会計システムが電子申告に対応しているかの確認

- 必要に応じたシステム改修やバージョンアップ

これらは電子化運用をスムーズに進めるための基盤整備となります。特にマイナポータル連携を活用する場合には、対応する給与・会計システムへの改修が必要となるケースもあるため注意しましょう。

STEP3:従業員への周知とサポート体制の構築

電子化を円滑に進めるためには、従業員への周知が欠かせません。

従業員側でも、以下のような手続きが発生します。

- 年調ソフトのインストール(利用する場合)

- マイナポータルの利用準備(マイナンバーカード取得や電子証明書設定)

- 保険会社への電子控除証明書発行依頼

準備には時間がかかることもあるため、少なくとも2カ月前には電子化の流れを説明し、申告データ作成方法や取得方法を丁寧に案内しておくと安心です。

STEP4:税務署への承認申請

年末調整の電子化にあたり、所轄税務署への承認申請が必要となる場合があります。 具体的には、

- 電子データで受け取った申告書を法定調書として保存するための届出

- 電子署名などを活用して従業員本人を確認する方法の整備 といった対応が求められます。申請書類の内容や提出期限については、事前に確認しておきましょう。

参照:年末調整手続の電子化へ向けた準備|国税庁

参照:年末調整手続の電子化に向けた取組について|国税庁

年末調整ソフトの選び方と比較ポイント

自社に最適な年末調整ソフトを選ぶためには、いくつかのポイントを比較検討する必要があります。無料のツールから高機能な有料サービスまで様々ですが、以下の点を基準に選ぶと失敗が少ないでしょう。

| 比較ポイント | 確認すべき内容 |

|---|---|

| 料金体系 | 初期費用、月額・年額料金、従業員数に応じた従量課金など |

| 操作性 | 従業員・管理者ともに直感的でわかりやすい画面か(無料トライアルの活用) |

| 給与システム連携 | 現在利用中の給与計算ソフトとCSVやAPIでスムーズに連携できるか |

| サポート体制 | 導入時の設定支援や、運用中の問い合わせ対応(電話、メール、チャット) |

| セキュリティ | 個人情報を取り扱うため、暗号化通信やアクセス制限などの対策が万全か |

国税庁「年調ソフト」と民間ソフトの違い

年末調整ソフトには、国税庁が無料で提供する「年調ソフト」と、民間企業が提供する有料のクラウドサービスがあります。

- 国税庁「年調ソフト」:

無料で利用でき、申告書作成や控除額の自動計算が可能です。ただし、作成したデータの提出や管理は手動で行う必要があり、給与システムとの自動連携機能はありません。従業員が作成したデータをメールなどで回収し、担当者が手動でインポートする手間がかかります。 - 民間ソフト:

有料ですが、従業員からのデータ回収、不備チェック、給与システムへの自動連携までを一つのシステムで完結できます。手厚いサポート体制が整っているサービスも多く、導入から運用まで安心して進められるでしょう。

業務全体の効率化を考えるなら、給与システムとの連携まで見据えた民間ソフトの導入がおすすめです。

年末調整の回収を効率化した企業の例

実際にシステムを導入することで、どれほどの効率化が実現できるのでしょうか。ここでは「マネーフォワード クラウド」を導入した2社の事例を紹介します。

脱・手作業で30%超の業務効率化に成功(オリオンビール株式会社)

オリオンビール株式会社では、給与計算を2名で担当し、源泉徴収票へのマイナンバーの手書き作業などが負担となっていました。特に年末調整は、従業員にとって記入が難しく、人事担当者が代理で記入するケースもあったため、本来の業務時間を圧迫していました。

そこで「マネーフォワード クラウド 給与・年末調整」等を導入。年末調整が分かりやすいアンケート形式になったことで、従業員自身での入力がスムーズに進み、代理記入が不要になりました。書類の回収も迅速化し、チェック作業を前倒しで開始できるなど、年末調整業務全体の効率化を実現しています。

参照:クラウドによるサービス連携で脱・手作業 30%超の業務効率化に成功|オリオンビール株式会社様の導入事例|株式会社マネーフォワード

年末調整1,000人分をほぼ未経験の2名で完了(フレッシュ物流株式会社)

従業員1,000名弱で多数の物流拠点を展開するフレッシュ物流株式会社では、年末調整の書類配布に5人がかりで3日を要し、全従業員分のデータは担当者1名が手入力していました。業務が特定の担当者に依存してブラックボックス化しており、ベテラン従業員の退職で業務の引き継ぎが困難になるという大きな課題に直面しました。

この危機を機にクラウド型の年末調整システムを導入。その結果、ベテランが不在の中、ほぼ未経験の担当者2名だけで1,000名弱の年末調整を無事に完了させることができました。

書類回収も迅速化し、業務負荷と残業時間を大幅に削減。クラウド化によって業務の属人化を解消し、持続可能な体制を構築することに成功しています。

参照:年末調整1,000人分をほぼ未経験の2名で完了 残業も減りました|フレッシュ物流株式会社様の導入事例|株式会社マネーフォワード

年末調整の電子化は義務?今後の法改正の動向

現時点(2025年10月)で、年末調整の電子化は義務ではありません。企業は従来どおり紙の申告書で年末調整を行うことも、電子化を導入することも選択できます。

しかし、「年末調整の電子化はいつから義務化されるのか?」という点は多くの担当者が気にするところでしょう。 政府は行政手続き全体のデジタル化を推進しており、税務関連手続きもその例外ではありません。実際に、大法人を対象とした法人税等の電子申告(e-Tax)はすでに義務化されています。

この大きな流れをふまえると、将来的には年末調整手続きの電子化も義務化される可能性はあるでしょう。法改正で義務化が決まってから慌てて対応するのではなく、業務効率化やペーパーレス化といったメリットを享受するためにも、早めに情報収集と導入検討を始めることが望ましいのではないでしょうか。

年末調整の回収を効率化するにはシステム導入がおすすめ

年末調整の書類回収とチェック業務の効率化は、年末調整システムの導入による「電子化」で実現できます。手作業による書類の配布・回収・検算・入力といった一連の作業を自動化することで、担当者の負担を劇的に軽減し、従業員の手続きも簡素化されます。

電子化には、コストや従業員への周知といった準備が必要ですが、それ以上に業務時間の大幅な短縮や人的ミスの削減、ペーパーレス化といった大きなメリットがあります。自社の規模や給与システムとの連携性を考慮して最適なソフトを選び、毎年繰り返される煩雑な業務から解放され、より生産性の高いコア業務に集中できる環境を整えましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

年末調整における法定調書とは?内容と書き方を解説!

年末調整が終わったら、源泉徴収票や支払調書などの法定調書を作成し、提出期限までに税務署へ提出します。法定調書提出時には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の添付も必要です。 …

詳しくみる11月に退職したら年末調整はどうする?

11月に退職した場合、通常年末調整の対象にはなりません。源泉徴収票をもとに、翌年に自分で確定申告を行います。ただし年内に転職する場合は、転職先で年末調整を行います。ここでは、11月…

詳しくみる年末調整ソフトとは? 給与計算ソフトとの違いも徹底解説

給与計算ソフトには、年末調整の機能を備えているものがあります。しかし年末調整に特化したソフトには、業務を効率化する機能を備えているほか、システム化の負荷が少ないといったメリットがあ…

詳しくみる年末調整は自分でできる?できない?

年末調整は基本的に会社が実施してくれるため、意識されない方も多いのではないでしょうか。確定申告とは異なり、会社員が年末調整で行わなければならないケースは多くはありません。では、年末…

詳しくみる国民年金保険料の前納制度とは?年末調整での控除方法とともに解説!

年末調整では、社会保険料が所得控除されることはご存じの方は多いでしょう。具体的には、公的年金では厚生年金保険料が該当しますが、国民年金保険料が控除対象となるケースもあります。国民年…

詳しくみる給与支払報告書の訂正方法は?eLTAX・郵送、期限後・過年度別に手順を解説

給与支払報告書を市区町村へ提出した後で、記載内容の誤りに気づき、どのように訂正すれば良いか悩んでいる経理担当者の方も多いのではないでしょうか。特に、提出期限を過ぎてしまった場合や、…

詳しくみる

.png)