- 更新日 : 2025年7月10日

フレックスタイム制とは?メリット・デメリットや導入の注意点をわかりやすく解説!

フレックスタイム制は、従業員が自由に始業と就業の時刻を決められます。柔軟な働き方をサポートする労働時間制度ですが、「完全自由」「残業代がつかない」など様々な誤解があるのも事実です。

ここでは制度の基本を説明すると共に、メリット・デメリットを解説します。また勤怠管理で重要な時間外労働の計算についても詳しく解説します。

目次

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、従業員自身が自由に始業・就業時間を決められる勤務体系のことをいいます。ただし、「自由に」といっても、完全に好き勝手な労働時間を設定するわけではありません。

フレックスタイム制では「清算期間」が定められており、その清算期間内で働くべき「総労働時間」の範囲内で、従業員が自由に始業時間・就業時間を決定できます。清算期間とは、フレックスタイム制を適用する一区切りの期間のことです。この清算期間内で、従業員が労働すべき総労働時間、つまり所定労働時間を決めていきます。

「フレックスタイム=自由」というイメージが先行していた頃は、「フレックスタイムなら時間外勤務手当がない」と誤解する企業もありました。フレックスタイム制でも、清算期間内で平均した場合には1週間の労働時間が40時間以内とする必要があります。また、常時使用する労働者が10人未満となる商業、保健衛生業、接客娯楽業のような特例措置の対象となる事業場の場合でも、平均44時間以内にならなければなりません。

したがって、清算期間における所定労働時間を超えるようなことがあれば、通常の勤務体系と同様に、時間外労働の割増賃金が適用され、深夜に労働すれば深夜労働の割増賃金が適用されます。

【通常の労働時間制度】

【フレックスタイム制(イメージ)】

フレックスタイム制を導入する目的は?

フレックスタイム制を導入すれば、仕事の始まりと終わりのタイミングを決める裁量を従業員に持たせることにより、より柔軟な働き方を実現できます。プライベートの予定を考慮しつつ、日々の働き方を選択できる余地が広がるため、従業員のワーク・ライフ・バランスを重視し、充実感を持って柔軟に働ける環境を創ることを目的としています。

裁量労働制との違いは?

フレックスタイム制と混同されやすいものに、裁量労働制があります。裁量労働制とは、労働時間を実労働で計算するのではなく、労使協定や労使委員会の決議であらかじめ定めた一定時間を労働時間とみなして運用する制度です。時間管理を従業員本人にゆだねる制度であり、デザイナーや研究者のように、技術的な分野、専門的な分野、企画・立案・調査など、仕事の成果を労働時間で管理することがなじまない職種に適しています。

裁量労働制とフレックスタイム制は、以下のような違いがあります。

- 適用できる業務が違う

フレックスタイム制は、適用業務に制限はありません。裁量労働制は、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の二つがあり、商品開発、新技術の開発、法務業、企画・立案・調査・分析など、対象となる業務が決められており、場合によっては適用できないケースもあります。 - 手続きが違う

フレックスタイム制も裁量労働制も、社内で導入するには労使協定の作成が必要です。ただし、裁量労働制の場合は労使協定や労使委員会の決議の内容を労働基準監督署に届け出なければいけません。フレックスタイム制は、清算期間が1カ月を超えるときのみ、協定書や労使協定書を届け出します。 - 時間管理の目的が違う

フレックスタイム制は、始業と終業を自由に決めることで柔軟な働き方を実現します。そして一定期間で労働時間の清算をし、所定労働時間を超えた分には残業代を支払います。

裁量労働制は、みなし労働ですので、残業代計算のための労働時間管理は求められません。ただし、従業員の健康管理という点から、労働安全衛生法において、使用者に労働者の労働時間を把握する義務があることが定められています。裁量労働制であっても、「長時間労働となっていないか」「健康上に問題ないか」などの観点から、みなされている労働時間と実際の労働時間に乖離がないかチェックすることが大切です。

裁量労働制について詳しく知りたい方は下記をご覧ください。

フレックスタイム制の仕組みは

フレックスタイム制は、一定の清算期間の総労働時間を定めたうえで、従業員が始業と終業のタイミングや、日々の労働時間を自由に決定できる制度です。企業によっては、必ず就業(または出社)が必要な「コアタイム」を設けているケースもあります。

以下に、フレックスタイム制を理解する上で重要となる用語について解説します。

清算期間とは

フレックスタイム制では、まず使用者と労働者の労使協定により「清算期間」を設定します。清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が労働するべき時間を定める期間、つまり、フレックスタイム制で働くための労務管理上必要な区切りとなる一定期間のことです。この清算期間内で、従業員が労働すべき総労働時間、つまり所定労働時間を決めていきます。企業はあらかじめ設定した清算期間で、1週間の労働時間の平均が40時間以内となるかを確認し、時間外労働の残業代などを計算しなければなりません。

清算期間の上限は3カ月です。一定のまとまった清算期間があることで、より従業員の都合に応じた労働時間の調整が可能になります。たとえば、「子どもの夏休み期間は早く帰りたい」という要望がある従業員の場合、3カ月の清算期間で8月の労働時間を減らし、代わりに他の2カ月で増やすなどの調整ができます。

総労働時間とは

総労働時間とは、労働契約上、労働者が清算期間において労働するべき時間として定められた時間のことです。

引用:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き P9|厚生労働省

フレックスタイム制における総労働時間は、いわゆる所定労働時間にあたります。

総労働時間は、以下のように法定労働時間の総枠の範囲内で設定できます。

【月単位の清算期間を定めた場合の法定労働時間の総枠】

| 1カ月単位 | 2カ月単位 | 3カ月単位 | |||

| 清算期間の暦日数 | 法定労働時間の総枠 | 清算期間の暦日数 | 法定労働時間の総枠 | 清算期間の暦日数 | 法定労働時間の総枠 |

| 31日 | 177.1時間 | 62日 | 354.2時間 | 92日 | 525.7時間 |

| 30日 | 171.4時間 | 61日 | 348.5時間 | 91日 | 520.0時間 |

| 29日 | 165.7時間 | 60日 | 342.8時間 | 90日 | 514.2時間 |

| 28日 | 160.0時間 | 59日 | 337.1時間 | 89日 | 508.5時間 |

引用:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き P11|厚生労働省

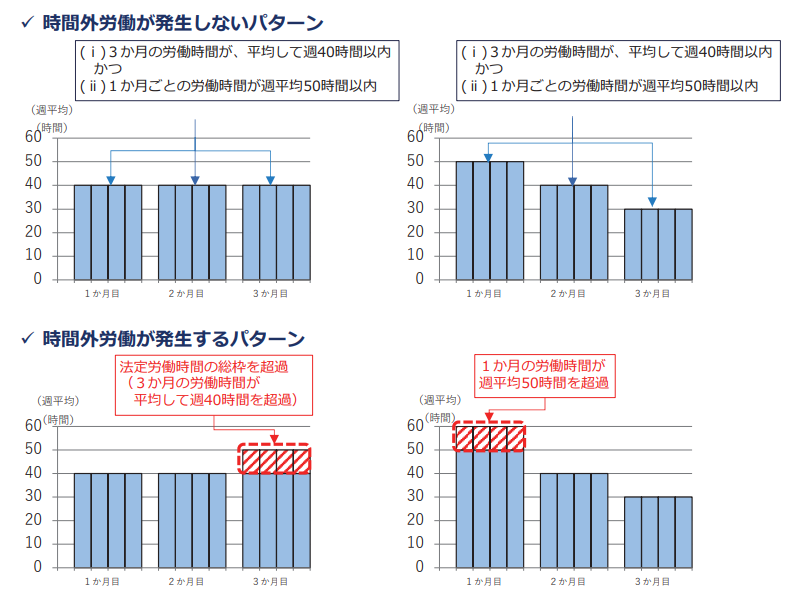

このように、フレックスタイム制は清算期間と総労働時間で大枠を設定します。運用にあたって注意したいのは、清算期間が1カ月を超える場合でも、繁忙期に過度に偏った長時間労働は認められないという点です。

清算期間が1カ月以上の場合、清算期間内における労働時間が、「平均して週40時間以内」である必要があることに加え、1カ月ごとの労働時間は「週平均50時間」を超えないようにしなければなりません。どちらに対しても、超過した労働時間は時間外労働として割増賃金の支払いが必要です。

引用:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き P8|厚生労働省

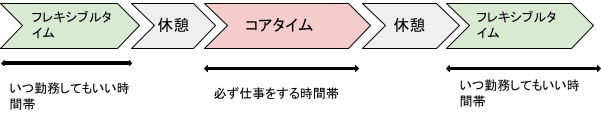

コアタイムとは

コアタイムとは、フレックスタイム制において「かならず働かなければいけない時間帯」をいいます。コアタイムを設ける場合は、労使協定でコアタイムの開始と終了の時刻を定めなければなりません。

コアタイムの時間帯の設定は自由です。設ける日と設けない日がある制度にすることも、日によってコアタイムの時間帯を変えることも問題ありません。

フレックスタイム制でコアタイムの設定は必須ではありませんが、組織でのコミュニケーションの円滑を測るために設ける企業も見受けられます。コアタイムの時間帯が極端に長いとフレックスタイム制の意味がありません。また、コアタイムが短すぎるのも社員にとって非効率な業務活動になります。自社の目的や業種特性に合った時間設定をするのがよいでしょう。

フレキシブルタイムとは

フレキシブルタイムとは、コアタイムとは逆で、労働者が働く時間を選択できる時間帯をいいます。こちらも同様に、時間帯の開始と終わりの時刻を労使協定で定めなければなりません。

スーパーフレックスタイム制とは

近年、話題を集めている制度に「スーパーフレックスタイム制(スーパーフレックス制)」があります。これは、コアタイムを設けないフレックスタイム制のことを指します。一日がすべてフレキシブルタイムという扱いになるため、従業員がより自由に始業・終業時間を設定することが可能です。

コアタイムのないフレックスタイム制をスーパーフレックスタイム制と名付けていますが、清算期間や総労働時間、時間外労働の扱いなどについては、フレックスタイム制におけるルールと変わりはありません。

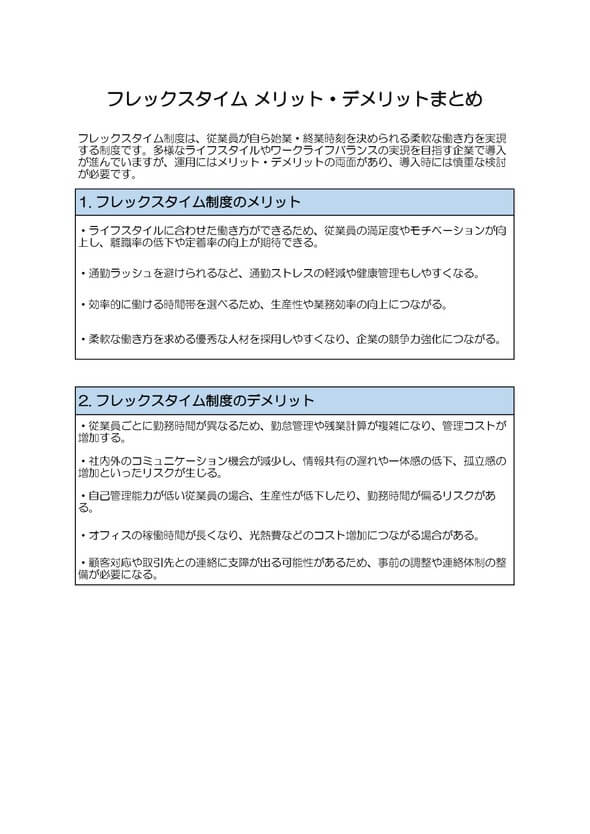

フレックスタイム制のメリットは

フレックスタイム制のメリットは、従業員が自分の都合にあわせて働き方を調整できる点にあります。以下に、フレックスタイム制の導入で考えられるメリットをみてみましょう。

仕事とプライベートのバランスがとりやすい

ワークライフバランスを重視したい従業員にとって、フレックスタイム制は適した働き方です。通院、育児、介護などの用事を平日に組み込むことも可能であり、プライベートとのバランスをとりながら働くことができます。

清算期間が1カ月を超えて設定されていれば、月をまたいだ労働時間の調整が可能であり、働き方のメリハリをつけることができます。従来の労働時間制度であれば、諦めざるを得なかったものが、フレックスタイム制では実現できるという点で、従業員の満足度が向上するでしょう。

無駄な残業を削減できる

企業にとってのメリットは、フレックスタイム制が残業の削減につながるという点です。1日の労働時間が固定の場合、どうしても繁忙期は時間外労働が発生しがちになります。一方、閑散期は仕事がなくても退勤時刻までは働くといった、時間の配分に無駄が生じてしまいます。

フレックスタイム制は、清算期間内で総労働時間を労働者が割り振るという仕組みのため、仕事の少ない日は早めに切り上げ、その分忙しい時期に多く働くということが可能になります。従業員は時間を効率的に使うことができ、企業は無駄な残業代をカットできるメリットがあります。

多様な人材の確保につながる

ライフスタイルにあわせた働き方を実現できるフレックスタイム制は、従業員にとって魅力的な労働時間制度です。たとえば、出社時間ひとつとっても、フレックスタイム制とそうではない場合では違いがあります。

朝9時始業の企業で働いている場合、満員電車に乗って通勤している従業員も多いのではないでしょうか。フレックスタイム制であれば、混雑する時間帯を避け、仕事を開始することができます。このように一つひとつは小さなストレスでも、積み重なれば大きな負担となる不満を、柔軟な労働時間制度で減らすことができるでしょう。

前述のとおり、フレックスタイム制を導入している日本企業は、まだ多いとはいえません。ライフスタイルにあわせた働き方であるフレックスタイム制は、採用の場面でのアピールポイントとなるでしょう。

フレックスタイム制のデメリットは

フレックスタイム制は、通常の労働時間制度とは異なり、各従業員によって働く時間帯がバラバラです。総労働時間での労働を管理・把握するために、フレックスタイム制に適応した勤怠管理が求められます。また、組織内で働く時間がズレることで、もたらされる不都合やストレスについても理解しておく必要があるでしょう。

遅刻・早退など勤務時間の管理が難しくなる

フレックスタイム制では、個々の従業員によって始業・終業の時間がバラバラになり、遅刻や早退という考え方もなくなります。働いた総時間のほか、場合によっては働いた時間帯の管理まできちんとする必要があるでしょう。また、コアタイムを設定していれば、各従業員がきちんとその時間に就業しているのかをチェックすることも必要です。

従業員の勤務時間の管理がルーズになることがあるため、労働時間の把握や勤怠管理が不適切だと、かえって時間外労働が増加する可能性があります。労働時間の管理や時間外手当の計算が複雑になり、給与計算に誤りがあればさまざまな不都合が生じます。時間外労働を見落とさないほか、従業員が長時間労働になっていないのか、労働時間が適切に把握できているかをチェックすることが重要です。

業務の効率化のためにも、フレックスタイム制に対応したシステム導入も検討しましょう。

勤務時間外に仕事の連絡が来ることがある

フレックスタイム制で、従業員が感じるストレスに、コミュニケーションのタイミングのズレがあります。同じ時間帯に皆が働いているわけではないため、メールの返信にタイムラグが生じます。また、取引先の勤務時間帯とズレてしまうことも、デメリットの一つです。

従業員が働いていない時間帯でも、それが通常の勤務時間帯であれば、取引先から電話がかかってくる可能性もあり、トラブル対応に追われることもあるでしょう。こうした時間の問題から、フレックスタイム制が適さないと判断される職種もあります。フレックスタイム制は、営業所や支店ごと、課や係ごとに導入することも可能です。自社の業種特性、係や部署の職種の特性に応じて、フレックスタイム制になじむ業務かどうかも、導入の判断のポイントです。

コミュニケーションのタイムラグでトラブルに発展させないためには、「一人の顧客をチームで担当する」「テキストコミュニケーションに適したツールを導入する」「フレックスタイム制のデメリットを従業員が理解した上で、適した働き方・社内文化を醸成する」といった点に気を配る必要があります。

企業がフレックスタイム制を導入する手続きは

企業がフレックスタイム制を導入するには、「就業規則等への既定」と「労使協定の締結」の2つのルールがあります。以下に、それぞれについて解説します。

就業規則を規定する

まず、就業規則やそれに準ずるものに、フレックスタイム制について「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨」を必ず定めます。あわせて、コアタイムやフレキシブルタイムの時間帯、適用する労働者の範囲などの基本的なルールについても明記します。

労使協定を締結する

さらに、労使協定でフレックスタイム制の基本的枠組みを定めます。必要な項目は以下の通りです。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間

- 標準となる1日の労働時間

- コアタイム(任意)

- フレキシブルタイム(任意)

また、清算期間が1カ月を超える場合は、上記2点にあわせ、締結した労使協定の内容を「清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届」に転記し、労使協定署の写しを添付して、所轄の労働基準監督署に提出します。

協定届を労使協定書と兼ねる場合には、労働者代表、使用者欄ともにそれぞれの署名または記名・押印が必要となることも覚えておきましょう。ただし、清算期間が1カ月以内の場合は提出は不要です。

企業がフレックスタイム制を導入する際の注意点

フレックスタイム制を適切に運用するためには、従業員が制度を正しく理解すると共に、適切な勤怠管理の体制を整えることが重要です。以下に、導入にあたって注意したいポイントをまとめました。

フレックスタイム制について社内周知を徹底する

フレックスタイム制=自由な時間に働ける、といった曖昧なイメージだけでは、繁忙期の過度な長時間労働を誘発してしまったり、時間外労働の不払いが発生したりと、不適切な事態につながる恐れがあります。

法律を守り制度を運用するには、管理職・従業員がフレックスタイム制について正しく理解することが重要です。フレックスタイム制で、どのように働く時間を決められるのか、中抜けの場合の対応、時間外労働・休日労働の計算の仕方など、現場で働く従業員が正しくイメージできるような説明を行いましょう。

フレックスタイム制に適した職種を見極める

フレックスタイム制のデメリットに、コミュニケーションのタイムラグがあります。そのため、社外対応の多い職種では、顧客との連絡のタイミングがズレるといった不都合が考えられるでしょう。また、チームで協働するケースが多い職種で、メンバーの働く時間がバラバラだと、意思の統一に苦労するかもしれません。

このように、すべての職種がフレックスタイム制に適しているわけではありません。導入にあたっては、フレックスタイム制のメリット・デメリットを理解したうえで、導入可能な部署や職種を検討しましょう。

適切な勤怠管理システムを導入する

フレックスタイム制は、あらかじめ定めた清算期間と総労働時間をもとに、残業代などの計算を行います。通常の労働時間制度とは異なる方法であることから、フレックスタイム制に適した勤怠管理システムを導入することが重要です。

社内にフレックスタイム制を適用した職種とそうではない職種が混在する場合は、勤怠管理はさらに複雑になります。ミスのない運用のために、効率化・省力化を図れるシステムを検討してみるのもいいでしょう。

フレックスタイム制の企業が多い職種

厚生労働省の調査(令和3年就労条件総合調査 結果の概要)によれば、2021年(令和3年)の段階で、フレックスタイム制を採用している企業の割合は6.5%です。

フレックスタイム制自体の導入割合は高いわけではありませんが、同じように「一定の期間で労働時間を調整する」変更労働制(1カ月単位・1年単位を含む)の導入割合は59.6%と半数を超えており、柔軟な働き方に対する企業の注目度の高さがうかがえます。

フレックスタイム制の導入率の高い業界には、情報通信業(30%)、学術研究、専門・技術サービス業(18%)、金融業・保険業(14.4%)等があります。

自分自身の業務スケジュールを自分で組み立てられるような、1日の業務スケジュールにおける従業員の裁量度合いが大きい職種と相性がよく、その点でいえば、システムエンジニア、WEBデザイナー、WEBディレクター、プロジェクトマネージャーなどの職種で採用している例が多く見られます。

フレックスタイム制の残業代・残業時間の計算方法

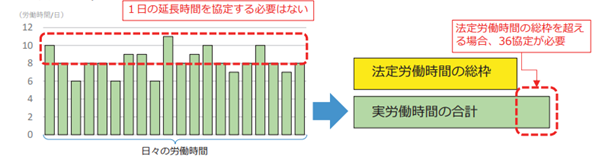

フレックスタイム制は、従業員が自分の裁量で始業・終業時間を決定します。そのため、「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えていたとしても、ただちに時間外労働とならない点が特徴です。

しかし、これは「フレックスタイム制=時間外労働はない=残業代はつかない」ということではありません。フレックスタイム制では、清算期間を終えた時点で、総労働時間を超えた分を時間外労働として扱います。

引用:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き P14|厚生労働省

清算期間が1カ月以上ある場合の時間外労働の計算

フレックスタイム制で清算期間が1カ月以上ある場合、以下の2点に当てはまるものが時間外労働としてカウントされます。

- 1カ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間

- 清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1でカウントした時間を除く)

この計算を行うためには、以下のステップで時間外労働を算出します。

- 清算期間の法定労働時間の総枠を確認する

- 各月ごとの週平均50時間となる月間の労働時間数の確認する

- 最終月以外の、月の実労働時間が週平均50時間を超過しているかチェック(A)

- 最終月の、実労働時間が週平均50時間を超過しているかチェック(B)

- 清算期間の実労働時間からAとBを引いた時間を計算し、清算期間の総労働時間を超過しているかどうかチェック(C)

※A、B、Cの超過時間を時間外労働としてカウントします。

以下のモデルケースでの時間外労働の計算をみてみましょう。

Aさんは4月から6月までの3カ月の清算期間で、合計540時間の実労働時間がありました。

①今回、3カ月間の暦日数は91日だったため、総労働時間(法定労働時間の総枠)は520時間となります。総労働時間の計算方法は、「1週間の法定労働時間(40時間)× 清算期間の暦日数/7日」です。

②各月の、週平均労働時間が50時間となる、月間労働時間数を算出します。計算式は「50時間×各月の暦日数/7日」です。

③最終月以外の、実労働時間で週平均50時間となる月間の労働時間数を超えているものがないかをチェックします。今回は、4月が「220時間ー214.2時間」なので「5.8時間」の超過がありました。

④最終月の、実労働時間が週平均50時間を超過しているかチェックします。今回は超過時間はありませんでした。

⑤ここまでに算出した時間外労働分を、実労働時間から差し引き、残った時間で総労働時間を超える分がないかをチェックします。

ここまでの時間外労働は5.8時間でした。「540時間ー5.8時間=534.2時間」ですので、「534.2時間ー520時間=14.2時間」です。14.2時間は、最終月の時間外労働分としてカウントされ、最終的には5.8時間と14.2時間を合計した「20時間」が、この清算期間での時間外労働時間となりました。

このケースでは、4月分の給与で5.8時間分の割増賃金、6月分の給与で14.2時間分の割増賃金の支払いが必要です。

月60時間を超えた時間外労働

大企業は、月60時間を超えた時間外労働には、50%の割増賃金率が適用されます。この場合、上述の方法で算出した時間外労働の、60時間を超える分に50%の割増賃金率が適用されます。

なお、2023年4月1日以降は、中小企業も同様の50%の割増賃金率が適用されます。

フレックスタイム制を正しく理解し柔軟な働き方を

フレックスタイム制は、従業員が仕事の始まりと終わりの時間を決定できるため、柔軟な働き方を実現できる制度です。時間外労働の計算には、通常の労働時間制度とは異なる方法が適用されるため、各従業員ごとの適切な労働時間数の把握と、フレックスタイム制への正しい理解が重要となります。

時間外労働の計算や労働時間の把握を通常の労働時間制度とは異なる方法で行う必要があり、人事労務担当者も複雑な計算を強いられ、手間と時間がかかることがあります。業務の効率化の点でも、フレックスタイム制に適した勤怠管理システムの導入がおすすめです。

労務担当だけでなく、管理職や現場の従業員も、フレックスタイム制への正しい理解を深めることで、より制度のメリットを活用できるようになるでしょう。

よくある質問

フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは、従業員が始業と終業の時間を決定できる労働時間制度です。労働時間の調整が可能なため、繁忙期・閑散期とメリハリをつけた対応ができ、ワークライフバランスを重視した働き方が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

フレックスタイム制のメリットは?

フレックスタイム制は、プライベートと仕事の調整が容易であり、従業員の満足度が高まります。また、繁忙期と閑散期で労働時間を調整できるため、正しい運用ができれば企業の無駄な残業代削減にもつながります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

「有給」と「有休」はどっちが正しい?日数や使い方もわかりやすく解説

「有給」と「有休」はどっちが正しい表現なのか気になったことはありませんか?この記事では、2つの言葉の違い、法律上の正しい使い方、そしてビジネスシーンでの実際の運用方法について詳しく解説します。この記事を読めば、「有給休暇」についての正しい知…

詳しくみる17連勤は違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!

17日間連続で働き続けると、自分の時間や家族との時間が削られていきます。趣味やリラックスするための時間を取ることができないため、気分転換ができず、日々の疲れがさらに増していくように感じられます。 本記事では 「17連勤は違法なのか?」 とい…

詳しくみるプレミアムフライデーとは?実質終了?企業事例や導入方法を解説

プレミアムフライデーとは、政府と経済界が提唱したキャンペーンの名称です。2017年2月からはじまりました。2024年5月現在では、主体となっていたプレミアムフライデー推進協議会のウェブサイトは閉鎖され、経済産業省に引き継がれています。プレミ…

詳しくみる36協定に提出期限はある?未提出のリスクや提出漏れの場合の対応を解説

36協定は、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を行うために必要な労使協定ですが、適切なタイミングで締結・届出しなければ、労働基準法違反となり、罰則の対象になる可能性があります。 特に、年度末や新年度のタイミ…

詳しくみる「法定休日」とは?「振替休日」と「代休」の違いを正しく理解しよう

「法定休日」とは、労働基準法に定められている休日のことをいいます。休日には、この法定休日以外にも、「法定外休日(所定休日)」「有給休暇」「振替休日」「代休」などの休日があり、それぞれの名称については皆さんも聞いたことがあると思います。今回は…

詳しくみる人員不足を理由に有給休暇を拒否されたら?対応や違法性を解説

「人手不足だから有給休暇は取れない」と会社に言われた労働者の声がある一方で、「忙しいときに有給を申請する社員がいて困る」という企業側の悩みもよく聞かれます。 有給休暇は労働者の大切な権利ですが、職場の人手が足りないときにはトラブルになりやす…

詳しくみる