- 更新日 : 2024年9月13日

マイナンバーの収集、その手続をわかりやすく解説

マイナンバーを収集する範囲とは

マイナンバーの収集にあたって、マイナンバーはどのような人から集めなければならないのでしょうか?

まずは、従業員です。従業員に関しては、本人はもとより、扶養家族のマイナンバーも収集する必要があります。

次に、有識者等に原稿などの執筆を依頼し「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が必要な支払いがある場合です。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成する必要があるのは、次の場合です。

2.馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額

3.プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの

4.弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

5.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

について、作成が必要となります。一般企業等で多いと思われるのは、4の項目です。

弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対して支払う報酬については、年で合計5万円以上になる場合、作成の必要がでてきますので、依頼先の弁護士や作家等からマイナンバーの提供を受ける必要があります。

次に、マイナンバーの提供を求める時期について解説します。

マイナンバーの収集を行うには、まず社内のマイナンバーに関する事務のルールを決めておくことが条件になります(基本方針の策定、取扱規程の策定などです)。次に社内における安全管理措置(個人番号の漏洩を防止するための各種の措置)を整備しておくことが条件です。この二つの条件を満たしたら、マイナンバーの収集を行うようにしましょう。

提供を求める時期として、ガイドラインでは、次のように定めています。

2.契約を締結した時点等のその事務の発生が予想できた時点で求めることは可能。

つまり、マイナンバーを記載する書類の作成事務が発生した時点で提供を受けることが原則だが、例外として雇用契約を締結した際などにマイナンバーの提供を受けておくこともできますよ、ということです。確かに作成事務のたびにマイナンバーを収集するのは大変ですので、雇用契約時にまとめて収集しておくことが現実的だと思います。

マイナンバーの利用目的

マイナンバーを収集する際には、マイナンバーの利用目的を本人に通知する必要があります。

この利用目的は包括的なもので構わない、とされています。源泉徴収票の作成、雇用保険関係手続など、マイナンバーを利用する事務を社内で洗い出しておき、そのような事務に包括的に利用するという風に本人に告げておけば問題はないでしょう。

また、収集したマイナンバーについて、例示された利用範囲以外の使用を法律で厳しく禁止しています。例えば、社員番号等として利用することなどです。

マイナンバーは単なる数字の羅列ではなく、非常に重要な個人情報です。利用目的外の使用を行わないよう厳に慎み、利用・保管には厳重に望むようにしてください。また、保管については、利用の必要がなくなった場合、他の法律の保管期間と競合しない場合、速やかに廃棄することが求められています。また、廃棄をした場合には、しっかりとその廃棄の記録を保存することも求められていますので、この点にも注意してください。

マイナンバーの収集の際の本人確認

マイナンバーを収集する際に忘れがちになってしまうのが本人確認です。マイナンバー制度において、収集にあたっては本人確認をしっかりと行うことが示されています。

本人確認の作業としては2つの手順があります。

まず一つは番号確認です。番号が間違ったものでないことを、証明書類で確認します。証明書類は、個人番号カード、通知カード、住民票の写しなどがあります。確認の際には、証明書類の提示を求め、数字を確認するようにしましょう。

次に身元確認です。身元確認とは、その番号を持つ者が本当に本人であるかを確認する作業になります。これも証明書類で確認します。証明書類は、個人番号カード、運転免許証などの顔写真付き身分証明書などになります。もし顔写真付き身分証明書がない場合には、公的医療保険の被保険者証など顔写真のない身分証明書2通での証明となります。

この本人確認が終了して、ようやくマイナンバーの取得が行えるようになります。

ついつい数が多くなると本人確認がおろそかになってしまうかもしれませんが、法で定められた手続ですし、「なりすまし」被害の防止という目的があります。

アメリカの社会保障番号制度では、この「なりすまし」被害が大きな社会問題ともなっており、日本でも同じことが起こる可能性があります。これを水際で防止し、しっかりとした個人情報保護を行うために、この本人確認作業は非常に重要です。

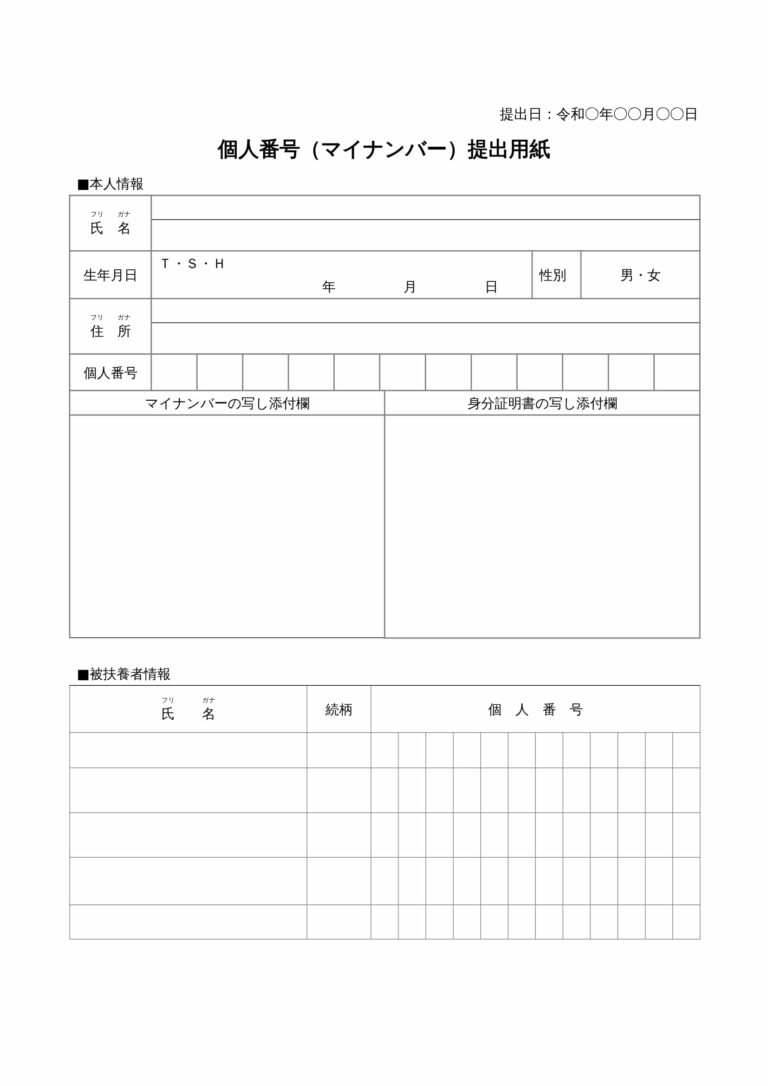

マイナンバー提出用紙のテンプレート(無料)

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

まとめ

マイナンバー制度により、社会保障がきめ細やかで的確に行なわれる社会の実現や、行政のミスや無駄がなくなる等、さまざまなメリットが予想されています。しかし、その実現のためには個人のプライバシーや個人情報保護の仕組みがしっかりと機能しているかが重要になります。

マイナンバーの収集にあたっては、民間企業もその役割の一端を担っていることを自覚し、手間のかかる手続にはなりますが、しっかりと行うようにしてください。特に最初の年は従業員すべてからマイナンバーを取得しなければならないため、大変だと思います。しかも初めての業務で戸惑うことも多いでしょう。実際のマイナンバーの収集をする前に、事務作業の流れなどを確認し、あらかじめミスが出そうなところをチェックしておくといいかもしれません。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

マイナンバー導入後の業務フローをシミュレーションしてみよう!

マイナンバー制度が実際に運用され始めたら、一体どのような業務フローになるのでしょうか?ここでは収集と利用、保管・廃棄の業務フローをシミュレーションするとともに、それぞれの注意点についても解説します。 マイナンバーの業務フローその1【収集】 …

詳しくみる海外転出や赴任においてマイナンバーカードはどうする?

2015年にマイナンバー法が施行され、市町村から住民票を有するすべての人にマイナンバー(個人番号)が通知されています。 マイナンバーカードについても、ポイント付与のキャンペーンなどの影響もあり、ここにきて取得する方は増えているようです。 と…

詳しくみるそもそも個人情報とは何か?マイナンバー導入後の今だから知っておきたいこと

2016年度から本格的な導入が始まったマイナンバー制度。このマイナンバーを含む氏名住所等の個人情報は「特別個人情報」と呼ばれます。 マイナンバー制度導入に伴い、企業には改めて個人情報の管理体制が問われていますが、そもそもこの個人情報とはどう…

詳しくみる転職したらマイナ保険証はどうなる?反映されない理由・対処法など解説

転職を機に健康保険の変更があったとき、マイナ保険証は自動的に切り替わるのか不安になる方も多いでしょう。 2024年12月から健康保険証は原則としてマイナ保険証に一本化され、ますます関心が高まっています。本記事では、転職後にマイナ保険証がどう…

詳しくみるマイナ保険証の作り方とは?マイナンバーカードがない場合の対応も紹介

2025年12月2日以降マイナ保険証への完全移行が予定されており、従来の健康保険証が利用できなくなります。 「まだマイナ保険証を作っていない」「どうやって登録すればいいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。 この記事では、マイナ…

詳しくみるマイナンバーとは?申請手続きや受け取り期限を解説!

マイナンバーとは、国民一人ひとりに割り振られた番号です。税金や社会保障の分野で活用されます。2022年に入ってからは、マイナンバーカードの保険証利用など、マイナンバー制度が広がりを見せています。ここでは、マイナンバーがなぜ必要なのかという基…

詳しくみる