- 更新日 : 2025年7月9日

なぜなぜ分析とは?やり方やコツ、失敗する要因を解説!

なぜなぜ分析とは、解決を目指す事象に対して「なぜ?」という問いを繰り返し、原因を分析する手法のことです。本記事では、なぜなぜ分析の概要ややり方などをまとめました。原因と要因の違いがわかっていなかったり、思い込みや主観で原因を考えたりすると失敗してしまいます。なぜなぜ分析で真の原因を解明できるよう、参考にしてください。

目次

なぜなぜ分析とは?

なぜなぜ分析とは、起こった事象に対して「なぜ?」という問いを繰り返すことで原因を探る、分析手法のことです。トヨタ自動車で生み出されたものといわれています。

何か問題が起きた際、なぜなぜ分析を使わないまでも、「なぜ起きてしまったのだろうか?」 と考え、原因を解明しようとします。しかし、普通に考えただけでは、主観的な判断をしてしまい、本当の原因にたどり着けない可能性があります。また、一見もっともらしい原因を思いついたとしても、問題の発生に関連してはいるものの、物事が起きた真の原因ではないこともあるでしょう。

なぜなぜ分析は、問題解決と再発防止を目的として本当の原因を探るための手法で、多くの製造業や建設業、IT業界の企業で活用されています。単に原因を探るだけではなく、問題を解決した後の予防策を考えるところまでがセットです。

一般的には「なぜ?」という問いを5回繰り返すと、根本的な原因がわかるといわれています。しかし、5回という回数が大切なわけではありません。大切なのは、「なぜ?」と繰り返すことであるため、回数にこだわるのは意味がないことを知っておきましょう。

なぜなぜ分析における「原因」とは?

なぜなぜ分析における原因とは、ある物事と因果関係が認められるもので、その原因がなければ問題は起きなかったといえる要素です。1つの事象に対して、因果関係を疑われるものが複数出てくる場合もあります。問題の原因は、1つとは限りません。複数あると考えられる場合は、枝分かれした一つひとつの原因をさらに深掘りしていきましょう。

原因と要因の違い

原因と要因は混同して使ってしまいがちですが、概念が異なります。原因は事象と因果関係にあり、その事象が発生するきっかけとなった要素のことです。一方で要因は、事象と相関関係にあり、物事の発生につながる可能性のある要素にすぎません。

たとえばサッカーの選手になれなかった理由を、「足が遅かったから」とした場合、それは本当の原因ではない可能性があります。たしかに、サッカー選手の多くは足が速く、そのほうが有利という側面はあるものの、足が遅くてもサッカー選手になっている人がいる以上、直接の因果関係にはあたりません。この場合、足が遅いことはサッカー選手になれない原因にはあたらず、要因に該当します。

なぜなぜ分析のやり方

なぜなぜ分析は、以下の流れで行ってください。

- 分析の対象を定義する

- 改善の可能な原因を探る

- 解決策を考える

順番に解説します。

① 分析の対象を定義する

はじめに、分析の対象を定義します。取り上げる対象は、できるだけ具体的にすることがポイントです。何がどの程度どうしたのかを明確にしなければ、中身のある分析はできません。

下記表は、定義のしかたの良い例と悪い例を並べたものです。

| 良い例 | 悪い例 |

|---|---|

| 先月に比べてA商品の受注数が30%マイナスした | 受注数がマイナスになった |

| 顧客に〇月〇日納品を約束していたのに、10日間遅れた | 納期遅れが発生した |

| 取引先A社にメールで送付した〇〇に関する資料の△△の箇所に誤りがあった | 取引先に送る資料にミスがあった |

| 直近1年間のチーム内の退職率が全社の平均を〇%上回っているる | チームの雰囲気がギスギスしてい |

悪い例の共通点は、内容が曖昧であることです。売上げはどの程度マイナスになったのか、納期遅れの対象はどの会社で何日程度遅れてしまったのかなど、具体的に表現をしないと原因を掘り下げられません。

➁ 改善の可能な原因を探る

分析の対象を具体的に定義できたら、その問題に対して「なぜ?」という問いを繰り返し、1つずつ原因を挙げていきます。原因が複数出てくる場合もあるでしょう。そのときは、枝分かれしてさらに1つずつ原因を掘り下げていきます。

このとき、単なる要素の羅列や連想ゲームになっていないかに注意してください。この原因があったから事象が発生したといえる、因果関係が認められるものに限定します。

また「なぜ?」を繰り返して原因を掘り下げていく際には、思い込みや推測で原因を考えないことや、仕組みやシステムといった、解決の余地がある原因に着目することが大切です。

なぜなぜ分析は、一般的には「なぜ?」を5回繰り返すことになっていますが、途中で結論が出た場合はその時点で終了してかまいません。5回繰り返しても真の原因にたどりついていない場合は、さらに問いを続ける必要があります。

根本的な原因にたどりついたときは、今度は原因から事象にさかのぼり、分析が適切であるかをチェックしましょう。さかのぼるときは「なぜ」ではなく、「だから」という接続詞をつけて確認すると、違和感がないかどうかの判断が容易になります。

③ 解決策を考える

分析対象の原因まで掘り下げられたという手応えを感じたら、解決策を立てていきます。なぜなぜ分析の真のゴールは、原因を突きつめて解決策を考えるだけではなく、二度と怒らないような予防策まで考えることです。

解決策や予防策は、確実に実行できるものにします。実行できない解決策では、意味がありません。また、属人的な解決策ではないかどうかもチェックしましょう。

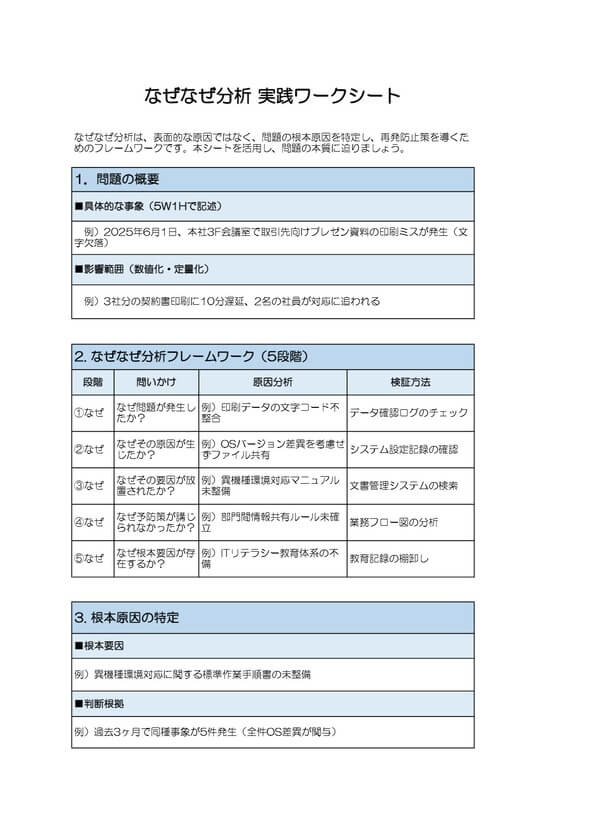

なぜなぜ分析シートの無料テンプレート・ひな形

なぜなぜ分析について今すぐ実務で使用できる、テンプレート(エクセル・ワード)を無料でダウンロードいただけます。問題や課題の根本的な原因を探り、課題解決にご活用ください。

なぜなぜ分析が失敗する原因

なぜなぜ分析が失敗する原因としては、以下の2点が挙げられます。

- 対象の定義が曖昧

- 原因追及ではなく責任追及になってしまう

それぞれの内容を解説します。

対象の定義が曖昧

対象の定義が曖昧だと、なぜなぜ分析で根本的な原因を明らかにするのは難しいでしょう。対象の定義が曖昧なまま「なぜ?」を繰り返して掘り下げていっても、出てくる答えも曖昧なものになってしまう可能性があるためです。

たとえば「納期が遅れてしまったのはなぜか?」という定義では、その原因は「人手が足りなかった」「繁忙期だったから」というような、やはり曖昧な原因にしかたどりつきません。「〇月〇日納品を顧客に約束していたのに、10日も遅れたのはなぜか?」というように、問題点を具体的に表現することが大切です。

原因追及ではなく責任追及になってしまう

なぜなぜ分析が本質的な原因の追及ではなく、個人に対する責任追及に終わってしまうケースも見受けられます。工場の事故に対するなぜなぜ分析が、「担当者が疲れていて気づかなかったから」で終わってしまっては、組織内で同じような事故が発生するのを防ぐことはできないでしょう。担当者への責任追及ではなく、担当者がミスに気づけない現場の仕組みに着目することが求められます。

なぜなぜ分析を活用して再発防止に努めよう

なぜなぜ分析とは、起きた事象に対して「なぜ?」という問いを繰り返し、本質的な原因を分析する手法です。原因を解明したら終わりではなく、再発しないための対策を考えるところまでが一連の流れです。

分析の対象を定義する際に、曖昧な内容にしてしまうと、分析によって出てきた原因も曖昧なものになってしまいます。取り上げる対象は、できるだけ具体的にすることがポイントです。また、思い込みや推測で原因を考えないことや、因果関係を論理的に証明できない原因は外すといったことも大切です。個人に対する責任追及に終わってしまうケースも多いため、属人的な原因にならないように注意してください。

なぜなぜ分析を活用して、社内のミスやエラーの再発防止対策を講じましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

福利厚生の健康診断とは?導入方法やメリット、会社負担の費用まで解説

従業員の健康管理は、企業にとって重要な責務の一つです。特に福利厚生としての「健康診断」は、従業員が安心して働ける環境づくりや健康リスクの早期発見につながるだけでなく、生産性の向上や企業イメージの強化にも役立ちます。 この記事では、福利厚生と…

詳しくみる評価基準とは?適切な作り方や具体例、数値化の方法、ポイントを解説

評価基準とは、主に人事評価に用いられるもので、どのくらい目標を達成できたかなどを評価する基準のことです。人事評価を適切に運用するには欠かせないものであり、従業員の意欲を向上させることができます。本記事では、評価基準とはどのようなものか、適切…

詳しくみる社宅とは?メリット・デメリットや制度を作るプロセスを解説

社宅を設けている企業は少なくありません。しかし、従業員に提供される住宅には、社員寮、賃貸住宅、寄宿舎などと呼ばれるものもあります。これらに違いはあるのでしょうか。この記事では、社宅の意義、類似する用語との相違のほか、社宅のメリット・デメリッ…

詳しくみる育休に必要な書類は?取得する社員と人事担当者別に内容や期限を解説

育児休業を円滑に取得し、また企業側が適切に対応するためには、事前の準備と正確な書類手続きが不可欠です。必要な書類の種類や提出先、期限を正しく理解し、計画的に進めることが、社員にとっても会社にとっても、安心して育休期間を迎え、また職場復帰をサ…

詳しくみる研修参加申請書とは?目的や書き方を解説!無料テンプレートつき

外部研修参加申請書とは、社外で研修を受講する際に作成する書類であり、人事や上司に参加の承認を得ることが目的です。申請書を作成するにあたっては、研修内容と現在の業務との関係などを客観的に説明することが必要になります。本記事では、外部研修参加申…

詳しくみるティール組織とは?定義や理論をわかりやすく解説

ティール組織は2014年にフレデリック・ラルーの著書「ティール組織」で使用された言葉で、近代社会における企業とは異なる要素を持った組織モデルとして国内外で注目を集めています。この記事ではティール組織がどういった組織モデルか、主な構成要素や特…

詳しくみる