- 更新日 : 2025年7月9日

36協定の特別条項について、上限時間や注意点を解説

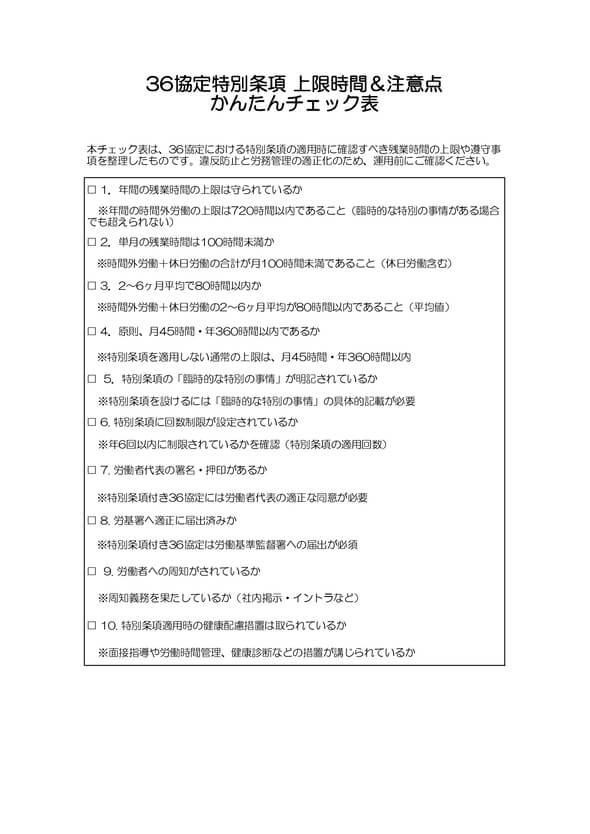

従業員の時間外労働は労働基準法で厳格に制限されています。時間外労働を課す場合はいわゆる36協定を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。上限時間は労働基準法に規定されており、業務量増加等で上限を超えて残業を課す場合は特別条項付き36協定の締結が必要です。この記事では、36協定の特別条項について紹介します。

目次

36協定の特別条項とは

事業主が労働者に対し時間外労働を課す場合、労働基準法第36条に基づく協定、いわゆる36協定を労使間で締結し、所管の労働基準監督署に提出しなければなりません。労働基準法の第36条は時間外労働や休日労働に関する条文で、残業の適用条件や上限時間等について詳細に規定されています。36協定の特別条項とは、想定を超えた大幅な業務量の増加等に伴い、臨時的に当該上限を超えて時間外労働を課す場合に追加で締結しなければならない条項です。ここでは、特別条項付き36協定の適用条件を紹介します。

36協定の特別条項の適当条件

まず、特別条項について紹介する前に、36協定についておさらいしましょう。36協定とは、労働基準法に定められた法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて労働を課す場合に、労働者もしくは労働者の過半数を代表する者と協定を締結し、労働基準監督署へ届け出なければならない「時間外・休日労働に関する協定届」です。労働基準法の第36条に基づく協定のため、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。36協定には時間外労働の上限である「限度時間」も定められており、特段の事由がない限り月45時間・年360時間を超えて残業を課すことはできません。一方、緊急対応や臨時対応など特別な事由がある場合は、年6回に限り限度時間を超えて残業を課すことも可能です。その際に締結する協定を「特別条項付き36協定」といいます。適用条件については労働基準法第36条に明記されており、特別条項付き36協定を締結できるのは「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」のみです。単なる繁忙期などは該当しないため、注意しましょう。特別条項付き36協定における限度時間については次章で紹介します。

特別条項付き36協定の上限時間

前章では、時間外労働を課す場合は36協定を、36協定の限度時間である月45時間・年360時間を超えて残業を課す場合は特別条項付き36協定を労使間で締結する必要があると紹介しました。特別条項付き36協定を締結できるのは年6回以内で、想定を超えた大幅な業務量の増加等に伴い、臨時的に上限を超えて時間外労働を課す場合に限られます。ここでは、特別条項付き36協定における限度時間を紹介しましょう。

1年間の上限時間

1年間の上限時間は、法定休日労働を除いて720時間以内です。「法定休日」とは、労働基準法に定められた休日のことで、事業主は労働者に対し週1日もしくは4週間あたり4日以上の法定休日を与えなければなりません。一方、週休2日制の会社などで、就業規則に定められた休日を「法定外休日」といいます。労働基準法の定める休日に労働を課すことが「法定休日労働」です。特別条項付き36協定における1年間の限度時間には、法定休日労働は含まれないため気をつけましょう。

1ヶ月間の上限時間

1ヶ月の上限時間は、法定休日労働を含めて100時間未満です。冒頭でも紹介したとおり、36協定の上限を超えて残業を課すことができるのは年6回までに限られ、2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・5ヶ月・6ヶ月の平均が80時間以内でなければなりません。

時間外・休日出勤の上限時間

特別条項付き36協定における限度時間を紹介しました。時間外労働や法定休日労働の上限時間は当該協定に規定しなければなりません。改めて、36協定ならびに特別条項付き36協定に規定すべき限度時間を紹介します。

- 36協定の限度時間

- 年360時間

- 月45時間

- 特別条項付き36協定の限度時間

- 年720時間以内(法定休日労働除く)

- 月100時間未満(法定休日労働含む)

- 2ヶ月ないし6ヶ月の平均が80時間以内(法定休日労働含む)

- 特別条項付き36協定を締結できるのは年6回まで

参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針 (労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針)|厚生労働省

特別条項付き36協定届の新様式

時間外労働における上限規制の導入に伴い、36協定届の新様式が厚生労働省によって策定されました。36協定ならびに特別条項付き36協定で締結する必要のある事項を紹介します。

- 新しい36協定届で締結する必要のある事項

| 時間外労働や法定休日労働を課すことができる条件 | ||

| 時間外労働や法定休日労働を課すことができる労働者の範囲 | ||

| 対象期間(1年間に限る) | 1年の起算日 | 有効期間 |

| 対象期間において、「1⽇」「1ヶ月」「1年」あたりの時間外労働を課すことができる時間または法定休日労働を課すことができる日数 | ||

| 時間外労働と法定休日労働の合計が「月100時間未満」「2ヶ月ないし6ヶ月平均80時間以内」を満たしていること | ||

- 新しい特別条項付き36協定において追加で締結する必要のある事項

| 限度時間を超える場合 | 臨時的に限度時間を超えて労働を課す必要がある場合 「1ヶ月の法定休日労働を含む時間外労働時間数(月100時間未満)」 「1年間の法定休日労働を除く時間外労働時間数(年720時間以内)」 |

| 限度時間を超えて労働を課すことができる回数(年6回以内) | |

| 限度時間を超えて労働を課すことができる条件 | |

| 限度時間を超えて労働を課す労働者の健康および福祉を確保するための措置 | |

| 限度時間を超えた労働の係る割増賃金率 | |

| 限度時間を超えて労働を課す場合の手続き |

特別条項付き36協定届の書き方

それでは、実際に36協定届ならびに特別条項付き36協定届の書き方を紹介しましょう。ここでは、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が連名で公開している36協定の記載例を元に解説します。

- 36協定届の記載例

基本的な記載事項は前章で紹介した内容となりますが、36協定書には会社に関する情報と共に、時間外労働を課さなければならない具体的な事由と、1日・1ヶ月・1年あたりの時間外労働時間を明記しましょう。その際、1ヶ月あたりの限度時間は45時間、1年あたりの限度時間は360時間であることに留意してください。

基本的な記載事項は前章で紹介した内容となりますが、36協定書には会社に関する情報と共に、時間外労働を課さなければならない具体的な事由と、1日・1ヶ月・1年あたりの時間外労働時間を明記しましょう。その際、1ヶ月あたりの限度時間は45時間、1年あたりの限度時間は360時間であることに留意してください。 - 特別条項付き36協定届の記載例

臨時的な事由により限度時間を超えて労働を課す場合は、36協定届に特別条項を添えて労働基準監督署に提出しなければなりません。詳細な記載事項は前章で紹介しておりますが、特別条項には臨時的に限度時間を超えて労働を課すことができる条件と1日・1ヶ月・1年あたりの時間外労働時間を明記しましょう。1ヶ月あたりの限度時間は法定休日労働を含めて100時間未満かつ2ヶ月ないし6ヶ月の平均が80時間以内、1年あたりの限度時間は法定休日労働を除いて720時間以内であることに留意してください。加えて、特別条項付き36協定が何回締結できるのかも明記する必要があります。特別条項付き36協定を締結できるのは年6回までとなっているため気をつけましょう。

臨時的な事由により限度時間を超えて労働を課す場合は、36協定届に特別条項を添えて労働基準監督署に提出しなければなりません。詳細な記載事項は前章で紹介しておりますが、特別条項には臨時的に限度時間を超えて労働を課すことができる条件と1日・1ヶ月・1年あたりの時間外労働時間を明記しましょう。1ヶ月あたりの限度時間は法定休日労働を含めて100時間未満かつ2ヶ月ないし6ヶ月の平均が80時間以内、1年あたりの限度時間は法定休日労働を除いて720時間以内であることに留意してください。加えて、特別条項付き36協定が何回締結できるのかも明記する必要があります。特別条項付き36協定を締結できるのは年6回までとなっているため気をつけましょう。

特別条項付き36協定における注意点

上限時間を超えた残業は従業員に過重な労働を課すことになるため、十分留意しなければなりません。特別条項付き36協定を締結できる条件は労働基準法に明記されており、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」のみとなっています。繰り返しになりますが、単なる繁忙期などは該当しないため、注意しなければなりません。ここでは特別条項付き36協定を締結する際の注意点を紹介します。

上限の拡大は6回まで

特別条項付き36協定を締結し、上限時間を超えて労働を課すことができるのは年6回までとなっています。6回以上課すことは「臨時的な事由」から逸脱するためです。厚生労働省の指針では「時間外労働・休⽇労働は必要最小限にとどめられるべきもの」と定められています。上限時間を超えた残業が続き年6回を超過する場合は、増員などの抜本的な対策が必要な状況といえるでしょう。

従業員の健康の管理

事業主は36協定の範囲内で労働を課す場合であっても、労働契約法第5条に定められた「安全配慮義務」を負うことに留意しなければなりません。労働時間が一定を超えた労働者に対しては健康診断や産業医による面接指導、休暇の付与などを行ってください。労働時間が長くなるほど、過労死リスクが高まることに十分注意しましょう。

働き方改革関連法での除外や猶予

働き方改革に伴う法改正による時間外労働の上限規制には、一定の猶予期間が設けられています。大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から適用となっており、一部の事業・業務については2024年3⽉31日までが猶予期間です。猶予期間満了後も適用除外となる事業・業務もあるため、こちらで詳しく見ていきましょう。

適用除外業種

猶予期間満了の2024年4月1日以降も適用除外となる業種・業務について、個別に紹介します。

- 建設事業

災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休⽇労働の合計について、「⽉100時間未満」「2ヶ月ないし6ヶ月平均80時間以内」とする規制は適用されません。災害の復旧・復興の以外の事業については上限規制がすべて適用されます。

- 建設事業

- 自動⾞運転の業務

特別条項付き36協定を締結する場合の、時間外労働の上限が年960時間となります。また、時間外労働と休⽇労働の合計について、「⽉100時間未満」「2ヶ月ないし6ヶ月平均80時間以内」とする規制は適用されません。さらに、特別条項付き36協定が締結できる回数を年6回までとする規制も適用除外です。

- 自動⾞運転の業務

- 医師

具体的な上限時間は、今後省令で定めることとされています。

- 医師

- 新技術や新商品等の研究開発業務

すべての上限規制が適用除外となっています。

摘要猶予業種

続いて、2024年3⽉31日まで適用猶予となる事業・業務を紹介します。

- 建設事業

- 自動⾞運転の業務

- 医師

すべての上限規制は適用猶予となっています。 - ⿅児島県および沖縄県における砂糖製造業

時間外労働と休⽇労働の合計について、「⽉100時間未満」「2ヶ月ないし6ヶ月平均80時間以内」とする規制は適用されません。

特別条項付き36協定に違反した場合の罰則

従来、時間外労働の限度時間については厚生労働大臣による告示に留まっており、罰則による強制力もありませんでした。そのため、特別条項付き36協定を締結することで制限なく労働を課すことが可能となり、過労死が社会問題化しました。そこで、このような社会問題を解決するために、罰則付きの上限規制が法律に規定され、段階的に適用が進められています。前章で解説したとおり、一部の事業・業務を除いて大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から適用となっており、違反した場合は罰則が科されるため注意が必要です。上限規制に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰⾦が科されるおそれがあるため十分気をつけましょう。

36協定に関する協定書のテンプレート(無料)

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

特別条項付き36協定を理解し労働環境を改善しよう!

特別条項付き36協定について解説しました。時間外労働は労働基準法で厳格に制限されており、残業を課す場合はいわゆる36協定を労使間で締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。さらに、上限を超えて労働を課す場合は特別条項付き36協定を締結する必要があります。ただし、特別条項付き36協定を締結したからといって際限なく労働を課すことができるわけでありません。労働基準法に上限時間が規定されており、上限規制を超えて労働を課した場合は罰則が科されるため気をつけましょう。特別条項付き36協定の概要を理解し、労働環境の改善に努めましょう。

よくある質問

36協定の特別条項とは?

労働基準法に規定された上限時間を超えて労働を課す場合に締結しなければならない条項です。締結できるのは年6回以内で、想定外かつ臨時的な事由のため上限を超えて労働を課さなければならない場合に限られます。詳しくはこちらをご覧ください。

特別条項付き36協定の上限時間は?

法定休日労働を含めた時間外労働が月100時間未満かつ2ヶ月ないし6ヶ月の平均が80時間以内、法定休日労働を除いた時間外労働が年720時間以内です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

36協定の関連記事

新着記事

離職防止アイデア15選|定着率アップに効く「人が辞めない職場」の工夫

「社員がすぐ辞めてしまう」という悩みを抱える企業は少なくありません。辞めない職場づくりには日々の工夫と仕組みが必要です。 本記事では、現場で実践できる離職防止アイデア15選をはじめ、成功企業の具体事例や厚労省の支援策、やりがちなNG対策まで…

詳しくみる離職防止コミュニケーションの5つの方法!企業の実践例も紹介

気づいたら退職者が続出していたという背景には、コミュニケーション不足の可能性があります。 実際、退職理由として多くあげられるのは、給与や業務内容よりも「人間関係」「上司との信頼関係の欠如」です。 日々の小さなすれ違いや、声をかけづらい空気感…

詳しくみる離職防止ツールとは?できることや選び方、活用方法を解説

「人間関係がうまくいっていない?」「実は不満があった?」と、あとから気づくことは少なくありません。今、企業の間で注目されているのが、社員の不調や不満の予兆を見える化し、早めに対処できる「離職防止ツール」です。 本記事では、離職防止ツールの役…

詳しくみる離職防止の成功事例10選!具体的な取り組みや社員が離職する理由も解説

近年、人手不足が深刻化する中で優秀な人材の離職を防止することは、企業経営の大きな課題です。本記事では、離職防止に成功した10社の成功事例をご紹介します。あわせて、社員が離職する理由や、企業が取るべき施策などを解説しています。 業種や課題の異…

詳しくみる離職防止の7つの対策&成功事例|離職の原因やおすすめツールまで徹底解説

人材確保が難しくなっている今、離職を防ぐことは採用活動以上に重要な課題です。 本記事では離職の主な原因から具体的な対策、実際に成功した企業事例、そして離職防止に役立つツールまで、わかりやすく解説します。 なぜ今、離職防止が重要なのか 日本で…

詳しくみる離職理由は何が多い?離職により発生するリスクや防止策も解説

企業経営において、従業員の離職は避けて通れません。しかし、事業を安定させるためには可能な限り離職者数を抑えたいものです。従業員の離職を抑えるため、退職理由として多く挙げられるものを把握し、先回りして対策を打ちたい人事担当者もいるでしょう。 …

詳しくみる

臨時的な事由により限度時間を超えて労働を課す場合は、36協定届に特別条項を添えて労働基準監督署に提出しなければなりません。詳細な記載事項は前章で紹介しておりますが、特別条項には臨時的に限度時間を超えて労働を課すことができる条件と1日・1ヶ月・1年あたりの時間外労働時間を明記しましょう。1ヶ月あたりの限度時間は法定休日労働を含めて100時間未満かつ2ヶ月ないし6ヶ月の平均が80時間以内、1年あたりの限度時間は法定休日労働を除いて720時間以内であることに留意してください。加えて、特別条項付き36協定が何回締結できるのかも明記する必要があります。特別条項付き36協定を締結できるのは年6回までとなっているため気をつけましょう。

臨時的な事由により限度時間を超えて労働を課す場合は、36協定届に特別条項を添えて労働基準監督署に提出しなければなりません。詳細な記載事項は前章で紹介しておりますが、特別条項には臨時的に限度時間を超えて労働を課すことができる条件と1日・1ヶ月・1年あたりの時間外労働時間を明記しましょう。1ヶ月あたりの限度時間は法定休日労働を含めて100時間未満かつ2ヶ月ないし6ヶ月の平均が80時間以内、1年あたりの限度時間は法定休日労働を除いて720時間以内であることに留意してください。加えて、特別条項付き36協定が何回締結できるのかも明記する必要があります。特別条項付き36協定を締結できるのは年6回までとなっているため気をつけましょう。