- 更新日 : 2024年8月29日

賞与査定表とは?評価基準やテンプレートなども紹介!

ボーナスは、会社の業績と個人の実績を総合的に判断し支給額を決定します。ボーナスの支給額を決める際、個人の実績を査定するのに用いられるのが賞与査定表です。査定項目は大きく分けて業務考課・能力考課・情意考課の3つがあります。当記事では、賞与評価表の概要とともに無料で利用できるテンプレートも紹介するので、ぜひご活用ください。

目次

賞与とは何か

賞与とは、会社が事業活動によって得た利益を社員に還元するため、毎月の給与とは別に臨時で支給される特別給与です。一般的にはボーナスと呼ばれ、多くの企業では夏と冬の年2回支給されます。ボーナスの支給は義務ではないため、会社の業績次第では支給されないこともありますが、社員のモチベーションを維持するためには非常に重要なものです。ここでは賞与の概要を紹介します。

賞与査定の重要性

賞与は、原則会社の利益を還元する目的で支給されるものですが、社員の実績を評価するという側面もあります。そのため、ボーナスを支給する際は会社の業績とともに、社員の実績を正しく評価しなければなりません。賞与の支給に先立ち、社員の実績を査定することを「賞与査定」といいます。

賞与査定は、社員の評価に直結する非常に重要な査定です。評価基準が不透明であったり曖昧であったりすると、社員は正しく評価されていないと不満を抱く可能性があります。賞与査定を行う際は、評価基準を明確化し客観的かつ公平・公正に行わなければなりません。

賞与の額は可視化できる数値であるため、社員同士で簡単に比較することが可能です。そのため、場合によっては不満の原因となることもあります。例えば、賞与が一律支給だった場合、成果を出している社員とそうでない社員の金額が変わらないため、能力ある社員のモチベーションは下がってしまうでしょう。ボーナスは社員のモチベーションアップにつながる重要なものですが、支給方法次第ではモチベーションダウンにもつながりかねないということを覚えておきましょう。

賞与の種類

賞与には、夏と冬など決められた時期に支給される「通常賞与」と、決算後に支給される「決算賞与」があります。賞与の支給方法は会社次第で、どちらの賞与が支給されるかもさまざまです。通常賞与だけ支給する会社もあれば、通常賞与と決算賞与の両方が支給される会社もあるでしょう。

通常賞与は、一般的に「基本給の何ヶ月分」や「利益の何%」といった基準で支給されます。決算賞与は、決算の内容に応じて支給額が決まる賞与です。給与に基づき支給額が決まるしくみは「給与連動」、会社の業績や社員の実績に基づき支給額が決まるしくみは「業績連動」といいます。業績連動の賞与を支給する際に行われるのが賞与査定です。

なお、賞与は法律で定められた給与ではないため、会社の業績次第では支給されないこともあるでしょう。ただし、労働条件通知書や就業規則などで賞与の支給を定めている場合は、業績に関わらず支給しなければなりません。しかし、一般的には賞与について具体的に明記されることは少なく、会社の業績や社員の実績を元にその都度支給・不支給や支給額などが決められます。

賞与査定の評価基準

賞与査定における評価基準は「業績考課」「能力考課」「情意考課」の3つに大別されます。

業績考課は、査定期間内における社員の目標達成度に関する評価です。例えば、売上目標や販売目標など定量的な目標以外にも、会社への貢献度や仕事に対する積極性など定性的な目標についても評価されます。

能力考課は、社員が有しているスキルや資格などに対する評価です。例えば、会社が取得を推奨している資格を取得した場合や、スキル向上を目的とした勉強会に参加した場合などに評価されます。

情意考課は、仕事に対する態度や意欲に関する評価です。積極性・規律性・協調性・責任感などについて評価されます。定性的な項目については、具体的な目標を設定し客観的に評価することが重要です。

社員のモチベーションは、正しく評価されていないと感じたときに大きく下がります。ボーナスを支給する際は賞与査定表を作成して評価基準を明確化し、客観的かつ公平・公正に評価するように心がけましょう。

賞与査定表とは?

ボーナス支給時の査定は、賞与査定表で行われるのが一般的です。賞与査定表には評価項目とともに、評価基準を定めなければなりません。ここでは、賞与査定表を作成する目的と、主な賞与査定項目について紹介します。

賞与査定表を作成する目的

賞与査定表を作成する一番の目的は、社員の実績を客観的かつ公平・公正に評価することです。賞与査定表では評価項目と評価基準が明確化されるため、社員の実績を客観的に評価することができるでしょう。上司によって評価が大きく異なるといったトラブルも防止できます。

加えて、賞与査定表の作成には社内規定の周知という側面もあります。賞与は法的に定められた給与ではないため、社内規定に従い支給しなければなりません。支給の時期・支給の回数・支給額の決定方法などを定め、社員に周知しておく必要があります。定期的に賞与査定表を作成することで、賞与に関する規定を周知することができるでしょう。

さらに、賞与査定表を作成する重要な目的が評価基準の周知です。どのような基準に基づき査定が行われ、賞与額が決まっているのかが明確になるため、社員の納得を得やすいという利点があります。

例えば、評価基準が曖昧だと最低評価を受けた社員は納得できないかもしれませんが、評価基準が明確であれば評価の根拠も明確になるため納得できるでしょう。また、明確な評価基準は社員のモチベーションアップや業務改善にもつながります。

賞与査定表の主な項目

前述の通り、賞与査定における評価基準は一般的に業績考課・能力考課・情意考課の3つです。それぞれの基準に対し、具体的な賞与査定項目が定められます。

業績考課に関する項目は、目標達成度や計画性、仕事量、仕事の質などです。計画に従い目標が達成できたか、仕事量は十分だったか、仕事の質は優れていたかなどが査定されます。

能力考課に関する項目は、啓発性や創意・工夫力などです。業務上必要となるスキルの向上に努めたか、創意工夫を行い業務効率化を実現できたかなどが査定されます。

情意考課に関する項目は、積極性・協調性・責任感などです。積極的に仕事に取り組んだか、他の社員と協力して仕事を進めることができたか、最後まで自身の役割を果たすことができたかなどについて査定されます。

賞与査定表においては、それぞれの項目について「評価A:優秀」「評価B:普通」「評価C:不十分」のように具体的な査定が行われます。業績連動のボーナスを支給する際は、これらの査定結果を元に計算されるのが一般的です。

賞与査定表への記載例 – 無料テンプレート付き

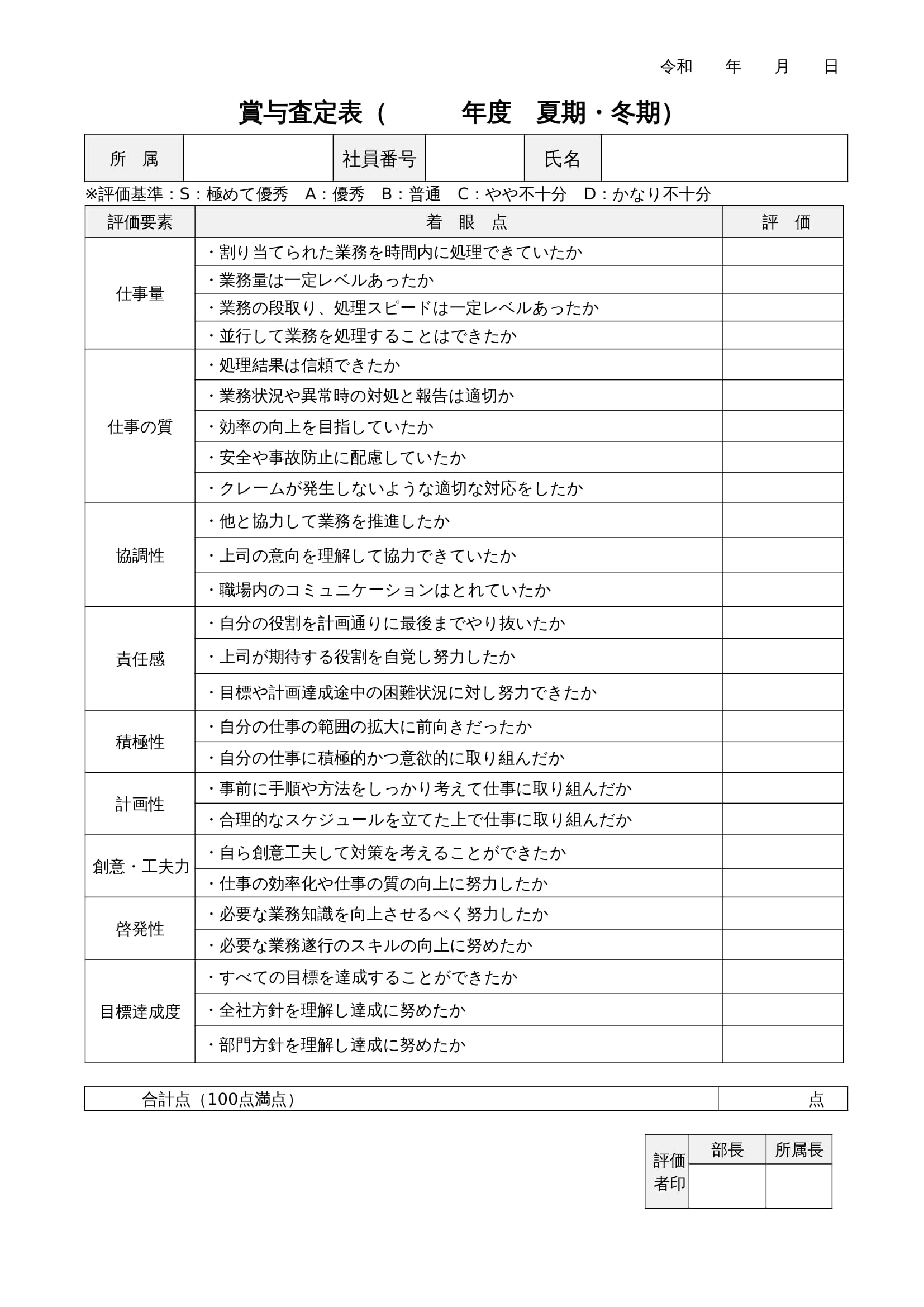

マネーフォワードでは、無料でダウンロード可能な賞与査定表のテンプレートを提供しています。編集しやすいWord型式となっているため、会社や部署・部門に応じて適宜調整してご利用ください。

評価項目は、さまざまな業種・業態で利用しやすいよう一般的な内容を例示しています。評価基準は「評価S:極めて優秀」から「評価D:かなり不十分」の5段階です。着眼点に基づき、それぞれ客観的に評価するように心がけましょう。

賞与査定表のテンプレートはこちらからダウンロード可能です。

賞与査定表をしっかり理解して、適切に人事管理を行いましょう!

今回は賞与査定表について解説しました。賞与査定表とは、ボーナスを支給する際に社員の実績を査定するために用いられるドキュメントです。賞与には給与連動のものと業績連動のものがあり、業績連動の賞与を支給する際には賞与査定表を用いて社員の実績を査定します。

賞与査定表の評価基準は、業績考課・能力考課・情意考課の3つが一般的です。業績考課は目標達成度合いなどの実績、能力考課は仕事に必要なスキルの習得具合、情意考課は仕事に対する姿勢などが評価されます。

賞与査定表は、客観的かつ公平・公正に社員を評価するための大切なドキュメントです。加えて、賞与に関する社内規定や評価基準を社員に周知するという目的もあります。

公平・公正な評価は社員のモチベーションアップにつながりますが、不透明な評価はモチベーションダウンにつながりかねません。賞与査定表の意義や目的を正しく理解し、適切に人事考課を行いましょう。

よくある質問

賞与査定表とは何ですか?

ボーナスを支給する際に社員の実績を査定するために用いられるドキュメントです。賞与には給与連動のものと業績連動のものがあり、業績連動の賞与を支給する際には賞与査定表を用いて社員の実績を査定します。詳しくはこちらをご覧ください。

賞与査定の評価基準にはどんなものがありますか?

業績考課・能力考課・情意考課の3つに大別され、業績考課は目標達成度合いなどの実績、能力考課は仕事に必要なスキルの習得具合、情意考課は仕事に対する姿勢などが評価されます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

メンター制度とは?効果やデメリット、適した人材の選び方を解説

メンター制度とは、メンターである先輩社員が若手社員との対等な対話を通じて、キャリア形成における課題解決や悩みの解消をサポートする制度です。メンター制度の導入により、職場への定着率の増加や人材育成を図れます。本記事では、メンター制度の概要、メ…

詳しくみる赴任とは?意味や転勤との違い、単身赴任・海外赴任の現状を解説

赴任は、現状と違う勤務地に向かうときに使う言葉です。向かうという動きを指し、特定の場所の勤務地へ行くことを示しています。赴任する・赴任地・海外赴任・単身赴任などと、別の言葉をつけてもよく使われます。着任や転勤、出向といった言葉は類義語ですが…

詳しくみる休職願(休職届)の書き方や手続き方法、人事労務の対応について解説

家庭の事情や急な病気により会社を休職したことがある方もいることでしょう。 休職とは、個人的な事由で就労が困難になった際に雇用関係を維持したまま一定期間仕事を休むことです。 休職は法的な制度ではなく、取り扱いは会社によって異なります。また、休…

詳しくみる会社からの出産祝い金とは?福利厚生で支給される金額相場やタイミングなどを解説

会社が従業員やその家族の出産をお祝いする「出産祝い金」について、気になっている方も多いのではないでしょうか。出産祝い金は企業独自の福利厚生の一環であり、支給条件や金額は企業ごとに異なります。 この記事では、出産祝い金の仕組みや一般的な相場、…

詳しくみる定年後再雇用と退職金、いつ払う?再雇用後の支給有無の取り決めも解説

再雇用制度は、多くの企業で定年後の働き方を支える仕組みとして定着しています。しかし、定年退職時の退職金の取り扱いや、再雇用後の給与体系、そして将来の退職金に不安を感じる方は少なくありません。本記事では、2025年5月現在の最新情報に基づき、…

詳しくみる就業規則への育児休業の記載例|2025年の育児介護休業法改正に対応したひな形つき

育児・介護休業法は、社会情勢の変化に対応するため、ほぼ毎年改正が重ねられています。特に、男性の育児休業取得を後押しする制度の創設や、2025年施行の新たな両立支援策など、企業が対応すべき項目は増え続けています。 「うちの会社は小規模だから」…

詳しくみる