- 更新日 : 2025年7月9日

退職後に市役所で行う手続きは?持ち物や流れをわかりやすく解説

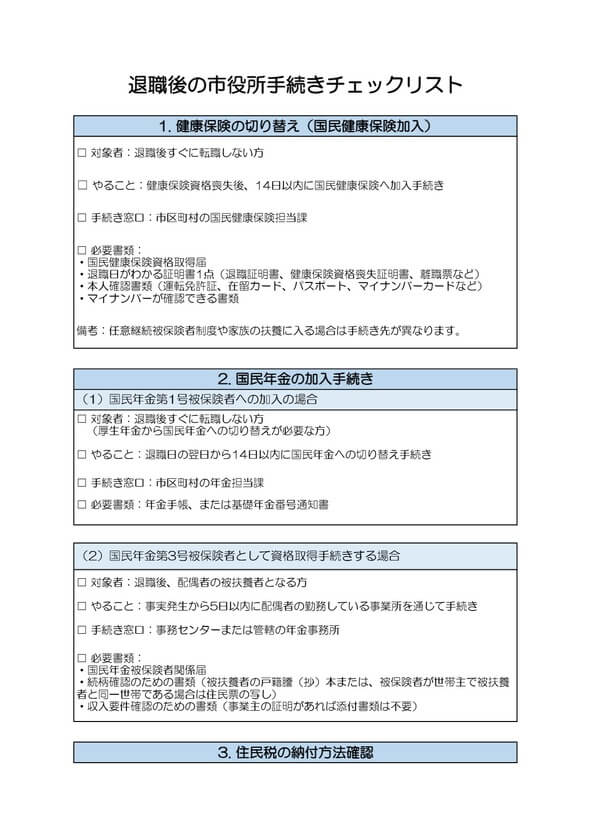

退職後に市役所で行う手続きは、主に健康保険の切り替えや国民年金の加入手続きです。また、退職により特別徴収されなくなった住民税は、市役所から送付される納付書で自ら納付する必要があります。

上記のような手続きは、必要な書類や持ち物を確認し、準備しておくことでスムーズに手続きが行えます。

ただし、退職後の手続きは多くあるため、事前に市役所ですべきことを把握し、期限以内に手続きを済ませることが重要です。本記事では、退職後に必要な手続きについて解説します。

目次

退職後に市役所で行う手続き

退職日の翌日に新しい会社に入社する場合、基本的な手続きは新しい会社で行うため、自ら市役所で手続きするものはほとんどありません。一方、退職後に離職期間がある場合は、国民健康保険への加入手続きや健康保険の切り替え手続き、住民税は市役所から送付される納付書を基に自分で納付しなければいけません。

また、退職日と最終出社日は異なります。退職日は雇用契約が正式に終了した日を指し、最終出社日は実際に会社で働く最後の日です。違いを理解し、手続きに必要な書類やタイミングを把握しておきましょう。なお、失業保険や税金関連の手続きは市役所ではなく、ハローワークや税務署で行う手続きであるため注意が必要です。

以下では、退職日の翌日に入社する場合と、退職後に離職期間がある場合にわけて市役所で行う手続きを紹介します。

退職日の翌日に入社する場合

退職日の翌日に入社する場合、基本的な手続きは会社が行います。

| 手続き | 手続きする人 |

|---|---|

| 雇用保険の加入手続き | 転職先の人事・総務担当 |

| 健康保険の加入手続き | 転職先の人事・総務担当 |

| 厚生年金の加入手続き | 転職先の人事・総務担当 |

| 個人住民税の特別徴収 | 事業主 |

| 所得税の納付(再就職先で年末調整する場合) | 事業主 |

退職日の翌日に入社する場合は、基本的に退職後に自分でする手続きはありません。多くの場合は、健康保険や各種年金の手続きは転職先の会社が行います。

ただし、住民税と所得税の納付は退職するタイミングにより異なります。退職日の翌日に入社する際は、退職日の時期を確認しながら適切に手続きを進めましょう。

退職後に離職期間がある場合

退職後に1日でも離職期間がある場合、以下の手続きが必要です。

| 手続き | 手続きする人 | 期限 | 手続き場所 |

|---|---|---|---|

| 失業保険の受給手続き | 自分 ※任意であり、条件に満たしていなければ受給できない | 退職後1年以内 | ハローワーク |

| 健康保険の切り替え手続き | 自分で手続きし、健康保険を以下から選択する

| 退職後14日以内 ※任意継続被保険者制度への加入は、退職後20日以内 | 市役所 ※任意継続被保険者制度への加入は、住所を管轄する協会けんぽ都道府県支部 |

| 国民年金の加入手続き | 自分 | 退職後14日以内 | 市役所 |

| 住民税の特別徴収 | 事業主 | 退職の翌月の10日まで | お住まいの市町村の個人住民税担当課 |

| 所得税 | 年内転職の場合:転職先の会社で年末調整する 年内転職でない、または年内に転職先から給与の支払いがない場合:年末調整は受けられないため、自分で確定申告する | 年内転職の場合:年内に転職先で給与が支払われる日(転職先での給与の締日による) 例:15日締、25日支給の場合、12月15日入社まで 年内転職でない、または年内に給与の支払いがない場合:翌年3月15日までに確定申告 | 年内転職の場合:転職先の会社 年内転職、または年内に転職先から給与の支払いがない場合:税務署での確定申告 |

退職後に転職先が決まっていない場合、「健康保険の切り替え手続き」「国民年金の加入手続き」の手続きを市役所で行う必要があります。健康保険や年金の切り替えは、社会保障を受けられるかにかかわるため、期限内に提出することが重要です。

退職後の健康保険に関する手続きの流れ【国民健康保険への切り替え】

退職後に離職期間がある場合、健康保険の切り替え手続きが必要です。退職後の健康保険は、「国民健康保険」「任意継続被保険者制度」「家族の扶養に入る」3つの方法があります。

| 国民健康保険 | 任意継続被保険者制度 | 家族の扶養に入る | |

|---|---|---|---|

| 手続き先 | 国民健康保険担当課 | 協会けんぽ支部 | 家族の勤務先 |

| 加入条件 | お住まいの地域の国民健康保険担当課まで問い合わせて確認する |

| 家族が加入する健康保険の扶養条件を満たしている |

| 保険料 |

| 退職前に控除されていた保険料の2倍 ※保険料には条件がある ※住まいの都道府県と退職前に加入していた協会けんぽの都道府県が異なると、2倍にならないケースがある | 被保険者の保険料負担なし |

市役所で行う手続きは「国民健康保険」への切り替えです。以下では、国民健康保険の手続きに必要な持ち物や申請期限、申請場所について解説します。

持ち物

国民健康保険に切り替える場合、以下の持ち物を持参しましょう。

- 国民健康保険資格取得届

- 退職日がわかる証明書1点

- 退職証明書

- 資格喪失証明書

- 離職票など

- 官公庁発行の顔写真付き証明書

- 運転免許証

- 在留カード

- パスポートなど

- マイナンバーカード

上記の持ち物を所定の場所に提出します。ただし、必要書類はお住まいの市区町村により異なるため、事前に公式ホームページで確認してください。

申請期限

国民健康保険への切り替え手続きは、会社を退職した翌日から14日以内です。

なお、退職時に75歳以上の方、また一定の障害があると認定された65歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、国民健康保険の切り替え手続きは不要です。

万が一、理由もなく申請期限以内に提出できなかった場合、医療費の給付は届け日からになります。過去に発生した医療費は全額自己負担になるため、注意が必要です。

申請場所

国民健康保険への切り替えを行う場合、申請場所はお住まいの市区町村役場の「国民健康保険担当課」や「保険年金課」など、国民健康保険を取り扱う窓口です。多くの場合、役場の窓口には専用の案内が設けられているため、訪問時に確認するとスムーズに手続きを進められます。

ただし、地域により担当課の名称は異なる場合があるため、事前に公式ホームページや電話で確認しておきましょう。

退職後の国民年金への加入に関する手続きの流れ

退職後に1日でも離職期間がある場合、国民年金に加入する必要があります。国民年金にも種類があり、個人の状況や年齢に応じて年金に関する手続きは異なります。国民年金へ加入する手続きの区分は、以下のとおりです。

| ケース | 区分 |

|---|---|

| 配偶者が適用事業所に勤務している場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者となる場合 | 国民年金第3号被保険者 |

| 配偶者が適用事業所に勤務している場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者とならない場合 | 国民年金第1号被保険者 |

| 配偶者がいない、または配偶者が適用事業所に勤務しない場合(自営業・主婦等) | 国民年金第1号被保険者 |

以下では、国民年金の手続きについて具体的に解説します。

持ち物

国民年金第1号被保険者と第3号被保険者への加入に必要な持ち物は以下のとおりです。

【国民年金第1号被保険者への加入の場合】

- 年金手帳、または基礎年金番号通知書

- 被用者年金制度の資格喪失日を証明できるもの

- 退職証明書

- 健康保険喪失証明書

- 雇用保険被保険者離職証明書(離職票)

- 他に必要な書類がある場合

参考:厚生労働省「【国民年金】加入・喪失・変更 必要書類リスト」

【国民年金第3号被保険者として資格取得手続きする場合】

- 続柄確認できる書類

- 被扶養者の戸籍謄(抄)本

- 住民票の写し(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る)

- 委任状

※ただし、被保険者と扶養認定を受ける方の双方のマイナンバーが届出書に記入されていれば「続柄確認できる書類」は省略できます。

- 収入要件確認できる書類(事業主の証明があれば添付書類は不要)

- 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(被保険者と別居している被扶養者がいる場合)

- 内縁関係を確認するための書類

- 内縁関係にある両者の戸籍謄(抄)本

- 被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)

参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」

国民年金第1号被保険者と国民年金第3号被保険者では、同じ国民年金への加入でも必要書類は異なるため、注意が必要です。

申請期限

第1号被保険者の加入手続きの期限は、退職の翌日から14日以内です。会社を退職して厚生年金の加入資格を喪失した場合や学生で任意加入する場合、または海外在住の日本人が帰国してから対象になる場合に必要な手続きです。

一方、第3号被保険者の加入手続きの期限は、退職してから5日以内と定められています。第3号被保険者の手続きは、被保険者が事業主を経由して被扶養者届を提出する必要があります。

手続きが遅れると未加入期間が生じ、将来の年金に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。速やかに対応することで、適正な年金記録を確保できます。

申請場所

第1号被保険者の加入手続きは、原則本人が国民健康保険担当課に必要書類を提出します。ただし、特別な理由により本人が手続きできない場合、世帯主が代行することも可能です。国民健康保険担当課の名称はお住まいの市区町村により異なるため、事前に確認しておきましょう。

第3号被保険者の加入手続きは、配偶者の勤務先を通して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構に提出します。ただし、協会けんぽ以外の健康保険被保険者の配偶者が被扶養者の場合、「国民年金第3号関係者届」のみを日本年金機構に提出します。

退職後に失業給付を受ける場合はハローワークへ

退職後に失業給付を受給する場合は、ハローワークで求職申込みの手続きが必要です。失業保険は、再就職を目指す人の生活を支えるために設けられた給付制度です。

ただし、失業給付はすべての人に給付される支援ではなく、一定の条件を満たしている必要があります。以下では、失業給付を受けるための詳細を解説します。

受給資格

失業保険の受給資格は、雇用保険の被保険者が離職し、以下の条件を満たしている必要があります。

- ハローワークで求職の申込みを行い、就職する積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても就職できない「失業状態」にあること

- 離職日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある方

※ただし、倒産や解雇などの事情で離職した場合や労働契約が更新されなかったなど、やむを得ない理由で離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上必要

参考:厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス「基本手当について」

上記の被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のうち、離職日を基準に1ヶ月単位で区切って計算します。「1ヶ月の間に働いた日数が11日以上」または「働いた時間数が合計で80時間以上」の月を1ヶ月として考えます。上記に該当する月があれば、被保険者期間として認められる仕組みです。

また、失業状態は以下の条件をすべて満たす方を指します。

- 積極的に就職する意思があること

- いつでも就職できる能力(健康状態や環境など)があること

- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、職に就いていないこと

参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

上記の条件に満たしていなければ、失業保険を受給できないため注意が必要です。

持ち物

失業保険の受給手続きをするためには、住居所を管轄するハローワークへ以下の書類を提出します。

- 離職票ー1

- 離職票ー2

- (1)および(2)の確認書類

(1)個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか)(2)身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付きで指名、官公署が発行した生年月日、住所が記載されている身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど(届出の時点で有効なものまたは発行・発給された日から6ヶ月以内のもの))※(2)がない場合は以下のうち、異なる2種類(コピー不可)- 国民健康保険被保険者証または健康保険被保険者証

- 住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)

- 児童扶養手当証書など

- 写真2枚(正面上三分身、最近の写真、縦3.0cm×横2.4cm)

※本手続きまた今後行う支給申請ごとにマイナンバーカードを提示すると省略可能 - 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

※一部使用できない金融機関あり、ゆうちょ銀行は使用可能

参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

ハローワークは平日8時30分~17時15分まで開庁しているため、上記の書類を持って手続きを進めましょう。ただし、土・日・祝日・年末年始は閉庁しているため注意が必要です。

申請期間

失業保険を受けられる期間は、原則、離職日の翌日が1年間です。所定給付日数が330日の方は1年と30日間、360日の方は1年と60日間が受給期間です。上記の期間内で失業状態に該当する日がある場合は、所定給付日数を限度に失業保険の支給を受けられます。

しかし、自己都合で離職した方の場合、2ヶ月の給付制限期間があり、受給できるタイミングが遅くなるため注意が必要です。

病気やケガ、出産などのやむを得ない理由により就職できない場合、受給期間延長申請書の提出で最大4年まで受給期間の延長が可能です。受給期間を延長すると、就業できる状態まで回復した後に受給を開始しても、失業手当を満額で受け取れます。

申請場所

失業保険は、住所地を管轄するハローワークで手続きを行います。仕事探しを主に行うハローワークと就業希望地を管轄するハローワークが同じである場合でも、就職希望地を管轄するハローワークで受給手続きを行えます。

ただし、お住まいと同じ都道府県内のハローワークに限られるため、事前に確認しておきましょう。

退職後の税金に関する手続き

退職後は、住民税と所得税に関する手続きも必須です。

住民税は、1月から12月までの1年間の収入に基づいて計算され、翌年の6月から翌々年の5月にかけて支払う仕組みです。とくに、住民税を支払う年の収入が退職前より減っていても、前年の収入に基づいて計算されるため、高く感じる場合があります。

所得税は、年内に再就職した場合は転職先の企業が年末調整を行うため、通常は確定申告は不要です。一方、年内に再就職しなかった場合や年内に再就職しても給与が年内に支払われなかった場合は、年末調整が行われないため自分で確定申告をしなければいけません。

以下では、各手続きについて解説します。

住民税

住民税の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あります。

特別徴収は、会社が給料から天引きして納付する方法です。普通徴収は、自分で納付書や口座振替で支払う方法です。

退職後の住民税の支払いについては、退職前の会社で住民税が特別徴収されていたかで対応が異なります。退職前に特別徴収されていなかった場合は、退職後も今までどおり普通徴収となり、特別な手続きは必要ありません。

一方、退職前に特別徴収されていた場合は退職時期により対応が必要です。12月までに退職する場合は、退職時に5月分までの住民税が一括徴収されます。1月以降に退職する場合、普通徴収に切り替わり、市区町村から送られる納付書を使用して自分で支払わなければなりません。

なお、退職時に再就職が決まっている場合、特別徴収は継続されます。特別徴収を継続するためには退職前の会社が提出する「給与所得者異動届」に転職先の記入が必要ですので、必要に応じて転職先の会社名などを伝えましょう。

所得税

所得税の納付手続きは、転職した時期により異なります。

年内に転職し、年内に転職先から給与の支払いがある場合、確定申告の必要はありません。転職前の会社から交付された源泉徴収票を転職後の会社に提出します。基本的には、会社が行う手続きのため、確定申告は不要です。

一方、年内に再就職しなかった場合や、年内に再就職したものの年内に給与の支払いがない場合は、年末調整が行われません。そのため、確定申告が必要です。

年末調整は、その年の最後に給与を受け取る会社で行われます。そのため、退職や転職のタイミングにより年末調整の有無や確定申告の必要性が異なります。

確定申告が必要な場合は、期間内に申請書を作成し、税務署に提出してください。必要書類は申告内容により異なるため、事前に確認しておきましょう。

退職後に市役所ですべき手続きを事前に確認しておこう

退職後に市役所でするべき手続きは、主に健康保険の切り替えや国民年金の加入です。しかし、退職後は上記以外にもするべき手続きがあるため、事前に必要な手続きを理解しておくことが重要です。手続きの内容は、離職期間の有無や退職した時期、転職した時期などの状況に応じて異なります。とくに、離職期間がある場合は自分で書類を用意して手続きする必要があるため、必要書類や申請場所、申請時期の把握が大切です。

退職後に必要な手続きは、指定された期限内に行う必要があるため、早めに確認することをおすすめします。退職後に市役所ですべき手続きについて、まとめて確認しておきたい方は、ぜひ本記事を参考に準備してみてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

雇用形態とは?種類や正規雇用と非正規雇用の違い、変更手続きを解説

雇用形態とは、企業と従業員の間で締結した雇用契約によって定められた雇用契約の種類のことを指します。正規雇用の正社員かアルバイトなどの非正規雇用か、直接雇用か間接雇用かなど、雇用形態や区分は様々です。本記事では雇用形態の種類や雇用形態の変更手…

詳しくみる相対評価とは?絶対評価との違いや具体例、人事評価の採用方法を解説

相対評価とは、評価対象の従業員を他の従業員と比較ACする評価方法です。評価がしやすい、あるいは人件費のコントロールが容易といったメリットがあります。しかし近年では、相対評価を「時代遅れ」として、絶対評価を導入する会社も少なくありません。本記…

詳しくみるファーストペンギンとは?メリット・デメリットやセカンドペンギンとの違い

ファーストペンギンとは、リスクを恐れず果敢に行動する人や企業に対する呼称で、ビジネスシーンでは、「先行者利益」の意味で用いられることも多いです。魚を捕るために最初に海に飛び込むペンギンが由来で、ドラマでの台詞がきっかけで広がりました。ファー…

詳しくみる【円満退職】パートで契約更新しないで退職するための3つの伝え方

パートの契約を更新しないで退職する際、伝え方によっては円満退職が難しくなることがあるでしょう。 また職場や企業も、パート従業員の契約更新をやめる際、契約状況によっては正当な理由が必要な場合があります。 パート従業員と職場・企業それぞれの立場…

詳しくみる退職後に必要な手続きの順番は?期限や準備物とあわせて流れを解説

退職後の手続きは、健康保険や年金、失業保険などの期限があるため、早めの対応が必要です。期限を過ぎたり、準備すべき書類などに不備があったりすると、トラブルにつながる可能性が高まります。 本記事では、手続きの順番や期限、必要な準備物について具体…

詳しくみるつわりによる休職の情報まとめ!診断書は必要?産休まで休職はOK?

妊娠のサインでもあるつわりは、吐き気やおう吐などの症状のことです。就業中の妊婦さんの中には、つわりによる体調の変化によって不安になる方もいることでしょう。つわりには個人差がありますが、場合によっては、休職を検討する必要性があります。 本記事…

詳しくみる