- 更新日 : 2025年10月31日

【2025年】年末調整の控除一覧!保険料など各限度額も紹介

年末調整ではさまざまな控除を受けることができます。企業の経理担当者が理解しておくことはもちろんですが、従業員も控除について正しく理解することで、納税額を低く抑えることが可能です。

ここでは、年末調整で受けられる控除と年末調整後に受けられる控除に分けて説明するとともに、保険料などの各限度額も紹介します。

目次

年末調整時に受けることのできる控除

給与所得には「所得税」が課税されます。計算方法は、給与収入に直接税率を乗じるのではありません。

給与収入からそれぞれの家庭の事情を考慮したさまざまな控除、いわゆる「所得控除」を差し引きし、その後の課税給与所得金額に所得税の税率を乗じて計算します。

年末調整時には、以下の控除が適用されます。

また、2025年の年末調整では、法改正による基礎控除額の引き上げや、給与所得控除の変更などがあります。これまでと控除額の計算方法が異なるため、ミスが発生しやすいので注意しましょう。

基礎控除

基礎控除は、原則として誰もが受けられる控除です。2019年分以前は収入に関係なく一律38万円でしたが、2020年分からは、合計所得金額が2,400万円以下の場合、48万円と変更されました。

さらに2025年の年末調整からは大きく変更があり、基礎控除額が合計所得金額に応じて58万円~最大95万円に引き上げられています。

基礎控除を適用するには、従業員から「給与所得者の基礎控除申告書」の提出を受ける必要があります。

なお、年末調整においては、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という書式で、

基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除の情報が1枚の申告書で記載できるようになっています。

引用:令和7年分 年末調整のしかた|国税庁、「令和7年分 年末調整のしかた」

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除についても変更があり、2024年分以前は48万円以下であった配偶者の年間の合計所得金額が、2025年分から58万円以下に変更されています。

したがって、給与収入が123万円以下の配偶者がいる従業員は配偶者控除を受けることが可能です。

123万円から給与所得控除の最下限額65万円を引くと配偶者の所得金額が58万円となりますので、配偶者控除の要件を満たすことになります。

また、配偶者の給与収入が123万円を超える場合でも、収入が201.6万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることが可能です。

ただし、配偶者特別控除の金額は、1万円から38万円までの幅が設けられており、従業員(納税者)本人の合計所得金額や配偶者の合計所得金額に応じて異なります。従業員の所得や配偶者の所得が多いほど、控除額が低くなる仕組みになっています。

例えば、下記の配偶者特別控除の表に当てはめて計算すると、従業員の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の給与収入が124万円(合計所得金額は59万円)の場合の配偶者特別控除額は38万円です。同じ表を用いて配偶者の給与収入が200万円(合計所得金額は132万円)の場合の配偶者特別控除額を計算すると3万円となります。

【配偶者控除】

| 控除額 | ||

|---|---|---|

| 控除を受ける人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |

| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |

| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |

| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |

参考:令和7年分 年末調整のしかた|国税庁、「令和7年分 年末調整のしかた」

【配偶者特別控除】

| 配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける人(従業員)の合計所得金額 | ||

|---|---|---|---|

| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |

| 58万円超95万円以下 | 38万 | 26万 | 13万 |

| 95万円超100万円以下 | 36万 | 24万 | 12万 |

| 100万円超105万円以下 | 31万 | 21万 | 11万 |

| 105万円超110万円以下 | 26万 | 18万 | 9万 |

| 110万円超115万円以下 | 21万 | 14万 | 7万 |

| 115万円超120万円以下 | 16万 | 11万 | 6万 |

| 120万円超125万円以下 | 11万 | 8万 | 4万 |

| 125万円超130万円以下 | 6万 | 4万 | 2万 |

| 130万円超133万円以下 | 3万 | 2万 | 1万 |

扶養控除

扶養控除は、従業員(納税者)本人に年間の合計所得金額が58万円以下となる扶養親族がいる場合に受けることが可能です。

例えば、給与収入が123万円以下である16歳以上の子どもがいる場合などが該当します。控除額は1人あたり38万円(一般の控除扶養親族)です。

扶養親族のなかでも、特定の要件に該当する扶養親族がいる場合には控除額が増加します。

特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族)に該当すれば控除額は63万円、扶養親族が70歳以上で同居している場合の控除額は58万円、同居していない70歳以上の扶養親族がいる場合の控除額は48万円です。

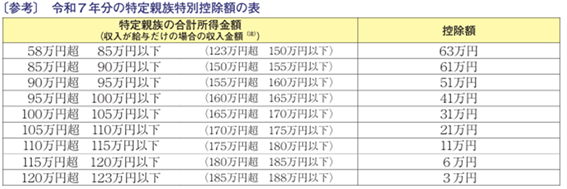

特定親族特別控除

特定親族特別控除では、従業員本人と生計を一にする19歳以上23歳未満の特定親族(配偶者等を除く)がいる場合に、従業員本人の所得金額の合計額から、1人につき3万円~63万円を限度に控除が可能です。

表のとおり、特定親族の合計所得金額に応じて控除額が異なります。

特定親族の合計所得金額は、58万円超123万円以下である必要があります。

そのため、特定親族の合計所得金額が58万円以下の場合や、123万円超となる場合は、特定親族特別控除の対象外です。合計所得金額が58万円以下の場合は特定親族に該当しませんが、扶養控除の特定扶養親族の対象になります。

引用:令和7年分 年末調整のしかた|国税庁、「令和7年分 年末調整のしかた」

生命保険料控除

支払った生命保険料に基づき適用される控除で以下の3種類があります。

- 一般の生命保険料

- 介護医療保険料

- 個人年金保険料

3種類の保険契約の目的区分ごとに控除限度額が設定されており、2012年以降に締結した保険契約の場合、すべての保険料控除を合計して最高で12万円までの生命保険料控除を受けることが可能です。

◆ 一般の生命保険料控除の控除額

- 新生命保険料控除(最高4万円)

- 旧生命保険料控除(最高5万円)

控除金額は、支払った新旧生命保険料の金額に応じて異なり、一定の計算式に当てはめて計算します。

◆ 介護医療保険料控除の控除額(最高4万円)

控除金額は、支払った介護医療保険料の金額に応じて異なり、一定の計算式に当てはめて計算します。

◆ 個人年金保険料控除の控除額

- 新個人年金保険料控除(最高4万円)

- 旧個人年金保険料控除(最高5万円)

控除金額は、支払った新旧個人年金保険料の金額に応じて異なり、一定の計算式に当てはめて計算します。

上記を合わせて最高12万円まで生命保険料控除を受けることが可能です。

地震保険料控除

地震保険料や、経過措置対象となる以下のすべての要件を満たす一定の長期損害保険(旧長期損害保険)の保険料を支払った場合、地震保険料控除の対象となります。

控除金額は支払った保険料の金額に応じて一定の計算式で調整され、最大5万円まで控除可能です。

- 2006年12月31日までに締結した保険契約で保険期間または共済期間の始期が2007年1月1日以前にある

- 満期返戻金等があり、保険期間または共済期間が10年以上ある

- 2007年1月1日以後、当該損害保険契約を変更していない

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済法で定められた共済契約の掛金を支払った場合に受けることのできる控除です。

該当する掛金には、以下の3種類があります。

- 小規模企業共済法の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した共済契約の掛金

- 確定拠出年金法で規定されている企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金

- 地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金

小規模企業共済等掛金控除に上限額はなく、その年に支払った金額すべてが控除されます。

社会保険料控除

1年間に支払った健康保険料や介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料、雇用保険料、後期高齢者医療保険料などが社会保険料控除として適用されます。

従業員本人の保険料だけでなく、扶養している家族の分を従業員が支払った場合も控除の対象となります。

ただし、配偶者の年金から天引きされている社会保険料(介護保険料や後期高齢者医療保険料など)を従業員の社会保険料控除とすることはできませんので、注意してください。

障害者控除

従業員本人に障害がある場合や、従業員の配偶者や扶養親族に障害がある場合、障害者控除が適用されます。

控除額は原則として27万円です。ただし、特別障害に該当する場合は40万円、特別障害者が同居している場合には75万円となります。特別障害に該当するかは、障害等級や指定医の判定などによって決まります。

障害者控除には年齢制限がないため、16歳未満の扶養親族が障害者に該当する場合にも対象となることに注意しましょう。

ひとり親控除、寡婦控除

一定の要件のもと、ひとり親、いわゆる「シングルマザー、シングルファザー」が受けられる控除です。ただし、合計所得金額が500万円以下で生計を一にする子がいることが要件となっており、事実婚により住民票の続柄が未届の夫または妻がいる場合は対象外となります。

ひとり親控除は一律35万円の控除額となっていますが、寡婦に該当する場合は27万円となります。

寡婦の要件は、「ひとり親」の対象とならず、次のいずれかに該当する人となります。

- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

- 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

寡婦についても事実婚などにより事実上の婚姻関係にあると認められる人がいる場合は対象とはなりません。

ひとり親控除と寡婦控除の相違点を比較して見ましょう。

| 控除区分 | 性別要件 | 扶養要件 | 控除額 |

|---|---|---|---|

| ひとり親控除 (合計所得金額が500万円以下) | 男女を問わない | 未婚または配偶者が生死不明で総所得金額が58万円以下の生計をーにする子どもがいる | 35万円 |

| 寡婦控除 (合計所得金額が500万円以下) | 女性のみ | 離婚後再婚せず扶養親族がいる、または夫と死別後再婚していない、夫の生死が明らかでない (扶養親族の要件なし) | 27万円 |

勤労学生控除

勤労学生控除は、従業員がアルバイト学生であるなど働きながら学校に通う場合に受けることができる控除です。

給与所得があり、年間の合計所得金額が85万円以下(2024年以前分は75万円以下)の一定の要件に該当する学校の学生・生徒で、なおかつ給与所得以外の所得が10万円以下であれば受けることができます。

控除額は一律27万円です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

年末調整で従業員がやりがちな8つの間違い

年末調整で従業員の方々がやりがちな8つのミスをとりあげ、正しい対応方法についてまとめました。

年末調整業務をスムーズに完了させるための、従業員向けの配布資料としてもご活用いただけます。

扶養控除等申告書 取り扱いガイド

扶養控除等申告書は、毎月の源泉徴収事務や年末調整の計算をするうえで必要不可欠な書類です。

扶養控除等申告書の基礎知識や具体的な記入方法、よくあるトラブルと対処方法などをわかりやすくまとめたおすすめのガイドです。

年末調整業務を効率化するための5つのポイント

「毎年年末調整のシーズンは残業が多くなりがち…」、そんな人事労務担当者の方に向けて年末調整業務をスムーズに行うためのポイントをまとめました。

スケジュールや従業員向け資料を作成する際の参考にしてください。

年末調整のWeb化、業務効率化だけじゃない3つのメリット

年末調整のWeb化=業務効率化のイメージが強いかもしれませんが、実際には労務担当者にしかわからない「もやもや」を解消できるメリットがあります。

この資料ではWeb化により業務がどう変わり、何がラクになるのかを解説します。

年末調整に適用される控除一覧

| 控除名 | 控除額 |

|---|---|

| 基礎控除 | 最高95万円など (納税者本人の所得により変動) |

| 配偶者控除 | 38万円など (納税者本人及び配偶者の所得により変動) |

| 配偶者特別控除 | 1万円~38万円 (納税者本人及び配偶者の所得により変動) |

| 扶養控除 | 38万円~63万円 (親族の年齢や同居有無などによって変動) |

| 特定親族特別控除 | 3万円~63万円 (特定親族の合計所得金額によって変動) |

| 生命保険料控除 | 最高控除額12万円 |

| 地震保険料 | 最大控除額5万円 |

| 小規模企業共済等掛金控除 | 該当する掛金全額が控除額となる |

| 社会保険料控除 | 該当する社会保険料全額が控除額となる |

| 障害者控除 | 27万円~75万円 (障害の程度や同居有無によって変動) |

| ひとり親控除、寡婦控除 | 寡婦は27万円、ひとり親は35万円 |

| 勤労学生控除 | 一律27万円 |

年末調整で提出する申告書の種類

年末調整で従業員が提出する書類は3種類です。それぞれの書類が、年末調整時に計算が必要となる所得控除にリンクしていることを確認します。いずれの書類も国税庁のホームページからダウンロードできますので、活用するとよいでしょう。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、その年の12月31日時点における従業員が扶養している親族についての情報が記載された書類です。

年末調整はこの申告書を提出している従業員について行うため、年末調整を実施する際には、最初にこの申告書が提出されているかを確認する必要があります。

この申告書は、原則として1月の最初の給与を支払うときまでに提出します。そのため、年末調整の時期に当年分と翌年分の申告書を配付・回収するのが一般的です。当年分の申告書は、年の中途で控除対象扶養親族に異動があったかどうかを確認し、異動があった場合には従業員に訂正してもらう必要があります。

- 扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除

参考:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁、「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

給与所得者の保険料控除申告書

「給与所得者の保険料控除申告書」は、年末調整の際に生命保険料控除や地震保険料控除などの所得控除を計算するための書類です。

この申告書を用いて、所得控除の対象となる⽣命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、⼩規模企業共済等掛⾦控除などの所得控除額を算出します。

- 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除の申告分、小規模企業共済等掛金控除の申告分

参考:A2-3 給与所得者の保険料控除の申告|国税庁、「令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書」

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」では、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書、所得⾦額調整控除申告書の4種類の申告書を1枚にまとめて提出することが可能です。

この書類により、それぞれの所得控除の適用の有無を判断・確認することができます。

- 基礎控除、特定親族特別控除、配偶者控除、配偶者特別控除、所得金額調整控除

参考:A2-4 給与所得者の基礎控除 配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁、「令和7年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

年末調整後、確定申告で受けることのできる控除

年末調整を終えた後にこれら3つの控除により納め過ぎた所得税があれば、確定申告することによって還付を受けることができます。

年末調整を終えた後にこれら3つの控除により納め過ぎた所得税があれば、確定申告することによって還付を受けることができます。

所得控除は本来、納税者それぞれの家庭の事情を考慮し、税負担を公平にするための制度です。しかし、医療費や寄附金などは支払うだけでは控除を受けることができません。

また、支払の内容によっては控除できないものがありますので、控除できるかどうか判断に迷う場合には、確定申告の際に税務署に相談しましょう。

また、住宅ローン控除は15種類の所得控除に該当せず、上記15種類の所得控除を適用した後でさらに差し引くことのできる税額控除となっています。

住宅ローン控除を受ける際には、初年度は従業員自身で確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能です。

年末調整の期限はいつまで?

税務署に提出する法定調書や市区町村に提出する給与支払報告書の提出期限が翌年の1月31日となっているため、年末調整の最終期限は1月31日となります。

しかし、従業員に各申告書を記載してもらう必要があるため、多くの会社で年末調整に必要な書類を11月末には回収し、12月に年末調整を実施するのが一般的です。

ただし、従業員が死亡により退職したケースでは、退職をしたときに年末調整を行うこともあります。

年末調整に間に合わない場合

年末調整は、1月1日から12月31日までの1年間の最後に給与の支払をするときに行います。そのため、12月に行うのが一般的です。ただし、法定調書や給与支払報告書の提出期限は翌年の1月31日となっているため、間に合わない場合には1月中に実施することも可能です。

12月支給分の給与計算に間に合わなかった場合や、12月の給与で所得税の控除額を間違ってしまった場合には、1月の給与で年末調整をやり直すことも可能です。

ただし、1月は本来、年末調整の記入漏れや訂正によるやり直しをするための期間と考えるのがよいでしょう。税務署や市区町村への提出期限に間に合わない場合は、従業員が自分自身で確定申告をしてもらう方法しかありません。

年末調整で控除しきれないときは?

月次給与で源泉徴収をした所得税の合計額が12月の年末調整で計算した本来の税額よりも少く、不足分を控除しきれない場合には、その後に支払う給与から順次控除することも可能です。

年末調整時に給与から追加徴収をすると従業員の手取り給与が大幅に減少してしまい、従業員が生活に困ってしまうケースもあるでしょう。そのような場合には、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を所轄税務署長に申請し、不足額の徴収を翌年1月と2月に繰り延べる方法もあります。

ただし、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を申請するには、その月の税引手取給与(賞与も含む)が1月から年末調整を行った月の前月までの税引手取給与の平均月額の70パーセント未満となるなど、申請の要件を満たし、その年の最後に給与を支払う前日までに承認を得るなどといった条件があるため注意しなければなりません。

所得控除は忘れず正しく控除しましょう

所得控除を受けるためには、それぞれの要件を満たす必要があります。しかし、所得控除の仕組みを知らない従業員も少なくありません。そのため、年末調整に必要な申告書を間違って記入してしまうこともあるでしょう。

かつて「103万の壁」などといわれていたものが、現在は給与所得控除と基礎控除の見直しにより「160万円の壁」と呼ばれるようになっています。妻や子どものアルバイト収入が適用基準額を上回ってしまうと、配偶者控除や扶養控除が適用されなくなり、所得税が増額する可能性が出てきます。

所得控除には、年末調整で受けることができるものと、確定申告をすることで受けることができるものがあります。企業の担当者としては、これら所得控除の内容を正しく理解して、従業員がわからないときには説明できるように準備しましょう。

よくある質問

年末調整時に受けることのできる控除は?

基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除、障害者控除、ひとり親控除・寡婦控除、勤労学生控除です。詳しくはこちらをご覧ください。

年末調整後に受けることのできる控除は?

ふるさと納税などの寄附金控除、医療費控除、雑損控除です。詳しくはこちらをご覧ください。

所得控除以外の控除はある?

住宅ローン控除といって、所得控除を適用したあとでさらに差し引くことのできる税額控除があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

年末調整で医療費控除はできる?会社員の手続きや確定申告を解説

医療費控除は、自分や家族のために支払った医療費の合計額が一定額を超える場合に、所得から差し引いて税金の負担を軽くする制度です。結論からお伝えすると、医療費控除は年末調整では申告でき…

詳しくみる源泉徴収票は再発行できる?即日で可能?対処法や申請場所を解説

源泉徴収票は再発行が可能です。もし源泉徴収票を紛失しても、会社の経理部に依頼すれば再発行してもらえるほか、転職した場合でも前の会社に再発行を依頼できます。ただ、即日での再発行は難し…

詳しくみる【2026年最新】源泉徴収票の見方とチェックすべき項目を解説!

年末になると、会社から発行される源泉徴収票。その中身を理解しているかと聞かれたら、自信がない方が多いと思います。 サラリーマンの大半は、自分自身で税金の計算を行う場面がほとんどない…

詳しくみる給与所得の源泉徴収簿の必要性とは|作成手順と管理のポイントも解説

源泉徴収簿は、給与や税金を正確に管理するために必要な帳簿であり、従業員ごとに正確に作成することが重要です。源泉徴収簿の必要性や作成方法について詳しく知っておくことが大切です。 本記…

詳しくみる年末調整でのふるさと納税の取扱い

ふるさと納税は自治体への寄付金となります。寄付金は年末調整では処理できませんので、控除を行うためには会社のやってくれる年末調整の他に自分で確定申告をすることが必要です。 ここではふ…

詳しくみる11月に退職したら年末調整はどうする?

11月に退職した場合、通常年末調整の対象にはなりません。源泉徴収票をもとに、翌年に自分で確定申告を行います。ただし年内に転職する場合は、転職先で年末調整を行います。ここでは、11月…

詳しくみる