- 更新日 : 2025年7月9日

産休中の給与は?計算方法や社会保険料の控除、給付金・手当を解説

産前や産後、育児中は、業務を行うことが困難です。そのため、公的な休業制度を定めることで、母体の保護や子育て支援が行われています。また、休業中の給与は社会保険料等の扱いについて、特別な処理が必要です。当記事では、産休中の給与や社会保険料の扱いに加えて、給付金等についても解説します。

目次

産休中の給与はどうなる?

産休を取得した場合、給与についてはどのように取り扱われるのでしょうか。産休中の給与について解説します。

ほとんどの会社は産休中に給与は支払われない

産休中の給与は企業の裁量に委ねられており、無給でも有給でも構いません。しかし、多くの企業ではノーワークノーペイの原則に従って、産休中を無給としています。

給料が出る会社の事例

多くの企業は、産休中を無給としていますが、例外となる企業も存在します。たとえば、株式会社メルカリでは、産休や育休制度を拡充する「merci box」制度を設け、期間中の給与を100%保障しています。従業員が出産や育児に専念できるようにと作られた制度で、女性であれば、産前10週に加えて産後約6か月間における給与を100%保障する仕組みです。

参考:メルカリ、新人事制度「merci box(メルシーボックス)」導入のお知らせ|株式会社メルカリ

公務員の産休は有給休暇扱い

公務員にも産休制度が設けられていることは、民間の労働者と同様です。しかし、公務員については休業期間中も給与が支払われ、有給の休暇となっている点が民間と大きく異なります。

産休中にボーナス・賞与はもらえる?

賞与を支給するか否かは、企業の自由です。支給の条件も企業の裁量の範囲であるため、支給対象も企業ごとに異なります。制度として賞与を設けていない企業も多くあり、その場合にはもちろん産休中に賞与は支給されません。

賞与制度がある場合、支給日に在籍している従業員に対して賞与を支払う在籍要件を設けているのが通常です。また、支給条件として、査定期間中における出勤率を定めていることもあります。これらの条件を満たすのであれば、産休中であっても賞与が支給されることになります。

たとえば、10月から翌年3月が賞与の査定期間の場合、4月から産休に入れば満額が支給されます。しかし、2月から産休に入った場合、減額された賞与が支給されます。

なお、育児介護休業法では、妊娠や出産、育児を理由とする不利益な取り扱いを禁止しています。そのため、査定期間中や支給日に産休を取得していたことを理由として、賞与を支給しない取り扱いは認められません。

産休中の給与を計算する際の注意点

産休中の給与を計算する場合には、社会保険料等の取り扱いに注意することが必要です。ここでは、産休中の給与計算について解説します。

産休中は雇用保険料・所得税がかからない

産休期間中は、雇用保険料や所得税が発生しません。雇用保険料や所得税は、支払われた給与を基に計算されるからです。しかし、産休中に給与を支給する場合には、その給与に対して雇用保険料や所得税が発生します。給与を支給しないと定める企業であっても、月の途中からの産休取得や復職の場合には、日割りした給与に雇用保険料や所得税が発生するため注意してください。

産休中は社会保険料が免除される

産休中には、社会保険料も免除されます。社会保険料は月単位で発生するため、月の途中からの産休であっても日割りせず全額免除となります。なお、この場合は、従業員負担分だけでなく、会社負担分も併せて全額が免除の取り扱いです。

住民税は支払いが必要

住民税については、産休中における免除の規定が存在しないため、通常と同様に支払う必要があります。なお、産休期間中は給与の支払いがないことから、会社が天引きする「特別徴収」ではなく、自ら納付する「普通徴収」に切り替えることが可能です。

産休前後の給与の計算方法

産休中の給与計算は特殊です。ここでは、産休取得月と終了月の給与計算について解説します。

産休取得月の給与の計算方法

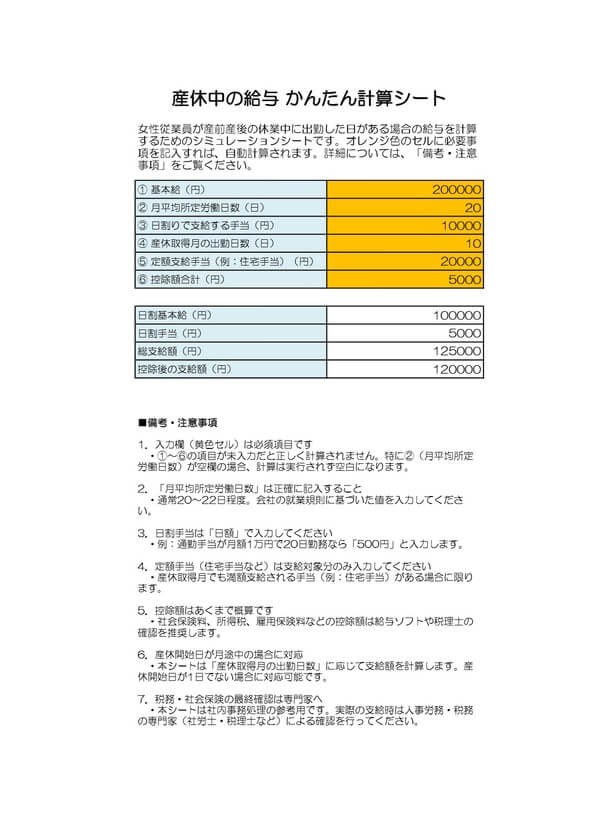

産休取得月の給与は、下記の式で求めることが可能です。

上記式から所得税等の控除額を控除した額が支給額となります。たとえば、基本給が20万円で月平均所定労働日数が20日の場合には、産休取得月に勤務した日数に1万円を乗じた額が基本給となります。

手当についても、日割りで支給する場合が多いです。通勤手当が月1万円であれば、1日当たりの支給額は500円となります。一方、住宅手当や扶養手当などは日割りを行わない企業が多いです。通勤手当と住宅手当を支給する企業で、産休取得月に10日出勤した場合の実際の支給額を見てみましょう。

産休取得月の支給額は、上記額から控除額を控除した額です。たとえば、控除される社会保険料と所得税、雇用保険料を合わせた額が、1万5千円であった場合、支給額11万円となります。給与が支払われているため、給与額に応じた雇用保険料や所得税が発生していることを忘れないでください。また、社会保険料については、前月分を当月分で支払うため、産休取得月の給与からも天引きされることになります。

従業員が月の途中から産休に入る場合には、日割りで基本給の計算を行う企業が多いですが、産休期間中であっても、給与や手当を全額支給すると定めている場合には、日割りは行いません。

産休終了月の給与の計算方法

産休終了月の給与の計算方法の考え方は、産休取得月と同様です。ただし、社会保険料については、前月分を当月分で支払う関係上、産休終了月の給与から天引きされることはありません。前月分は免除されているからです。

産休開始月と同様のケースで、産休終了月の出勤日数が4日の場合を見てみましょう。

上記額から、控除額を控除した額が産休終了月に支給されます。

産休・育休に関する給付金や手当金

産休中や育休中には、様々な給付金や手当金が支給されます。収入の低下する産休や育休中の生活を保障する大切な制度であるため、しっかりと把握してください。

【出産・産休】出産手当金

「出産手当金」は、出産前後の生活を支える健康保険の制度です。健康保険の加入者が産休期間中に就業せず、給与を受けなかった場合に支給されます。出産日以前42日(多胎妊娠98日)から出産日後56日が支給期間です。

実際の出産日を基準として産後56日が計算されるため、出産が遅れた場合には受給期間が伸びる一方、早まった場合には期間が短縮されます。なお、産休期間を対象とした制度であるため、男性労働者には支給されません。

出産手当金の支給額は下記の式で計算可能です。おおむね、日給の3分の2程度に支給日数を乗じた額と考えるとよいでしょう。

参考:出産手当金|厚生労働省

【出産・産休】出産育児一時金

出産時には、出産費用の負担を軽減するために、健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。健康保険の加入者であって、妊娠4か月(85日)以降の出産であれば、出産育児一時金が支給されます。妊娠4か月以降であれば、死産や流産、早産、人工妊娠中絶等を問いません。また、多胎分娩の場合には、胎児数に応じて出産育児一時金が支給されます。出産手当金同様に、男性労働者には支給されません。

出産育児一時金の額は、産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であれば50万円となりますが、そうでない場合には48万8千円です。

参考:子どもが生まれたとき(出産育児一時金)|全国健康保険協会

【育休】育児休業給付金

「育児休業給付金」は、雇用保険の制度であり、育児休業期間中の所得を保障する制度です。支給対象は、以下の条件を満たす男女労働者となります。

- 育児休業期間中に、休業開始前賃金の8割以上が支払われていない

- 就業している日数が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)である

- 休業を開始した日前の2年間において、11日以上働いた月が12か月以上ある

育児休業給付金は、育児休業期間を開始した日から1か月ごとに区分された各期間(支給単位期間)について支給されます。最後の支給期間は、最後の区分日から育児休業終了日までです。支給は、原則として子が1歳になるまで日の前日(誕生日の前々日)までですが、条件を満たす場合には、1歳6か月または2歳まで延長可能となります。

育児休業給付金の1日当たりの支給額は、以下の通りです。

- 休業開始から180日目まで: 休業開始時賃金日額×67%

- 休業開始から181日目以降:休業開始時賃金日額×50%

会社から賃金が支払われていても育児休業給付金は支給されますが、支払われた賃金の額に応じて調整されます。なお、通常の賃金の13%(181日目以降は30%)未満の支払いであれば減額されません。

【自治体】出産・子育て応援交付金

公的保険制度だけでなく、出産・子育て応援金事業に基づく現金やクーポンが支給される場合もあります。出産・子育て応援金事業とは、自治体による妊娠出産や子育てに関する伴走型相談支援の充実を図る制度です。また、妊婦等に対し、育児関連用品の購入費用の助成や、子育て支援サービス利用負担の軽減を図るための経済的な支援も実施しています。

出産・子育て応援金事業では、「出産・子育て応援ギフト」が支給されます。出産・子育て応援ギフトは、妊娠届出をした妊婦に支給される「出産応援金(5万円相当)」と、新生児の養育者に支給される「子育て応援金(5万円相当)」の2つで構成されています。支給形態は現金やクーポン、利用料免除などですが、自治体により異なるため注意してください。

参考:出産・子育て応援交付金の概要について|厚生労働省 子ども家庭局総務課 少子化総合対策室

従業員の産休で必要となる対応や手続き

従業員が産休に入る場合には、以下のような流れに沿った対応が必要です。

【産休取得の確認】

本人に産休取得の確認を行うとともに、スケジュールを調整します。社内で定める申出書等があれば、記入のうえで提出してもらうことが必要です。

【産休の取得に必要な書類等の依頼および確認】

以下の内容について、本人に依頼・確認してもらうことが必要です。企業が代行できるものは代行するかどうか確認してください。

- 本人に準備してもらう必要がある書類の準備依頼(出産手当金申請書等)

- 連絡先(休業中)の提示

- 出産報告の依頼

- 不要となる通勤手当の返却

- 本人の申請が必要なもの(出産育児一時金など)の確認

【産前産後休業取得者申出書の提出】

産休期間中に産前産後休業取得者申出書を提出することで、従業員と会社負担分双方の社会保険料が免除されるため提出します。なお、郵送等だけでなく、電子申請も可能です。

【出産手当金の申請】

従業員の出産後には、出産手当金の申請が必要です。従業員自身が申請することも可能ですが、通常は企業側が行います。出産前と出産後に分けて申請も可能ですが、出産後にまとめて申請するのが一般的です。併せて出産育児一時金の申請方法も伝えておいたほうがよいでしょう。

【被扶養者異動届の提出】

子どもが生まれた場合には、扶養の手続きが必要なため異動届を提出します。出生届提出後5日以内に、異動届とともに続柄のわかる戸籍謄抄本や住民票を添付して提出します。

子どもを扶養に入れる場合には、直近の年末調整時に提出された扶養控除(異動)申告書への追記が必要です。年末調整用の書類が提出済みの場合には、訂正の手続きや、やり直しが必要となるため、早めに修正してもらいましょう。

産休手続きに関する各種テンプレート

産休に入る場合には、従業員に産休申出書を提出してもらうことが必要です。法による義務はありませんが、申出書の提出によって、出産予定日や予定される休業期間が把握可能となります。この情報を基にすることで、人手が不足する部署への異動や、休業期間中の代替人員の雇用が適切に行えるようになります。

初めて従業員から産休の申し出を受けたような場合や、担当部署へ配置されたばかりの場合には、どのような申出書を用意すればよいかわからないことも多いでしょう。そのような場合には、テンプレートの利用が便利です。以下のリンクからテンプレートをダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

参考

産休を理解し従業員が安心して働ける環境へ

産休制度は、従業員が安心して出産や出産後の生活を送るために欠かせません。産休中は給与計算も特殊な扱いが必要となり、正しく制度を理解しなければ、給与の支給ミスにもつながります。当記事を参考に正しい知識を身につけてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

役員退職慰労金とは?計算方法と功労加算・税金面の注意点や支給手続きを解説

取締役や監査役などの役員が退職した場合に、会社は役員退職慰労金を対価として支給することができます。 この役員退職慰労金については、支給する側にもされる側にも様々なメリット・デメリットがあります。また、役員退職慰労金を損金算入することで、節税…

詳しくみる子ども・子育て拠出金とは?会社負担はいくら?計算方法や端数処理を解説

子ども・子育て拠出金と、子育て支援や児童手当の拠出金として充てられる拠出金であり、企業が費用の一部を負担しています。 本記事では、子ども・子育て拠出金の仕組み、会社が負担する拠出金率、計算方法などを解説します。企業の人事労務担当者の方は、拠…

詳しくみる残業60時間超は中小企業も割増率50%に!計算方法や具体例、違法ケースを解説

企業の規模に関係なく、1ヶ月あたりの残業が60時間を超えると、割増賃金率が50%以上に引き上げられています。36協定の特別条項があっても、法的な注意が必要です。 この記事では、残業代の計算方法、違法となるケース、深夜労働や法定休日労働の扱い…

詳しくみる退職所得の源泉徴収票とは?提出不要な場合や必要な手続きを解説

退職所得の源泉徴収票は提出不要な場合もありますが、必要な手続きが求められることもあります。この記事では、退職所得の源泉徴収票の役割や利用方法、提出不要の場合の対応方法を説明します。また、提出範囲や源泉徴収税額が0円の場合の対応方法、確定申告…

詳しくみる福井県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も

福井県は精密機械や繊維産業が盛んで、製造業を中心に多くの企業が活動しています。また、医薬品や観光業も地域経済を支える重要な要素です。こうした多様なビジネス環境では、給与計算の正確性と効率化が求められますが、中小企業にとっては負担が大きくなる…

詳しくみる住民税をクレジットカードで払う方法と4つの注意点

日々、何気なく過ごしていても、私たちは様々な税金を支払いながら生活をしています。その中でも、特に多く人に関わりのあるのが「住民税」。あなたはこの住民税をどのように納めていますか? 最近では銀行振込だけではなく、口座自動引き落としやPay-e…

詳しくみる