- 更新日 : 2025年7月9日

従業員が退職したら何をすべき?社会保険手続きや必要書類の書き方まとめ

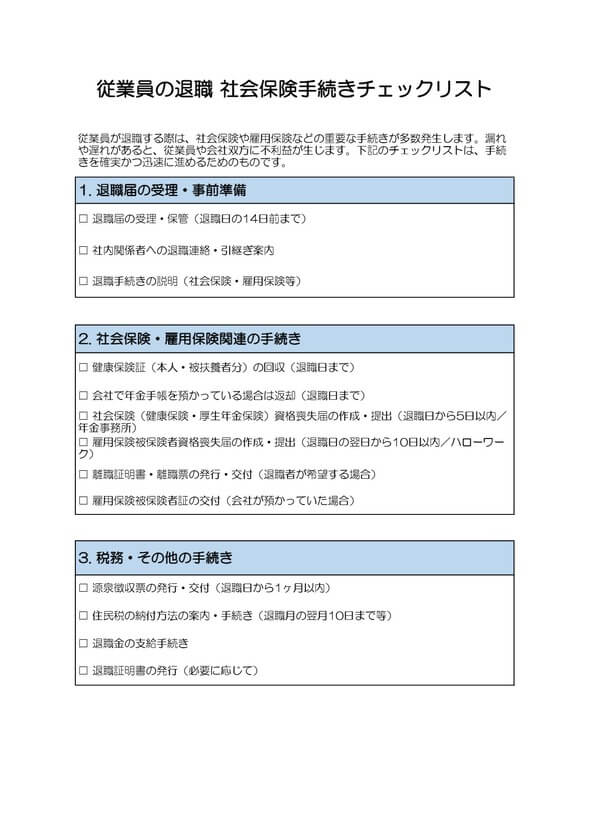

従業員の退職が決まったら、人事がするべき手続きが数多くあります。なかでも健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険は、手続きの期限が決まっているため、迅速に必要書類を提出しなければなりません。

ここでは、いつまでに何をすればいいのか、従業員が退職時に必要となる社会保険手続きについて解説します。

目次

会社が行う退職手続きの流れ

退職手続きの流れは、以下のとおりです。

それぞれの手順について、詳しく確認していきましょう。

1.退職届の受理、受理の通知

従業員から退職届が提出され、会社が受理した場合、速やかにその旨を通知する必要があります。

多くの会社の就業規則では、退職の1ヶ月前までに申し出ることを定めていますが、法的拘束力はありません。

民法第627条により、無期雇用の従業員が退職を申し出た場合、2週間後には雇用契約が終了します。そのため、従業員が2週間後の退職を希望する場合、会社はこれを受け入れなければなりません。

退職受理の通知方法としては、メールや書面が適切です。チャットツールは記録が消失するリスクもあるため、避けた方がよいでしょう

退職理由を確認し、署名を取り付けることで、後のトラブルを防げます。無料テンプレート「退職届 受理通知」を活用し、効率的に手続きを進めましょう。

2.健康保険証や貸与物の回収

健康保険証の回収や各種貸与品の返却について、時期や方法を明確にしましょう。

健康保険証は、退職日の翌日に保険資格が喪失します。ただし、医療機関での使用を考慮し、退職日に回収するか郵送での返却を依頼しましょう。退職者が保険証を紛失して提出できない場合は、「社会保険の資格喪失届」とあわせて「健康保険被保険者証回収不能届」を提出する必要があります。

業務に関するデータや、書類の回収も忘れてはいけません。退職後にデータや書類が利用できないと業務に支障をきたす可能性があります。そのため、退職前にデータの引継ぎを徹底し、知的財産の所在を含めて確認を行いましょう。

名刺、セキュリティカード、社員証などの貸与品は、最終出勤日に回収します。これらの未回収がトラブルの原因となることもあるため、確実な回収を心がけましょう。

3.社会保険の喪失手続き

退職に伴う社会保険関連の手続きは、健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つの対応が必要です。

協会けんぽに加入している企業の場合、健康保険・厚生年金保険・介護保険の喪失手続きを、年金事務所または日本年金機構の事務センターで行えます。

一方、健康保険組合に加入している企業は、厚生年金保険の手続きを年金事務所で行い、健康保険および介護保険は健康保険組合で対応しなければなりません。

介護保険に関し、従業員が65歳となり介護保険の第1号被保険者に移行した際には、給与からの控除が不要となりますが資格喪失手続きは必要ありません。

4.雇用保険の喪失手続き

従業員が退職した場合、速やかに雇用保険の資格喪失手続きを行う必要があります。

この資格喪失手続きでは、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を管轄のハローワークへ提出しなければなりません。

提出期限は、被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)から10日以内、つまり「退職日の翌々日から10日以内」です。

手続きが完了すると、ハローワークから会社に「離職票」が交付されます。この離職票は退職者が失業給付を受ける際に必要となるため、速やかに退職者に交付しましょう。

5.所得税、住民税の手続き

所得税については、源泉徴収票を発行し、退職後1ヶ月以内に退職者へ交付します。

住民税については、特別徴収を行っている場合、原則として退職日の翌月10日までに「給与支払報告に係る給与所得異動届書」を市町村に提出しなければなりません。ただし、提出期限は市区町村によって異なる場合もあるため、事前に確認しましょう。

また、住民税の徴収方法は、退職時期により異なります。1月から4月に退職した場合には、残額について一括徴収です。一方、6月から12月の場合は、一括徴収か普通徴収への切り替えかを選択してもらう必要があります。

6.離職票、源泉徴収票などの発行

従業員が退職した場合、会社は源泉徴収票や離職票などの必要書類を退職者に送付しなければなりません。これらの書類は退職日当日に渡せないため、退職後に郵送などで本人に届ける必要があります。

雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出すると、離職票(離職票-1および離職票-2)が交付されます。これらは失業保険の受給に必要な書類となるため、退職者に確実に渡さなければなりません。

また、退職金が支給された場合は、退職金にかかわる源泉徴収票の交付も必要です。

社会保険の資格喪失手続きが完了すると、健康保険被保険者資格喪失確認通知書が会社に届きますので退職者に交付しましょう。

企業が作成した資格喪失証明書を交付する方法もあります。

退職に伴う社会保険の喪失手続き

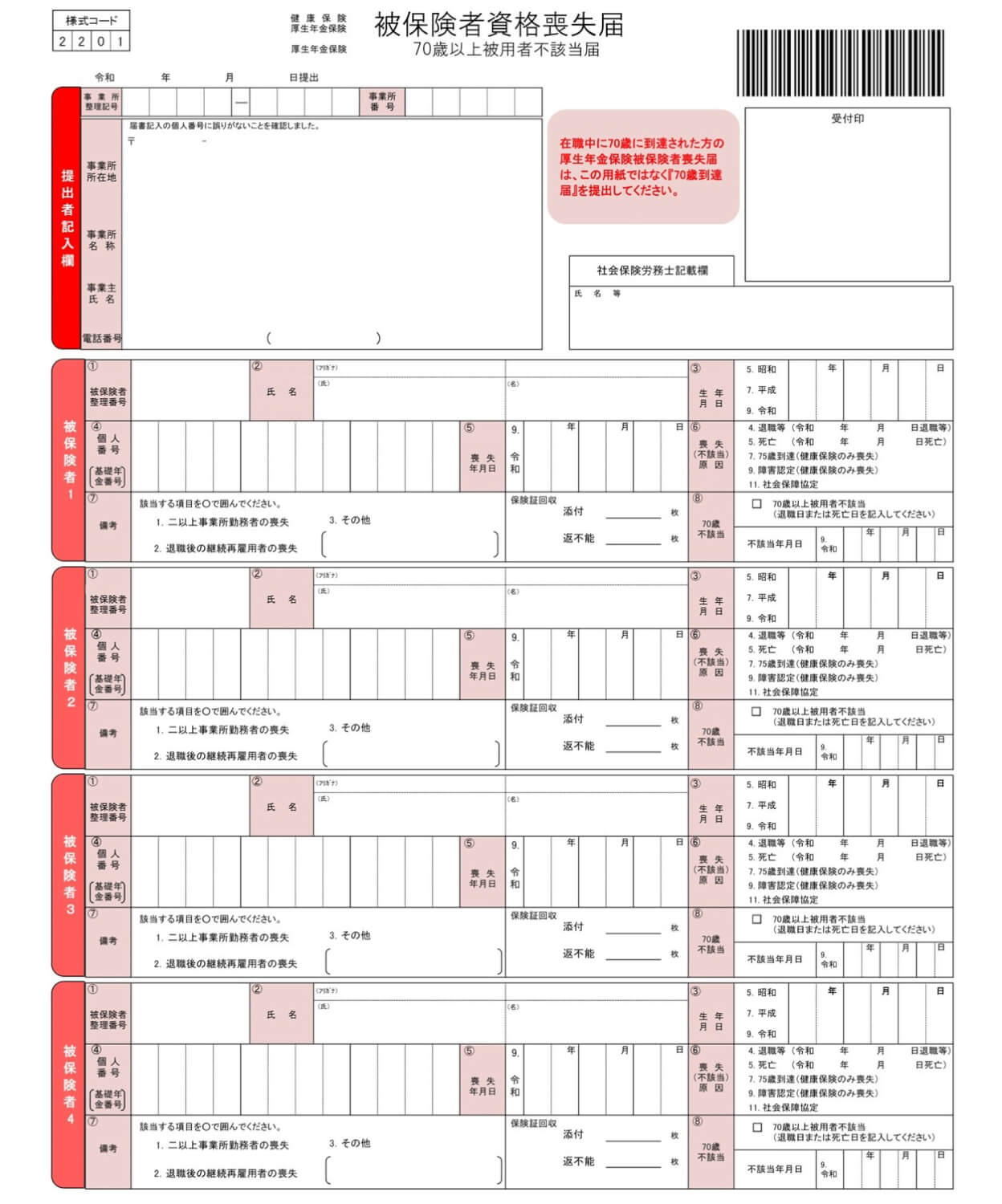

事業主は従業員の退職日の翌日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を事業所管轄の年金事務所へ提出します。

資格喪失日はいつ?

従業員が退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。資格喪失日の属する月の保険料は発生しません。

例えば、9月20日に退職した場合、資格喪失日は9月21日となり、9月分の社会保険料は発生しません。

9月30日に退職した場合には、原則として資格喪失日は10月1日です。10月分の社会保険料は徴収されないものの、9月分までの社会保険料が発生します。

社会保険料は翌月徴収のため、最終給与から8月分および9月分(前払いとして控除される)の社会保険料を差し引く必要があります。

保険料の具体的な徴収については、次項で解説します。

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」の書き方

「被保険者資格喪失届」には、「資格喪失日」を記載する欄があります。この「資格喪失日」は退職日とは異なり、「退職日の翌日」を記載することになっていますので、注意が必要です。

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」のほかに、以下の添付書類が必要です。

健康保険証

健康保険組合または協会けんぽより交付されている健康保険被保険者証(本人および被扶養者分)を添付して返却します。退職後に、既に失効している健康保険被保険者証を使用してしまうと、医療費を後から請求されることがありますので、注意が必要です。

その他、必要に応じた添付書類

また、下記のような特殊な場合は、別途添付書類が必要となります。

1.届出書の受付年月日よりも、60日以上さかのぼる「資格喪失年月日」の場合

2017年6月に厚生労働省で決定された「『行政手続コスト』削減のための基本計画」により、事業主の事務負担軽減を図る目的から、60日以上さかのぼる場合の届出に必要な添付書類が不要となりました。

しかし、年金事務所が実施する事業所調査では以下の書類を確認することとなっているため、退職日がわかる書類は準備して保存しておきましょう。

2.退職後、1日も間をあけず再雇用された60歳以上の場合

この場合は、「被保険者資格喪失届」に以下の書類を添えて提出すると同時に、「被保険者資格取得届」の提出も必要になりますので、忘れずに準備しましょう。

- 就業規則、退職辞令(退職日の確認ができる書類)と雇用契約書(再雇用の確認ができる書類)の3つの書類、または、退職日や再雇用の日がわかる事業主の証明書

なお、健康保険組合の場合、組合により必要書類が異なる場合がありますので、事業所が加入している組合へ別途ご確認ください。

退職月分の社会保険料は発生しないことに注意

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料については、「資格喪失日」を含む月は徴収しないこととなっています。そのため、退職月の社会保険料の控除の取り扱いには注意が必要です。

給与が月末締め当月25日払いの例を使用して、退職月の社会保険料控除について説明します。

- 例1)3月20日退職の場合、資格喪失日は3月21日となり、3月分の保険料は徴収不要です。3月25日に支払う給与では、実務的に前月分の社会保険料を控除するので、前月(2月分)の社会保険料のみ控除します。

- 例2)3月31日退職の場合、資格喪失日は4月1日となり、4月分の社会保険料は徴収されませんが、3月分の社会保険料の徴収が必要です。この場合、4月25日に支払う給与がないため、3月25日に支払う給与では、前月(2月分)と当月(3月分)の2カ月分の社会保険料を控除する必要があります。

退職に伴う雇用保険の資格喪失手続き

事業主は退職日の翌々日から10日以内に「雇用保険被保険者喪失届」と、「雇用保険被保険者離職証明書」(交付を希望しない場合を除く/59歳以上の退職者は本人が希望するしないに関わらず提出が必要)を管轄のハローワークに提出します。

従業員が退職し、基本手当(失業したときに支払われる雇用保険の給付金)を受けようとする場合には、ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みを行わなければなりません。この離職票は、事業主が資格喪失届に添えて提出する離職証明書に基づいて、ハローワークが発行します。

そのため、従業員が退職し、基本手当を受けるためには、必ず企業は「離職証明書」を作成し、ハローワークに提出する必要があります。

「雇用保険被保険者喪失届」の書き方

「雇用保険被保険者喪失届」は従業員が退職したときのほか、死亡等により被保険者でなくなったときや、労働条件の変更等により被保険者資格要件を欠くこととなったとき等に提出する書類です。「離職等年月日」は、従業員が在籍した最後の日(退職日)を記入します。

用紙については、ハローワーク インターネットサービスからダウンロードできます。また、内容をパソコンで入力した後に印刷し、印刷した用紙に個人番号などを手書きで記入する方法も可能です。

引用:雇用保険被保険者資格喪失届|ハローワーク

雇用保険被保険者資格喪失届の記入項目は、下表のとおりです。

| 記入項目 | 記載内容と注意点 |

|---|---|

| 1. 個人番号 |

|

| 2. 被保険者番号 |

|

| 3. 事業所番号 |

|

| 4. 資格取得年月日 |

|

| 5. 離職等年月日 |

|

| 6. 喪失原因 |

1: 離職以外の理由(死亡、出向など) |

| 7. 離職票交付希望 |

|

| 8. 1週間の所定労働時間 |

|

| 9. 補充採用予定の有無 |

|

| 10. 新氏名 |

|

| 14~19. 外国人の場合の記入欄 |

|

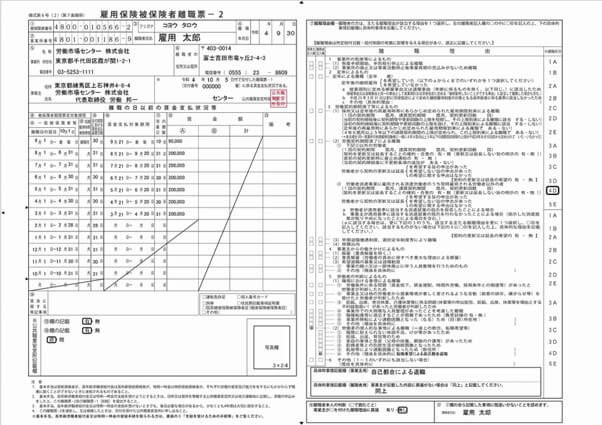

「雇用保険被保険者離職証明書」の書き方

「雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)」には、従業員がハローワークからもらえる基本手当の金額や期間を決めるために必要な、賃金額の情報や退職理由の情報等を記載します。

離職証明書は3枚つづりの複写式となっており、1枚目は事業主控え、2枚目はハローワーク提出用、3枚目は退職者へ交付する「離職票-2」です。

複写式の特性上、用紙をインターネットからダウンロードすることはできません。そのため、ハローワークの窓口で用紙を受け取って記入・提出するか、電子申請(e-Gov)を活用して手続きを行います。

離職証明書と離職票は、発行元と目的が異なるものの記載内容はほぼ共通しているため、「離職票-2」を参考に書き方を解説します。

引用:記入例:雇用保険被保険者離職票-2|ハローワーク インターネットサービス

| 項目番号 | 項目名 | 記入方法・注意点 |

|---|---|---|

| 1 | 被保険者番号 | 雇用保険被保険者証に記載されている番号を記入 |

| 2 | 事業所番号 | 自社の事業所番号を記載 |

| 3 | 離職者氏名 | 退職者のフルネームを記載 |

| 4 | 離職年月日 | 原則として、雇用保険被保険者資格喪失届に記載した離職年月日と一致させる |

| 5 | 事業所・事業主 | 自社情報(事業所名、所在地、電話番号など)を記入 2枚目のハローワーク用には事業主印が必要 |

| 6 | 離職者の住所または居所 | 退職時点での退職者の住所を記入 |

| 7 | 離職理由(上図の右側) | 該当する離職理由を選択肢から選び記載 |

| 8 | 被保険者期間算定対象期間 | 離職日1ヶ月前の翌日から、離職日までに該当する期間を記入(9欄の基礎日数が11日以上となる完全月を12ヶ月分) |

| 9 | 賃金支払基礎日数 | 算定対象期間中に賃金支払の対象となった日数を記載 |

| 10 | 賃金支払対象期間 | 退職日直前の賃金締切日翌日から退職日まで、および1ヶ月ずつさかのぼった期間を記入(11欄の基礎日数が11日以上となる完全月を6ヶ月分記入) |

| 11 | 賃金支払対象期間の基礎日数 | 有給休暇や休業手当を含む、支払対象労働日数を記入 |

| 12 | 賃金額 | 賃金額を記載 |

| 13 | 備考 | 未払い賃金の有無など、必要に応じて補足情報を記入 |

| 14 | 賃金に関する特記事項 | 3ヶ月以内の期間ごとに支払われた賃金について、支給日・名称・金額を記載 |

この証明書の内容によって、従業員がハローワークからもらえる基本手当の金額や期間が変わってきますので、正確に記入する必要があります。

また、退職理由については、事業主と退職者の間でしっかりと認識を同じにしておくようにしましょう。

退職に伴う所得税、住民税の手続き

退職に伴い、所得税と住民税の手続きが必要です。所得税は源泉徴収票の発行と、場合により税務署への提出、退職所得に関する手続きを行います。住民税は、転職の有無や退職時期により、特別徴収の継続か普通徴収への切り替えまたは一括徴収の手続きが必要です。

所得税の手続き

所得税の手続きは、給与所得と退職所得で異なります。給与所得は源泉徴収票を、退職所得は退職所得の源泉徴収票を作成・交付します。それぞれ提出先や期限、必要書類が異なるため注意しましょう。

給与所得について

給与所得の源泉徴収票には、その年に支払った給与や賞与、社会保険料、源泉徴収税額などの情報を記載し退職後1ヶ月以内に退職者に交付しなければなりません。

退職者が再就職する場合は、新しい勤務先での年末調整で使用され、再就職しない場合には確定申告時に必要です。

また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している退職者で年内の給与総額が250万円を超える場合は、源泉徴収票を翌年1月31日までに税務署へ提出しなければなりません。

退職所得を支給した場合

退職手当を支給する場合には、「退職所得の源泉徴収票」を作成し、退職後1ヶ月以内に退職者へ交付します。法人役員の場合には、退職所得の源泉徴収票を税務署に提出しなければなりません。

また、退職手当を支払う際には、退職者に「退職所得の受給に関する申告書」を事前に記入してもらう必要があります。この申告書が提出されない場合、退職手当全額に対し20.42%の税率で源泉徴収を行わなければなりません。

なお、税務署長から特別な指示がない限り申告書を税務署に提出する必要はありませんが、受領した申告書の保管は義務付けられています。

住民税の手続き

転職先が決まっている場合、特別徴収は新しい就業先が引継ぎます。転職先が決まっていない場合、退職時期に応じて手続きが異なるため注意しましょう。

退職後は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を退職時の居住地の市町村に提出します。退職年の1月1日から退職時までの間に転居している場合は、転居前と転居後の両方の市町村に届出が必要です。

1月から5月に退職する場合、未納分の住民税を最終給与から一括徴収するため、徴収額を確認し、事前に退職者に説明しましょう。

まとめると、下表のとおりになります。

| 退職後の転職先 | 退職後の住民税の取り扱い | 必要な手続き |

|---|---|---|

| 転職先が決まっている | 特別徴収の継続 |

|

| 転職先が決まっていない (退職時期に応じて、普通徴収または一括徴収が必要) | 退職時期: 1~4月 |

|

| 退職時期:5月 |

| |

| 退職時期: 6~12月 |

|

従業員の退職に伴う社会保険のよくある質問

従業員の退職に伴う社会保険の手続きは遅れないように行いましょう。社会保険の手続きを行う際に、どのような注意点があるのかをみていきます。

退職の手続きに期限はある?

社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)は、退職の翌日から5日以内に資格喪失の届出を提出しなければなりません。また、雇用保険は退職の翌々日から10日以内です。提出期限が土日や祝日に該当する場合は、その翌日が提出日となります。

とくに社会保険の資格喪失手続きは、期限が近いので迅速に行う必要があります。退職など、事前に退職日が確定している場合には、早めに必要書類を揃えるようにしましょう。

退職の手続きが遅れてしまった場合は?

資格喪失の手続きが遅れると、本来は脱退していたはずの期間も保険料が徴収されるといったケースが発生します。また、健康保険被保険者証が本来は使用できないにも関わらず誤って保険給付を受けると、医療費が後から請求されるなど、その後の手続きが複雑になり、トラブルの原因にもなりかねません。事後に保険料の精算や調整が発生することがあるため、期日までに届出を行いましょう。

万が一、資格喪失日から60日以上過ぎて届出を提出する場合は、年金事務所の事業所調査で賃金台帳や出勤簿などの確認を求められることがあるので注意が必要です。

従業員が行う退職に関する手続き

以下では、円満退職のための社内手続き、退職後の必要書類、失業期間中の公的手続きについて解説します。

退職するまでの手続き

退職の意思は、まず1~3ヶ月前に直属の上司へ伝えるのが一般的です。民法では、退職希望日の2週間前までに伝えれば問題ないとされていますが、就業規則で別途定めがある場合は、その規定に従いましょう。

急な退職は、業務の引継ぎや後任者の手配に影響を及ぼす可能性が高く、結果的に周囲に負担をかけてしまうおそれがあります。

その後、退職届を提出し、社内業務の引継ぎを行います。引継ぎには時間がかかる場合もあるため、必要な資料は事前に整理しておくとよいでしょう。あわせて、取引先に退職のあいさつと担当者変更の案内を行うことも大切です。

最終出社日には、社員証や健康保険証などの会社から貸与された備品を返却しましょう。これらの手続きが円滑に進むことで、円満な退職につながります。

退職後の手続き

退職時には、下記の書類を返却してもらう必要があります。

| 書類名 | 必要な場面 | 注意点 |

|---|---|---|

| 雇用保険被保険者証 | 失業や転職時に雇用保険の手続きを行う場合 | 会社に預けていた場合は、必ず返却してもらう |

| 源泉徴収票 | 新しい職場での年末調整や確定申告時 | 退職後に受け取り、新しい職場に提出が必要 |

| 離職票 | 失業給付を受ける際 | 転職先が決まっている場合は不要なケースもある |

| 年金手帳 / 基礎年金番号通知書 | 年金手帳や基礎年金番号を確認・利用する場合 | 会社に預けていた場合は、必ず返却してもらう |

これらの書類は、今後の手続きに必要となるため、退職時に必ず受け取るようにしましょう。

退職後にすぐに就職しない場合

退職後、再就職まで間が空く場合は、以下の公的手続きが必要です。

| 手続き項目 | 内容 | 手続き先・期限 |

|---|---|---|

| 雇用保険の給付 | 離職票を持参し、失業保険手当を受給するための手続きを行う | 居住地を管轄するハローワーク |

| 健康保険の変更 (右のいずれかを選択して手続きを行う必要がある) | 任意継続 | 退職日の翌日から20日以内に、加入していた健康保険組合に申請 |

| 国民健康保険への加入 | 退職日から14日以内に居住市区町村役場で手続き | |

| 家族の保険の被扶養者になる | 被保険者である家族の会社を通じての手続き | |

| 年金の変更 (年金保険料を全額自己負担となるため、右のいずれかを選択して手続きを行う必要がある) | 国民年金第1号被保険者 | 退職日の翌日から14日以内に居住地の市区町村役場や年金事務所で手続き |

| 配偶者の扶養(第3号被保険者)に入る | 配偶者の会社を経由して年金事務所で手続き | |

| 住民税の支払い (退職月により支払い方法が異なる) | 退職月が6~12月の場合:退職後は自分で支払う | |

| 退職月が1~5月の場合:退職月の給与から一括天引きされる | ||

退職届 受理通知のテンプレート(無料)

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

従業員の退職時の手続きは計画的に行う

従業員の退職に際して、社会保険上必要な手続きは、抜け漏れのないよう計画的に行う必要があります。とくに、届出の期日が決まっている社会保険と雇用保険はミスが起こりやすい業務です。全体の流れを把握し、退職の連絡があったらすぐに必要書類を確認してスムーズに対応しましょう。

よくある質問

退職した場合に、手続きの必要な社会保険はなんですか?

従業員が退職した場合、健康保険(介護保険)・厚生年金保険の資格喪失届を提出します。協会けんぽに加入していれば年金事務所に、健康保険組合に加入していれば、年金事務所と健康保険組合で手続きを行います。詳しくはこちらをご覧ください。

退職した際に、社会保険手続きが遅れてしまった場合、どうすればよいですか?

社会保険の資格喪失手続きは退職の翌日から5日以内が期限です。気づいた時点で速やかに提出しましょう。月をまたいだ場合、保険料が徴収されることがありますが、届出が処理されたのち、超過分が調整されます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

押さえておくべき社会保険(健康保険)と国民健康保険の違い

自分で起業するという計画を立てたときには、不安もあるでしょうが、ワクワク感も大きいですよね。今は勤めていらっしゃる会社の健康保険に加入されているものと思いますが、退職後の健康保険をどうするか考えていますか? 退職後一定期間は、現在の勤め先の…

詳しくみる厚生年金の保険料は一括払い・前納ができる?

厚生年金保険料は毎月支払う必要があり、数ヵ月分をまとめて支払う一括納付は認められていません。厚生年金の一括適用とは、社会保険の被保険者資格に関する各種手続きや保険料納付などを本社でまとめて行うことです。国民年金保険料は前納制度があり、定めら…

詳しくみる標準報酬月額とは?決め方や計算方法、間違えた場合をわかりやすく解説!

毎月の給料から、標準報酬月額をもとにした社会保険料が控除されています。この標準報酬月額は、1年に1度の定時決定や、報酬額が大きく変わった場合に行われる随時改定などで決定されます。ここでは、標準報酬月額の算出方法、決定ならびに改定のタイミング…

詳しくみる傷病手当金は有給休暇を取った日にも支払われる?

仕事外のケガや病気が理由で会社を休む場合、傷病手当金を申請できます。原則として有給をとった場合、この傷病手当金は支払われません。ただし、受給までの待機期間に有給を利用するなど、いくつかの適したケースがあります。ここでは傷病手当金と有給のどっ…

詳しくみる副業すると社会保険料が増える?社会保険加入時に注意すべきポイントを解説!

働き方改革が推進され、多様な働き方の一つとして副業・兼業のダブルワークを認める企業が増えています。「自身の能力を一つの企業にとらわれず幅広く発揮したい」という想いから前向きに検討している方もいるのではないでしょうか。 今回は、副業・兼業に関…

詳しくみる厚生年金保険料の計算方法 – 賞与も計算の対象?

厚生年金は大切な社会保険であり、企業などに勤めている方が加入しています。将来の年金のために厚生年金保険料の支払いが求められ、標準報酬月額や標準賞与額に保険料率を掛け合わせて算出されます。毎月の給与からだけでなく、賞与からも厚生年金保険料の支…

詳しくみる