- 更新日 : 2025年3月18日

試用期間について雇用契約書に記載するべき?記載例や書くべき情報も紹介

試用期間に関する情報は、雇用契約書に記載するべきです。

ただ「どのような情報を記載するの?」「雇用契約書の記載例を参考にしたい」などと思っている人もいるでしょう。そこで本記事では、雇用契約書に記載するべき試用期間の項目や記載例などを解説します。

目次

試用期間について雇用契約書に記載するべき?

試用期間に関する情報を雇用契約書に記載しなければならないという法律はありません。ですが、試用期間について明記した方がトラブルを未然に防げます。入社時にも試用期間について説明すると、なお良いでしょう。

もし、就業規則に試用期間の情報が記載されている場合は、雇用契約書に記載しなくても問題ありません。ただ、就業規則の内容をきちんと従業員に周知する必要があります。就業規則が周知されていない状態だと、就業規則で定めた規則が無効になる可能性があるためです。

なお、労働条件通知書に関しても試用期間について明記する必要はありませんが、雇用契約書と併せて記載するのがおすすめです。厚生労働省が交付している労働条件通知書のモデルにも、試用期間の項目が記載されています。

雇用契約書に書くべき試用期間の情報と記載例

雇用契約書に書いた方がいい試用期間の情報は以下の4つです。

- 試用期間の長さ

- 試用期間中の賃金

- 本採用の条件

- 延長の有無

試用期間の長さ・本採用の条件・延長の有無は、「雇用期間」の欄に記載しましょう。試用期間中の賃金は、「賃金」の欄に記載するのが一般的です。

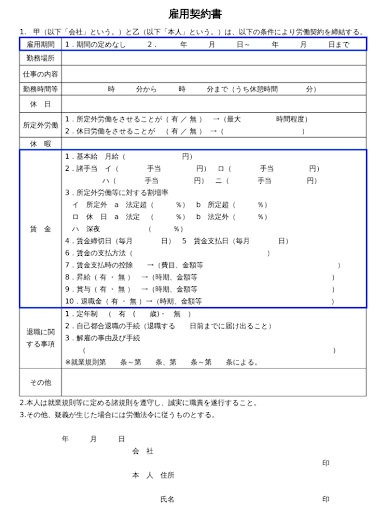

マネーフォワードが作成した雇用契約書のテンプレートの場合、「雇用期間」と「賃金」の欄は以下の箇所です。

「雇用期間」の欄がやや狭めですが、Word形式であるため自由に調整できます。試用期間中の賃金は、「基本給」の行に併記すると良いでしょう。

4つの項目について記載するべき具体的な内容やそれぞれの記載例は、以下より詳しく解説します。

試用期間の長さ

試用期間の長さについて上限は定められていませんが、3ヶ月~6ヶ月が一般的です。長くても1年を上限に設定している会社がほとんどです。業務内容や採用した従業員のスキル・経歴などを考慮して、試用期間の長さを決定しましょう。

もし、試用期間中に最低賃金の減額の特例制度を利用するなら、6ヶ月が上限です。特例制度については、下の「試用期間中の賃金」の見出しで解説します。

【試用期間の長さの記載例】 令和◯年◯月◯日から令和◯年◯月◯日までの6ヶ月を試用期間とする。 |

単に「入社日から6ヶ月間」と記載するのではなく、具体的な日付を記載するのが良いでしょう。入社日と併せて試用期間の満了日も明記した方が、会社側と従業員に認識の違いを防止できます。

試用期間中の賃金

試用期間中の賃金を本採用後の賃金と同額にするか、試用期間中は低く設定するかは会社の自由です。また、最低賃金の減額の特例制度を利用して、最低賃金よりも低い額を設定できます。

最低賃金の減額の特例制度とは、事業主が都道府県労働局長の許可をもらうことで、特定の従業員の賃金を最低賃金よりも低く設定できる制度です。許可が下りた場合、最大で20%まで減額できます。20%という数値は最低賃金法によって定められているため、20%以上の減額はできません。

たとえば、東京都の最低賃金は1,163円です。(2025年3月時点)よって、減額できる金額は上限20%に当たる232円となり、減額後の賃金は931円という計算になります。

また、最低賃金の減額の特例制度を利用する場合、従業員ごとに個別に申請する必要があります。1度申請したら2人目以降も適用できるわけではないため、注意してください。

【試用期間中の賃金の記載例】 基本給 月給(◯◯円)ただし、試用期間中の基本給は月給◯◯円とする。 |

上記のように、基本給の欄に併記すると従業員も分かりやすいでしょう。

参考:最低賃金の減額の特例許可制度|滋賀労働局、最低賃金法 | e-Gov 法令検索

本採用の条件

本採用を決定する条件には、勤務態度・業務への適性・健康状態・成績などがあります。

会社の方針や業務内容によって、何を重視するかが変わると考えられます。必ず記載しなければならない条件は無いため、特に重視したい要素を記載しましょう。

【本採用の条件の記載例】 試用期間中の勤務態度、健康状態、成績等を評価して、社員として相応しくないと判断したときは、本採用しない場合がある。 |

本採用の条件を明記したうえで「社員として本採用しないことがある」という旨もしっかり記載してください。

延長の有無

試用期間を延長する可能性がある場合は、延長の判断基準や延長する期間も記載しましょう。ただし、最低賃金の減額の特例制度を利用し試用期間を6ヶ月に設定している場合は、延長できません。

試用期間を延長する際は、合理的な理由や事情があることが望ましいとされています。病気やケガで出勤日が減ったり、選考時に申告されたスキルや能力が不足していたりする場合は、延長に値すると本人にも思ってもらえるでしょう。

また、延長する長さも常識的な範囲で設定してください。試用期間が長くても1年であることを踏まえると、延長した期間も含めて1年に収まるように設定するべきです。

【延長の有無の記載例】 試用期間中の健康状態、能力によっては、試用期間を最大3ヶ月延長する場合がある。 |

具体的な延長の判断基準を記載する必要はありませんが、最大で何ヶ月延長する可能性があるのか明記しましょう。試用期間の長さの記載例と同様に「試用期間を最大で令和◯年◯月◯日まで延長する場合がある。」と日付も書くとより分かりやすい契約書になります。

試用期間について雇用契約書に書かないとどうなる?

雇用契約書に試用期間の情報を書かなかった場合、採用した従業員とトラブルに発展する可能性があります。

また、雇用契約書だけでなく就業規則にも明記していないと、試用期間そのものが無効になることも考えられます。入社日初日から本採用と同等に扱い、賃金も本採用後と同額を支給する必要が生じるでしょう。就業規則には記載したが従業員に周知していない場合、試用期間だけでなく他の規定も無効となることがあります。

雇用契約書に明記し、面接時や入社時などに試用期間の説明を丁寧にすると認識の食い違いを防げます。本人にも納得してもらったうえで、入社を決めてもらいましょう。

試用期間について雇用契約書に書かなかった場合に想定される3つのトラブル

試用期間について雇用契約書に書かなかった場合に想定されるトラブルを3つ紹介します。

1. 試用期間後に本採用されると認識してもらえない

雇用契約書に試用期間に関する事項を記載しないと、採用した従業員が試用期間があると認識していなかった、という事態が起こり得ます。認識しないまま勤務を始めた場合、従業員が気付いた時点で試用期間中の待遇や本採用の条件などを質問されるでしょう。事後説明でも納得してもらえるかもしれませんが、会社への不信感を持たれる可能性があります。

また、試用期間中であることに従業員が気付かないまま本採用を見送ると、訴訟に発展することも考えられます。

なお、試用期間中でも雇用契約を締結したことに変わりはありませんが、試用期間開始から14日以内であれば、解雇予告は不要です。しかし、試用期間中であっても14日を超えて勤務している場合は、少なくとも解雇の30日前までに予告してください。予告しない場合は解雇予告手当を支給する必要があります。解雇予告や予告手当の支給は、労働基準法によって会社に義務付けられているためです。

2. 試用期間中の賃金に対して齟齬が生じる

試用期間中の賃金を募集要項に記載した賃金よりも低く設定した場合、従業員に納得してもらえない可能性があります。なぜ低く設定されているのか、説明を求められることもあるでしょう。

試用期間自体を短くするか、試用期間中の賃金を上げるか相談されることも考えられます。雇用契約書に試用期間中の賃金を明記していても相談される場合があるため、相談された際の対処法も事前に用意しておきましょう。

採用した従業員の能力やスキルが非常に好ましい場合、最初よりも短期間で試用期間を終了させる会社もあります。早めに本採用しても問題ないと判断できるときの待遇や対応方法も併せて考えるのがおすすめです。

3. 試用期間の延長を承諾してもらえない

試用期間の延長の有無について明記しなかった場合、延長したいと提案しても本人に承諾してもらえない可能性があります。試用期間の延長に納得できず、そのまま自主退職してしまう人もいるでしょう。

承諾してもらえるかどうかに関わらず、本人に納得してもらうことが望ましいため、丁寧に説明する場を設けるのも一つの手です。延長を連絡する際は、以下の内容にも言及しましょう。

- 上司や人事部の担当者などが、本人のどのような点が気になっているのか

- 延長する期間と延長後の試用期間の満了日

- 延長する期間の賃金

試用期間について本人とのトラブルを避けるためにも雇用契約書に明記するべきです。明記しない場合はトラブルが起こりうることを理解し、トラブルが起こった際の対処法も考えておいてください。

アルバイトやパートに試用期間を設ける場合も雇用契約書に記載するべき?

アルバイトやパートに対して試用期間を設ける場合も、雇用契約書に記載するべきです。きちんと明記した方が、会社と本人の間で齟齬が生まれにくくなります。

雇用契約書は法的に義務付けられた書類ではないため、アルバイトやパートに対しては雇用契約書を作成しない会社もあるかもしれません。雇用契約書を作成しない場合は、労働条件通知書に必ず明記したうえで、口頭でもしっかり説明しましょう。

また、アルバイトやパートの試用期間は、一般的に1ヶ月~3ヶ月です。正社員とは別に、試用期間中の賃金やアルバイト・パートとして本採用する条件も決めておきましょう。

試用期間に関する情報は雇用契約書に明記しよう

試用期間は、従業員の適性を見極めるための重要な期間です。試用期間を経て本採用となることを本人に認識してもらうためにも、試用期間に関する情報を雇用契約書に明記するべきです。

記載が無いと認識の違いが生まれたり、会社に不信感を持たれたりする可能性があります。双方が納得したうえで採用を決定し、会社に貢献してもらいましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

中途採用とは?新卒採用やキャリア採用との違い – メリット・デメリットも解説

中途採用とは、会社が以前に就業経験のある人を採用することをいいます。今回は、中途採用とは何か、また、その目的は何か、中途採用と新卒採用やキャリア採用などとの違いについて解説します。 また、中途採用におけるメリット・デメリット、中途採用を成功…

詳しくみる【円満退職】パートで契約更新しないで退職するための3つの伝え方

パートの契約を更新しないで退職する際、伝え方によっては円満退職が難しくなることがあるでしょう。 また職場や企業も、パート従業員の契約更新をやめる際、契約状況によっては正当な理由が必要な場合があります。 パート従業員と職場・企業それぞれの立場…

詳しくみるレイオフとは?意味やリストラとの違い、メリットについて解説

レイオフは一時的解雇を指します。企業業績悪化時に、再雇用を前提に実施されます。海外、とくに北米などでは珍しくありませんが、雇用が強固に守られる日本では行われません。会社都合で行われるためメリットも企業側にのみもたらされるイメージがありますが…

詳しくみる人事異動の内示とは?意味や辞令との違い、秘密の理由を解説

4月や10月は人事異動のシーズンであり、多くの人が新たな部署へ配属されます。人事異動は、いきなり行われるのではなく、内示の後であることが通常でしょう。 当記事では、人事異動の内示について解説を行います。「内示を口外してはいけないのか」、「内…

詳しくみるリワークとは?支援プログラムの内容や効果を解説

リワークとは、「return to work」の略称で、精神的な不調で休職している労働者に対する職場復帰を目的とした支援プログラムです。医療機関主体や職場主体など場所によって内容に違いがあります。ここでは、支援内容やリワークを受けるメリット…

詳しくみるGRIT(グリット)とは?やり抜く力を身に着けるための方法を紹介!

GRIT(グリット)とは、「やり抜く力」と定義されます。社会的な成功は、才能や環境だけで決定されるものではありません。グリットと呼ばれる心理的特性は、アメリカで社会的成功者に共通する因子として発表され注目されました。 グリットは後天的に身に…

詳しくみる