- 更新日 : 2025年3月24日

アルバイトでも産休・育休は取得可能!正しい申請方法や給料・扶養について

アルバイトでも産休・育休の取得は可能です。

しかし、取得の際には制度の概要を理解し、申請に関する注意点などを知っておく必要があります。

また、育休については、取得に際しての条件があり誰でも取得可能なわけではありません。

本記事では、アルバイトが産休・育休を取るための流れや各種注意点、手当や補助金の申請方法などを解説します。

目次

アルバイトでも産休・育休は取得可能

産休は、妊娠・出産した女性の心身を保護することを目的にしています。

産前産後休業の「出産」とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産を指し、正常出産、早産、流産、死産などは問いません。

雇用形態や役職に関わりなく全ての女性が対象となるため、当然パートタイマーやアルバイトといった方々も含まれます。

労働基準法第65条では、産前休業は従業員から請求があった場合に、産後休業は当然的に「就業させてはならない」と定めており、例外的な規定や条件はありません。

また、男女雇用機会均等法により、雇用主は従業員の妊娠・出産を理由に解雇したり、不利益な扱いをすることは禁止されています。

産前休業

産前休業は、出産予定日の6週間前から従業員の請求によって取得でき、実際の出産日まで休むことができます。

出産日によって産前休業の期間は変動し、出産日も産前休暇に含まれます。(※自然出産予定日が前提なので人工妊娠中絶には産前休業はありません)

そして双子や三つ子など多胎妊娠の場合は、身体への負担がより重くなるため産前休業期間が14週間に延びます。

また、産前休業はあくまでも本人の希望に応じて取得できる休業であり、必ずしも取得しなければならないわけではありません。

一方で、産後休業は法律により取得が義務付けられています。

産後休業

産後休業の期間は、出産日から8週間となり、法律により付与されます。

産後6週間を経過した女性が請求したときは、医師が支障ないと認めた業務であれば従事可能です。

産休は扶養内のアルバイトでも取得できる

扶養内で働くアルバイト・パートの方も、産休を取得できます。

ただし、出産手当金の支給対象となるのは労働者本人がアルバイト先で社会保険に加入している場合に限られるため、注意しましょう。

また、給付金は非課税になるため、扶養には影響しません。

勤続年数1年未満のアルバイトの産休・育休の取得条件

続いて、勤続年数1年未満のアルバイトが産休・育休を取得する条件を紹介していきます。

勤続年数1年未満でも産休取得は可能

企業に雇用されている女性労働者なら、勤続年数1年未満であっても産休を取得できます。

産休の取得に勤続期間は関係ないため、たとえば入社後1週間で産休に入ることも制度上は可能です。

ただし、入社後あまりにもすぐに産休に入ってしまうと「急に休むなんて周りのことを考えていないのでは?」と周囲から思われたり、復帰後職場へ馴染みづらくなることもあります。

やむを得ない場合もありますが、産休に入る前は上司へ早めに事情を伝え、業務の引き継ぎや復帰後の働き方について相談しておきましょう。

育休は勤続年数1年未満で取得できない場合もある

育休には「子が1歳6ヶ月までに雇用契約が終了することが明らかでないこと」 という取得条件があり、勤続年数1年未満だと取得できない場合があります。

たとえば、子どもが1歳6ヶ月になる前に雇用契約が満了し、その後の更新予定がない場合は、育休を取得することはできません。

そのため、育休を希望する場合は、自身の雇用契約の期間や契約更新の可否を事前に確認しておくことが重要です。

また、以前は「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上」という取得条件がありましたが、令和4年4月の育児・介護休業法の改正により、条件は撤廃されました。

勤続年数1年未満で取得できないケースはほかにもあるため、後の章で改めて解説します。

産休の申請方法

妊娠がわかったら、まずは会社に一報を入れ、以下のことを伝えます。

- 出産予定日

- 産前休業の開始日

- 休業までの働き方:労働基準法第65条第3項により、妊娠中の女性は軽易な業務への転換を請求可能

- 復帰の意思・復帰予定日:産後6週間を経過した女性は医師が支障ないと認めた業務につくことを請求可能

- 育児休業の取得

- 休業時の連絡先

産休、出産などに関する公的な手続きは会社が行っていきます。

多くの場合は会社から「産前産後休業取得申請書」の提出を求められるため、記入を行いましょう。

妊娠を証明するため母子手帳を用意しておくと、申請の手続きがスムーズです。

また、出産後は会社へ速やかに報告するようにしましょう。

アルバイトの育休の取得方法と条件

育休は子どもが1歳6ヶ月になるまで取得可能(延長可能な場合は2歳になるまで)です。

取得の条件としては、その間に雇用が継続されることです。

また、労使協定を締結している場合に限り、雇用主は下記の条件に当てはまる労働者を育休取得の対象外にできます。

- 継続雇用期間が1年未満の従業員

- 育休の申請日から起算して1年以内に雇用関係が終了する

- 1週間の所定労働日数が2日以下

育休を取得できると思っていたのに万が一取れなかった場合、育児計画に大きな影響が出るため、取得可能かどうか事前にしっかり確認しておきましょう。

また、育休の申請は、休業開始予定日の1ヶ月前までに行わなければならないため、なるべく早めに申請を済ませておくと安心です。

産休中はアルバイトに給料はいくら支払われる?

産休や育休中は有給休暇と違い、企業から給料が支払われることはありません。

ただし、全ての企業が無給というわけではなく、一部の企業では独自の制度で産休や育休中にも給与の一部を支給する場合もあります。

アルバイトが産休・育休を取得する際の手当や給付金

出産には多額の費用がかかります。

多額の出費や賃金の無支給・減額があった場合でも安心して出産・育児ができるよう、さまざまな支援制度があります。

【出産・産休】出産育児一時金

出産育児一時金は、公的医療保険制度の被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したときに、出産費用として支給されます。

早産、流産、人工妊娠中絶、死産でも支給されます。

被扶養者の場合は家族出産育児一時金といいますが、内容は同じです。

医療機関が一時金を直接受け取ることによって、出産費用に充てることもできます。

2023年4月1日以降の支給額は50万円です。

妊娠週数が22週未満の場合、産科医療補償制度の対象外の出産である場合の支給額は48.8万円です。

【出産・産休】出産手当金

出産手当金は、被保険者が出産のため休業し給与の支払いがなかった場合に、生活保障を目的として支給されます。

支給期間は、出産の日(予定日後の出産のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲内です。

出産日は出産の日以前の期間に含まれます。

ただし、下記の場合は支給の対象外になるため注意しましょう。

- 勤め先の健康保険に加入していない

- 配偶者の健康保険の扶養に入っている

また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

出産手当金の支給額

出産手当金の1日あたりの支給額は、「支給開始日以前である12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3」になります。

一見わかりにくいかもしれませんが、たとえば過去12ヶ月の標準報酬月額の平均が300,000円だった場合、下記のようになります。

▼支給額の計算例

計算式:300000÷30×2/3=¥6666.67

1日あたりの支給額:¥6,667(端数切り上げ)

また、勤務期間が12ヶ月未満である場合は別の計算方法を用います。

詳しくは関連記事を参考にしてみてください。

【育休】育児休業給付金(育休手当)

育児休業給付には、出生時育児休業給付金と育児休業給付金があり、いずれも雇用保険の被保険者が対象です。

出生時育児休業給付金は、産後パパ育休を取得した場合に支給されます。

育児休業給付金は、1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合で、みなし保険者期間が一定の要件を満たすときに支給されます。

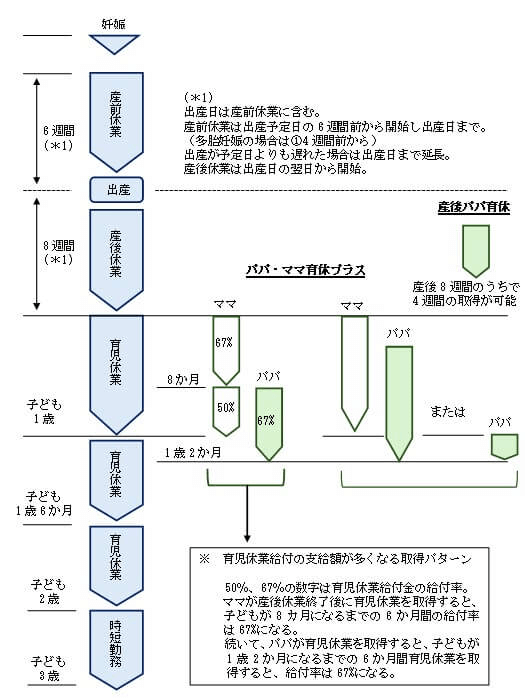

育休期間の延長・再延長やパパ・ママ育休プラスの取得がある場合は、それに応じた期間が対象となります。

アルバイトやパートタイマーなどの有期雇用労働者については、労働契約期間が、子どもが1歳6ヶ月(再延長した場合は2歳)になる日までの間に満了する場合は対象外です。

支給額については、育児休業を開始してから180日目までは休業開始前の賃金の67%。それ以降は50%が支給されます。

【病気やケガ】傷病手当金

傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガによる療養のために仕事をできず(労務不能)、3日間以上継続して休業することとなった場合に、所得補償のために支給されます。

支給されるのは休業開始後4日目からで、はじめの3日間(待期期間)は支給されません。

「療養」には入院だけでなく、自宅療養や病後の静養なども含まれます。

また、「労務不能」は本人が自分の業務に耐えられる状態かどうかをみて判定します。

そして傷病手当金と出産手当金の両方が受給可能な場合は、出産手当金が優先されます。

出産手当金の受給額が傷病手当金より少ない場合は、傷病手当金の申請をすれば出産手当金との差額を受け取ることも可能です。

【自治体】出産・子育て応援交付金

出産・子育て応援交付金は、2023年に導入された支援制度です。

出産・子育て応援交付金は妊娠中から出産後にかけての「伴走型相談支援」と「出産・子育て応援ギフト」の、2つで構成されています。

「伴走型相談支援」では、妊娠届出時や出産後に保健師や助産師との対面での面談を通じて、安心して子育てができるように情報提供を受けられます。

一方、「出産・子育て応援ギフト」は、妊娠届出時の面談実施後に5万円、出生届の提出~家庭訪問までの間の面談実施後に5万円の、合計10万円が支給されます。

支給の方法や内容は自治体によってさまざまで、現金であったり、出産・育児関連商品や産後ケアサービスに利用できる商品券(クーポン)であったりします。

また、制度の名前や支給時期も自治体によって異なる場合があるため、詳細はお住まいの市区町村の公式サイトや窓口で確認してみてください。

産休・育休中は社会保険料が免除される

手当や給付金とは別に、産休・育休中は健康保険料や厚生年金保険料の支払いが免除されます。

- 産休:産前産後休業の開始月から、終了日の翌日が属する月の前月まで

- 育休:育児休業の開始月から、終了日の翌日が属する月の前月まで

また、これらの社会保険料の免除期間があっても、将来的な年金の受給額には影響しません。

免除の手続きは、会社が必要書類を年金事務所へ提出し行ってくれます。

アルバイトが産休・育休が取れない場合の対策

これまで説明したように、アルバイトとして働いている方でも産休を取得する権利が法律で保障されています。

しかし、職場によっては産休や育休の取得を拒まれる場合もあるかもしれません。

どうしても会社が産休・育休の取得を認めてくれない場合は、最寄りの労働基準監督署へ相談することも検討しましょう。

また、産休・育休取得のコツとして、引き継ぎ事項をある程度整理して早めに話をしておくと、取得の際に理解を得られやすくなります。

万が一「取得できるのが当たり前」という態度を取っていたりすると、復帰後も職場に居づらくなってしまいます。

トラブルを回避するためにも、職場への配慮を忘れないようにしましょう。

産休・育休取得の流れ

産前・産後休業と育児休業の流れは次の図のとおりです。

アルバイトの産休に関して会社がすべきこと

ここまでアルバイト側の産休・育休の取得手続きを解説してきましたが、ここからは会社が対応すべきことを解説していきます。

産休に関する休業の内容や賃金については、就業規則に記載する必要があります。

そのほかにも会社は、妊娠・出産・育児に関するハラスメントの防止策を講じたり、産休取得者に関する手続きを行ったりする必要があります。

就業規則に明記しているか

産休について就業規則に記載すべき内容は次のとおりです。

- 6週間以内に出産予定の女性は請求により産前休業を取れること

- 出産後8週間は産後休業が付与されること

- 産後6週間を経過した女性は請求により医師から支障がないと認めた業務に就けること

- 産休中の賃金の支払の有無

- 産休中に通常と異なる賃金を支払う場合の計算方法・支払方法、賃金の締切りおよび支払時期

それぞれ記載を忘れないようにしましょう。

給付金などの手続き

産休に伴い会社が行う手続きは次のとおりです。

| 手続き | 内容 |

|---|---|

| ①住民税の納税方法の切替え | 産休・育休により給与の支給がない場合は、特別徴収(給与から徴収)から普通徴収(個人が納税)への変更が必要です。 1月~5月の休業開始であれば最終の給与から一括徴収、6月~12月であれば個人で納付します。 |

| ②産前産後休業取得者申出書の提出 | 年金事務所または事務センターに提出します。 これにより従業員も会社も社会保険料が免除されます。 |

| ③出産手当金の手続き | 会社の健康保険組合または協会けんぽに出産手当金支給申請書を提出します。 会社の記入欄、医師の記入欄のほかに本人が記入する欄もあります。 記入漏れや不備がないように本人に書き方を説明してください。 |

| ④出産育児一時金の確認・手続き | 出産した従業員に一時金の手続きが必要かどうかを確認し、必要な場合には出産育児一時金申請書を提出します。 支給方法には、直接支払・受取代理・事後申請があります。 |

それぞれ所定の様式がありますので関係機関に確認してみてください。

ハラスメントの防止

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法は事業主に対し、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて防止措置を講じることを義務付けています。

防止措置のポイントは、下記のとおりです。

- 産休中の賃金の支払の有無

- 苦情・相談窓口を設置する

- 問題発生時には迅速かつ適切に対応し、問題発生原因の解消措置を講じる

従業員が働きやすい環境を作るためにも、適切な防止措置を講じましょう。

アルバイトの産休明けの雇用の注意点

産後休業が終わった後は、夫婦が協力して育児に取り組むことのできる育児休業制度があります。

ほかにも、育児と仕事の両立を応援するための制度が整備されています。

妊娠中・産後1年以内の女性の労働時間

妊娠中および産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、労働時間について以下のような制限があります。

- 変形労働時間制が採用されている職場であっても妊産婦が請求した場合には、1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。

- 妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働または深夜業をさせることはできません。

従業員の労働時間は適切に守るようにしましょう。

1歳未満の子を持つ女性の育児時間とは?

労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩時間が付与されます。

また、生後1歳未満の子どもを育てている女性は、1日2回少なくとも30分、授乳や母体保護のための時間(育児時間)を請求できます。

なお、育児時間は、勤務の始業と終業に請求可能です。1日の労働時間が4時間以内の場合は、1日1回30分の請求となります。

所定労働時間の短縮措置

3歳未満の子どもを持ち、育児休業をしていない労働者(1日の労働時間が6時間以下の労働者は除く)については、所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)が講じられます。

短縮措置を受ける場合、1日の労働時間は原則6時間とされています。

なお、労使協定により、下記の場合には適用されません。

- 雇用期間が1年未満

- 1週間の所定労働日数が2日以内

- 業務の内容により時短勤務が困難な場合

また、時短勤務と育児時間を併用することも可能です。

産休手続きに関する各種テンプレート

産休に伴う社会保険料の免除、給付金の請求などの手続きは原則として会社が行ってくれます。しかし、こうした手続きを会社が円滑に処理するためには産休取得者の情報が必要です。多くの会社が産休申出書の様式を整えていますが、その基本パターンを用意しましたので活用してください。

職場の協力で産前・産後休業の円滑な取得を!

妊娠や出産、さらにその後の育児は、女性にとっては精神的にも身体的にも大きな負担になります。

妊娠・出産・育児に関する制度には、産前産後休業をはじめとし、育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)、パパ・ママ育休プラス、育児休業給付金などがあります。

この記事では、産前産後休業について、制度の内容や利用する際に注意すべき点を説明してきました。

産休に関わる制度は、妊娠・出産する女性がいったん仕事を離れ、母子の健康維持に専念できることを目的としたものです。

本記事を参考にして十分に制度を活用してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

精神障害3級の手帳を取得して障害者雇用枠で就職するメリットは?

精神障害があると診断された人が障害者雇用枠で就職するには、精神障害3級以上の手帳が必要です。 ただ、「障害者雇用枠で就職するメリットは?」「障害者雇用枠で働くデメリットは?」などと疑問に思っている人もいるでしょう。そこで本記事では、精神障害…

詳しくみるインターン報告書とは?書き方と記載例を解説【無料テンプレートつき】

学生が就職前に、インターンとして企業で就業体験を行うことは珍しくありません。仕事や業種の理解に役立つインターンですが、企業が学生に報告書の提出を求める場合もあります。今回は、その際に必要となるインターン報告書について解説します。記載例やテン…

詳しくみるウェルビーイングとは?意味や「五つの要素」や事例を紹介

ウェルビーイングとは、精神的・肉体的に健康であると同時に社会的・経済的に満たされている状態を意味する概念です。日本語では健康・幸福・福祉などと言い換えることが可能で、近年注目を集めています。また、ウェルビーイングを実現するには「5つの要素」…

詳しくみる社宅のルールを定める「社宅規程」とは?必要性や作成ポイントを解説

社宅を運用する場合は社宅規程を作成し、入居資格や費用負担の基準を明確にしておくことが大切です。 本記事では、社宅規程を作成する必要性や社宅規程に記載すべき項目を解説します。社宅規程を作成する際の参考にしてみてください。 社宅のルールを定める…

詳しくみる内定ブルーとは?原因や悪化のリスク、解消法、人事のフォローを解説

内定ブルーとは、学生が内定した企業への入社や社会人生活に漠然とした不安を抱くことで、2024年卒業の学生の約65%が経験しています。内定ブルーは内定辞退や早期離職につながる可能性があり、企業としては見過ごせません。この記事では内定ブルーの概…

詳しくみるアジリティとは?意味やビジネスでの使用例を紹介

アジリティとは、もともとは「素早さ」や「敏捷性」を表す単語です。ビジネスでは環境の変化・技術の進化に対応する能力が求められるため、企業の意思決定の速さや行動力を意味するキーワードとして、「アジリティ」が注目を集めています。 なぜ今、アジリテ…

詳しくみる