- 更新日 : 2025年7月9日

労働保険の保険関係成立届とは?書き方・記入例や提出方法などを解説

労働者を雇用した場合には、原則として雇用保険や労災保険といった労働保険に加入しなければなりません。その際に必要となる届出が「労働保険の保険関係成立届」です。当記事では、労働保険の保険関係成立届について、記入方法や提出方法などを解説します。添付書類なども紹介しますので、正しく保険関係成立届を提出しましょう。

目次

労働保険の保険関係成立届とは?

「労働保険の保険関係成立届」とは、企業が従業員を雇用した際に提出しなければならない届出書類です。原則として、ひとりでも労働者を雇い入れた場合には、労災保険や雇用保険といった労働保険の適用事業所となります。最初にこの書類を提出することで、労働保険の保険関係が成立したことを証明し、以降の手続きを進めることが可能となります。

労働保険の保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出しなければなりません。保険関係が成立した日とは、はじめて労働者を雇い入れた日を指します。雇い入れる労働者は、正社員だけでなく、パートやアルバイトといった短時間の非正規労働者も含みます。非正規でも労働者である以上、当然に労働保険の保護を受けることを忘れないようにしましょう。

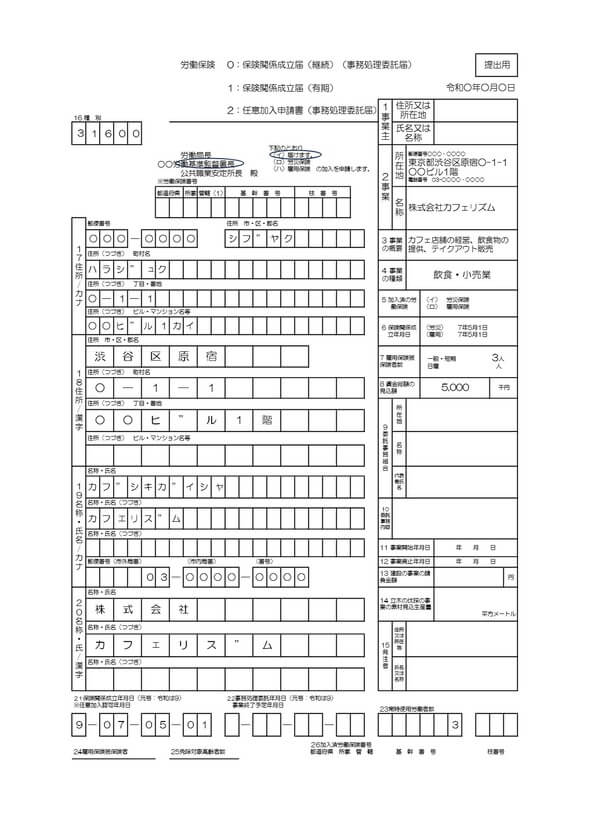

労働保険の保険関係成立届の書き方・記入例

労働保険の保険関係成立届は、様式第1号と呼ばれる書類を使用します。

引用:労働保険の加入手続きはお済みですか?|厚生労働省 福岡労働局、「保険関係成立届(様式第1号)」

通常、企業が営む事業は、継続事業となります。そのため、⑯種別の右欄には「0」(保険関係成立届(継続)(事務処理委託届))を記入します。事業の期間などが予定されている建設の事業などであれば、有期の「1」を記入しましょう。次に管轄する労働基準監督署名を記入し、「労働局長」と「公共職業安定所長」に二重線を引いて、労働基準監督署長のみを残します。事業所の項目の住所や名称欄は、企業の所在地や名称を記入します。濁点も1マスとなるため、気をつけてください。

基本となる情報の記載が済んだら、右側の欄に記入していきます。この際、事業主欄は通常空欄のままでかまいません。事業欄には、所在地と名称を記入します。事業の概要や事業の種類には、自社が行う事業を記載してください。事業の概要は「書籍の編集、出版」や「衣料品の販売」、事業の種類は「出版業」や「販売業」など、自社の事業を具体的に記載します。

すでに加入済みの労働保険がある場合、加入済みの労働保険欄に記入しますが、はじめての届出であれば記入する必要はありません。保険関係成立年月日は、はじめて労働者を雇い入れた日を記入します。後は、雇用保険に加入する労働者数と、提出日から年度末までの賃金総額の見込み額を該当欄に記入してください。

最後に、成立届下部に記入していきます。保険関係成立年月日の元号は、令和であれば9を記入してください。常時使用労働者数は、年度において、使用する1日平均の労働者数を記入します。1日平均使用労働者数は、年間における総労働者数を所定労働日数で除して計算します。法人番号は、国税庁から通知された13桁の番号を記入することが必要です。個人事業主の場合には、すべて0で埋めてください。なお、現在では、ほかの雇用関係手続きと同様に、事業主氏名欄への押印は不要です。

労働保険の保険関係成立届を作成する際には、下記リンク先のような厚生労働省が公開している記入例を参考にすることが推奨されます。ただし、最新の様式であることを確認しましょう。

参考:労働保険の加入手続きはお済みですか?|厚生労働省 福岡労働局、「保険関係成立届(様式第1号)」

労働保険の保険関係成立届はどこでもらえる?

労働保険の保険関係成立届を作成するためには、様式を入手する必要があります。入手方法は2つありますので、方法ごとに解説します。なお、労働保険の保険関係成立届は、特殊な用紙が使用されているため、インターネットでダウンロードできません。公開されているのはサンプルや記入例のため注意しましょう。

労働基準監督署やハローワークの窓口でもらう方法

労働保険の保険関係成立届を入手する最も簡単な方法は、労働基準監督署やハローワークに出向いて、窓口で入手する方法です。窓口であれば、記入における疑問点を訪問時に質問できます。ただし、最寄りの労働基準監督署やハローワークから距離がある場合や、業務の繁忙で出向く時間がない場合には、選択し辛い入手方法です。

労働基準監督署やハローワークに郵送してもらう方法

労働保険の保険関係成立届は、郵送で入手することも可能です。この方法であれば、時間がない場合にも様式を入手できます。

労働保険の保険関係成立届の添付書類

労働保険の保険関係成立届を届け出る際には、いくつかの書類を添付しなければなりません。労働保険の保険関係成立届の添付書類について解説します。

事業所の実在を証明する書類

労働保険の保険関係成立届には、事業所の実在を証明する書類を添付しなければなりません。企業の場合は法人登記簿謄本を提出し、個人事業主の場合は住民票を提出します。なお、個人事業主の場合には、営業許可証などを求められることもあります。また、登記簿上の住所以外の事業所を設置するのであれば、賃貸契約書の写しなどが必要です。

労働保険概算保険料申告書

労働保険の保険関係成立届には、労働保険概算保険料申告書も添付しなければなりません。労働保険概算保険料申告書は、概算保険料の申告および納付がセットであるため、金融機関等で納付を済ませておくことが必要です。

労働保険の保険関係成立届の提出方法

労働保険の保険関係成立届は、一元適用事業と二元適用事業で提出方法が異なります。それぞれの提出方法を確認して、両者の違いをしっかりと理解してください。

一元適用事業の場合

「一元適用事業」とは、労災保険と雇用保険双方の適用と、徴収の事務が一元的に行われる事業を指します。建設などの一部を除き、ほとんどの事業は一元適用事業に該当します。

一元適用事業では、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に提出することで、届出を行います。ただし、雇用保険のみ保険関係が成立している場合には、一元適用事業であっても、所轄のハローワークに労働保険の保険関係成立届を提出することが必要です。なお、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合も、雇用保険のみが成立する場合と同様に、所轄のハローワークへ提出します。

二元適用事業の場合

「二元適用事業」とは、労災保険にかかる保険関係と、雇用保険にかかる保険関係を別個の事業とみなして、適用・徴収事務を行う事業を指します。二元適用事業に該当する事業は、以下のとおりです。

- 都道府県および市町村によって行われる事業(またはこれらに準ずる事業)

- 六大港湾※における港湾運送の事業

- 農林および畜産、養蚕または水産の事業(船員を使用する事業は除く)

- 建設の事業

※東京港、名古屋港、関門港、横浜港、神戸港、大阪港の6つ

二元適用事業では、労災保険と雇用保険ごとに保険関係成立届を提出しなければなりません。労災保険の保険関係成立届は所轄の労働基準監督署、雇用保険の保険関係成立届は所轄のハローワークに提出することになります。

労働保険の保険関係成立届の電子申請も可能

労働保険の保険関係成立届は、紙の成立届を労働基準監督署やハローワークへ提出することが原則ですが、電子申請によることも可能です。デジタル庁の運営するe-Govを利用すれば、場所や時間を問わず、保険関係成立届を提出できます。所轄の労働基準監督署まで距離があったり、業務の繁忙で窓口に出向く時間がなかったりするような場合には、打ってつけの方法となるでしょう。

特定の法人には、概算保険料申告書や雇用保険被保険者資格喪失届など、一部の労働保険関係手続きの電子申請が義務化されています。これは、手続きの効率化やコスト削減を目的とした施策です。労働保険の保険関係成立届は、義務化の対象ではありませんが、積極的に電子申請を活用して効率化につなげてください。

労働保険の保険関係成立届の提出後に必要な手続き

労災保険の手続き

労災保険の手続きは、保険関係成立届と概算保険料申告書を提出することで完了します。2つの書類は、それぞれ下記のような提出期限となっていますが、同時に提出することも可能です。ただし、先に概算保険料申告書を提出することはできません。必ず保険関係成立届の後か、同時に提出する必要があります。

- 保険関係成立届:保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内

- 概算保険料申告書:保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内

雇用保険の手続き

労働保険の保険関係成立届と概算保険料申告書の提出が済んだら、所轄のハローワークに対して、「雇用保険適用事業所設置届」を提出しなければなりません。設置届の提出期限は、設置の日の翌日から起算して10日以内です。また、「雇用保険被保険者資格取得」も設置届と同様に所轄のハローワークに提出します。資格取得届の提出期限は、資格取得の事実があった日の翌月10日までです。

届出は提出期限に注意を

労働者をひとりでも雇い入れた場合には、労働者を労働保険に加入させなければなりません。その際には、労働保険の保険関係成立届をはじめとした各種の書類の提出が必要ですが、これらの書類には提出期限が設けられています。

手続きが遅れた場合には、行政官庁から指導を受けるだけでなく、追徴金が課される可能性があります。故意に成立届の提出を怠っていたような場合には、保険給付に要した費用の全部や一部を徴収される恐れもあるため、期限は必ず守るようにしましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

AI面接とは?仕組みや質問内容、メリット、サービスの選び方、導入方法など解説

AI(人工知能)を活用した「AI面接」は、採用面接の新たな手法です。大量の応募者の一次面接を効率化し、人間の面接官の代わりに公正な評価を行うことができます。この記事では、AI面接の仕組みやメリット、サービスの種類、選定ポイントなど、人事担当…

詳しくみる育休は夫婦同時に取れる?取れない?パパ・ママ育休プラスなど活用できる制度も解説

近年、共働き夫婦の増加や男性の育児参加への意識の高まりを背景に、「夫婦で一緒に育休を取得したい」と考える家庭が増えています。 この記事では、育児休業(以下、育休)を夫婦で同時に取得することの可否、関連する制度、経済的支援、そして具体的な取得…

詳しくみるブラックバイトとは?10の特徴や見分け方、対処法、企業への罰則を解説

ブラックバイトとは、労働者を労働法上、不当に扱うアルバイトのことであり、被害を受けて悩んでいる若者は少なくありません。 本稿では、ブラックバイトの定義とその特徴、見分け方、対処法、さらには違反企業に科される罰則について詳しく解説します。人事…

詳しくみる職場でのパワハラはどこに相談する?窓口ごとの特徴や相談の流れを解説

社内でパワハラに遭っている、もしくはパワハラと感じる扱いを受けている場合、早めに適切な窓口に相談することが大切です。しかし、いったいどこに相談すればいいのでしょうか。どのように相談すればいいのでしょうか。 この記事では職場でのパワハラに遭っ…

詳しくみるエンゲージメントとは?なぜビジネスで重要か?高める方法や事例を解説

エンゲージメントとは、誓約・約束・契約などを意味する英単語で、ビジネスにおいては従業員の愛社精神など意味します。エンゲージメントが低いと人材の流出や生産性の低下などさまざまな問題を引き起こすため、エンゲージメントを高める取り組みが重要です。…

詳しくみる従業員貸付制度は信用情報に影響する?理由や利用するデメリットなども解説

従業員貸付制度は、従業員が急な出費や生活費の確保を目的に会社から有利な条件でお金を借りられる制度です。一方、制度の利用にあたって気になるのが、自分の信用情報への影響でしょう。この記事では、従業員貸付制度が個人の信用情報にどのように影響するの…

詳しくみる