- 更新日 : 2025年2月17日

産休の社会保険料免除はいつから?免除の仕組みは?

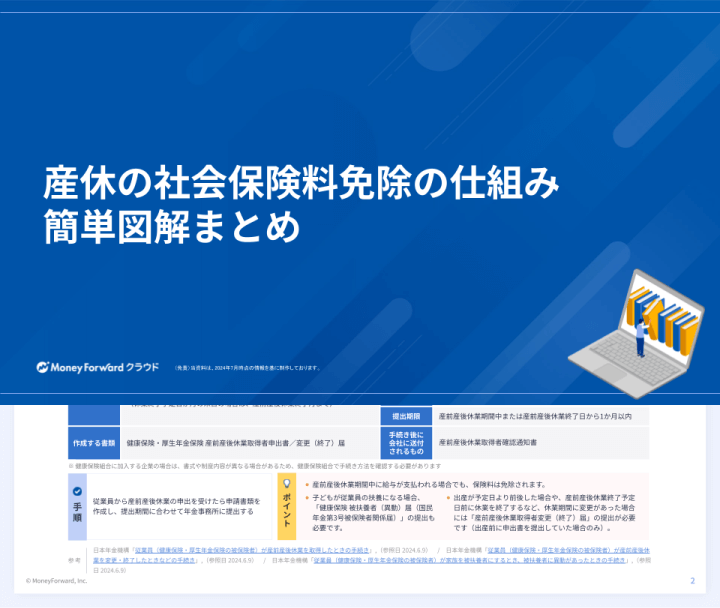

産休を取得している間、申請することにより会社と従業員双方の社会保険料(健康保険・厚生年金)の支払いが一定期間免除されます。これは従業員と企業の負担を軽減するためで、免除された期間も社会保険の加入期間として扱われます。

ここでは、具体的な産休期間の例を挙げて、社会保険料免除が適用される期間や注意点について解説します。

目次

産休期間の社会保険料はいつから免除される?

産前産後休業(産休)を従業員が取得した場合、その期間は社会保険料免除となり、従業員と会社の双方は保険料の支払が免除されます。以下に、詳しい免除期間について解説します。

産休の開始月分から免除される

産前産後休業とは、産前42日(多胎妊娠の場合には98日)と産後56日のうち、妊娠または出産を理由に勤務していなかった期間を指します。この期間、従業員が申請書を提出することで社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の支払が免除されます。

社会保険料の免除が始まるのは、産休の開始月からです。免除が終わるのは、産休終了予定日の翌日の属する月の前月までとなっている点に注意しましょう。

出産予定日を基準として産前産後休業の具体例を見てみましょう。

- 出産予定日:8月16日

- 産前休業:7月6日~8月16日

- 産後休業:8月17日~10月11日

- 社会保険料免除期間:7月分~9月分

この場合、社会保険料の免除を受けるのが産前休業に入った7月から終了日の前月の9月までとなり、3か月分の社会保険料が免除されることになります。

参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き|日本年金機構

産休の社会保険料免除について注意点

産休の社会保険料免除は、産休に入った月から適用されます。ただし、実際の給与に反映されるのは、天引きのタイミングなど給与計算ルールを考慮する必要があります。ここでは、月の途中、月末、15日締めなどの給与計算のタイミングがどのように社会保険料免除に関係するかを解説します。

社会保険料の控除が翌月の場合

多くの企業では、社会保険料は翌月徴収となっているでしょう。このように社会保険料を翌月控除としている場合、「産休の開始=社会保険料免除スタート」が給与の支給額に反映されるまでにタイムラグが発生します。社会保険料免除が反映されるのは、産休がスタートする月に支払われる給与ではなく、翌月に支払われる給与です。

前述した「8月16日出産予定日」「社会保険料免除は7月からスタート」の場合、社会保険料免除と給料での控除を表にすると以下のようになります。

| 給料支払 タイミング | 7月 | 8月 | 9月 |

|---|---|---|---|

| 給与に含まれる 社会保険料 | 6月分 | 7月分 (産休による社会保険料免除) | 8月分 (産休による社会保険料免除) |

| 給与からの控除 | される | されない | されない |

社会保険料の給与控除が翌月となる場合は、産休に入った月の給与ではなく、翌月の給与から天引きされなくなる点に注意しましょう。

給与の締めが月途中・15日締め・月末によって変わる?

給与の支払いは「15日締め、当月末払い」「末締め、翌月15日払い」など、会社によってルールが異なります。そのため、どのタイミングで社会保険料免除が反映されるのか、混乱する方もいるでしょう。

考え方として、社会保険料は月単位で計算されます。そのため、会社の給与の締めのタイミングが15日や20日などの月の途中でも、社会保険料免除の計算は影響を受けません。

たとえば、15日締めの給与計算ルールで、7月11日と7月30日から産休に入る二人の従業員がいた場合、両者とも5月分の社会保険料が免除されます。給与の締めのタイミングではなく、あくまでも産休に入る月を基準に社会保険料免除を計算します。

産休の社会保険料免除が適用される期間

社会保険料免除の申出は、産前産後休業期間中に行います。ここまで、産休中の社会保険料免除期間について、出産予定日を起算とし42日前の産前と56日後の産後で説明してきましたが、実際に免除を受ける期間が出産日によって変更になるケースがあります。

出産予定日よりも早くに出産した場合

たとえば、8月16日が出産予定日で8月2日に出産した場合、予定よりも2週間早く出産したことになります。このとき、産前休業の期間は実際の出産日である「8月2日」が基準となり、42日前となる6月22日~8月2日が「産前休業」としてカウントされます。

もし、本人が6月中旬から妊娠または出産を理由に休業していた場合は、さかのぼって6月分から社会保険料の免除を受けることができます。本人が産休を開始したのが7月に入ってからであり、当初の産休開始日より前に労務に従事しなかった期間がない場合には、産休開始日は繰り上げられず、社会保険免除の開始月も変更を受けません。

引用:産前産後休業期間中の保険料免除が始まります|日本年金機構

予定日よりも遅くに出産した場合

予定日よりも遅くに出産した場合は、産前休業の期間に出産予定日から出産日までの日数が追加されます。たとえば8月16日が出産予定日で実際の出産日が8月19日だった場合、産前休業は7月6日から8月19日、産後休業は8月20日から10月14日となります。

引用:産前産後休業期間中の保険料免除が始まります|日本年金機構

出産日が予定日と異なった場合には、届出を行う

産休の社会保険料免除の申出は、産休中に行えばよいため、出産前に出産予定日で届出ても、出産後に実際の出産日で届出ても問題ありません。出産前に届出ていて出産予定日と実際の出産日が異なった場合には、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。

出産後に保険料免除の届出を行った場合、または出産予定日と実際の出産日が同日の場合には、届出は1回で問題ありません。

ただし、出産前に保険料免除の届出を行い保険料免除開始月が決まっており、実際の出産日が月をまたいだ前月だった場合には、すでに本人の給与からは社会保険料を控除している場合もありますので注意が必要です。

その場合には、出産日変更の届出の後にさかのぼって調整されますので安心してください。従業員の方は会社の説明をよく聞いて、多く徴収されている社会保険料があれば、清算してもらうのを忘れないようにしましょう。

産休の社会保険料免除の具体例

では最後に、出産予定日や実際の出産日、産前に休業に入ったタイミングなど具体例を用いながら産休中の社会保険料免除期間について解説します。

Aさんは出産予定日が8月16日。法令に従えば産前休業は7月6日からでしたが、妊娠による体調不良を理由に7月1日から休業に入っていました。社会保険料免除の届出は、7月中に行われています。届出で計算された社会保険料免除期間は、7月分から9月分の3か月分です。

- 出産予定日:8月16日

- 産前休業:7月6日~8月16日

- 産後休業:8月17日~10月11日

- 産前の届出で計算された社会保険料免除期間:7月分、8月分、9月分

Aさんは出産予定日よりも2週間早い8月2日に出産したため、産後休業中に変更届を提出しました。それによれば、産前休業は6月22日から8月2日です。しかしAさんは6月は勤務していたため、6月分の社会保険料は従来通りとなり、免除期間に変更は生じませんでした。

- 実際の休業日:7月1日~

- 実際の出産日:8月2日

- 出産日を基準に考える産前休業:6月22日~8月2日

- 出産日を基準に考える産後休業:8月3日~9月27日

- 実際に適用された社会保険料免除期間:7月分、8月分、9月分(変更なし)

- 給与に反映されるタイミング:8月支払~10月支払

産休申請書のテンプレート(無料)のテンプレート

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

産休の社会保険料免除では出産日による変更に注意

産前産後休業中は、届出を行うことにより、社会保険料の納付が事業主、従業員ともに免除されます。実際の出産日が出産予定日よりも前後した場合、その免除期間も変更になる可能性があることを覚えておきましょう。社会保険料は月を基準にして計算するため、月をまたぐ変動がある場合には注意してください。

よくある質問

産休期間の社会保険料免除はいつから適用開始になりますか?

産前休業が開始した日の属する月から適用開始になります。たとえば5月11日から産前休業に入った場合、5月分の社会保険料から免除されます。給与の控除は翌月ですので6月支給の給与から免除が反映されます。詳しくはこちらをご覧ください。

産休期間の社会保険料免除が適用される期間について教えてください。

産休期間の社会保険料免除は、産休を開始した月から終了を予定する日の翌日が属する月の前月までの期間です。実際の出産日が前後し、産休期間に月をまたぐ変動が生じた際には免除期間も変更になることがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

会社が労災を嫌がるのはなぜ?デメリットや対処方法、認められない事例なども解説

業務中に予期せぬ怪我に見舞われた際、従業員が当然のように考える労災保険の申請。しかし、実際には会社側が労災申請を嫌がるケース多く見られます。この記事では、会社が労災申請を嫌がる背景にある様々な理由を深掘りするとともに、もし会社が非協力的な場…

詳しくみる労災事故報告書とは?提出義務がある事故や記入例を解説

労災事故報告書は、一定の労災事故があったことを届け出る際に用いる書類です。事業場内で火災などが発生した場合は、労働安全衛生規則第96条の規定により、様式第22号を用いて報告しなければなりません。作成者は事業主、届出先は所轄労働基準監督署、提…

詳しくみる共働き世帯の子供はどちらの扶養に入れるのがお得?扶養制度を利用するコツを解説

共働きで子どもを育てている家庭は珍しくありません。しかし、そのような場合には、どちらの扶養に子どもを入れることが正解なのでしょうか。また、その判断基準はどこにあるのでしょう。 当記事では、共働き世帯における扶養について解説します。制度を活用…

詳しくみる健康保険上の扶養とは?範囲や年収の条件、税法上の扶養との違いを解説

健康保険上の扶養(被扶養者)は、扶養の認定を受けた日から過去1年間の収入見込額で判断されます。被扶養者の認定基準には、所得税法上の基準も関連します。 本記事では、健康保険上の扶養対象の範囲や年収の条件、所得税法上の扶養との違いを解説します。…

詳しくみる労災の遺族年金とは?受給条件・金額・手続きをわかりやすく解説

勤務中の事故や通勤途中の災害によって、突然大切な家族を失ってしまうことは誰にとっても想像したくない出来事です。しかし、そんなときに遺されたご遺族の生活を支える仕組みとして、「労災保険の遺族年金」があります。経済的な不安を少しでも和らげるため…

詳しくみる国民年金第3号被保険者関係届とは?提出が必要な場合について解説

国民年金第3号被保険者関係届とは、会社員や公務員など会社や組織に所属し厚生年金保険に加入している第2号被保険者が配偶者を扶養に入れる際に提出しなければならない書類です。配偶者の収入増加や離婚などで扶養から外れる際も提出が必要で、提出先は日本…

詳しくみる