- 更新日 : 2024年9月13日

海外転出や赴任においてマイナンバーカードはどうする?

2015年にマイナンバー法が施行され、市町村から住民票を有するすべての人にマイナンバー(個人番号)が通知されています。

マイナンバーカードについても、ポイント付与のキャンペーンなどの影響もあり、ここにきて取得する方は増えているようです。

ところで、海外に短期出張ではなく、引っ越す場合、マイナンバーカードはどのような扱いになるのでしょうか。本稿では、海外転出や赴任の際のマイナンバーおよびマイナンバーカードの扱い、海外の制度について解説していきます。

目次

海外に転出・赴任する際、マイナンバーカードはどうすればよい?

マイナンバーの番号は、個人が特定されないように住所地や生年月日などと関係のない12桁の数字です。2015年のマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づき、同年以降、市町村から住民票を有するすべての人に通知されています。

住民票がある人であれば、日本人だけでなく、外国人にも付与されています。その一方、日本人が海外に引っ越す場合、転出に該当すれば、市町村に転出届を提出し、住民票を抜く必要があります。

マイナンバーは、住民票をもとに生成されているため、失効し転出届の手続の際に返納しなければなりません。

そこで、まずは海外に渡航するとき、転出扱いになるのは、どのような要件に該当する場合なのかを知っておくことが大切です。具体的には以下の3つが挙げられます。

- 海外に移住する場合

- 1年以上、海外に出張、駐在、留学する場合

- 日本の住居を引き払い、海外に渡航する場合

これらのいずれかに該当すれば、市町村に転出届を提出しますが、その際、パスポートなどの本人確認書類、住民異動届を提出します。マイナンバーカードがあれば、本人確認書類となりますが、返納する必要があります。

注意が必要なのは、まだマイナンバーカードを作っていない場合です。マイナンバー自体は、すでに住民票のあるすべての人に通知カードによって付与されており、この通知カードを返納しなければなりません。

返納手続がなされると、マイナンバーカードまたは通知カードは失効します。では、帰国し転入する場合、新たにマイナンバーを取得することになるのでしょうか。

マイナンバーは、原則として生涯同じ番号を使い続け、自由に変更することはできないことになっています。

例えば、1年以上、海外に留学し、その後、帰国する場合、再び、住民票を取得することになります。その場合、転出前と同じマイナンバーを使用することになっています。

海外に転出する手続の際、市町村の窓口に一旦、マイナンバーカードまたは通知カードを返納することで失効扱いになりますが、カードそのものは「国外転出により返納」の旨、記載され、返してもらえます。

帰国後は、転入手続の際に市町村の窓口に持参する必要があるため、海外に転出しているときも大切に保管する必要があります。紛失した場合は、帰国時のマイナンバーカードの申請は有料となることもあるとしています。

なお、海外に転出しても国内に不動産を所有していたり賃貸で借りていたりする場合、所得が発生します。当然、所得税を納付しなければならず、確定申告をすることになります。その際、通常であれば、マイナンバーカードを記載するわけですが、失効しているため、記載は不要となります。

海外でもマイナンバー制度はある?

政府は、2022年度末までに全国民にマイナンバーカードが行きわたることを目標とするとしています。マイナンバーカードの利便性の向上と利用の推進が図られていますが、諸外国の事情はどのようになっているのでしょうか。

デンマーク、アメリカ、韓国、フランス、シンガポールの制度についてみていきます。

デンマーク

デンマークでは、1968年に市民登録法が制定され、全国民を一元的に管理する市民登録システムが導入されています。

CPR(Central Persons Resistration)番号と称し、地方自治体ごとに管理されてきた登録情報はすべてCPR に移行しました。以後、デンマーク市民全体の登録情報が一元的に管理されています。

当初、税務領域が中心でしたが、その後、医療・健康分野のほか、市民生活全般に関わる行政サービスへと利用が拡大され、民間でも銀行口座の開設、賃貸物件の契約、就職、携帯電話の事業者変更等でも10桁で構成されるCPR 番号の申告が義務づけられています。

なお、日本では電子証明書を格納したマイナンバーカードで個人認証を行うことができるのに対し、個人認証の手段としてはモバイルアプリが使用されています。

アメリカ

アメリカでは、1936年に世界恐慌後のニューディール政策の一環として社会保険番号(Social Security Number:SSN)が導入されました。

社会保険番号は9桁の数字で構成され、当初は社会保障分野での利用が主でしたが、その後、範囲が段階的に拡大されています。

現在は、所得情報、銀行口座、信用情報ともリンクし、運転免許や自動車登録等の行政・民間分野で利用されています。

社会保障番号の取得は義務ではなく、任意とされていますが、銀行や証券は顧客から社会保障番号の取得が義務づけられているほか、学生ローンでも申請者に対して番号の提供が義務づけられています。

個人認証の手段としては、社会保障番号は紙のカードであり、ICカード化されていません。デジタルIDはあるものの、統一的なものではなく、普及率も20%前後にとどまっています。

韓国

韓国の共通番号制度は、13桁の住民登録番号(Resident Registration Number)が行政・民間分野で利用されています。

1987年に情報通信ネットワーク法が制定され、住民登録、不動産登記、自動車登録等の電子化、データベース化が進められ、その後、住民登録番号は官民の社会基盤として現在に至っています。

税領域、社会保障領域、教育領域のほか、行政分野では免許証、パスポートの発行などで利用されています。

民間分野では、過去、情報漏えいが問題となったことから規制が強化され、原則として民間企業による住民登録番号の収集・利用は禁止されました。例外として金融と教育に限定して利用できることとされています。

個人認証の手段としては、行政分野では電子証明書、民間分野では住民登録番号に代替するインターネット個人識別番号(Internet Personal Identification Number:I-Pin)が使用されており、日本のように一本化されていません。

フランス

フランスでは、1940年代に社会保障番号の付番が開始され、1970年代には社会保障番号を起点として個人情報を集約・管理する計画が検討されました。

しかし、大規模な反対運動が起きたため、行政分野で横断的な活用ではなく、行政分野ごとに異なる番号(社会保障番号、税務登録番号、国民健康識別子等)を用いて手続が行われています。

税務登録番号を例に挙げると、13桁の数字で構成され、所得税、住民税、固定資産税の通知や所得税申告書で利用されています。

個人認証については、ICカードではなく、オープンIDの仕組みを用いた方法が一般的であり、この点で日本と異なります。

シンガポール

シンガポールでは、1948年、イギリス統治下時代に不法移民の排除を目的に、9桁からなる国民登録番号(National Registration Identification Card Number:NRIC 番号)が導入されました。

大きな情報漏えい事件もなかったこともあり、特に利用目的を限定することなく、行政分野・民間分野で幅広く利用されてきました。

国民登録番号が、漏えいした場合に犯罪に悪用される、もしくは重大な不利益を本人に及ぼす可能性のあるセンシティブな情報と認識されたのは、2017年になってのことです。

ただ、その後大きな制限が加えれられたわけでなく、結果として税務、雇用、図書館での貸し出し、医療費補助等、行政・民間分野で幅広く利用されています。個人認証としては、ICカードではなく、モバイルアプリを使用しており、日本と異なります。

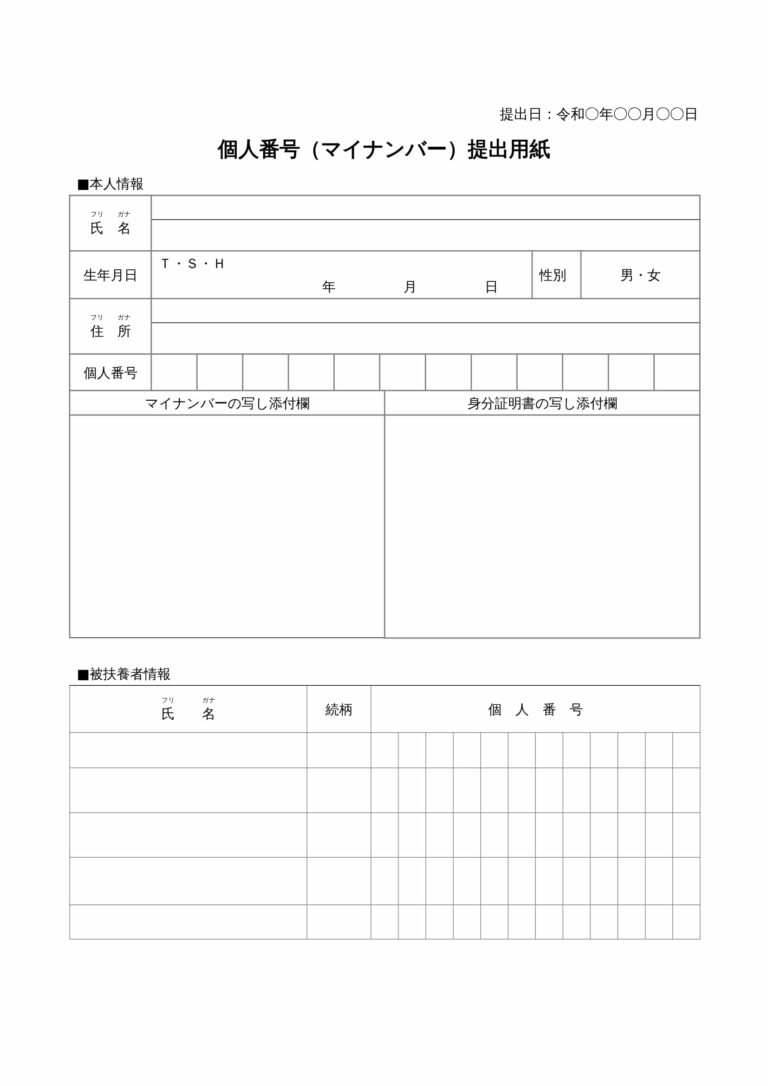

マイナンバー提出用紙のテンプレート(無料)

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

海外転出などの場合のマイナンバーの扱いについて知っておこう!

海外転出の際のマイナンバーの扱いと、海外諸国の共通番号制度について解説してきました。諸外国との比較では、電子証明書を格納したカードで認証する日本のマイナンバーカードのようなタイプが主流ではないことに、意外という印象を持たれたかもしれません。

転出届の手続では、マイナンバーカードを取得していない場合、通知カードの返納が必要であることを覚えておきましょう。

よくある質問

海外転出や赴任をする際に、マイナンバーカードはどうすればよいですか?

市町村の窓口で返納しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。

海外にもマイナンバー制度はありますか?

名称や仕組みは異なりますが、共通番号制度は多くの国で導入されています。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

マイナンバー制度における4つの対策をご紹介

2015年10月から個人番号の通知が始まりましたが、個人又は法人におけるマイナンバー対策は万全ですか? 今回は、事業者がマイナンバー制度における必要な4つの対策について、わかりやすく解説します。 基本方針や取扱規程等における対策 マイナンバ…

詳しくみるマイナンバー制度で扶養控除等申告書の取り扱いはどう変わる?

年末調整の際に事業者が従業員に対して配る2種類の書類のうちの1つ「扶養控除等申告書」。マイナンバー制度が導入されると、この書類に関してもいくつか注意すべきポイントが発生します。 ここでは扶養控除等申告書がそもそもどういう性質の書類なのかとい…

詳しくみるアルバイトもマイナンバー提出は義務?提出拒否をしたら?

年末調整や雇用保険の手続きの際、マイナンバーを書類に記載する必要があります。そのため、企業は従業員からマイナンバーを収集する義務を負っていますが、マイナンバーの提出を従業員本人が行わないケースも考えられます。 ここでは、アルバイトのマイナン…

詳しくみるマイナンバー制度の利用範囲ってどこからどこまで?

「マイナンバー制度で国民の生活が便利になる」とは政府当局のお題目ですが、そもそもこの制度はどんなことに適用されるのでしょうか。 ここではマイナンバーが私たちの生活にどこからどこまで関わってくるのか、その利用範囲について解説します。 社会保障…

詳しくみるマイナンバーが導入されることになった目的とは

マイナンバーが保険証の代わりになるなど、生活での利用シーンが広がっています。マイナンバーの目的や使用用途について、イマイチピンとこない方もいらっしゃるでしょう。 ここでは、マイナンバーの基本情報や目的についてわかりやすく解説します。マイナン…

詳しくみるマイナ保険証の住所変更は必要?手続き方法と注意点を解説

引越しや転職をしたとき、「マイナ保険証の住所変更って必要なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。マイナ保険証はマイナンバーカードと一体になっているため、従来の保険証と手続き方法が異なります。 本記事では、マイナ保険証の仕組みや住所変更時の流れ…

詳しくみる