- 更新日 : 2025年7月9日

年末調整における給与所得金額の計算方法は?計算ツールや早見表も

年末調整においては、所得税の過不足がないか調整するために給与所得の申告が必要です。また、給与所得金額を計算する際は収入金額から給与所得控除額を差し引く必要があります。

本記事では、年末調整の給与所得金額を正しく計算できるように計算方法を解説します。簡単に計算できるツールも紹介するので、ぜひご活用ください。

目次

年末調整では給与所得の申告が必要

年末調整では給与所得の申告が必要です。年末調整では、給与所得から源泉徴収した税額の合計額と本来徴収すべき所得税の総額の過不足金額を計算するためです。ここでは、年末調整や給与所得の意味について解説します。

年末調整とは

年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収された所得税に過不足がないか計算し、過不足があれば調整して年税額を一致させる手続きです。

会社は毎月従業員に給与や賞与から所得税を概算で算出して、源泉徴収を行っています。あくまで概算であるため、1年分の所得額が決まる年末に正しい所得税額を計算して過不足がないかの確認が必要です。年末調整では正しい所得税を算出し、所得税に不足があれば追加で徴収し、逆に納めすぎている場合は還付されます。

年末調整は基本的に、会社に在籍するすべての従業員が対象です。

※給与等が2,000万円を超える従業員は年末調整の対象から外れる

年末調整について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

給与所得とは

給与所得とは、源泉徴収する前の給与や賞与などの給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことです。給与、賞与すべてが給与所得になるわけではないため注意しましょう。

給与収入と給与所得は混同されやすいですが、次のような違いがあります。

- 給与収入:勤務先から受け取った給与、賞与等の合計金額

- 給与所得:給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額

それぞれの違いをしっかりと理解しておきましょう。

年末調整の基礎控除申告書に記入する給与所得の項目

年末調整の基礎控除申告書に記入する給与所得の項目について解説します。主な記入項目は、次の4つです。

- 給与所得の収入⾦額

- 給与所得の所得⾦額

- 給与所得以外の所得金額

- 本年中の合計所得⾦額の⾒積額

給与所得の収入⾦額

給与所得の収入金額の欄には、1年間の収入の合計を記載します。ただし、年末調整の書類を作成する時点では、収入が未確定の月もあるため、ここでは概算見積額を記載することになる点には注意が必要です。

給与所得の所得⾦額

給与所得の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額を記載します。なお、基礎控除申告書の裏面に給与の収入額に応じた計算式が掲載されているため、そちらを参考にするとよいでしょう。

給与所得以外の所得金額

給与所得以外の所得金額の欄には、個人事業主として給与以外の収入がある場合に所得の合計額を記載する必要があります。ここに記載する数値は収入金額から諸経費を差し引いた金額を記入することになるため、注意してください。

なお、給与所得以外の所得としては、次のようなものが挙げられます。

本年中の合計所得⾦額の⾒積額

給与所得の所得⾦額と給与所得以外の所得を合計して記載します。

年末調整の給与所得金額を計算する方法

給与所得の金額は、給料や賞与の合計金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。給与所得控除とは、給与所得を計算するとき収入額に応じて差し引ける控除のことです。給与所得控除の対象者は、勤務先から給与や賞与を支給されている人です。

給与所得控除額は給与収入に応じて変わり、国税庁が定める次の表をもとに算出します。

| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |

|---|---|

| 162万5,000円まで | 55万円 |

| 162万5,001円~180万円まで | 収入金額 × 40% – 10万円 |

| 180万1円~360万円まで | 収入金額 × 30% + 8万円 |

| 360万1円~660万円まで | 収入金額 × 20% + 44万円 |

| 660万1円~850万円まで | 収入金額 × 10% + 110万円 |

| 850万1円以上 | 195万円(上限) |

※令和2年分以降

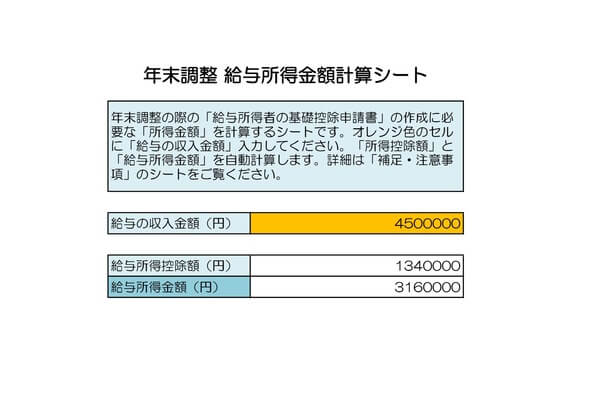

年末調整の給与所得金額をシミュレーションできるツール

給与所得金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引くことにより、手動で計算することも可能です。ただし、手動で計算すると計算ミスなどが生じる恐れがあります。

国税局のホームページでは、年末調整の給与所得金額をシミュレーションできるようになっています。給与収入の合計額を入力するだけで簡単に給与所得金額がわかるため、ぜひご活用ください。

令和6年分 年末調整の給与所得控除後の金額の早見表

年末調整の給与所得金額の項で前述した給与所得控除額は、給与収入が660万円未満の場合、およその金額となります。正確な金額を知りたい場合や早見表ですぐに確認したい場合は、国税庁の掲載している「令和6年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が便利です。

この表を参考にすることで自身の年末調整における給与所得控除後の金額が簡単に把握できます。早見表を使って、ミスのない基礎控除申告書を作成しましょう。

参考:令和6年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表|国税庁

年末調整における給与所得金額の計算にはツールの利用がおすすめ

年末調整では所得税の過不足がないか調整するために給与所得の申告が必要です。年末調整の基礎控除申告書を作成する際は、給与所得の収入⾦額や所得⾦額などを記入しなければなりません。なかでも、給与所得金額を計算する際は収入金額から給与所得控除額を差し引く必要があります。

計算方法に不安がある方は、本記事で紹介した国税庁のツールや早見表を活用すればミスなく基礎控除申告書を作成できるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

給与明細をもらえないのは違法?テンプレートをもとに記載内容も解説

会社は給与明細書を従業員に交付する義務があります。また、交付する期限も設けられているため注意してください。 本記事では、なぜ会社が給与明細を交付しなければならないのかについて解説します。あわせて、給与明細に記載すべき内容や給与明細に使える無…

詳しくみる中小企業向け給与計算ソフトのおすすめの選び方を解説

日本には非常に多くの中小企業があり、それぞれの会社で従業員が勤務して給与を受け取っています。給与の計算は複雑な工程が求められるため手間がかかりますが、給与計算ソフトを使用すれば手間を解消して業務を効率化できます。この記事では小規模な会社を中…

詳しくみる退職金にかかる税金とは?計算方法などをわかりやすく解説

退職金を受け取ると、税金の支払いが必要です。勤続年数などによって、どの程度の税金がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では退職金で発生する税金の種類について詳しく解説します。具体的な計算シュミレーションも行うので、…

詳しくみる給与明細を電子化・ペーパーレス化するには?導入方法からメリット・デメリットまで紹介

給与明細の電子化・ペーパーレス化には、コスト削減や業務効率化といったメリットがありますが、電子メールやクラウドサービスの利用など、自社に合った方法を検討し、従業員から同意を得なければなりません。 今回は、給与明細を電子化・ペーパーレス化する…

詳しくみる有給休暇の給料はいくら支払う?賃金3つの計算方法と買取できる例外を解説

有給休暇は給与が発生する休暇のため、正確に給与計算を行い、支給しなくてはいけません。有給休暇の給与の計算方法や付与要件、パートやアルバイトの有給休暇の条件などについてまとめました。また、従業員が有給休暇を取得しない場合、買取が可能か、違法に…

詳しくみる手取りは「天引き後」の給与!どこから何が差し引かれているか知っておこう

「手取り」「年収」「額面」など、給与額を表現する言葉には様々なものがあります。しかし実はそれぞれの言葉がどんな数字を意味するのかを、よくわからない人も多いのではないでしょうか。 ここではそれぞれの言葉の意味を説明するとともに、手取りがどうや…

詳しくみる