- 更新日 : 2025年6月23日

休職期間満了について|自然退職?解雇は違法?

従業員が休職期間を満了した場合、会社は復職させる、退職させる、あるいは解雇するかを判断が必要です。こちらの記事では、これらの違いや適切な対応方法について、法的な観点から解説します。また、具体的な手続きや注意点についても分かりやすく説明しますので、ご参考にしてください。

目次

休職期間満了とは?

休職期間満了とは、就業規則や労働契約で定められた休職期間が終了した状態を指します。休職期間が満了した時点で会社はその従業員に対して継続雇用するかどうかの判断を下さなければなりません。一般的に休職期間満了時には3つの選択肢があり、解雇・退職・復職のいずれかです。

いずれの場合も法的な手続きを重視し、従業員の権利を尊重しなければなりません。以下では3つの選択肢と具体的な対応について詳しく解説します。

休職期間満了で解雇

休職期間満了で従業員が解雇される場合、会社は法律に基づき適切な手続きを行わなければなりません。従業員の解雇は就業規則や労働契約に明示され、かつ合理的な理由があり社会通念上相当と認められる場合に有効です。また、従業員の健康状態や復職の可能性を十分に考慮したうえで、労働基準法第20条にのっとり休職期間満了の30日前までに解雇予告通知をする必要があります。

一方的な解雇は労働基準法や労働契約法に抵触するため、訴訟リスクや労働紛争につながりかねません。そのため、会社側には適切な手続きと慎重かつ透明性のある対応が求められます。

休職期間満了で退職

休職期間満了で従業員が退職する場合、自然退職と自己退職の2つのパターンがあります。自然退職とは、休職期間が満了した後、従業員が復職の意思を示さず、または復職できない場合に適用されます。一方、自己退職は従業員が自ら退職を選択する場合です。

いずれのケースでも、退職手続きや未払賃金の精算などの手続きを適切に行わなければなりません。特に失業保険の受給もあるため、退職理由や手続きの流れを明確にし、トラブルを未然に防ぐことが非常に重要です。

休職期間満了で復帰

休職期間満了で従業員が復帰する場合には、本人の健康状態と業務能力を深掘りして確認することが重要です。復職前には医師の診断書や健康診断の結果をもとに、従業員が業務に支障なく対応できるかどうかを確認します。また、復職後のフォローアップやサポート体制を整え、スムーズに職場復帰できるよう支援することも欠かせません。従業員が安心して復職できる環境を整えることが、企業にとっても本人にとっても不可欠です。

休職願(ワード)のテンプレート(無料)

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

休職期間満了時に復職できないのは違法?

休職期間が満了した後に従業員が復職できない場合、その対応が適切かどうかは状況によります。以下で主なポイントをご紹介します。

復職拒否が違法とされる場合

労働契約法や労働基準法に違反する場合、復職拒否は違法とみなされることがあります。例えば、従業員が合理的な理由なく復職を拒否された場合、会社は不当解雇とみなされるリスクがあります。この場合、従業員は労働審判や裁判を通じて不当解雇の撤回や損害賠償を求めることが可能です。

復職できない場合の相談先

従業員が復職できない場合や会社側の対応に不満がある場合は、労働基準監督署や労働局に相談するとよいでしょう。また、法的なアドバイスを受けたいという場合、全国47都道府県の社会保険労務士会が設置している総合労働相談所に相談することも一つの手です。

復職できないケース

休職期間が満了した場合に復職できないケースとしては、従業員の健康状態が回復していない場合など業務を全うできない状態が挙げられます。休職期間満了時には、会社側は従業員の健康状態を確認し、復職の可否を判断しなくてはなりません。

仮に従業員が直ちに復職できない場合でも、会社は労働契約や就業規則に基づいて適正な判断を下さなければなりません。

休職期間の延長や短縮はできる?

休職期間中に回復の見込みが立たなかったり、反対に予定より早く回復する場合、会社との合意により休職期間を延長したり短縮したりすることがあります。ただし、その可否や対応は就業規則の内容や企業の判断によって異なります。ここでは、休職期間の見直しが可能なケースや留意点について整理します。

休職期間の延長が認められる場合

多くの企業では、就業規則に定めた休職期間が満了しても復職が不可能であれば、退職扱いとなります。ただし、従業員の回復状況によっては、会社の裁量により例外的に休職期間を延長することもあります。例えば、主治医の診断で「一定期間を経れば就労可能となる見込みがある」とされた場合などが該当します。

なお、休職期間の延長可否は、就業規則でどのように規定されているかを確認する必要があります。「最大○か月まで」など明確な上限が設けられている場合、その範囲を超えた延長は原則として認められません。一方、運用実態として過去に延長が認められた事例があれば、同様の対応が検討される可能性もあります。

いずれにしても、個別の事情に即した柔軟な対応が行われるケースも少なくありません。

休職期間の短縮が可能となる場合

想定より早く体調が回復し、復職が可能となった場合には、休職期間を繰り上げて短縮することができます。短縮する際には、復職の意思を会社に伝えたうえで、主治医の診断書を提出し、就業可能との判断が得られることが前提となります。会社としても復職の時期を見極めたうえで業務再開の準備を進める必要があるため、短縮を希望する際は余裕を持って手続きの相談を行いましょう。

延長や短縮の可否は早期に相談を

休職期間を延長または短縮したい場合には、本人の意思や主治医の診断だけでなく、会社側との合意が必要となります。休職期間の見直しを希望する際は、できるだけ早い段階で人事担当者に相談し、手続きの流れや必要書類について確認することが円滑な対応につながります。延長や短縮を申し出るタイミングが遅れると、制度の活用が認められない可能性もあるため注意しましょう。

休職期間満了の解雇・退職で企業が注意すべきこと

休職期間が満了した後の解雇や退職には企業側が注意すべき点がいくつかあります。以下で特に重要な5つのポイントをご紹介します。

法的手続きの遵守

企業は休職期間満了後に従業員を解雇する場合、労働基準法第20条および労働契約法第16条に基づいた手続きを踏む必要があります。不当解雇とみなされないように解雇理由を明確にし、従業員に対して事前に十分な説明を行って納得してもらうことが重要です。

復職の可能性の確認

休職期間が満了したからといって直ちに解雇するのではなく、まずは従業員の健康状態や復職の意思を確認することが求められます。医師の診断書や本人との面談を通じて、復職の可能性を十分に検討し、公正な判断を下さなければなりません。

就業規則の整備

解雇や退職に関する手続きを円滑に進めるためには、就業規則を明確に整備しておくことが重要です。休職期間や解雇理由、手続きの詳細を就業規則に明示しておけば、従業員とのトラブルを未然に防げます。

コミュニケーションの強化

休職期間満了後の対応について、従業員と十分なコミュニケーションを図ることも重要です。本人の不安や疑問に丁寧に答え、納得のいく形で手続きを進めれば、信頼関係を維持し、トラブルを防げます。

相談窓口の設置

解雇や退職に関する手続きについて、従業員が相談できる窓口を設置することも有効です。相談先が曖昧になっていると、従業員を不安にさせるだけでなく、トラブルの発生になりかねません。

相談窓口を設置して誠実に対応するとともに、もし納得がいかない場合は労働基準監督署や労働局への相談をすすめておくと、企業としての対応は法的に適切とみなされるでしょう。

休職期間満了で自然退職するときの流れ

休職期間満了による自然退職は、企業と従業員の間でスムーズに手続きを進めるためのプロセスが重要です。以下で具体的な流れを見ていきましょう。

1.休職期間満了の通知

まず、休職期間満了が近づいた時点で企業は従業員に対して休職期間の終了を通知します。同時に、休職期間満了後の対応についても触れることが重要です。

2.復職意思の確認

休職期間満了の通知後、企業は従業員の復職意思を確認します。本人が復職を希望しない場合、その意思を文書で確認できるようにしておきましょう。文書として残しておけば、後々のトラブルを未然に防げます。

3.自然退職の手続き

従業員の意思確認が完了したら企業は自然退職の手続きを進めます。退職願を受理し退職日を決定するとともに、未払賃金や退職金の精算も必要です。また、健康保険や厚生年金の喪失手続きも同時に行いましょう。

4.退職証明書の発行

退職後、従業員に対して退職証明書を発行します。退職証明書は従業員が次の就職先を探す際に必要となる重要な書類です。

5.アフターフォロー

退職後も必要に応じて従業員と連絡を取り、アフターフォローを行います。未払の給与や退職金の精算に関する問い合わせなどが想定されるので、これらに対応できるようにしておき迷う。

休職満了で解雇するときの流れ

休職期間が終了しても従業員が復職できないと、解雇の手続きを検討する場合があります。以下では、解雇に進む場合の基本的な流れを順を追って解説します。

自然退職でなく解雇手続きが必要な場合とは?

最初に行うべきは、会社の就業規則に「休職期間満了時の取扱い」についてどのように定めているかの確認です。多くの企業では、「休職期間満了後も復職できないときは退職とする」といった規定が設けられています。これに該当する場合、形式上は前述の自然退職として扱うことが可能です。

ただし、従業員の合意や意思表示が明確でない場合には、解雇手続きが必要となることもあります。

復職可能性の確認と診断書の取得

休職満了が近づいた段階で、本人に復職の意思と可能性があるかを確認します。そのうえで、主治医からの診断書を提出してもらい、業務への復帰が現実的かどうかを判断します。業務上の配慮を加えても復職が難しいと判断される場合には、次の対応を検討します。この時点での対話や診断結果は、今後の解雇手続きにおける正当性の根拠にもなります。

解雇の判断と解雇予告

復職が難しいと判断され、就業規則による自然退職が適用できない場合、会社は解雇を検討することになります。解雇を行う場合は、労働基準法に基づき30日前の解雇予告、または平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払いが必要となります。また、解雇理由が「業務に従事できない状況が継続しているため」であることを、客観的に説明できるよう記録や書類を整えておく必要があります。

解雇通知書の交付と退職日設定

解雇の決定後は、従業員に対して書面で解雇通知書を交付します。通知書には、解雇理由や退職日を明示します。なお、就業規則に則った手続きであっても、退職日は解雇予告期間や手当の支給を考慮したうえで決定されます。退職にあたり、未払い賃金や年次有給休暇の精算などの手続きも併せて行います。

解雇理由証明書の発行と対応の記録

従業員からの求めがあれば、解雇理由証明書を発行します。記載内容が労働基準法に反しないよう注意し、事前に準備しておいた診断書や記録と整合性が取れているかを確認します。また、今回の解雇に至るまでの経緯を記録として社内に保管しておくことで、後日のトラブルに備えることができます。丁寧な説明と適正な手続きによって、円滑な対応を心がけましょう。

休職期間満了前に従業員がするべき準備

休職期間の終了が近づいてきたとき、従業員自身が復職や退職に備えて冷静に準備を進めることが大切です。以下では、休職満了前に従業員が考えておきたいポイントを説明します。

復職したい場合

体調が回復し、職場復帰が可能と感じたときは、できるだけ早めに会社に連絡を入れることが望まれます。直属の上司や人事担当者に復職の意思を伝えることで、その後の手続きや勤務体制の調整が進みやすくなります。復職の目安となる日付を伝えるとともに、診断書の準備についても相談しておくとスムーズです。

復職に際しては、医師の診断書を会社に提出することが求められるケースがほとんどです。この診断書では、業務への復帰が可能かどうか、必要に応じた配慮事項などが記載されます。診断書の取得には時間がかかることもあるため、通院時に早めに依頼しておくと安心です。会社が指定する書式がある場合もあるため、事前に確認しておくと手続きに無駄が生じません。

体調の回復具合によっては、いきなりフルタイム勤務に戻ることが難しい場合もあります。そのような場合には、短時間勤務や時差出勤など柔軟な働き方について、会社と相談してみるのも一つの方法です。復職後の業務内容や職場配置に関する希望がある場合も、事前に伝えておくことで負担を軽減できます。

退職の意思がある場合

休職満了を迎えても復職が難しく、退職を考えている場合は、その旨を会社に明確に伝えることが大切です。曖昧なままにしておくと、自然退職扱いや解雇といった形で処理される可能性があります。退職届を提出するタイミングや最終出勤日、退職日などを整理し、退職手続きに必要な情報を確認しておきましょう。

退職が決まった場合には、その後に行うべき手続きについても事前に調べておくと安心です。健康保険や年金の切り替え、ハローワークでの失業給付の申請など、退職後の生活に関わる手続きは複数あります。離職票や退職証明書などの書類を会社から受け取る準備も忘れずに行いましょう。

復職や退職について不明な点がある場合

復職や退職に際して不明点がある場合は、一人で悩まず人事担当者に相談することが大切です。休職制度や復職支援の詳細、退職後の手続きなど、会社ごとに異なる取り扱いがあるため、早めに確認することで不安を軽減できます。スムーズな対応が、次のステップへのよい準備になるでしょう。

休職期間満了で自然退職する際の失業保険(失業手当)は?もらえる?

休職期間満了で自然退職する場合、失業保険(失業手当)を受給することが可能です。ただし、いくつかの条件があります。まず、自然退職の場合でも自己都合退職として扱われるため、ハローワークでの離職票提出が必要です。さらに、離職をした⽇以前の2年間のうち通算して12カ月以上(※特定受給資格者もしくは特定理由離職者に関しては、離職をした⽇以前の1年間で被保険者期間が通算して6カ月以上)であることが要件となります。

失業保険の受給申請は、離職後すぐにハローワークで行わなければなりません。その後に7日間の待期期間が設けられます。なお、自然退職は通常、自己都合退職として扱われますが、企業が休職延長を認めず結果として自然退職となった場合には、やむを得ない離職(特定理由離職者)と認定される可能性があります。

また、給付を受けるためには求職活動を行っていることが必須です。定期的にハローワークに通い、求職活動を行っていることを報告する義務があります。失業保険を適切に受給するためには、事前にハローワークで必要な手続きや受給までの流れを確認しておくことが重要です。

休職期間満了時の失業保険の待期期間は?

休職期間満了時に自然退職となった場合、失業保険(失業手当)の受給には待期期間があります。具体的な待期期間は、離職票をハローワークに提出した後7日間です。待期期間中は失業保険の給付は行われませんが、求職活動を開始しなければなりません。

さらに、自己都合退職の場合は待期期間に加えて原則1カ月の給付制限期間があります。この間も求職活動を継続しなければなりません。待期期間と給付制限期間が終了し、その後も求職活動を継続している場合に、失業保険の給付が開始されます。詳細な手続きや条件については、管轄のハローワークで確認しましょう。

休職期間満了の退職を従業員は拒否できる?

休職期間満了時の退職を従業員が拒否することは可能ですが、認められるためには条件があります。まず、労働契約法に基づき、企業は従業員の健康状態や復職の意思を確認しなければなりません。この際、従業員が復職可能な状態であることを医師が証明できる場合は、復職が認められる可能性があります。

しかし、企業が業務上の事由から復職を認めない場合や、休職期間が就業規則で定められた上限を超える場合は、退職に至る場合があります。ただし、このような場合でも従業員は労働基準監督署や労働審判を通じて自身の正当性を主張することが可能です。企業は労働法にのっとって適切な手続きと公正な判断をしなければなりません。

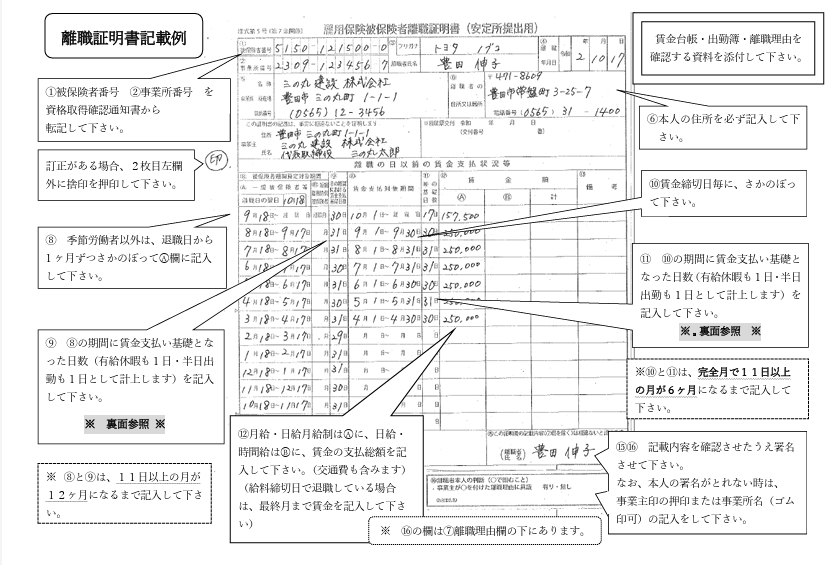

休職期間満了の際の、離職票の書き方は?どのようにもらう?

休職期間満了時に発行される離職票は失業保険の受給に必要な重要な書類です。ここからは離職票の書き方と入手方法について説明します。

離職票の書き方

離職票には、従業員の基本情報として氏名・住所・在職期間・退職理由を記入します。退職理由を記入する際に関係するのが離職理由コードです。休職期間満了の場合は下表のような離職理由コードを正確に記入しなければなりません。

離職票の入手方法

離職票(1、2)は、雇用保険の被保険者である従業員が退職し、会社が雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を作成してハローワークに提出することで会社を経由して本人に交付されます。

※資格喪失届は、会社が作成し従業員の資格喪失日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに提出します。資格喪失届は、ハローワークの窓口だけでなく、ホームページからダウンロードすることも可能です。

出典元:厚生労働省 離職証明書記載例

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

自己効力感とは?高い人低い人の特徴や高める方法、自己肯定感との違い

自己効力感は、個人の信じる力や自己評価に深く関わる重要な心理的要素です。自己効力感は成功や成長の鍵ともいわれ、どのように育成されるかを理解することは、個人や組織の発展に寄与します。 この記事では、自己効力感に焦点を当て、自己効力感の高い人と…

詳しくみる新卒採用計画の立て方は?計画書の無料テンプレートつき

新卒採用は企業の未来を左右する重要な活動です。一方で、効果的な採用計画の立て方に悩む企業も少なくありません。 本記事では、新卒採用計画の立て方や必要な準備、計画書の作成方法について詳しく解説します。さらに、すぐに活用できる無料テンプレートも…

詳しくみる目標管理とは?目標管理シートの無料テンプレートを基に例文、書き方を解説

目標管理とは、社員それぞれが設定した目標について、目標達成までのプロセスや達成度について分析や管理をすることです。企業が目標管理を導入して社員一人ひとりが目標達成のために努力をすることで、企業の目標達成につながっていきます。本記事では、目標…

詳しくみる暗黙知とは?形式知との違い – 意味や使い方を例を用いて解説

暗黙知とは、他人に説明するのが難しい属人的なスキルや知識を指します。組織では、この暗黙知を客観的でわかりやすい形式知に変えることで、知識として蓄積でき、他者とノウハウを共有することが可能になります。 ここでは、暗黙知の意味・具体例をわかりや…

詳しくみるワークライフバランスとは?必要性や具体的な実践例を解説!

近年、働き方を見直す流れの中で「ワークライフバランス」という言葉を目にする機会が増えました。しかし、いざワークライフバランスとは何か聞かれるとよく分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、ワークライフバランスとは何か、…

詳しくみるパワハラした社員に始末書の提出を求めてよい?書き方や無料テンプレートも

社内でパワハラ行為があった際、どういう対応を取ればよいかわからない方もいるでしょう。本記事では、始末書の書き方や記載すべき内容や無料テンプレートの紹介、始末書要求がパワハラとなるケースなどについて触れていきましょう。 この記事で人気のテンプ…

詳しくみる