- 更新日 : 2025年7月9日

入社手続き中の従業員が退職したら社会保険はどうなる?退職後の手続きも解説!

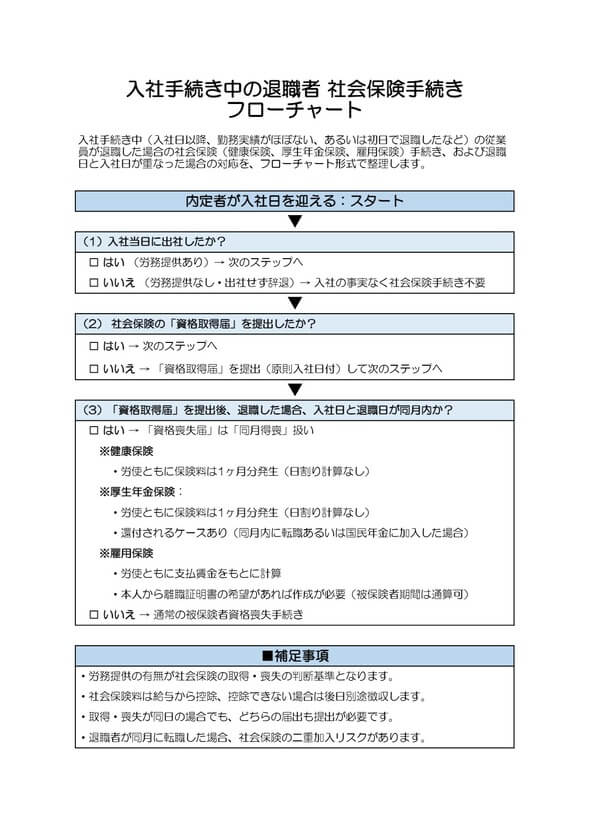

従業員は、入社日に社会保険の被保険者資格を取得します。そのため、すぐに退職した場合でも被保険者資格取得日・被保険者資格喪失日に応じて必要な社会保険料を納めなければなりません。従業員負担分を給与から控除できない場合は、別に徴収する必要があります。健康保険証を交付している場合は、回収して返還しなければなりません。

目次

入社手続き中の従業員が退職したら社会保険はどうなる?

雇い入れて間もない入社手続き中の従業員であっても、社会保険の手続きは基本的に通常どおり行います。入社日を被保険者資格取得日として資格取得手続きを行い、退職日の翌日を被保険者資格喪失日として資格喪失手続きを行わなければなりません。被保険者資格は入社日に取得し、退職日の翌日に喪失するため、入社日と退職日が同じだったとしても、社会保険への加入が必要です。

該当の従業員については社会保険料の納付が必要

社会保険の被保険者は、社会保険料を負担します。社会保険料の支払いは月単位で行われ、その月の社会保険料がかかるかどうかは月末日で判断されます。退職した従業員については、以下のように退職日によってその月の社会保険料がかかるかどうかが決まります。

1日から月末日の前日までの日に退職した場合

月末日には資格を喪失しているため、退職日の属する月の社会保険料はかかりません。

月末日に退職した場合

翌月1日が資格喪失日になるため、退職日の属する月の社会保険料がかかります。

1日から月末日の前日までの退職でも、資格取得日が同一月にある場合は「同月得喪」になるため、社会保険料がかかります。

同月得喪について

社会保険資格取得日と資格喪失日が同じ月内にあることを「同月得喪」といいます。同月得喪のあった月は、月末日に資格を喪失していても社会保険料がかかります。

同月得喪について、詳しくは以下の記事をご参照ください。

退職日が決まった後に労務担当者が行う手続き

従業員が退職する日が決定した後、労務担当者は以下のような手続きを行う必要があります。

社会保険被保険者資格喪失の手続き

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を退職日の翌日から5日以内に提出します。

雇用保険資格喪失の手続き

「雇用保険被保険者資格喪失届」を退職日の翌々日から10日以内に提出します。

源泉徴収票の交付

退職者に対して、速やかに源泉徴収票を交付します。

社会保険・雇用保険の資格喪失手続きには期限があるため、遅れないようにしましょう。源泉徴収票の交付や、雇用保険被保険者資格喪失後に行う離職票の送付も、速やかに行わなければなりません。

退職時に回収・提出・渡す書類

退職時に従業員から回収する書類や従業員に渡す書類、従業員から提出を受ける書類をまとめると、以下のようになります。いずれも大切な書類なので、漏れがないように注意しましょう。

従業員から回収する書類

- 保険証

- 社員証

従業員に渡す書類

- 雇用保険被保険者証

- 離職票

- 源泉徴収票

従業員から提出を受ける書類

- 退職届

同月得喪に注意し、入社手続き中の従業員の退職手続きを正しく行おう

従業員の退職にあたって、会社はさまざまな手続きを行う必要があります。特に社会保険や雇用保険の資格喪失の手続きには期限があるため、速やかに行わなければなりません。また源泉徴収票の交付や離職票の送付も、できるだけ早く行いましょう。

入社手続き中の従業員の退職においては、社会保険料に注意する必要があります。社会保険資格取得日と資格喪失日が同じ月にある場合は、月末日に資格を喪失していても社会保険料がかかります。同月得喪の仕組みを理解し、退職手続きを正しく行いましょう。

よくある質問

入社手続き中の従業員が退職した場合、社会保険はどうなりますか?

資格取得と資格喪失の手続きを行い、月末日に在籍していない場合でも同月得喪として社会保険料がかかります。詳しくはこちらをご覧ください。

退職者に必要な手続きの概要を教えてください。

社会保険については、被保険者資格喪失手続きと保険料の徴収・納付を行う必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

厚生年金における32等級とは?改定や保険料を解説

厚生年金保険料は毎月の給与によって納める金額が異なり、わかりやすいように等級で区分されています。2020年9月1日より、厚生年金保険の等級の上限が「第32等級」に引き上げられました。この記事では、厚生年金における等級や2020年の標準報酬月…

詳しくみる公務員の社会保険は会社員と違う!?自営業についても解説!

公務員と会社員の社会保険には、同じ点もあれば違う点もあります。公務員の年金は会社員と同じ厚生年金保険ですが、健康保険は会社員が協会けんぽや健康保険組合に加入するのに対し、公務員は共済組合に加入する点が異なります。 共済組合には国家公務員共済…

詳しくみる国保計算を基本から理解するための3つのポイント

職場で社会保険に加入していない人や生活保護を受給していない人であれば加入が義務付けられている国民健康保険(以下、国保)。 ここではこの国保の保険料計算(以下、国保計算)の基本と、保険料がどんなもので構成されていて、どうして支払わなくてはなら…

詳しくみる生命保険への加入は必要?社会保険をはじめとする社会保障制度との違いも解説!

日本では、9割近い世帯が生命保険に加入しているといわれています。テレビでも、生命保険のCMを見ない日はありません。 これほど普及している生命保険ですが、本当に加入する必要があるのでしょうか。 本稿では生命保険の概要、社会保険との違い、一部で…

詳しくみる派遣社員は社会保険に加入できるか

派遣社員にとって「事業所」とは、派遣元となる事業所のことです。派遣元事業所が適用事業所ならば、そこで使用される派遣社員は被保険者となり、一般の労働者と同じく社会保険が適用されます。 派遣社員とは 派遣社員は一般の労働者とは異なり、就業先では…

詳しくみる適応障害の労災認定は難しい?手続きや証拠の重要性、デメリットなども解説

適応障害は、強いストレスが原因となって心や体の調子を崩し、仕事や日常生活に支障をきたす精神疾患の一つです。現代の職場では、長時間労働や人間関係のトラブル、業務上のプレッシャーが大きなストレスとなり、適応障害を発症するケースが少なくありません…

詳しくみる