- 更新日 : 2025年3月28日

厚生年金とは?受給額の早見表や計算方法を図解で解説

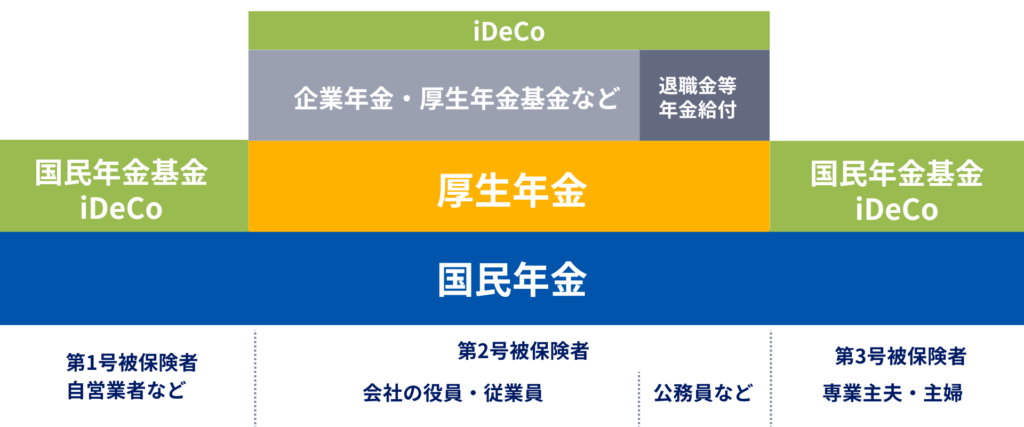

厚生年金(厚生年金保険)は、会社などに勤務している人が加入する年金です。日本の公的年金には2種類あり、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、「厚生年金」の2階建てになっています。

厚生年金の年金額(受給額)は、働いていた際に得た総賃金によって異なりますが、総賃金が高いほど高くなります。ただし、厚生年金は現役時に得た賃金に比例して増えますが、国民年金(基礎年金)は、納付期間が同じであれば、賃金の多寡によらず定額です。そのため、現役時の賃金水準ほど、年金額のほうは差がつかない仕組みとなっています。

この記事では、厚生年金の仕組みや受給額、計算方法などについて分かりやすく紹介します。

目次

厚生年金(厚生年金保険)とは

厚生年金保険(厚生年金)とは、サラリーマンなどのように会社で働く方々が加入する公的年金制度です。

パートやアルバイトとして働く人も、「1週間の所定労働時間」と「1か月の所定労働日数」が正社員やフルタイムの従業員の3/4以上である場合には、厚生年金に加入することとなります。

※加入条件については、こちらの見出しで紹介しています。

国民年金との違い

日本の公的年金には、国民年金と厚生年金があり、国民年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する年金制度です。

国民年金は、個人事業主などのようにサラリーマン以外の方が加入する制度というイメージがあるためか、厚生年金保険とまったく別の制度と思っている方も多いです。

実はサラリーマンなどの厚生年金保険の被保険者も国民年金に加入しています。

ベースとなる年金は国民すべて同じであるため、国民年金は「基礎年金」とも呼ばれます。

年金の3階建てとは

日本の年金制度は「3階建て」の構造で理解するとわかりやすいです。

- 1階部分:国民年金(20歳以上60歳未満のすべての国民)

- 2階部分:厚生年金

- 3階部分:企業年金や個人型確定拠出年金(iDeCo)など

※1・2階部分を合わせて「公的年金」と呼ぶ

厚生年金保険は、国民年金に上乗せされる仕組みで制度が作られているため、年金の「2階部分」と呼ばれます。(厚生年金加入者も国民年金から脱退するわけではないので、国民年金に上乗せする形です)

つまり、サラリーマンなどの場合は、国民年金(基礎年金)に加えて厚生年金保険が上乗せされており、将来受け取る年金の金額が厚めになっています。

厚生年金基金との違い

「厚生年金基金」は、企業年金に分類される、企業自らが運用する年金制度です。厚生年金基金は3階部分に該当します。

厚生年金保険の加入者が老後に受給できるのが「老齢厚生年金」です。厚生年金基金および企業年金連合会は、老齢厚生年金の一部(報酬比例部分)の支給を国に代行して行っており、加えて各企業独自の上乗せ給付を行う制度なっています。

※法改正により、平成26年4月1日以降、厚生年金基金の新規設立は認められなくなりました。

厚生年金保険の保険料負担

厚生年金保険料は使用者と従業員が折半で負担することになっています。例えば、厚生年金保険料が40,000円の場合には、使用者が20,000円を負担するため、従業員は20,000円の負担で済むのです。

なお、厚生年金保険の被保険者の国民年金(基礎年金)の保険料は、厚生年金保険制度から国民年金制度へ拠出される仕組みとなっており、厚生年金保険の被保険者は個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。

厚生年金はいくらもらえる?受給額について

厚生年金は、原則として65歳から受け取れ、生涯支給が続きます。

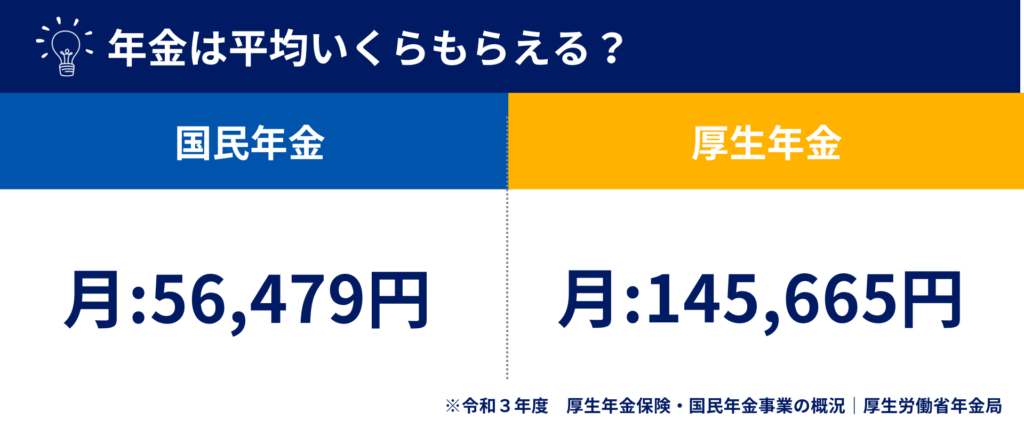

2022年12月に厚生労働省年金局が発表したデータでは、国民年金の老齢年金受給者の平均的な年金の月の金額は、2021年度では56,479円となっています。また、厚生年金保険の老齢年金受給者の平均的な年金の月額は、2021年度では145,665 円となっています。

出典:令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局

これらのデータをみると、厚生年金保険の受給者の平均年金月額が国民年金の2.5倍以上になっており、厚生年金保険の加入の有無によって年金の格差が大きいことがわかるでしょう。

厚生年金保険は、給与の額によって年金保険料が異なり、結果として受給額に大きな差が生まれ、支給額も個人毎に異なります。したがって、高い給与の人は、将来高額の年金を受け取ることができるのです。

厚生年金の受給額の早見表

※年収、標準報酬額は平均値です。個人と仮定した計算で、加給年金は含まれません。本データは、2020年度の制度(金額)をもとにしています。

「老齢厚生年金」とは厚生年金から支給される老齢年金のことで、「老齢基礎年金」とは国民年金による老齢年金のことです。

例えば、年収500万円で40年間年金保険料を納付した場合、老齢基礎年金約78万円と老齢厚生年金約110万円を合計し、年間約188万円支給されることになります。1ヶ月あたりの支給額を計算すると、約15万6,000円です。

受給額早見表

| 保険料納付済期間 | 老齢厚生年金 | + | 老齢基礎年金 | ||

| 年収700万円 | 年収500万円 | 年収300万円 | 収入関係なし | ||

| 標準報酬額 58.3万 | 標準報酬額 41.7万 | 標準報酬額 25万 | |||

| 40年 | 約153万円 | 約110万円 | 約66万円 | 約78万円 | |

| 30年 | 約115万円 | 約82万円 | 約49万円 | 約58万円 | |

| 20年 | 約77万円 | 約55万円 | 約33万円 | 約39万円 | |

| 10年 | 約38万円 | 約27万円 | 約16万円 | 約19万円 | |

厚生年金は何年払えば満額もらえる?

厚生年金の場合は、満額という概念がありません。厚生年金は、年収と加入期間に応じて受給額が決まるので、納めた金額が多いほど(勤務年数が長いほど)、もらえる年金額も増えます。

一方で、国民年金の場合は、40年間払えば満額となります。具体的には、20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めることで、老齢基礎年金の満額を受け取ることが可能です。

iDeCoに加入すると厚生年金が減る?

個人型拠出年金(iDeCo)に加入しても、厚生年金の受給金額は減りません。

iDeCoの掛金は、給料からの天引きではなく、貯金などの個人資産から拠出する仕組みです。つまり、収入の額は変化せず、厚生年金には影響しません。

ただし、個人型拠出年金(iDeCo)ではなく、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」の場合は、企業が毎月一定額の掛金を支払い、社員が運用する仕組みです。月々の厚生年金の保険料が減る分、将来の厚生年金の受給額も減る可能性があるので覚えておきましょう。(一般的に、掛金が多いほど受給額の減少幅も大きくなります)

厚生年金の加入条件は?

厚生年金保険の加入条件は、下記の通りです。

- 「適用事業所」と呼ばれる厚生年金保険に加入している企業に、

- 常時使用されている、

- 70歳未満のすべての方

※適用事業所の説明は、こちらの見出しをご覧ください。

「常時使用」とは、いわゆる正社員や、正社員と同等の勤務時間で働いているアルバイトなどが当てはまります。

したがって、外国人であっても、条件に該当すれば、厚生年金保険に加入しなければなりません。また、試用期間中であっても、加入条件を満たせば入社初日から加入義務があります。

厚生年金保険の被保険者とならないケース

パートやアルバイトなどのように労働時間が短い従業員や日雇など臨時的・一時的に働く方は厚生年金保険の被保険者にならないケースがあります。

①パート・アルバイトなど労働時間が短い従業員

パートやアルバイトなどのように労働時間が短い従業員でも、「1週間の所定労働時間」と「1か月の所定労働日数」が正社員やフルタイムの従業員の3/4以上である場合には、厚生年金保険の被保険者となります。

これが、いわゆる「4分の3基準」とよばれる基準です。つまり、この「4分の3基準」を満たさない従業員は、原則として厚生年金保険の被保険者とはなりません。

ただし、特定適用事業所と任意特定適用事業所で働く従業員の場合は、「4分の3基準」に該当していなくても、以下の4つの条件に該当すると厚生年金保険の被保険者となります。

- 週間の所定労働時間が20時間以上

- 雇用期間が1年以上の見込み(2022年10月以降は「2か月を超える見込み」)

- 賃金の月額が88,000円以上

- 昼間部の学生ではない

上記の社会保険の適用拡大により厚生年金保険の被保険者となる条件については、日本年金機構のホームページで詳しく解説されていますので、詳しく知りたい方は参考にするとよいでしょう。

参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

②日雇などの臨時的・一時的に働く労働者

以下の条件に該当する場合には厚生年金保険の被保険者とはなりません。ただし、一定期間を超えて雇用されると「常時使用される従業員」とみなされ、被保険者になるため注意しましょう。

- 日々雇い入れられる人

1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる - 2カ月以内の期間を定めて使用される人

所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる(※) - 所在地が一定しない事業所に使用される人

いかなる場合も被保険者とならない - 季節的業務(4カ月以内)に使用される人

継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる - 臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人

継続して6カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる

※令和4年10月以降、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。

厚生年金の保険料の計算方法

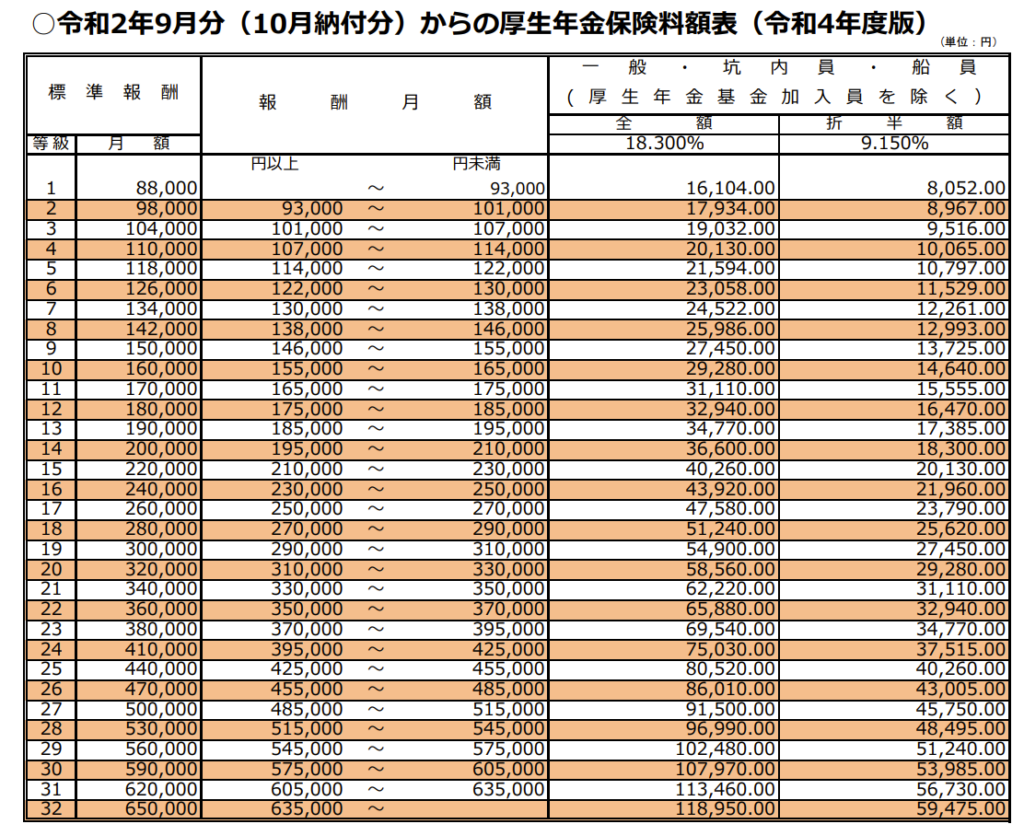

厚生年金保険の保険料は、毎月の保険料や年金額を計算する際に用いる「標準報酬月額」と、賞与を1,000円未満の端数を切り捨てて計算した「標準賞与額」の2つから計算します。

標準報酬月額による保険料の計算方法

毎月の給与に対する厚生年金の保険料は、以下の計算式で算出します。

厚生年金保険の標準報酬月額は、以下の表のように、第1級(88,000円)から第32級(650,000円)まで区分されています。

引用:令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和4年度版)|日本年金機構

被保険者ごとに区分したそれぞれの標準報酬月額に、厚生年金保険料率(2023年10月現在18.3%)を乗じて計算し、使用者である会社と従業員で折半して負担します。

標準報酬月額の決定方法には以下の4つがあります。

- 入社時に決定する「資格取得時決定」

- 毎年決められた時期に見直しをする「定時決定」

- 昇給や降給などで報酬が大きく変動したときに見直しをする「随時改定」

- 産前産後休業や育児休業をした従業員が復職後に報酬に変動があった場合に見直しをする「産前産後休業終了時改定」及び「育児休業等終了時改定」

標準賞与額による保険料の計算方法

賞与に対する保険料の計算式は、以下のとおりです。

それぞれの賞与の1,000円未満の端数を切り捨てて計算した標準賞与額に厚生年金保険料率(2023年10月現在18.3%)を乗じて計算し、労使折半して負担します。

標準賞与額は、賞与、期末手当、決算賞与のような労働の対価として一時的に支給されるものであり、名称を問わず年3回まで支給されるものが対象です。

なお、1か月に支給された賞与額が150万円(同一月内に2回以上支給された場合には合計額)を超える場合には、150万円が標準賞与額の上限となります。

厚生年金に加入する適用事業所の種類

従業員が厚生年金保険に加入する適用事業所には、主に「強制適用事業所」「任意適用事業所」「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」の4種類があります。

①強制適用事業所

以下の事業所は強制適用事業所と呼ばれ、必ず厚生年金保険に加入しなければなりません。

- 常時従業員を1人以上雇用しているすべての法人の事業所

- 適用業種に該当し、常時従業員を5人以上雇用する個人事業所

法人の場合は、役員であっても「法人から報酬を得て使用される者」として扱われるため厚生年金保険の被保険者となります。したがって、代表者1人であっても厚生年金保険に加入しなければなりません。

また、常時従業員を5人以上雇用している個人事業所も強制適用事業所となりますが、以下のような一部の業種は除かれます。

- 農林・水産・畜産業

- 接客娯楽業(飲食店・旅館・理容業など)

- 宗務業(寺社・寺院など)

※非適用業種は、常時従業員が5人以上いる個人事業所でも強制適用事業所とはなりません。

なお、士業(弁護士・税理士・社会保険労務士など)については、2022年10月以降は適用業種に該当することになりました。

参考:健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)|日本年金機構

②任意適用事業所

強制適用事業所に該当しなくても、任意適用事業所となることで厚生年金保険に加入することができます。

任意適用事業所として認められるには、厚生年金保険の適用事業所になることに半数以上の従業員が同意し、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。

なお、このケースでは、任意適用事業所になることに同意をしなかった人もすべて厚生年金保険の被保険者となります。

③特定適用事業所、④任意特定適用事業所(社会保険の適用拡大)

厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業は特定適用事業と呼ばれ、「1週間の所定労働時間が20時間以上」などの一定の条件に該当する短時間労働者は、社会保険の加入が義務付けられています。

また、常時500人以下の企業で働く短時間労働者であっても、労使の合意により申し出をすることで、任意特定適用事業所となることができます。

社会保険の適用拡大について

社会保険の適用拡大により、これまで社会保険の加入義務がなかった短時間労働者でも厚生年金保険に加入するケースが増えています。

2022年10月からは段階的に特定適用事業所の対象となる企業の範囲が広がり、被保険者の総数は2022年10月からは「501人以上から101人以上」、2024年10月からは「51人以上」に変更される予定です。

特定適用事業所では、これまで社会保険に加入していなかったパートやアルバイトでも、短時間労働者の要件を満たすと健康保険と厚生年金保険に加入義務が発生することに注意しましょう。

参考:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

厚生年金の種類

厚生年金の行う保険給付には、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金の3種類があります。

老齢厚生年金

老齢厚生年金とは、厚生年金から支給される老齢年金のことです。会社員や公務員など、厚生年金に加入していたことのある人に支給されます。

いわゆる、普段よく使われる「厚生年金」という用語は、この老齢厚生年金を指すことが多いです。

障害厚生年金

障害年金(「障害基礎年金」と「障害厚生年金」)は、病気・けがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、受け取れる年金です。

障害厚生年金は、厚生年金に加入している間に、障害の状態になってしまった場合、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

具体的には、厚生年金に加入している間に初診日があり、病気やけがで障害基礎年金の1級もしくは、2級に該当する障害の状態になったときが条件です。また、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要となります。

- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間で、保険料が納付または免除されていること

- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

出典:障害年金|日本年金機構

遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなった際に、その方が生計維持をしていた遺族が受け取れる年金です。

遺族厚生年金の受給対象者は、下記の優先順となります。

- 子どものいる配偶者

- 子ども(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

- 子どものいない配偶者

- 父母

- 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

- 祖父母

※諸条件あり

出典:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

厚生年金の受給資格期間と受給開始年齢

年金は受給できる年齢が来ても請求しなければもらうことはできません。

ここでは受給年齢が到来することによって支給される老齢厚生年金の手続きや必要書類について解説します。

受給資格期間とは

受給資格期間とは老齢基礎年金を受給するために最低限必要な期間のことです。老齢基礎年金を受け取るためには、国民年金や厚生年金保険、共済組合などの加入期間を含む保険料納付済期間と保険料免除期間などを合計して10年以上の期間が必要になります。

そして、老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あることが必要です。

受給開始年齢とは

老齢厚生年金の受給開始年齢は原則として65歳です。

ただし、60歳から65歳になるまでの間で月数に応じて年金額が減額される「繰上げ受給」や、66歳以降75歳までの間で月数に応じて年金額が増額される「繰下げ受給」による受給方法もあります。

自分自身のライフプランに合わせた柔軟な受け取り方が可能な制度です。

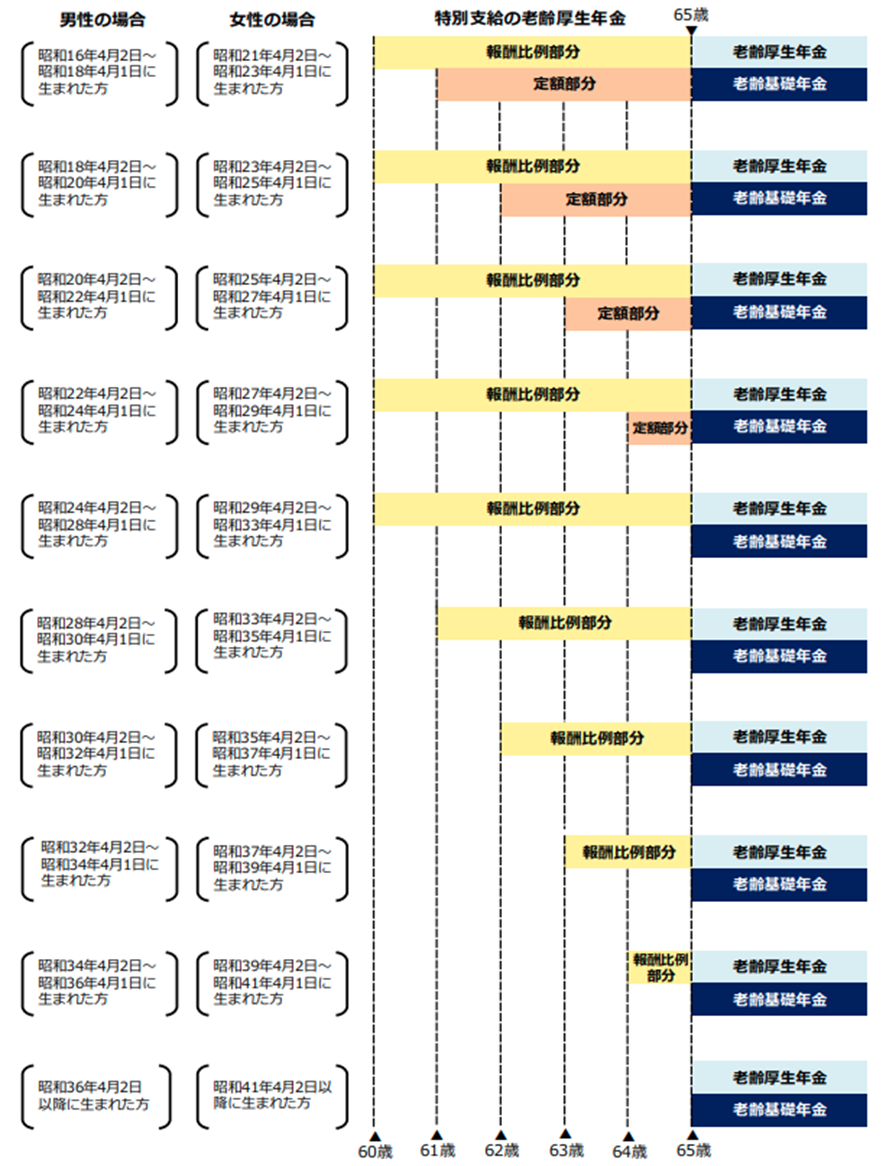

特別支給の老齢厚生年金について

厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合には、特例として65歳前でも生年月日に応じて「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる場合があります。

「特別支給の老齢厚生年金」には、老齢厚生年金の基礎となる報酬比例部分と「定額単価×被保険者期間の月数」で計算される「定額部分」があります。生年月日と性別に応じて受給できる金額やそれぞれの受給開始年齢が異なることに注意が必要です。

「特別支給の老齢厚生年金」は65歳まで支給される期間限定の有期年金であり、65歳になると通常の老齢厚生年金と基礎年金の2階建て年金に切り替わります。

「特別支給の老齢厚生年金」と通常の老齢厚生年金の支給開始年齢の関係は以下の図のようになります。

厚生年金を受給するための手続きと必要書類

年金の手続きをすると年金証書が日本年金機構から送られてきます。年金証書が届いたら2か月〜3か月で指定した口座に最初の年金が振り込まれるのが一般的です。

ただし、働いて厚生年金保険に加入しながら厚生年金を受給する方は、厚生年金が全額または一部支給停止になることがあります。自身の年金がいくら支給されるのかを手続きの際に年金事務所で相談することをおすすめします。

手続きの流れ

年金請求書に必要事項を記載して、戸籍抄本や住民票などの必要書類を添付して、お住まいから近い年金事務所に提出して手続きを行います。手続きは受給権発生日である受給開始年齢の誕生日の前日から可能です。受給開始年齢になる前に手続きをすることはできません。

年金の受給する権利がある方には、受給開始年齢が到来する3か月前に日本年金機構から年金請求書が送られてきます。年金請求書といっしょに送られてくる「年金の請求手続きのご案内」をよく読んで、必要書類を準備しましょう。

なお、日本年金機構から送られてくる年金請求書には、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所・年金加入記録があらかじめ印字されています。特に年金記録に間違いがないかをよく確認しましょう。

厚生年金保険の加入歴に間違いがある場合、加入資格期間の10年を満たすのに年金請求書が送られて来ない場合には、お近くの年金事務所で事前に相談し、調べてもらうことをおすすめします。

手続きに必要な書類

受給手続きに必要な書類には以下のものがあります。戸籍抄本や住民票などは、原則として受給権発生日以降に交付されたもの(交付から6か月間有効)が必要です。老齢厚生年金を受給するために必要となる主な書類について見ていきましょう。

- 年金請求書

- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のうちいずれか1つ(日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合や年金請求書にマイナンバーを記載した場合は不要)

- 年金を受給する通帳やキャッシュカード(コピー可)

- 戸籍謄本

- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記載することで省略可)

- 配偶者の収入確認書類(マイナンバーを記載することで省略可)

所得証明書、課税証明書、非課税証明書など - 子どもの収入確認書類(マイナンバーを記載することで省略可)

学生証、在学証明書など(義務教育期間中は不要)

- 戸籍謄本

- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記載することで省略可)

- 請求者の収入確認書類(マイナンバーを記載することで省略可)

- 所得証明書、課税証明書、非課税証明書など

- 年金手帳など(基礎年金番号に統一されていない年金手帳や記録がある場合)

- 合算対象期間を証明する書類(受給資格期間を満たしていない場合)

- 雇用保険被保険者証(雇用保険に加入したことがある場合

- 年金証書(配偶者の分を含み、他の公的年金を受給している場合)

- 配偶者の基礎年金番号通知書など

- 医師の診断書など(障害の状態が1級または2級に該当する子どもがいる場合)

必要書類は加給年金の有無など請求する方の状況によって異なります。

また、特別支給の老齢厚生年金を受給している方が65歳で老齢厚生年金を受け取る場合には、誕生日月までにはがき形式の年金請求書が送られてきますので、簡単に手続きすることが可能です。

厚生年金と国民年金の切り替え方法

①厚生年金から国民年金に切り替えたい場合、②国民年金から厚生年金に切り替えたい場合の、対応方法は下記の通りです。

- 住所地の市区役所または町村役場で、第1号被保険者の加入の手続きを行います。(原則、退職日の翌日から14日以内)

- 基礎年金番号通知書または年金手帳、退職を証明する書類(離職票など)などが必要です。

- 厚生年金への加入手続きは就職先の会社が行うため、この場合は自分で切り替え手続きを行う必要はありません。

- 厚生年金に加入した日をもって国民年金の資格が喪失となります。

- 国民年金保険料を前納していた場合でも、保険料還付の案内が年金機構から届き、手続きを済ませれば、保険料も戻ってきます。

厚生年金保険の未加入事業所への調査と罰則

年金事務所では未加入事業所の調査を常時行っており、未加入の企業に対して指導を実施しています。これに違反をすれば、保険料を追徴されるだけではなく、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性もあり、決して許されることではありません。

法人の場合は、たとえ社長1人であっても厚生年金保険の加入は義務です。

また、個人事業所であっても従業員が常時5人以上いる場合は、農林水産業などの一部の業種を除き、厚生年金保険の加入が義務付けられています。

厚生年金保険は将来の生活における支え

公的年金制度のひとつである厚生年金保険は、将来の生活の支えとなる大切なものであることが理解できたと思います。2階建ての仕組みになっている厚生年金保険は、従業員のみが負担しているのではなく、会社も負担するものです。

将来の生活を支える大切な厚生年金保険の基本的な仕組みを理解することは、自身のライフプランを立てる際にも役立つでしょう。

よくある質問

厚生年金とは何ですか?

厚生年金保険とは、サラリーマンなどのように会社で働く方々が加入する公的年金です。詳しくはこちらをご覧ください。

厚生年金と国民年金はどう違いますか?

厚生年金保険は、国民年金に上乗せされる「2階部分」の年金です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

厚生年金の関連記事

新着記事

福利厚生が最低限しかないとどうなる?全くない会社への罰則や自分でできる対策も解説

福利厚生がない、または最低限しかない会社で働くことは、私たちの生活や将来設計に大きな影響を与えます。しかし、実際にどのような影響やリスクがあるのか、具体的に知らない方も多いのではないでしょうか。この記事では、法律上義務付けられている福利厚生…

詳しくみる女性が本当に嬉しい福利厚生ランキング!働きやすい職場への取り組みを解説

近年、多くの企業が女性社員向けの福利厚生を充実させています。これは少子高齢化や働き方改革が進む中で、女性が出産や育児を経ても安心してキャリアを継続できる環境が求められているからです。本記事では、女性向け福利厚生の導入背景や企業にもたらすメリ…

詳しくみる会社からの出産祝い金とは?福利厚生で支給される金額相場やタイミングなどを解説

会社が従業員やその家族の出産をお祝いする「出産祝い金」について、気になっている方も多いのではないでしょうか。出産祝い金は企業独自の福利厚生の一環であり、支給条件や金額は企業ごとに異なります。 この記事では、出産祝い金の仕組みや一般的な相場、…

詳しくみる福利厚生による節税の仕組みとは?経費になる条件や節税効果の高い制度も解説

福利厚生は、従業員の働きやすさや満足度を向上させる制度として広く認識されていますが、実は企業にとって法人税を軽減する「節税対策」としての側面も持っています。特に、法定外福利厚生費の中には、一定の要件を満たすことで損金算入が可能となり、税務上…

詳しくみる福利厚生としてマッサージを導入する方法は?相場や経費の取り扱いも解説

近年、働き方改革や健康経営の推進を背景に、企業が福利厚生としてマッサージサービスを導入するケースが増えています。単なる「癒し」の提供ではなく、従業員の心身の健康維持や生産性の向上、離職率の低下といった効果を期待できるため、注目度が高まってい…

詳しくみる会社は福利厚生で保険を導入すべき?社会保険との違いや種類、メリット、導入方法を解説

企業が福利厚生として導入する保険制度は、従業員の満足度や安心感を高め、企業にとっても人材の定着率向上や優秀な人材確保に効果的な制度です。しかし、「どのような保険を導入すればよいか」「そもそも福利厚生として保険が必要なのか」と疑問を抱える担当…

詳しくみる