- 更新日 : 2025年7月10日

会社側が行う退職手続きは?遅いと言われないためのチェックリストも紹介

退職手続きが遅いと、退職する従業員に損害が発生する恐れがあります。会社側の必要な手続きを洗い出し、確実に実行しなければなりません。本記事では、手続きの詳細やスケジュール、遅延なく手続きを進めるポイントなどを解説します。

目次

退職までに会社側が行う手続きとスケジュール

従業員から退職の申し出があった場合、会社側は速やかに必要な手続きをしなければなりません。退職手続きのなかには期限が決まっているものがあるため、注意が必要です。

会社側がしなければならない基本的な手続きは、以下のとおりです。

- 退職日の決定

- 退職届の受理

- 退職者に対する手続きの説明

- 必要書類の準備

- 貸与品の回収

それぞれについて詳しく説明します。

退職日の決定

従業員が退職を申し出てから14日後以降の日付で退職日を決定します。民法第627条には、期間の定めのない雇用の解約の申入れについて、「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」との定めがあります。

退職日は就業規則よりも民法が優先されるため、就業規則で3ヶ月前の申し出が必要である旨を定めていても、従業員が退職希望日の2週間よりも前に退職を申し出た場合、法的には問題ありません。

会社側と従業員で話し合い、申し出から14日後以降の日付で退職日を決めましょう。なお、会社側が認める場合は、従業員の申し出から14日を切る場合でも、退職が認められます。

退職届の受理

退職日が決定したら、従業員から退職届を提出してもらい、受理します。退職の意思は口頭による表明のみでも法律上問題ありませんが、トラブル防止の観点から退職届として書面に残した方がよいでしょう。

退職日の2週間前まで、または就業規則に定める期日までに退職届を提出するよう従業員へ説明します。有給休暇に残りがある場合は、どのように取り扱うか相談しておくとよいでしょう。

退職者に対する手続きの説明

退職者に対して、提出しなければならない書類や退職後に行うべき手続きなどについて説明します。漏れなく対応できるように、リスト化して書面で提示すると親切でしょう。

退職後に他の企業などへの就職が決まっている場合は、新たな就業先で健康保険に加入するため問題ありませんが、退職してから転職活動する場合や就業予定がない場合は、健康保険の取り扱いについて決める必要があります。

国民健康保険に加入する際は、資格喪失後14日以内に住所地の市区町村の役所窓口で本人が手続きしなければなりません。失業保険を給付する場合も本人が手続きする必要があるため、注意が必要です。

必要書類の準備

従業員の退職にあたって用意しなければならない書類は、以下のとおりです。

離職票は、失業手当や高年齢雇用継続給付の受給手続きの際に必要な書類で、ハローワークが発行します。これに対して退職証明書は、従業員が確かに退職したことを証明する書類で、会社が発行する書類です。

労働基準法第22条には、労働者が退職証明書を請求した場合、使用者は必ず交付しなければならない旨が定められています。従業員から退職証明書を求められた場合は、速やかに発行しましょう。

貸与品の回収

退職に伴い、社員証や健康保険証、制服、パソコンなどの貸与品を回収します。貸与品のリストを作成して渡しておくとスムーズでしょう。

健康保険証に関しては、退職日の翌日から5日以内に保険者へ返却する必要があるため、注意が必要です。従業員のなかには、有給休暇を消化してから退職する人もいるでしょう。その場合は、退職日以降に速やかに郵送などで健康保険証を返却してもらう必要があります。

退職までの手続きが遅い場合のリスク

退職までの手続きはできる限り速やかに行う必要があります。しかし、何らかの理由で手続きが遅延する場合があるでしょう。そのような場合、従業員には以下のようなリスクが生じます。

- 健康保険の加入手続きが遅れる

- 失業保険の受給手続きが遅れる

それぞれについて詳しく解説します。

健康保険の加入手続きが遅れる

健康保険は、転職先が決まっている場合は新しい就業先で加入しますが、就業予定がない場合や個人事業主になる場合などは、以下の3つの選択肢からどの保険に加入するか決めなければなりません。

- 国民健康保険に加入する

- 任意継続健康保険を適用する

- 家族が加入している健康保険に被扶養者として加入する

加入手続きは本人が行うため、健康保険の種類や加入方法についてあらかじめ説明しておく必要があるでしょう。

失業保険の受給手続きが遅れる

退職後に失業保険を受給する場合は、本人が手続きしなければなりません。一般的な自己都合退職の場合、失業保険の受給条件は、「離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して1ヶ月以上あること」です。

失業保険は、退職者が生活の安定を保ち、再就職に向けて活動するために必要な制度です。受給条件および手続き方法について事前に案内しておきましょう。

参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省

退職後に会社側が行う手続きとスケジュール

従業員が退職したら、期限に間に合うように各種の手続きを進める必要があります。必要な手続きは、以下のとおりです。

それぞれについて詳しく解説します。

健康保険・厚生年金保険に関する手続き

会社は、退職した従業員の健康保険および厚生年金保険の資格喪失手続きをする必要があります。期限は、資格喪失日から5日以内です。事務センターまたは管轄する年金事務所に対して「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」と「本人および扶養家族分の健康保険証」を提出します。

資格喪失日は退職日の翌日のため、1月31日に退職した場合は、2月1日が資格喪失日にあたり、2月5日までに手続きを完了させる必要があります。提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参の3つから選択可能です。

参考:従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き|日本年金機構

雇用保険に関する手続き

会社は、退職者が被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内に事業所を管轄するハローワークに対して「雇用保険被保険者資格喪失届」および「雇用保険被保険者離職証明書」を提出します。

例えば、1月31日が退職日の場合、2月1日が「雇用保険の資格を失った日」となるため、2月2日から10日以内に提出しなければなりません。出勤簿や退職辞令発令書類、賃金台帳、離職理由が確認できる書類などを併せて提出することにより、ハローワークから離職票が交付されます。

所得税に関する手続き

従業員が退職した場合、会社は退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を交付しなければなりません。退職後、その年に他の企業へ就職した場合、新しい就業先で年末調整するためには、源泉徴収票が必要です。

所得税は毎月の給与から天引きされますが、概算で計算されたものであるため、正確な納税額は異なります。そのため、毎年年末に所得税を払い過ぎた人に対しては還付し、不足している人からは徴収します。

源泉徴収票は確定申告の際にも使用するため、退職後に就業しなかった場合でも必要です。

源泉徴収票は所得税法によって交付が義務付けられているため、交付を怠った場合は所得税法242条6項の定めに基づき罰則が科されます。

参考:No.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|国税庁

住民税に関する手続き

給与から住民税を特別徴収している従業員が退職した場合、会社は住民税の手続きをしなければなりません。住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して翌年の6月から1年間で支払う仕組みのため、退職時期によって手続きが異なる点に注意が必要です。

1月から5月の間に退職する場合は、住民税の残額を最後に支払う給与または退職金から天引きします。6月以降に退職する場合は、以下のいずれかの方法を選択します。

- 最後に支払う給与または退職金から天引きして会社経由で納付する

- 普通徴収に切り替えて、退職者自身が納付する

- 新しい就業先で特別徴収する

退職後の手続きが遅い場合のリスク

退職後の手続きは期限が短いものが多いため、速やかに処理しなければなりません。手続きが遅い場合の従業員側のリスクは、以下のとおりです。

- 失業給付の受給開始が遅れる

- 国民健康保険への加入が遅れる

それぞれについて詳しく解説します。

失業給付の受給開始が遅れる

先述のとおり、会社側は従業員が退職などによって被保険者でなくなった場合、その事実が発生した日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所のある管轄のハローワークに提出する必要があります。

しかし会社側がこの手続きを怠ると、ハローワークから離職票が発行されません。離職票が発行されないと退職者は失業給付の受給申請ができないため、失業給付の受給開始が遅れ、退職者の生活に影響を与えることとなります。

国民健康保険への加入が遅れる

退職した従業員が新たに国民健康保険へ加入する場合、退職した会社が発行する「健康保険の資格喪失証明書」を住所地の市区町村へ提出します。しかし、会社側の手続きの遅れによって「健康保険の資格喪失証明書」が発行されないと、国民健康保険への加入手続きが遅れ、無保険の期間が生じてしまいます。

日本ではすべての国民が健康保険に加入することが義務となっているため、加入していない期間に医療機関を受診した場合、費用が全額自己負担となる恐れがあり、注意が必要です。

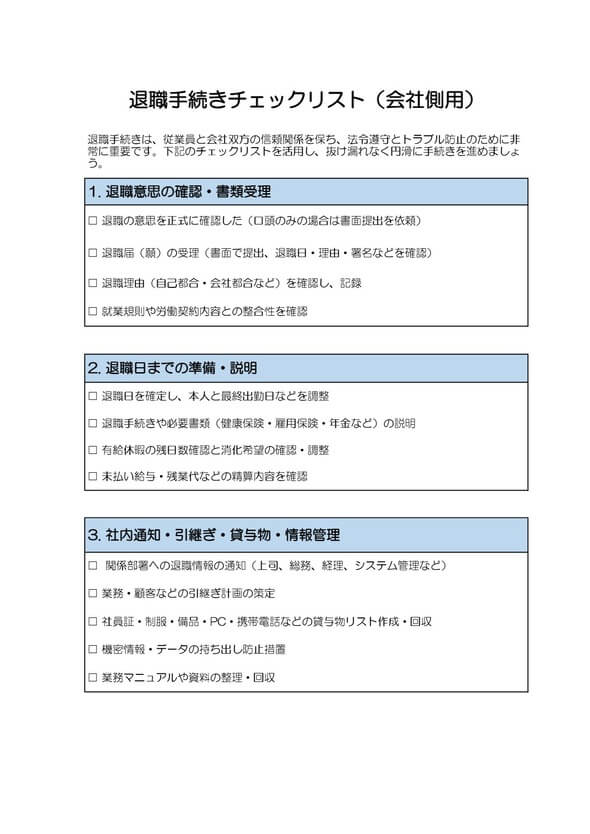

会社側が行う退職手続きのチェックリスト

退職手続きは、期日までに漏れなく行うことが大切です。そのためには、チェックリストを作成して管理する方法がおすすめです。

以下の2つにわけて会社側が行う退職手続きのチェックリストを紹介します。

- 退職までの手続きチェックリスト

- 退職後の手続きチェックリスト

退職までの手続きチェックリスト

| 行うこと | 期日や注意点 | チェック | |

|---|---|---|---|

| 退職までの手続き | 退職日の決定 | 従業員が退職を申し出てから14日後以降の日付とする | |

| 退職届の受理 | 書面で提出してもらう | ||

| 退職者に対する手続きの説明 | 健康保険や失業保険について | ||

| 必要書類の準備 |

| ||

| 貸与品の回収 |

|

退職後の手続きチェックリスト

| 行うこと | 期日 | 提出先 | 提出書類 | チェック | |

|---|---|---|---|---|---|

| 退職後の手続き | 健康保険・厚生年金保険 | 資格喪失日から5日以内 | 事務センターまたは管轄する年金事務所 |

| |

| 雇用保険 | 退職者が被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内 | 事業所を管轄するハローワーク |

| ||

| 所得税 | 退職後1ヶ月以内 | 退職者本人 | 源泉徴収票 | ||

| 住民税 | 1月から5月の間に退職する場合は、住民税の残額を最後に支払う給与または退職金から天引きする。6月以降に退職する場合は、以下のいずれかの方法を選択する。

| ||||

会社側が退職手続きを遅延なく行うポイント

退職手続きが遅延すると、従業員に損害を与える事態になりかねないため、注意が必要です。会社側が遅延なく手続きを行うポイントは、以下のとおりです。

- スケジュールに余裕をもつ

- 返却物は期限を決める

- チェックリストを作成する

それぞれについて詳しく解説します。

スケジュールに余裕をもつ

退職までの手続きや退職後の手続きが遅れると、場合によっては従業員に影響を与えてしまう恐れがあるため、手続きはスケジュールに余裕をもって行いましょう。

不安な点がある場合は、事前に各種書類の提出先へ問い合わせるなどして解消しておくことが大切です。問い合わせ内容と結果はメモに残すなどして、同じようなケースが発生した場合に活用できるようにしておくと効率的です。

返却物は期限を決める

返却物を確実に返却してもらうためには、期限を定めることがおすすめです。返却物の一覧表を作成し、期限を明記するとよいでしょう。

特に保険証は、退職の翌日から5日以内に資格喪失届とともに返却する必要があるため、速やかに回収する必要があります。退職者に扶養家族がいる場合は、家族の分も含めて返却が必要なため、事前によく説明しておきましょう。

チェックリストを作成する

従業員の退職は、繰り返し発生する業務です。毎回漏れなく手続きするために、チェックリストを作成しておくとよいでしょう。退職にあたって必要な手続きを洗い出し、期限と提出先をまとめておけば、作業を効率化できます。

従業員にも必要な手続きをリスト化した資料を渡しておくと、認識の齟齬の発生を防止できるでしょう。

退職手続きは計画的に進めよう

従業員の退職にあたっては、さまざまな手続きが発生します。期限が明確に定められている手続きが多いため、計画的に取り組むことが大切です。

退職者の再就職の状況や意向によって必要な手続きに違いが生じるため、早めに退職者の意向を確認し、認識を擦り合わせておく必要があります。チェックリストを作成し、確実に手続きを進めましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

派遣先でのパワハラは、派遣元が対応すべき?それぞれの対応手順や事例を解説

派遣先でのパワハラ問題が発生した場合、派遣元と派遣先のどちらが対応すべきか迷うことは少なくありません。派遣社員を守るためには、派遣元と派遣先がそれぞれの責任範囲を理解し、適切な対応をすることが重要です。本記事では、パワハラへの具体的な対応手…

詳しくみる成果主義とは?意味や能力主義との違い、向いている人、企業の導入方法

成果主義とは、仕事の成果に基づき評価を行う制度のことです。バブル崩壊後の業績悪化に伴い人件費負担を減らしたい企業のニーズから導入が広がりました。また、昨今の働き方改革の中でも再び注目されています。この記事では成果主義の定義、メリット、デメリ…

詳しくみるカタルシスとは?意味やカタルシス効果の活用方法を解説!

カタルシスは、もともとは演劇用語として使われていた言葉ですが、現代では浄化や解放という意味の心理学用語として多く用いられています。「カタルシスを感じる」などと用い、カタルシス効果を得ることにはストレスが軽減できる、不安が解消できるといったメ…

詳しくみる人事とは?役割や仕事内容、労務との違いなどを解説!

企業が成長するためには、優秀な人材を獲得することが必要です。人材採用を担当する部署である人事が有効に機能していなければ、優秀な人材を獲得できず、企業の成長も望めないでしょう。 当記事では、人事について解説を行っています。役割や仕事内容はもち…

詳しくみる正社員の雇用契約書は義務ではない!作成方法や注意点を解説

「雇用契約書ってどうやって作成すればいいんだろう?」「必須の記載事項が何かわからない…」 はじめて雇用契約書を作成する際、上記の疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。 雇用契約書は、労働条件を明確化し、労使間のトラブルを未然に…

詳しくみるキャリアカウンセラーとは?資格は必要?仕事内容や役割を解説

仕事を続けていると、自身の「キャリア」について考えることも多いでしょう。キャリアカウンセラーは、相談者にとって望ましいキャリアの選択や開発を手助けしてくれるキャリア形成の専門家です。 この記事では、キャリアカウンセラーの仕事内容、キャリアカ…

詳しくみる