- 更新日 : 2024年12月24日

マイナンバーの取扱規程は、どの事業者にも関係のある大切なこと

目次

マイナンバー取扱規程を「設けるべき」理由とは?

社員数も100人以下だし、小規模な会社だから、マイナンバーの取扱規程を設ける必要はないだろう。そんな風に感じている人もいるかもしれません。

しかし、従業員数が例え1人であっても、マイナンバーの取扱規程は作成しておいた方がいいといいます。マイナンバーは個人情報であり、万が一情報が漏えいした場合のリスクを考えると、きちんと取扱を決めておいたほうがいいのです。

とはいえ、従業員が家族であったりすると「大丈夫だろう」という気持ちになってしまいがちですが、マイナンバーは、取引先や税理士、大家などの分も取り扱うことがあります。その場合に、もし情報が流出したら…。取引先の情報が漏えいするなどということがあれば、信用問題にも発展します。

また、これから事業を拡大させようと考えている人は、ゆくゆくはマイナンバー取扱規程を作成しなければいけません。小規模な事業のうちから対応することで、将来的にも運用がスムーズになり、事務作業に混乱を来すこともありません。100人以下の事業者であっても、マイナンバーの取扱規程は設けるべきなのです。

マイナンバーの取扱規程で必要なのは、体制に合った制度構築

マイナンバーの取扱規程は、事業の規模によっても変わってきます。何千人と社員がいる会社では、書類を作成したり、データを入力したりするだけでも大変な作業です。しかし、従業員数が100人以下、はたまた、従業員数が数名しかいなければ、マイナンバーの保管場所の規模自体も変わってきます。

マイナンバーの取扱規程で大切なのは、自分の事業に見合った制度を構築するということです。

また、従業員が少ない場合、マイナンバーの取扱担当者の選任も重要です。日頃の業務に新たな業務が追加されるわけですから、負担のないような選任をしなければいけません。また、作業を分担するなど、継続的に運用可能な制度を作るようにしてください。

運用可能な制度づくりのポイントとしては、お金をかけ過ぎない、ルールを厳しく設定し過ぎないこと。お金をかければいい体制が作れるかというと、そうではありません。ランニングコストがかかり、事業に影響をもたらす場合もあります。

ルールが厳しいのは一見、いいことに思えますが、チェックしなければいけない項目が多々あれば、それだけ作業に手間がかかり、他の業務に支障が出ることも。従業員のストレスになってしまうこともあるかもしれません。とにかく、今後継続可能かどうかの観点で、制度づくりをするように心がけてください。

マイナンバーの取扱規程、具体的に何をするの?

いざ、マイナンバーの取扱規程を作ろう!と思ったところで、具体的に何をすればいいかわからないという事業者の方もいらっしゃると思います。ここでは、具体的に取り決めておきたい内容をご紹介していきます。

マイナンバーの取扱規程には、明確にしておかなければいけない項目があります。

安全管理措置について検討

ここでは、マイナンバーを取り扱う業務の担当者などを明確に記しておきましょう。マイナンバーを導入するにあたって、どんな業務に必要になるのか知らなければいけません。

また、マイナンバーの情報を営業の成績管理などに利用することはできません。社員番号の代わりに気軽に使うというようなこともできませんので注意してください。

また、その個人番号が誰のものなのか、紐づく形で保存していい情報は、氏名や生年月日、住所などです。ここでも、営業成績などの事業において管理している情報と一緒に保存することはできません。

マイナンバーを扱うのは、総務や経理担当者などが中心になってくることが多くなります。その際も、閲覧していいのは誰か、情報を扱う人はだれなのかを、きちんと決めておく必要があります。みだりに関係者外の人間が、マイナンバーに触れることのないようにしていきましょう。

特定個人情報取扱の基本方針や取扱規程を決める

上記のマイナンバーの安全管理措置が定まったら、基本方針や取扱規定を決めていきます。基本方針では、特定個人情報を保護し、法令を遵守すること、安全に管理すること、何かあった場合の問い合わの対応に関することなどを記載します。

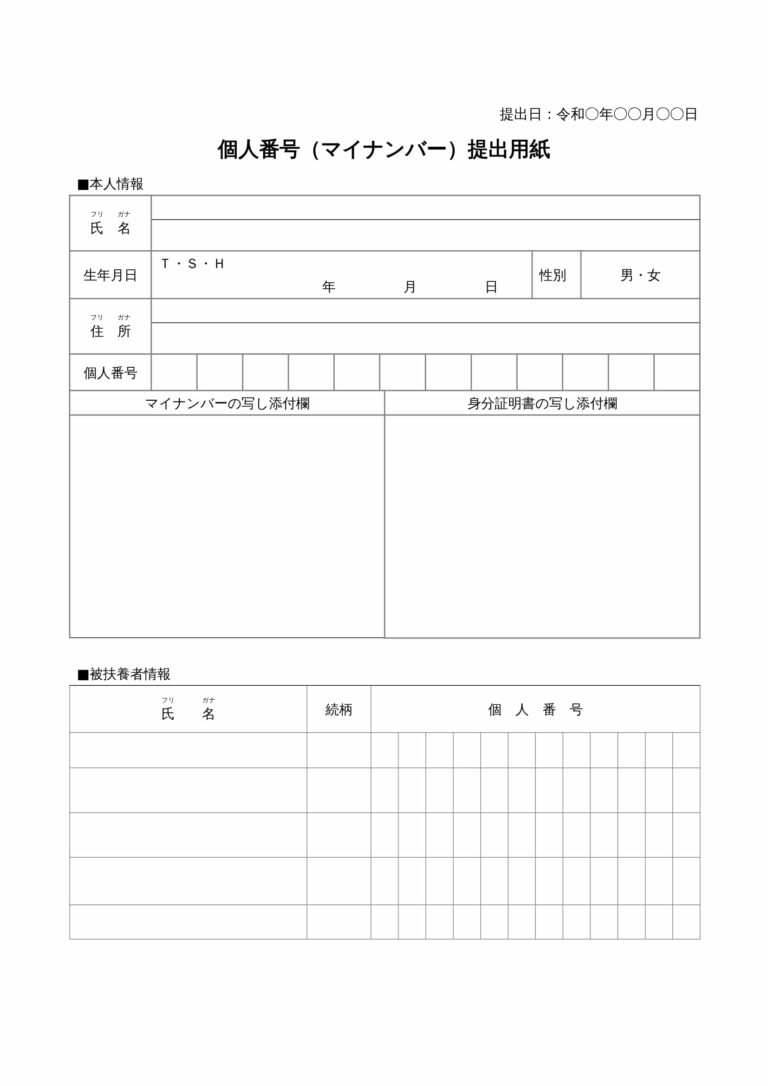

また、取扱規程では、源泉徴収票や支払調書などの作成上で関わることになる特定個人情報の取扱いマニュアルや事務フローなど、具体的に定めていきます。

取扱規程までが定まったら、ここからは安全管理措置の詳細についても決定していきましょう。システムで特定個人情報を管理する場合には、セキュリティソフトを導入したりするなど、情報漏えいを防止する対策が必要です。

また、書類で情報を管理する場合にも、保管庫に鍵をかけたり、簡単に覗き見ることができないキャビネットなどに保管しましょう。

マイナンバー導入にあたっては、社員教育も大切になってきます。社員自身が情報を丁重に扱わなければ、どんなに会社側が気をつけていても、安全管理が万全とはいえないからです。今後は、情報の取扱について、従業員の監督や教育にも意識を向けなければいけません。

まとめ

事業者は、必ずどこかでマイナンバーに触れることになるはずです。そして、そのマイナンバーを管理する立場になります。その時に戸惑わないように、また、情報が漏えいするなどの問題にならないためにも、今のうちから準備を始めておきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

マイナンバー導入後の業務フローをシミュレーションしてみよう!

マイナンバー制度が実際に運用され始めたら、一体どのような業務フローになるのでしょうか?ここでは収集と利用、保管・廃棄の業務フローをシミュレーションするとともに、それぞれの注意点についても解説します。 マイナンバーの業務フローその1【収集】 …

詳しくみるマイナンバーの通知カード、届く時期と届いた後の手続を教えます!

マイナンバー制度が実施されることをご存知の方は多いと思いますが、マイナンバーの通知カードが、いつ手元に届き、届いた後は何をすればいいかご存じでしょうか? マイナンバーの通知カードが届く時期は? マイナンバーの通知カードは今年10月以降、順次…

詳しくみるマイナ保険証とマイナンバーカードの違いとは?登録の確認方法・切り替えの注意点も解説

2024年12月、現行の健康保険証が新規発行を終了し、マイナ保険証への移行が本格化しています。この移行によって、人事・労務業務にもさまざまな影響が生じるでしょう。 本記事では、マイナ保険証とマイナンバーカードの違いや、登録状況の確認方法・切…

詳しくみるマイナンバーと健康保険に関する事務手続き

マイナンバーは社会保障分野と深く関わっているため、健康保険に関する手続きにもマイナンバーの記入が必要となります。事業者としてどのような事務手続きに変更があるのか、従業員としてどのような場面でマイナンバーを提供する必要があるのかを確認していき…

詳しくみる日雇いアルバイトでもマイナンバーの提出が必要?取得する側の注意点も解説!

日雇いアルバイトや派遣労働者であっても、扶養控除等を受ける際にはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーは勤務先の企業に提出が義務付けられているほか、副業で納税義務が発生した場合には税務署へ提出しなければなりません。今回は日雇いアルバイト…

詳しくみるマイナンバー制度と税金、変わる税金申告の様式をわかりやすく解説

マイナンバー制度の本格運用が2016年より始まりました。運用が始まり、それ以後に提出する「税金申告」の様式が変更になります。マイナンバーの記載欄が加わるだけなので、様式自体の大きな変更はありませんが、その数はかなりの数になりました。事前にき…

詳しくみる