- 更新日 : 2025年7月10日

労働契約法とは?基本事項や改正内容・経緯についてわかりやすく解説!

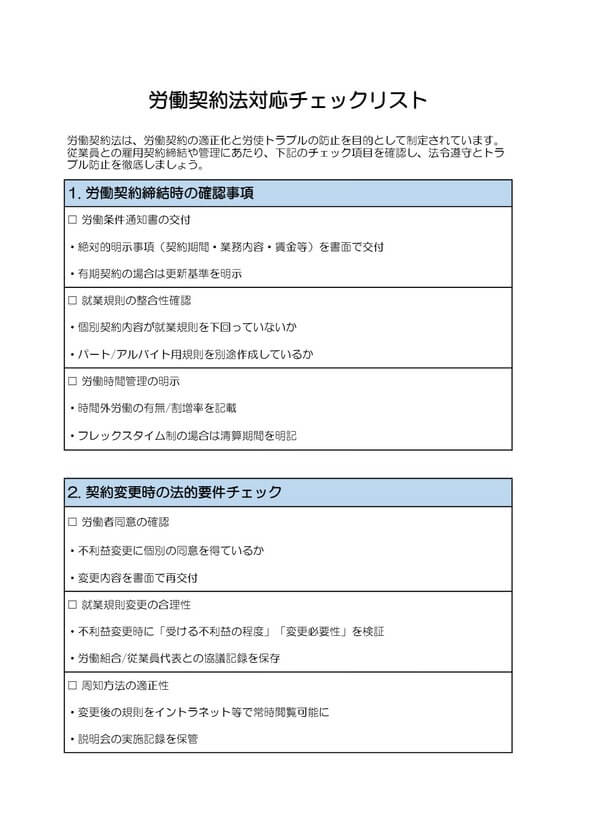

従業員を雇用している企業は、労働基準法や最低賃金法などを守ることはもちろん、「労働契約法」に規定されている労働契約の原則に従って、契約の締結や変更を行う必要があります。労働基準法など、その他の労働法との違いがわかりにくいかもしれませんが、当記事では労働契約法の要点をまとめ、実務上知っておきたいことを紹介します。

労働契約法とは?

労働契約法は企業とその従業員といった、労働者-使用者間の契約締結、労働条件の変更、解雇や雇止めなどに関する基本原則や民事上のルールを規定した法律です。

労働契約を締結するにあたって事前に決めるべき基本的な事項(労働条件)や考え方、労働契約を変更する際の要件、解雇や雇止めの判断基準など、労働契約に関する基本的な民事上のルールが定められています。労使間で労働契約を適切に取り交わし、労働者が不当な取り扱いを受けないように労働者を保護し、個別の紛争を予防することが主な目的です。

2008年に施行された同法は、比較的新しい法律といえます。それ以前は、労働者とのトラブルに対して過去の裁判例を参照して解決を図っていましたが、「何をするとどうなるのか」「何をしてはいけないのか」が一般の方にはわかりにくい状況でした。実際に個別の紛争が増加したという背景もあって、労働契約法として労働契約の基本ルールがまとめられたのです。

労働契約法で定められている労働契約の基本原則

労働契約法では、従業員を雇う際に労働契約を交わすときや、その内容を変更するときに、以下の原則に基づくことを求めています。当たり前のことや、別の条項や法令で規定されていることもありますが、再度それを確認して強調する形で基本原則がまとめられています。

| 労働契約の基本原則 | |

|---|---|

| 労使対等の原則 | 当事者の合意に基づいて契約が成立・変更されることは契約の一般原則です。しかし、労使の関係においては力関係の不平等が実態として存在するため、「対等の立場」「合意による成立」という規定を置き、労使対等を強調しています。 |

| 均衡考慮の原則 | 労働契約の締結・変更にあたって均衡を考慮することが重要であるため、就業の実態に応じて均衡を考慮すべきと強調しています。 |

| 仕事と生活の調和への配慮の原則 | 従業員にとっては仕事だけでなくプライベートも重要です。その重要性を改めて認識し、労働契約の締結・変更にあたって、仕事と生活の調和に配慮すべきことを強調しています。 |

| 信義誠実の原則 | 契約内容の遵守は契約の一般原則であり、民法にも信義誠実の原則が規定されています。この原則が労働契約にも適用されることを確認・強調しています。 |

| 権利濫用の禁止の原則 | 契約に基づくとしても、権利を濫用してはいけないことは契約の一般原則として民法でも規定されています。労働関係の紛争には権利濫用にあたる例が多いことから、この原則が労働契約にも適用されることを確認・強調しています。 |

労働基準法との関連性

労働に関わる法令は、多岐にわたります。それらをまとめて「労働法」と呼びます。その中でも代表格は「労働基準法」です。労働基準法は最低限の労働条件を定めた法律であり、労働者の保護だけでなく社会的な意義も強い法律といえます。

従業員を雇用している企業は、労働基準法を知らなくても必ず守らなければなりません。労働基準法は強制法規であり、労働者との個別の紛争が起こっていなくても、適用される法律です。違反があれば、労働基準監督署が是正の監督指導を受けるばかりか、罰金や懲役などの罰則が適用される場合もあります。また、裁判などで従業員から訴えられると、民事上の支払いを命じられることもあります。

一方、労働契約法は労働契約の内容決定や変更に関する民事的ルールを体系化した法律です。従業員を雇用する際、労働基準法など労働法に定められた事項を基準に個別の労働契約が交わされることになりますが、その際の合意の原則や基本的ルールを規定し、労働者との個別のトラブルを防止することが主な目的です。そのため、過去の判例の判断基準の中から解釈に揺らぎがないものを法律化している条文が多く、定められた条文には、その元となった判例などが多く存在します。

労働契約法の内容は?

ここからは、労働契約法の内容を簡単に紹介します。

労働契約や就業規則について

まずは、「労働契約の成立」「就業規則による労働条件の決定」などのルールについてです。

契約成立の基本は「当事者間の合意」です。

しかし、労働契約においては、就業規則が作成されていれば個別の合意がなくても労働条件を適用させることができます。そのためには、就業規則は合理的な内容で労働条件が定められていることと、労働者に周知させていることが必要です。

就業規則に違法な労働条件が定められている場合は、当然ながらその違法な労働条件に効力は発生しません。労働者に一方的に不利な労働条件が定められている場合など、合理的な労働条件と認められない場合にも、労働条件としての効力が発生しない可能性があります。また、就業規則は周知しなければ効力が発生しないため、従業員がいつでも就業規則を確認できる状態を保つ必要があります。就業規則を金庫にしまっていて、従業員が見たいときに見られないのであれば、就業規則の内容を労働条件とすることはできません。

労働契約の変更について

労働契約の内容を変更するには、労働者の合意が原則です。就業規則の変更により労働条件を変更することも可能ですが、就業規則で労働者に不利益な労働条件に変更する際にも、労働者の個別の合意が必要となります。

ただし、例外的に就業規則の変更により労働条件を有効に変更することができるケースもあります。その際は、次の要件を満たさなければなりません。

- 変更内容が合理的(次の事情等を考慮して判断する)

- 不利益の程度

- 変更の必要性

- 変更後の就業規則の相当性

- 労働組合等との交渉状況

- 変更後の就業規則の周知

就業規則の変更により労働者の合意なく労働条件を変更するには、高度の合理性が必要です。要件のハードルが高く、裁判などではその有効性は厳しく判断され、無効となるリスクがあることに留意しなければなりません。

出向・懲戒・解雇について

出向や懲戒、解雇は労働者に与える影響が特に大きくトラブルになりやすいため、労働契約法の遵守を徹底しましょう。

出向および懲戒については、「権利濫用と評価できる出向命令・懲戒は無効」です。

出向においては、あらかじめ労働契約は就業規則に出向を命じる根拠があって出向が労働条件に含まれているのか、どのような場合に出向を命じるのか、その必要性や対象となる労働者の選定が適切かどうかなど、さまざまな事情が総合的に考慮されます。

懲戒においては、就業規則等の規定にある懲戒事由に該当し、企業が懲戒をすることが可能であったとしても、「客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない」のであれば権利濫用に該当します。

解雇は使用者側の事情で一方的に労働契約を解除することを指します。客観的合理性や社会通念上の相当性がなければ権利濫用と判断され、無効となるのは懲戒と同じです。

解雇は労働者にとって不利益が大きい処分であり、裁判などではその有効性が厳しく判断されます。懲戒解雇は、該当する理由があって懲戒ができる場合であっても、労働者の行為の性質や態様、事情を考慮して処分の該当性や処分の重さを判断するため、普通解雇よりもさらにハードルが高いと考えたほうがよいでしょう。

「客観的合理性」や「社会通念上の相当性」というのは、就業規則に規定があって該当する事実があるなど、きちんとした理由があって、世間一般的に見てもその処分の重さが妥当・適切であるという意味合いになります。単にルールとして定めていれば問題ない、とは言い切れないことに注意しましょう。

契約期間中の解雇・更新について

契約期間を定める有期労働契約に関してはトラブルが多く、また法改正も過去に行われているため注意が必要です。重要なルールが3つあるため、以下にまとめます。

| 有期労働契約の重要なルール | |

|---|---|

| 契約期間中の解雇等 |

|

| 無期雇用への転換 |

|

| 雇止めの無効 |

|

労働契約法の改正内容や経緯は?

労働契約法は比較的新しい法律ですが、労働者保護を目的にさまざまな改正が行われています。改正内容や関連する法律改正について紹介します。

2012年8月10日の改正:有期労働契約に関するルール追加

無期転換ルールなど、有期雇用労働者の新しいルールができたのは、2012年です。以下の3つのルールが法改正で追加されました。

- 「無期転換ルール」(労働契約法第18条):2013年4月1日施行

有期労働契約を通算5年を超えて更新した際、労働者からの申込があると無期雇用に転換されるルール

- 「雇止め法理の法定化」(労働契約法第19条):2012年8月10日施行

過去の最高裁判例の雇止め無効の判断基準に「雇止め法理」と呼ばれいるものがあり、これをそのまま法律化したルール

- 不合理な労働条件の禁止(労働契約法20条)

有期雇用契約で働く従業員と無期雇用契約で働く従業員とで、有期雇用であることを理由に不合理な労働条件の差を設けることが禁止されるルール

2020年4月1日の改正:労働契約法20条の削除など

パートタイム労働法と労働者派遣法が改正され、2020年4月1日の施行に伴い、正規雇用の労働者と非正規雇用の労働者との間の不合理な待遇差をなくし、誰もが多様で柔軟な働き方が選択できるための法整備が行われました。これが同一労働同一賃金の新ルールです。

これまで有期雇用契約で働く従業員と無期雇用契約で働く従業員との間の不合理な労働条件の差を設けることを労働契約法第20条で禁止していましたが、労働契約法第20条が削除され、「パートタイム・有期雇用労働法」に統合されました。その際、パートタイム労働法は、有期雇用の労働者に適用範囲を広げ、「パートタイム・有期雇用労働法」(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)と改称されています。

参考:パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために|厚生労働省

2024年4月1日からの労働条件明示のルール変更に伴う無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示

2023年に「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正され、2024年4月1日から労働条件の明示のルールが変更されます。労働契約締結時と有期契約の更新時に就業場所や業務の変更の範囲を明示するほか、無期転換のルールが適用される有期雇用の従業員に対して、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示を書面で行う必要があります。

これらは、初めて無期転換申込権が発生する有期雇用の従業員だけではなく、更新の都度、無期転換権がある有期雇用の従業員に明示しなければなりません。自社の労働条件通知書や雇用契約書などを整備する必要があるため、注意しましょう。

参考:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省

労働契約法以外の「労働法」に関する他の法律

労働法には、労働契約法や労働基準法以外にもさまざまな法律が含まれています。各法律を簡単に紹介します。

労働基準法

上述の通り、労働条件の最低基準を規定しているのが「労働基準法」です。

例えば、次のような規定を置いています。

- 賃金の支払方法

- 労働時間の上限

- 時間外労働の上限

- 割増賃金の最低割合(割増賃金率)

- 解雇する際の手続き

- 有期雇用の契約期間

- 採用時に提示すべき労働条件や就業規則に記載すべき内容

- 休憩や年次有給休暇のルール など

労働法の中でも特に重要度が高いため、従業員を雇用する企業は少なくとも労働基準法は理解しておく必要があります。

最低賃金法

「最低賃金法」は、労働者に支払う給料の最低額を定めた法律です。最低額を保障することで労働者の待遇改善を図り、労働者の生活安定や労働力の質の向上、ひいては健全な経済の発展を目的としています。

最低賃金法で定めた最低額は、当事者間の合意があっても下回ることは許されません。そのような契約を交わしたときは、最低額と同額で定めたものとして扱われます。このことを知らずに最低額を下回る賃金しか支払わなかった場合は、不足分の支払いが必要です。また、賃金未払いとして従業員とトラブルになるだけでなく、場合によっては労働基準法上の罰則が適用されることもあります。

労働安全衛生法

「労働安全衛生法」は、安全衛生面における最低基準を定めて労働者保護を図る法律です。危険防止基準を設け、責任体制を明確にし、自主的な活動を促進することで職場の安全確保を目指しています。

労働安全衛生法では、事業主に対して次の措置を求めています。

- 事業場の規模等に応じて、安全管理者・衛生管理者・産業医や安全衛生委員会等を設置する

- 労働者の危険や健康障害を防止する措置を講じる

- 危険物や有害物等の取り扱いにあたり、危険防止の基準を守る

- 安全衛生教育を実施する

- 健康診断を行う など

危険が伴う職場では、特に注意しましょう。

労働者災害補償保険法

「労災」とも呼ばれる「労働者災害補償保険法」は、被災した労働者への給付について定めた法律です。業務中・通勤中に起こった労働者の負傷・疾病・死亡などに対して保険給付を行い、その後の社会復帰を促進するための制度を規定しています。

従業員を1人以上雇用している、すべての事業に適用されます。正社員だけでなく、アルバイトなども対象です。保険料は、全額企業が負担します。

労働者派遣法

「労働者派遣法」は、派遣元・派遣先・派遣労働者の3者の関係やルールを定めた法律です。労働者派遣事業を営む派遣元はもちろんのこと、派遣社員を受け入れる企業も同法への理解と対応が必要です。

(30日以内の派遣も含む)日雇派遣の原則禁止や、離職者を1年以内に派遣社員として受け入れることの禁止など、多様なルールが設けられています。

改正法により、派遣元に対して「マージン率をWeb上で公表しなければならない」ことや、同一労働同一賃金への対応などの義務が新たに課されています。

男女雇用機会均等法

「男女雇用機会均等法」は、性別を理由に不当な区別をすることを禁止する法律です。

例えば、次のような行為は基本的に男女雇用機会均等法により禁じられています。

- 男性は正社員、女性はパートとして採用するルールを設ける

- 男性は外勤業務、女性は内勤業務に限定する

- 女性を婚姻や子を有すること理由に特定の職種から排除すること

- 女性を昇進させない

- 女性だけ正社員からパートへの変更を強要する

- 女性への退職勧奨を優先的に行う など

育児・介護休業法

「育児・介護休業法」は、出産・子育てや介護と仕事の両立を図るための法律です。育児や介護を理由に仕事を辞めざるを得ない人もいるため、こうした時間的制約を抱える労働者を支援するルールを設けています。

近年も出産・育児に関わる法改正が行われ、次のような変化がありました。

- 出産直後における男性の育児休業の枠組みの創設

- 育児休業の申出がしやすい環境を整備すること

- 妊娠・出産の申出をした労働者に対して事業主から制度を周知すること、休業の取得意向の確認を取ること

- 育児休業の分割取得を可能とすること(2回まで分割取得が可能)

- 育児休業の取得状況公表の義務付け(従業員数1,000人超の事業主)

- 有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件から「雇用された期間が1年以上」を廃止

労働契約法に違反したらどうなる?

労働基準法に違反すると、労働基準監督官から監督指導を受けたり、罰則が適用されたりすることで、実効性が担保されています。

しかし、労働契約法に違反したとしても労働基準監督官の介入はありません。また、罰則の適用もなく、話し合いで解決できない場合には、最終的には司法の判断に委ねられることになります。そのため、同法を守らない事業主に対して懲役刑や罰金刑が科されることはありませんが、裁判などで定めた条件が無効になれば、労働者への損害賠償の支払いが必要になることが多くあります。

有期雇用をするときは特に労働契約法に注意

労働契約法は条文数が少なく、内容も契約締結等にあたって守るべき基本原則であるため、複雑な法律ではありません。

しかし、近年は「無期雇用への転換」や「雇止め」に関する問題が重要視され、非正規の労働者の待遇改善が大きな問題となっています。そのため、有期雇用の従業員を雇用するにあたっては、特に同法の内容をよく確認し、ルールを理解しておく必要があります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

DESC法とは?アサーティブ型の意味やメリット・デメリットを例を用いて解説

DESC法とは、相手の意見の尊重と自分の主張を両立できる、ポジティブなコミュニケーション技法のことです。DESC法を活用すれば、建設的な議論が行えるでしょう。DESC法の意味やメリット、アサーティブ型などのコミュニケーションの定義などをまと…

詳しくみる新型うつ病とは?うつ病との違いやチェック方法、原因、対策方法

近年、従来のうつ病とは異なる新しいタイプの気分障害「新型うつ病」が注目されています。無気力や無為な日々が続き、社会から離れていく症状が特徴的で、若年層を中心に増加する傾向にあります。 企業では、社員の新型うつ病への理解を深め、適切な対応を行…

詳しくみる労働契約法16条による解雇の制限とは?無効になる場合もわかりやすく解説

企業の経営上、社員の健康上の問題や勤務態度、事業縮小などの理由によって、ときには解雇したほうがよいのではないかと悩むことがあります。 解雇には労働契約法16条の厳しい制限があり、簡単ではありません。労働契約法16条の解雇の制限を中心に、解雇…

詳しくみる社員証を紛失した時の対応方法は?始末書の書き方、例文、無料テンプレートつき

社員証を紛失した場合、速やかに上長や人事部門に報告し、指示に従って対応することが重要です。一般的な対応として、紛失の経緯や状況を説明し、始末書を提出することが求められます。 本記事では、社員証紛失時のリスクと対応方法、始末書の書き方や例文、…

詳しくみる離職票をもらえる条件とは?もらえるか確認する方法や発行の流れも解説

離職票は離職したことを証明する公的な書類で、失業保険に申し込むときに使用します。 実際に失業手当を受給したいと考えている人の中には「離職票をもらえる条件は?」「何ヶ月働いたら離職票をもらえる?」などと気になっている人もいるでしょう。 そこで…

詳しくみるマミートラックとは?原因と問題点、企業の取り組み、事例を解説

マミートラックとは育児中の女性従業員が、以前とは異なる働き方を強いられることを指します。単純作業や軽作業、補助的業務への就業を強いられ、希望通りに働けなくなります。モチベーション低下が起こり、退職に至るケースも少なくありません。育児休業期間…

詳しくみる