- 更新日 : 2025年7月9日

法定外休日・法定外残業とは?割増賃金の計算や具体例を解説!

労働基準法では、労働条件である労働時間や休日に関する用語がいくつも使われています。しかし、一般的に日常で使われている用語と意味が異なることもあるため、注意が必要です。今回は、法定外休日と法定外残業の意味について、さらに割増賃金の計算方法もわかりやすく解説します。

目次

法定外休日・法定外残業とは

労働基準法の第4章は「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」であり、これらについて使用者が遵守すべき最低基準のルールが定められています。

そこでは、法定外休日・法定外残業について、どのように定められているのでしょうか。

「法定休日」について詳しい説明は、こちらをご覧ください。

法定外の意味

まず、労働基準法がどのような法律なのかについて簡単に説明します。

契約の一般法に「民法」という法律があります。そこでは、契約の当事者は互いに対等・平等が前提とされており、契約は自由に締結できます(契約自由の原則)。

仮に一方に不利な内容であったとしても、合意した以上は有効に成立し、国が干渉することはできません(私的自治の原則)。

次に労使関係から考えてみます。労働者と使用者は、対等・平等でしょうか。一般的に労働者は弱者に、使用者が強者になりやすいです。つまり、民法の前提とは異なるため、国としては弱者である労働者を保護する必要があります。

これが労働基準法であり、弱者である労働者を保護するために契約の一般法である民法の規定を修正し、契約の一方の使用者に規制を設けています。

「法定」は「労働基準法で定める」という意味です。よって、「法定外」は「労働基準法で定める以外」、つまり「労働基準法で規制する対象外」と解釈することができます。

なお、労働基準法の条文では、改まって「法定」という言葉は使われていません。

法定外休日の定義

「休日」とは、労働契約において労働義務を負わない日のことです。

労働基準法では「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定められています(法35条1項)。

これは「週休制の原則」と呼ばれるもので、労働基準法では週1日の休日付与が最低基準ということになります。これが法定休日です。

多くの企業は完全週休2日制を採用していますが、2日のうち1日が労働基準法で定める法定休日、残りの1日は会社が就業規則で任意に付与する所定休日となり、これが「法定外休日」ということになります。

なお、就業規則は労働基準法で定める法源の一つであり、会社の服務規律として常時10人以上の労働者を使用する使用者は、作成及び労働基準監督署への届出義務があります。10人未満の場合には義務がありませんが、作成して届け出れば就業規則に準じるものとして受理されます。

土日を休日とする週休2日制を採用し、就業規則で日曜日を法定休日としている場合、土曜日が法定外休日という扱いになります。なお、週休2日制で法定休日を就業規則で定めていない場合は、1週間の最終日が法定休日の扱いとなります。

■週休2日制で日曜日を法定休日と定めているケース

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 法定休日 | 労働日 | 労働日 | 労働日 | 労働日 | 労働日 | 法定外休日 |

■週休2日制で法定休日を定めていないケース

※1週間の最終日が法定休日の扱い

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 法定外休日 | 労働日 | 労働日 | 労働日 | 労働日 | 労働日 | 法定休日 |

法定外残業の定義

そもそも、労働基準法には「残業」という用語は登場しません。国語辞書には「規定の勤務時間を過ぎてからも残って仕事をすること」と書かれています。

ここでいう「規定」は「会社の就業規則で定める」という意味です。したがって、単に「残業」と表現する場合は、就業規則で定める所定労働時間を超えたことを意味し、「所定外労働時間」となります。

会社の就業規則で始業9時、終業17時、昼休み1時間と定めている場合、所定労働時間は7時間となるため、これを過ぎると所定外労働時間の残業として扱われます。

労働基準法では1日8時間、1週40時間を労働時間の上限として定めており、これを「法定労働時間」としています。(法32条)

上記の例では、17時を超えて18時まで1時間だけ残業すると、8時間労働したことになります。就業規則では1時間の残業ですが、法定労働時間を超えいないため、「法定内残業」ということになります。

しかし、19時まで残業した場合には、18時を超えた1時間は、法定労働時間である8時間を超えているため、労働基準法で定める時間外労働です。あえて残業という言葉を使うのであれば、これが「法定外残業」となります。

つまり、「法定外残業」は残業のうち、労働基準法で定める法定労働時間を超えた時間外労働を意味します。

法定休日と法定外休日の違い

完全週休2日制で日曜日を法定休日、土曜日を就業規則上任意で与える所定休日(=法定外休日)としている場合、いずれも労働者にとっては労働義務のない日です。

しかし、労働基準法上は日曜日の労働が「法定休日」労働であり、土曜日の労働は「法定休日」労働ではなく「法定外休日」労働となります。

月曜日から日曜日までの1週間の労働時間が40時間を超えていた場合、超えた時間は時間外労働と扱われるため注意が必要です。

| 休日の種類 | 概 要 | 割増賃金の扱い | |

|---|---|---|---|

| 週40時間未満 | 週40時間超 | ||

| 法定休日 | 労働基準法で定める休日 | 35%以上 | |

| 法定外休日 | 労働基準法で定める以外の所定休日 | なし | 25%以上 |

法定外休日・法定外残業の割増賃金は?

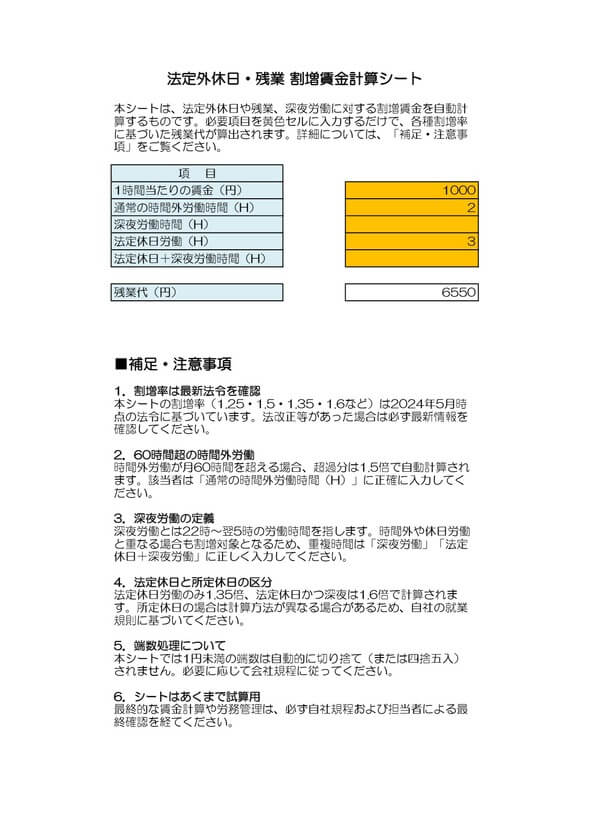

労働基準法上の割増賃金の扱いはどのようになっているか説明します。

法定外休日の割増賃金

週1日の法定休日に労働させた場合は法定の休日労働になり、35%以上の割増賃金の支払いが必要です。

法定休日に労働させるには、労働契約において休日労働させることがある旨の定めがあり、事業場で「時間外労働、休日労働に関する労使協定」(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法36条)。

前述のケースの場合、日曜日の勤務はこれに該当します。

しかし、土曜日は法定外休日であるため扱いが異なります。前述の通り、月曜日から日曜日までの1週間の労働時間が40時間を超えた場合、その超えた時間については時間外労働となります。

割増率は、1週間の労働時間が40時間を超えた場合、25%以上です。なお、1ヵ月の時間外労働が60時間を超える場合は50%以上になります(中小企業については、2023年4月1日から適用)。

| 割増賃金の扱い | |||

|---|---|---|---|

| 週40時間未満 | 週40時間超 | 深夜労働 | |

| 法定外休日 | なし | 25%以上 | 50%以上 (25%+25%) |

法定外残業の割増賃金

残業のうち、労働基準法で定める法定労働時間を超えた時間外労働である「法定外残業」には、時間外労働としての割増率が適用されます。

つまり、1日8時間、週40時間を超えたときは25%以上、時間外労働が限度時間(1ヵ月45時間、1年360時間等)を超えたときは25%を超える率(努力義務)、1ヵ月の時間外労働が60時間を超える場合は、50%以上になります(中小企業については、2023年4月1日から適用)。

法定休日・法定外休日の具体的な計算例

法定休日とは、労働基準法第35条に基づき、使用者が労働者に対して与えなければならない週1回の休日のことです。一方、法定外休日は法定休日以外の休日で、企業が独自に設定する休日です。ここでは、土日祝日に働いた場合の計算例を3つ紹介します。

事例1:週休2日制(土日休み)

1.前提条件

- 月曜日から金曜日までが所定労働日

- 土曜日と日曜日が休日

- 1日の所定労働時間は8時間

- 時給は1,500円

2.計算例

①法定休日労働(例:日曜日に8時間労働)

- 割増賃金率:35%(法定休日労働)

- 給与計算:1,500円 × 8時間 × 1.35 = 16,200円

②法定外休日労働(例:土曜日に8時間労働)

- 割増賃金率:25%(法定外休日労働)

- 給与計算:1,500円 × 8時間 × 1.25 = 15,000円

事例2:祝日を含む週(週休2日制)

1.前提条件

- 月曜日から金曜日までが所定労働日

- 土曜日と日曜日が休日

- 祝日(例:水曜日)が法定外休日

- 1日の所定労働時間は8時間

- 時給は1,500円

2.計算例

①法定休日労働(例:日曜日に8時間労働)

- 割増賃金率:35%(法定休日労働)

- 給与計算:1,500円 × 8時間 × 1.35 = 16,200円

②法定外休日労働(例:祝日に8時間労働)

- 割増賃金率:25%(法定外休日労働)

- 給与計算:1,500円 × 8時間 × 1.25 = 15,000円

事例3:変形労働時間制を導入している場合

1.前提条件

- 月曜日から木曜日までが所定労働日

- 金曜日と土曜日が休日

- 日曜日が法定休日

- 1日の所定労働時間は10時間

- 時給は1,500円

2.計算例

①法定休日労働(例:日曜日に10時間労働)

- 割増賃金率:35%(法定休日労働)

- 給与計算:1,500円 × 10時間 × 1.35 = 20,250円

②法定外休日労働(例:土曜日に10時間労働)

- 割増賃金率:25%(法定外休日労働)

- 給与計算:1,500円 × 10時間 × 1.25 = 18,750円

法定外休日の注意点

ここでは、法定外休日についての注意点について、これまで触れたことも含めて整理しておきましょう。

代休の扱い

法定外休日に労働した場合の代休の取り扱いについては、以下の点に注意が必要です。

- 代休付与の義務法定外休日の労働に対する代休付与は、法的義務ではありません。ただし、従業員の健康管理や福利厚生の観点から、代休を付与するのが一般的です。

- 就業規則への記載

代休制度を設ける場合は、その内容(取得期限、賃金の取り扱いなど)を就業規則に明記する必要があります。 - 賃金の取り扱い代休を取得した日の賃金を無給とすることは可能ですが、法定外休日に働いた日の割増賃金は支払う必要があります(労働基準法第37条)。

- 代休取得の強制

従業員の意思に反して代休取得を強制することは、望ましくありません。 - 時季指定年休との関係

年次有給休暇の時季指定義務(労働基準法第39条第7項)を考慮し、代休取得が年休取得の妨げにならないよう注意が必要です。 - 管理方法

代休の付与・取得状況を適切に管理し、未取得の代休が蓄積されないよう配慮することが重要なります。

代休制度の運用にあたっては労使間でのコミュニケーションを十分に取り、従業員の理解と納得を得ることが望ましいでしょう。

割増賃金の取り扱い

法定外休日の労働に対する割増賃金の取り扱いについては、以下の点に注意が必要です。

- 割増賃金の義務

法定外休日の労働に対しては、法律上は割増賃金の支払い義務がありません。ただし、その日が法定休日に該当する場合は、35%以上の割増賃金の支払いが必要です(労働基準法第37条)。 - 会社独自の割増率

従業員の労働意欲向上や福利厚生の観点から、法定外休日労働に対しても独自の割増率を設定してる企業があるため、検討に値します。 - 就業規則への記載

法定外休日の割増賃金に関する規定を設ける場合は、就業規則に明記する必要があります(労働基準法第89条)。 - 時間外労働との関係

法定外休日の労働が時間外労働に該当する場合は、時間外労働の割増賃金(25%以上)を支払う必要があります。 - 深夜労働との重複

法定外休日の労働が深夜(22時から5時)に及ぶ場合は、深夜労働の割増賃金(25%以上)も加算する必要があります。 - 割増賃金の計算基礎

割増賃金の計算にあたっては基本給の他、職務手当等の諸手当も含めた賃金総額を基礎とする必要があります(労働基準法施行規則第21条)。

法定外休日を就業規則に定めるには?

最後に、法定外休日を就業規則に定める場合のポイントをあげます。併せて、具体的な就業規則における文例を紹介します。

就業規則への定め方

法定外休日は、労働基準法で定められた法定休日(週1日または4週4日)以外に、企業が独自に設定する休日です。これを適切に運用するためには、就業規則への明確な記載が不可欠です。就業規則には、以下の点を明記する必要があります。

- 法定外休日の具体的な日付や定め方(例:土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始、お盆休みなど)

- 法定外休日の労働に関する取り扱い(割増賃金の有無、支払率、代休の取り扱いなど)

- 法定外休日の振替に関する規定(振替が可能な場合の条件や手続きなど)

労働基準法第89条では、就業規則に「休日に関する事項」を記載することが義務付けられています。法定外休日を明確に定義し、その取り扱いを明記することで、労使間のトラブルを防ぐことができます。

また、2023年4月からの改正労働基準法により、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されたため、法定外休日労働の管理がより重要になっています。

就業規則に記載する場合の文例

以下のようなものが考えられます。

- 土曜日及び日曜日

- 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)

- 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

- その他会社が指定する日

2 業務の都合により、前項の休日を他の日に振り替えることがある。

(休日労働)

第△条 業務の都合により、前条の休日に労働を命じることがある。

2 休日労働を命じる場合は、事前に本人の同意を得るものとする。

3 法定外休日(第○条第1項第1号、第3号及び第4号)に労働した場合は、次の通り取り扱う。

(1) 割増賃金として、通常の賃金の25%増しの賃金を支払う。

(2) 本人の請求により、代休を取得することができる。この場合、代休取得日の賃金は無給とする。

(休日の振替)

第□条 業務の都合により、休日を他の日に振り替える場合は、原則として1週間前までに振替日を指定して通知する。

2 休日の振替は、同一週内で行うものとする。

就業規則のテンプレート

なお、この記事では就業規則のテンプレートを用意しています。ぜひ、ダウンロードして活用してください。

法定外休日・法定外残業について知っておこう!

法定外休日、法定外残業について解説しました。「法定」や「所定」などを含め、用語の違いは意外と理解されていないことが多いです。

一般的に使用されている「残業」と労働基準法上の「時間外労働」についても正しく理解したうえで、法的効力の違いを知っておくことが大切になります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

リモートオフィスとは?テレワークとの違いや導入すべき理由を解説!

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、テレワークが急速に普及・拡大しました。 それに従い、自宅に構築する作業環境である「リモートオフィス」が注目されています。注目を集める理由としては、作業環境を整備・改善することによる作業効率の向上が挙げら…

詳しくみるストレスは溜めない!集中力アップで業務効率最大化するテレワークのやり方とは

従業員に対してテレワークを指示ないし推奨する企業が増えています。 その一方で、テレワークを導入すると集中できなくなるのではないか、コミュニケーションが滞るのではないかなど、デメリットが気になる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、テレ…

詳しくみる6連勤は違法?きつい?バイトはOK?労働基準法に基づき分かりやすく解説!

6連勤は法的に問題のない勤務形態であっても、肉体的・精神的な疲労を確実に引き起こし、仕事の効率や生活の質に悪影響を与える働き方です。適切な休息が確保されなければ、連勤の負担が次第に大きくなり、心身の健康を損なう原因にもなりかねません。 本記…

詳しくみる36協定に提出期限はある?未提出のリスクや提出漏れの場合の対応を解説

36協定は、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を行うために必要な労使協定ですが、適切なタイミングで締結・届出しなければ、労働基準法違反となり、罰則の対象になる可能性があります。 特に、年度末や新年度のタイミ…

詳しくみる有給取得率の平均は?現状や計算方法、上げるための方法を解説

年次有給休暇の取得は法律で認められた権利であるものの、日本の有給取得率は依然として低い水準にあります。 本記事では有給取得率の平均や低い理由、計算方法を解説し、取得率を上げるための具体的な方法を紹介します。 有給取得率の基本を理解し、具体的…

詳しくみる36協定と副業の関係は?合算ルールや注意点を解説

36協定とは、企業が労働者に時間外労働や休日労働をさせるために必要な労使間の協定のことで、労働基準法によって定められています。 近年、副業を解禁する企業が増え、個人でも自由に働ける時代になりましたが、36協定は副業にも適用されるのでしょうか…

詳しくみる