- 更新日 : 2025年7月10日

月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げに!中小企業がとるべき対応とは?

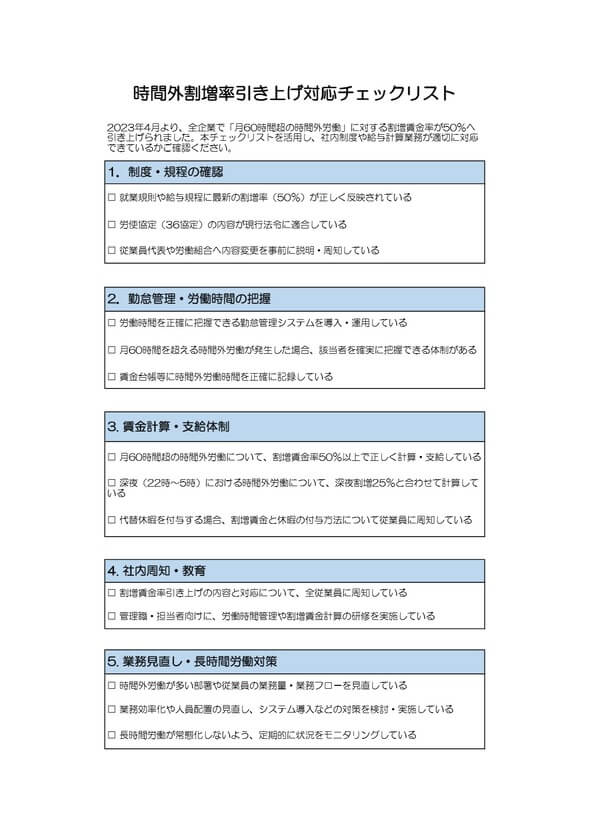

中小企業において、月60時間超の時間外労働の割増賃金が引き上げになります。現行制度では、大企業は50%、中小企業は猶予措置で25%です。しかし、働き方改革関連法の成立に伴い猶予期間が終了し、2023年4月からは中小企業も50%となります。この記事では、残業代の計算方法や深夜労働、休日労働との関わりを紹介しましょう。

目次

月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げに!

2010年4月に施行された改正労働基準法では、大企業は月60時間を超える時間外労働に対し50%の割増賃金を支払うよう定められました。中小企業については、猶予措置として通常の時間外労働と同等の25%に据え置かれていますが、働き方改革関連法の成立に伴い猶予期間が終了し、2023年4月以降は中小企業も50%となります。ここでは、割増賃金の概要と引き上げとなる背景を解説します。

そもそも割増賃金率とは?

会社は、労働者に法定労働時間を超える時間外労働、いわゆる残業を課した際や、深夜労働・法定休日労働をさせた際は一定の割増賃金を支払わなければなりません。その際の割増率を割増賃金率といい、労働基準法に下記の通り定められています。

労働基準法

第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

時間外労働については、25%以上50%以下の範囲内で割増賃金を支払わなければなりません。月60時間を超える時間外労働については50%以上です。

一方、同法第138条には下記の通り定められており、中小企業については当面、月60時間超の規定は適用されません。

労働基準法

附則抄

第百三十八条 中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。

現行制度における割増賃金率をまとめると下記の通りです。

| 時間外労働 | 休日労働 | 深夜労働 | ||

| 月60時間以下 | 月60時間超 | |||

| 大企業 | 25%以上 | 50%以上 | 35%以上 | 25%以上 |

| 中小企業 | 25%以上 | 25%以上 | 35%以上 | 25%以上 |

引用:労働基準法(第三十七条)|e-Gov法令検索

引用:労働基準法(第百三十八条)|e-Gov法令検索

2023年4月から大企業・中小企業ともに割増賃金率が50%に

現行の割増賃金率は、2010年4月に施行された改正労働基準法に基づく率です。月60時間超の時間外労働に対して、大企業は50%の割増賃金を支払わなければなりません。中小企業は猶予措置として25%に据え置かれていますが、2019年4月に施行された働き方改革関連法に伴い猶予期間が終了し、2023年4月以降は50%となります。中小企業で働く労働者の長時間労働を抑制し健康確保等を図る観点から、前章で紹介した労働基準法第138条が削除され、中小企業に対しても月60時間超の時間外労働に50%以上の割増賃金率が適用されるためです。

| 現行制度(2010年4月~) | 改正後(2023年4月~) | |||

| 月60時間以下 | 月60時間超 | 月60時間以下 | 月60時間超 | |

| 大企業 | 25%以上 | 50%以上 | 25%以上 | 50%以上 |

| 中小企業 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 | 50%以上 |

参考:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省

割増賃金率引き上げ後の計算方法は?

残業に支払われる割増賃金は、月60時間以下の時間外労働は25%、月60時間超の時間外労働は50%の割増賃金率です。例えば、時給換算2,000円の労働者が月80時間の残業を行ったと仮定し、実際の賃金を計算してみましょう。前提条件は下記の通りです。

- 割増賃金率

- 60時間以下:25%

- 60時間超:50%

- 残業時間:80時間

- 時給:2,000円

- 休日労働、深夜労働はしていないこととする

- 割増賃金率

60時間以下の割増賃金

60時間×2,000円(時給)×1.25(割増賃金率:25%)=150,000円

60時間超の割増賃金

20時間×2,000円(時給)×1.50(割増賃金率:50%)=60,000円

割増賃金

150,000円+60,000円=210,000円

割増賃金率と深夜労働との関係は?

22時から翌5時までの時間帯に深夜労働を課した場合、25%の割増賃金を支払わなければなりません。月60時間を超える時間外労働をこの時間帯にさせた場合、それぞれの割増賃金率が合算され、75%以上となります。

例えば、時給換算2,000円の労働者が80時間の残業を行い、最後の10時間は深夜労働だったとします。実際の割増賃金は下記の通りです。

- 割増賃金率

- 時間外労働(60時間以下):25%

- 時間外労働(60時間超):50%

- 深夜労働:25%

- 残業時間:80時間

- 時給:2,000円

- 休日労働はしていないこととする

60時間以下の割増賃金

60時間×2,000円(時給)×1.25(割増賃金率:25%)=150,000円

60時間超の割増賃金

10時間×2,000円(時給)×1.50(割増賃金率:50%)=30,000円

深夜労働の割増賃金

10時間×2,000円(時給)×1.75(深夜割増賃金率:25%+時間外割増賃金率:50%)=35,000円

割増賃金

150,000円+30,000円+35,000円=215,000円

割増賃金率と法定休日労働との関係は?

月60時間の時間外労働の算定に、法定休日労働は含まれません。一方、法定外の休日に労働を課した場合の労働時間は含まれます。

法定休日とは、労働基準法第35条に定められた労働者に与えなければならない休日です。

労働基準法

第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

(休日)

第三十五条

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

使用者は労働者に対し、最低でも月4日以上の休日を与えなければなりません。労使間の合意に基づき週休2日制などを採用している場合、法定休日以外の休日を法定外休日といいます。

法定休日に労働させた場合の割増賃金率は35%です。法定外休日に労働を課した場合、法定労働時間内は通常の賃金、法定労働時間を超える時間外労働をさせた場合は25%の割増賃金となります。

法定休日に深夜労働を課した場合は、割増賃金率が合算されます。

法定外休日に深夜労働を課した場合の割増賃金率は、通常の深夜割増賃金率と同様25%です。

深夜労働が法定時間外だった場合は、時間外割増賃金率も合算されて50%となります。

さらに、月の時間外労働が60時間を超えていた場合は、時間外割増賃金率が50%となるため、合算すると75%です。

| 法定休日労働 | 法定外休日労働 | |

|---|---|---|

| 法定内労働 | 35%以上 | 通常賃金(※) |

| 法定外労働 | 35%以上 | 25%以上(※) |

| 月60時間超の法定外労働 | 35%以上 | 50%以上 |

| 深夜労働 | 60%以上 | 25%以上 |

| 法定外労働かつ深夜労働 | 60%以上 | 50%以上 |

| 月60時間超の法定外労働かつ深夜労働 | 60%以上 | 75%以上 |

※法定外休日労働は原則通常賃金ですが、1日8時間以上・週40時間以上の労働は法定外労働として25%の割増賃金となるため注意しましょう。例えば、下記の条件で労働した場合、6日の土曜日は法定外休日ですが、週の労働時間が40時間を超えているため法定外労働として25%の割増賃金で計算されます。

- 週の起算日:月曜日

- 土曜日、祝日:法定外休日

- 日曜日:法定休日

- 1日の労働時間:8時間勤務

- 時給:1,000円

- 法定外労働割増賃金率:25%

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

| 祝日 | 平日 | 平日 | 平日 | 祝日 | 土曜 | 日曜 | |

| 労働時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 0時間 |

| 賃金 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 0円 |

割増賃金の代わりの代替休暇制度とは?

労働者の健康確保等を図る観点から、月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し、割増賃金を支給する代わりに有給の休暇を付与することが可能です。これを代替休暇制度といい、労働基準法第37条3項に定められています。一部引用すると下記の通りです。

労働基準法

第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第三十五七条

③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

代替休暇制度を導入するには労使間の同意が必要で、労使協定には下記の事項を定めなければなりません。

- 代替休暇の時間数の具体的な算定方法

- 代替休暇の単位

- 代替休暇を与えることができる期間

- 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

引用:労働基準法(第三十七条)|e-Gov法令検索

参考:月60時間を超える法定時間外労働に対して|厚生労働省

割増賃金の引き上げまでに中小企業がとるべき対応は?

割増賃金の引き上げは中小企業に大きな影響を及ぼすでしょう。人件費の高騰を防ぐため、今まで以上に効率的に業務を遂行しなければなりません。ここでは、割増賃金の引き上げに際して中小企業が取るべき対応を紹介します。

労働時間の可視化

残業時間に応じて割増賃金率が変更となるため、今まで以上に労働時間の管理を徹底しなければなりません。勤怠管理システムなどを活用して労働時間を可視化し、人件費を分析してください。分析結果を基に負荷分散等を行い、月の時間外労働が60時間を超えないようにしましょう。

残業の削減

業務を効率化し、残業を削減する取り組みも必須です。労働時間の可視化・分析に基づく負荷分散を行ってもなお月の時間外労働が60時間を超える場合は、労働者を追加で雇用した方がよいかもしれません。制度の改正前に人件費を試算し、必要な対策を講じるようにしましょう。

就業規則の変更

制度の改正に合わせ、就業規則も変更が必要です。モデル就業規則を参考に、割増賃金率と月の起算日を明記してください。また、労使間の合意に基づいて代替休暇についても規定しておくとよいでしょう。なお、変更した就業規則は労働基準監督署に届け出なければならないため注意が必要です。

割増賃金の引き上げまでに必要な対策を講じよう

中小企業における割増賃金の引き上げについて紹介しました。2023年4月からは大企業と同様、中小企業の割増賃金も50%以上となります。月60時間を超える時間外労働を課す場合は、今まで以上に人件費に気を付けなければなりません。深夜労働や法定休日労働も課す場合は、なおさら注意が必要です。労働時間を可視化して業務の平準化と効率化を図り、残業をなるべく減らしましょう。場合によっては労働者を追加で雇用しなければならないかもしれません。制度改正までに人件費を試算し、必要な対策を講じてください。

よくある質問

月60時間超の時間外労働の割増賃金率はいくら引き上げられる?

現行制度では、中小企業における月60時間超の時間外労働の割増賃金率は25%ですが、2023年4月からは大企業と同様、50%に引き上げられます。 詳しくはこちらをご覧ください。

割増賃金の引き上げまでに企業がとるべき対応は?

労働時間を可視化し業務の平準化と効率化を図り、なるべく残業を減らすようにしましょう。制度改正に合わせて就労規則の変更も必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

年次有給休暇が20日以上になる条件とは? 申請を拒否できるケースも紹介

有給休暇は、労働者に与えられた重要な権利のひとつです。企業は要件を満たした従業員に対して、適当な日数の有給休暇を付与しなければいけません。 しかし、「各従業員に何日の有給休暇を付与したらよいのか」「20日以上付与するには、どのくらいの要件が…

詳しくみる【36協定】管理職の残業時間に上限はない?残業代や有給などの決まりを解説

36協定では、管理監督者には残業代の支払いは発生しませんが、管理監督者でないにもかかわらず残業代が未払いなのは違法です。 企業や職場で管理職とされてはいるものの、一般の従業員と同じ待遇であるにもかかわらず、残業時間の上限がなく残業代が支払わ…

詳しくみるアニバーサリー休暇とは?メリット・デメリットや導入事例について解説

「社員のモチベーションを上げたい」「働きやすい職場環境を作りたい」 上記のような課題を抱える企業におすすめなのが、アニバーサリー休暇です。 従業員が誕生日や結婚記念日などの特別な日に休暇を取得できるこの制度は、企業文化の強化や人材確保にも役…

詳しくみるテンプレート付き – 出勤簿をエクセルで作成するには?

労働基準法で整備が義務づけられている法定帳簿の一つに出勤簿があります。様式は任意ですが、5年(民法改正の経過措置に伴い、当分の間3年)の保存義務があります。従来は、紙に記録して管理するのが一般的でしたが、パソコンが普及している昨今、エクセル…

詳しくみるタイムカードと労働時間のズレはどこから違法?許容範囲と給与計算への影響を解説

タイムカードの打刻時間と実際の労働時間が合わない…そんな「時間のズレ」は珍しくありません。例えば、本当は定時後まで業務をしていたのにタイムカード上は定時で退勤したことになっていたり、逆に早めに退勤したのに打刻時刻だけが定時になっていたりする…

詳しくみる残業代の割増率とは?25%・35%・50%の違いや計算方法を解説

残業代の割増率は、労働者の労働時間が法定労働時間を超えたり、特定の時間帯や休日に働いたりした場合に加算される賃金率です。 法定労働時間を超える残業には25%以上、休日労働には35%以上、月60時間超の残業には50%以上の割増率が適用されます…

詳しくみる