- 更新日 : 2025年7月10日

自律性とは?意味や言い換え、社員の自律性を高める方法を解説

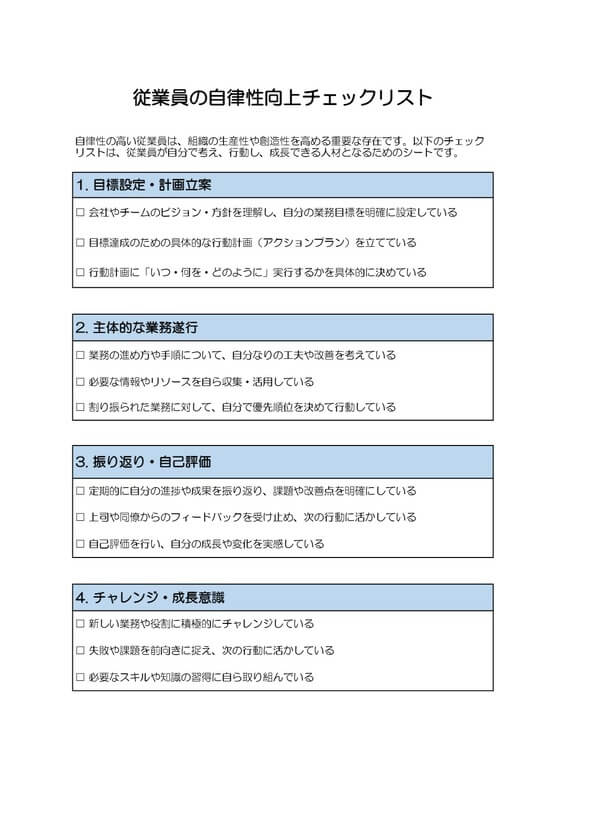

自律性とは、自らの価値観、信条、理念などの規範に従って、自ら考えて行動することです。自律性を高めることにより、自発的で責任感が強く、企業にとって重要な人材になることができます。本記事では、自律性の意味や言い換え、社員の自律性を高める方法について解説します。

目次

自律性とは?

自律とは、自らの価値観、信条、理念などに対して支配や制約を受けることなく、自らの判断に従って行動することをいいます。職場における自律性とは、上司からの指示を待ったり、細かい指示を受けたりすることなく、自らの意思で考えて判断し業務を行えることです。

本項では、自律性の意味や言い換え、自主性や自立性との違いについて解説します。

自律性の言い換え

自律性を言い換えると、「自ら律すること」「自己管理」「自律制御」などになります。どの言葉の意味も、自身で行動や感情などを管理することです。

自律性と似たような言葉に、「自主性」「自立性」「主体性」などがありますが、意味合いが異なります。

自主性、自立性、主体性との違い

自律性と自主性、自立性、主体性とは、以下のような違いがあります。

・自律性と自主性の違い

自主性とは、あらかじめ決められている事柄に対して、自ら率先して取り組み行動することです。

一方、自律性とは、自分が決めた規範に従って、自ら考えて行動することです。

・自律性と自立性との違い

自立性とは、能力、経済力、身体などに関して外部からのサポートを受けずに行動することです。すなわち、自立性は、他者に依存をしない外的要因の独立性を指しています。

一方、自律性とは、自分が決めた規範に従って自らを律した行動をするため、内的要因の独立性を指す言葉です。

・自律性と主体性との違い

主体性とは、自分自身が自立するだけでなく、自らを主体として捉えて積極的に行動することです。また、ルールに縛られずに、自分を主体として必要とされる行動を率先して進めていくのが主体性の特徴です。

一方、自律性は、自分で作った規範に沿って正しく行動することになるため、意味合いが異なります。

ビジネスにおいて自律性が重要な理由

現代のビジネスでは、自律した人材が数多くいることが重要です。本項では、自律した人材が必要な理由について解説します。

働き方改革による働き方の多様化

2019年4月に「働き方改革関連法」が施行され、多様で柔軟な働き方が推進されるようになりました。フレックスタイム制度や時短勤務などの多様で柔軟な働き方を導入する企業が増えたため、多様化に対応できる自律した人材の需要が高まっています。

また、新型コロナウイルス感染症の流行によって、テレワークを推進する企業も増えました。テレワークが増えることにより、上司や同僚などの周りの目がない中で勤務しなければならなくなり、自律した人材が必要になったことも理由の1つです。

時代の変化

企業間の競争や、IT技術の発展など、現代社会では目まぐるしいスピードで時代が変化しています。この時代の変化を的確に捉えていかなければ、企業も生き残りが難しい時代です。企業の発展や生き残りのためにも、環境の変化に対応できる自律した人材の必要性が高まっています。

自律性が低い、自律性が高いとは?

企業の発展や生き残りのために、自律性が高い人材が求められています。企業にとって悪影響を与える自律性が低い社員、企業にとって重要な自律性が高い社員には、どのような特徴があるのでしょうか。

本頁では、自律性が低い社員の特徴や、自律性の高い社員の特徴について解説します。

自律性が低い社員の特徴

自律性が低い社員には、以下のような特徴があります。

・いつも指示待ちである

自律性が低い社員は、自分で考えて行動することが苦手で、企業のためにどのような行動をとればよいかを考えることがほとんどありません。そのため、何事にも受身の姿勢であり、上司などから指示がなければ行動することがなく、いつも指示を待っている状態です。

・自分で考えることをせず、すべて相談しないと行動できない

自律性が低い社員の特徴として、自己肯定感が低く自分の意見に自信がないことがあげられます。そのため、自分で考えることをせず、上司や同僚などにすべて相談しないと行動できません。

・決断力や判断力がなく、責任感が低い

自律性が低い社員は、自分で責任を取りたくないため、決断力や判断力がなく自分で意思決定できません。そのため、責任感が低く、仕事に対するモチベーションが低いのも特徴です。

自律性が高い社員の特徴

自律性が高い社員には、以下のような特徴があります。

・指示を待つことなく自発的である

自律性が高い社員の特徴は、上司などからの指示を待つことなく、自発的に行動することです。企業のためにどのような行動をすればよいかを常に考えて、高い目標を自分で立てて行動することがあげられます。

・常に責任感を持って行動する

自律性が高い社員の特徴は、自分で立てた目標に対して強い責任感を持って行動することです。常に責任感を持って行動することにより、継続したモチベーションを維持できます。

・周りに流されない

自律性が高い社員は、自分の価値観や信条に従って行動するため、集団で物事を決めるときでも周りに流されることはありません。周りの意見や場の雰囲気に流されるのではなく、いつもオリジナリティのある自分の意見を発信できます。

自律性が育たない企業の特徴

社員の自律性が育たない企業には、一定の特徴があります。例えば、年功序列制度を採用している企業では、自律性の高い人材は育ちにくいです。入社年数や年齢によって役職が決まる企業では、いくら自発的に責任感を持って行動しても評価されにくいからです。

また、人事評価が公平に行われない企業も、社員のモチベーションが上がらずにやる気がなくなるため、社員の自律性が育ちません。

自律性を高めるためには?

社員が自分自身で自律性を高めるためには、いくつかの方法があります。本項では、自律性を高める方法について解説します。

自主的に仕事に取り組む

自律性が高い人材とは、指示を待って行動するのではなく、自ら行動できる人材のことです。企業に貢献するために自分の役割を考えて、自主的に仕事に取り組む習慣をつけることによって、自律性を高めることができます。

率先して行動する

自律性とは、自らが考えた規範に沿って行動することです。自律性を高めるためには、周りからの強制を受けずに、自らの規範に従って自らで考え率先して行動をすることが大切です。

情報収集力を高める

自律性が高い人材は、多くの情報の中から信頼度が高い情報を吸収するため、情報収集力や情報分析力に長けているのが特徴です。情報収集力を高めて様々な方面から知識を吸収することにより、自律性を高めることができます。

自己決定力を鍛える

自律性が高い人材は自分の意志や価値観を持っていて、自分で考えて決定することにより、他人の意見を尊重しながらも周りに流されることはありません。このような自分の意思決定により物事を選択する自己決定力を鍛えることで、自律性を高めることができます。

社員の自律性を育成するポイント

自律性が高い社員が多くいる企業ほど発展していく可能性が高いため、社員の自律性を育成することが大切です。本項では、社員の自律性を育成するポイントについて解説します。

責任のある仕事を任せる

社員に責任のある仕事を任せることにより、よい結果を出すために自ら考え行動するようになります。その結果、社員の自律性を高めることが可能です。

育成環境を整備する

自律性の低い社員を育てるための良質な育成環境とは、「失敗してもよい」「のびのびと行動できる」「他者の反応を気にしないでいられる」ような環境です。このような育成環境を整備できれば、社員の自律性を高めることにつながります。

心理的な安全性を確保する

心理的安全性とは、失敗や提案に対して、恐怖や不安を感じずに安心した精神状態でいられる空間のことです。心理的な安全性が確保できる状態であれば、否定されることも失敗を咎められることもないため、社員は自律性を高めることができます。

企業の理念やビジョンを理解する

自律性の高い人材は、企業に対して常に高い貢献をしています。企業にとって利益になるような行動をするためには、企業の理念やビジョンを理解することが重要です。企業がどこに向かっているのかがわからなければ、企業に対して貢献ができず自律性を高められません。

これからの時代は企業にとって自律性の高い人材が重要

現代社会では、働き方の多様化や、IT技術の発展などで世の中がどんどんと変化しています。企業がこれからの時代を生き抜いていくためには、自らの考えで判断して行動できる自律性の高い人材をどう増やしていくかが重要なポイントです。企業の発展にもつながるため、自律性の高い人材の育成を検討してみてはいかがでしょうか。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

MBBとは?MBOとの違いやメリット・デメリットを解説!

従業員の参画意識やパフォーマンスを高めながら企業が成長していくためには、従業員の自主性を促すマネジメントを機能させる必要があります。自主的に行動することで、従業員がモチベーションを持ち続けながら企業にとって必要な成果を創造するからです。その…

詳しくみる始末書の書き方とは?例文付き無料テンプレート35個以上!

始末書とは、仕事上の問題(ミス、トラブル、アクシデントなど)の発生から解決までの経緯にまつわる報告書です。始末書は、謝罪や反省の気持ちを表す点では反省文と似ており、事の経緯を記録する点では顛末書と似ています。 いざ始末書の提出が必要なシーン…

詳しくみる育休は義務?男性育休の義務化や会社の対応義務について解説

育児休業、通称「育休」。この制度は、子育てを行う労働者が仕事と家庭生活を両立できるよう支援するための重要な仕組みです。「育休は義務なのか?」という問いに対しては、社員にとっては法律で保障された「権利」であり、企業にとっては一定の条件下でその…

詳しくみるハラハラ(ハラスメントハラスメント)とは?具体例や職場での対策を解説

ハラハラとは、正当な行為に対して「ハラスメントだ」と主張する嫌がらせ行為のことです。ハラハラは企業活動に悪影響を与えることもあるため、企業として対応に苦慮することもあるでしょう。 本記事では、ハラハラの具体的事例や防止策について解説します。…

詳しくみる五月病とは?なりやすい人の特徴は?原因や対処法を解説

五月病とはゴールデンウィーク明け頃に感じる心身の不調のことです。正式な病名ではありませんが、不調が続くとうつ病などになることもあるため、しっかり予防する必要があります。この記事では五月病の定義、原因、症状と五月病になりやすい人の特徴、予防方…

詳しくみるアンラーニングとは?意味は?リスキリングとの違いやメリットを解説!

アンラーニングとは、必要に応じてこれまでの知識やスキルを手放し、新たな学習を通じて自身をアップデートさせることです。「学習棄却」や「学びほぐし」とも呼ばれます。アンラーニングの意味や注目された背景、メリットなどをまとめました。 アンラーニン…

詳しくみる