- 更新日 : 2025年11月11日

給与所得の源泉徴収簿の必要性とは|作成手順と管理のポイントも解説

源泉徴収簿は、給与や税金を正確に管理するために必要な帳簿であり、従業員ごとに正確に作成することが重要です。源泉徴収簿の必要性や作成方法について詳しく知っておくことが大切です。

本記事では、源泉徴収簿の必要性や作成手順、管理ポイントを解説します。

源泉徴収簿の概要

源泉徴収簿は、給与所得に関する情報を記録するための帳簿で、従業員ひとりに対して1枚作成します。

ここでは、源泉徴収簿が必要な理由や記載する内容、他の書類との違いについて解説します。

給与所得の源泉徴収簿の必要性

源泉徴収簿は、給与や賞与にかかる所得税を正しく計算するために必要です。

正確な所得税を計算するには、支払った給与や賞与、社会保険料、源泉徴収税額を記録する必要があります。これをまとめて管理できるのが源泉徴収簿です。企業は法的に作成や提出の義務はありませんが、ほとんどの企業で活用されています。

日々記録された源泉徴収簿を作成することで、年末調整で従業員の控除額を計算する際に源泉徴収票を正確に作成できます。

源泉徴収簿に記載する主な内容

源泉徴収簿には、従業員の基本情報や給与、控除額などを記載します。

主な記載内容は以下の5つです。

- 従業員の氏名や住所

- 扶養親族の人数や情報

- 給与額

- 各種控除の情報

- 算出された税額

これらの情報は、年末調整で必要になります。

また、従業員に関する情報を記録しておくことで、税務処理のミスが起こりにくくなります。

源泉徴収簿と源泉徴収票の違い

源泉徴収簿は会社内部で使用する書類であり、源泉徴収票は従業員への交付や税務署への提出が必要な書類です。それぞれの目的や使用場面が異なります。

源泉徴収簿は年末調整で必要な情報を記録するための帳簿です。一方、源泉徴収票は、所得税法にもとづいて企業が税務署へ提出したり、従業員に交付したりする証明書で、翌年1月末までに提出や交付が義務付けられています。源泉徴収票を作成する際には、源泉徴収簿の情報をもとに給与や控除額を確認します。

つまり、源泉徴収簿は源泉徴収票の発行をスムーズに行うための書類です。

源泉徴収簿と賃金台帳の違い

賃金台帳は、従業員の給与支払状況や勤務時間を記録するための帳簿です。賃金台帳には、勤務時間や残業時間も記載が必要なことが、源泉徴収簿との大きな違いです。勤務時間や労働日数など、労働基準法で定められた必須記載事項があります。

賃金台帳に不備がある場合は、労働基準法第120条にもとづき30万円以下の罰金が科せられることがあります。労働基準監督署が調査を行う場合、賃金台帳の情報を確認されることがあるため、正確に作成し、適切に保管することが大切です。

賃金台帳は労働基準法により作成と保管が義務付けられている一方で、源泉徴収簿には法的義務はありません。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

意図せぬ法令違反を防ぐための、法定三帳簿管理のガイドブック

労務管理の中でも、労働関係法令の遵守は労務管理の中核を成すといえます。

本資料では、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の適正管理を通じて、意図せぬ法令違反を防ぐために実践的なアドバイスを提供します。

給与計算がよくわかるガイド

人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。

複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。

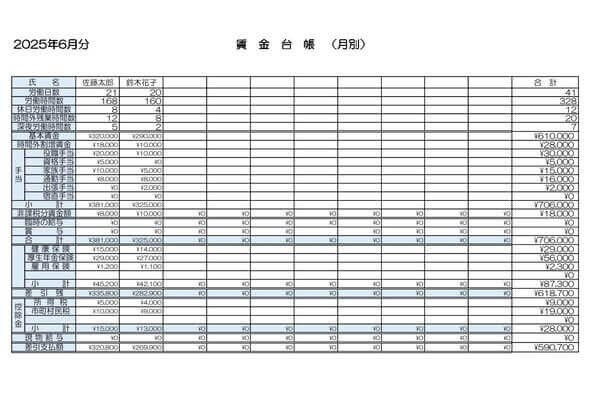

賃金台帳(エクセルの自動計算)無料テンプレート

自動計算機能を搭載した、エクセル形式の賃金台帳テンプレートです。

手間を省き、効率よく計算するためのツールとして活用いただけます。

賃金台帳 記入例

賃金台帳を作成する際の参考となる、具体的な記入例を記載した資料です。

各項目への記載方法や書き方の要領を、見本を通してご確認いただけます。事務処理の確認用としてもご活用ください。

源泉徴収簿の書き方・作成手順

ここでは、源泉徴収簿を正確に作成するステップを解説します。

1. 個人情報を記入

従業員を正確に識別するために、氏名、住所、生年月日などを記載します。扶養親族がいる場合は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」を参考にします。

扶養親族の人数が間違っていると控除額が変わり、課税対象額が正確に計算できません。書類をよく確認しながら記入することが重要です。

2. 毎月の給与・賞与情報を記入

給与明細をもとに、毎月の給与額を記録します。基本給のほか、手当や残業代も含めて正確に記載します。

賞与が支給された月には、賞与額も忘れずに追加してください。

3. 給与所得控除後の給与等の金額を計算

支給された給与や賞与から、給与所得控除を差し引きます。給与所得控除を支給額から差し引いた金額が課税対象となります。

給与所得控除は、国税庁が定めた税率をもとに計算してください。

たとえば、年収が400万円だった場合、給与所得控除額は以下の計算式で算出できます。

この場合、124万円が給与所得控除額となるため、以下の計算式で所得控除後の金額が算出されます。

年収によって控除額や税率が異なるため、国税庁が発表する最新の情報を確認しましょう。

4. 扶養親族等の控除額を計算

扶養親族がいる場合、人数や種類に応じて控除額を計算します。扶養控除が適用されるのは、16歳以上の親族親族(配偶者を除く)で、親族の年齢や同居の有無によって控除額が異なります。また、扶養控除が適用されるかどうかは、扶養親族の所得金額が48万円以下であることが条件です。

以下は、扶養親族の種類に応じた控除額の一般的な例です。

| 扶養親族の種類 | 一人当たりの控除額 |

|---|---|

| 一般の扶養親族 (16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満) | 38万円 |

| 特定扶養親族 (19歳以上23歳未満) | 63万円 |

| 老人扶養親族 (70歳以上の親族) | 48万円(同居の場合は58万円) |

たとえば、扶養している親族が2人の場合、税制上の優遇措置として課税対象額が減額されます。「扶養控除等申告書」の内容を参考に計算してください。

税法上の扶養については、以下の記事で詳しく解説しています。

税法上の扶養とは?年収や年齢の条件、控除額、配偶者控除との違いを解説

5. 保険料控除申告書の情報を記入

保険料控除とは、生命保険料や地震保険料などの個人で支払った保険料を申告することで課税所得を減額できる制度です。

個人で支払った保険料や同一生計の親族の保険料を支払った場合に控除の対象となり、別途申告が必要です。従業員が提出する「保険料控除申告書」をもとに、源泉徴収簿に記載してください。

保険料控除の額は、保険の種類や契約時期によって異なります。

各保険料控除の計算方法は以下の表の通りです。

| 控除の種類 | 控除額の計算方法 | 上限額 |

|---|---|---|

| 生命保険料控除 | 【旧契約】 20,000円以下:全額控除20,001円以上:段階的に最大40,000円【新契約】25,000円以下:全額控除25,001円以上:段階的に最大50,000円 | 12万円 (新旧契約併用可能※上限12万円まで) |

| 地震保険料控除 | 支払保険料全額 (上限あり) | 5万円 |

保険料控除には、保険会社が発行する「控除証明書」の提出が年末調整時に必要になります。

保険料控除を申告することで、所得税や住民税の負担軽減につながるため、正しく手続きを行いましょう。

年末調整については、こちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

6. 本年度の算出所得税額を計算

ステップ5までで、さまざまな種類の控除が適用され、課税対象額が決定します。課税対象額が決まったら、国税庁の算出所得税額の速算表を使って所得税額を計算してください。

速算表には税率が記載されており、課税対象額に応じた税額を調べられます。

参照:令和6年分の年末調整のための算出所得税額の速算表|国税庁

年末調整での年税額の計算方法については、こちらの記事を参考にしてみてください。

年末調整での年税額の計算方法を紹介!算出所得税額の速算表の見方も

7. 本年度の税額を計算

年間の源泉徴収税額を計算した後、年末調整で過不足を確認してください。源泉徴収税額は毎月の給与や賞与から事前に天引きされた税額で、これが実際の税額と一致するわけではありません。年末調整によって、年間の正確な所得税額を算出し、不足している場合は追加徴収、過剰である場合は還付手続きを行います。

たとえば、源泉徴収税額が20万円で実際の税額が18万円の場合、2万円を翌月以降の給与で還付します。

源泉徴収簿の作成に必要なもの

源泉徴収簿を作成するには、情報を正確に記載するための資料が必要です。ここでは、源泉徴収簿の作成に必要なものをご紹介します。

源泉徴収簿のフォーマット

源泉徴収簿に決まった形式はありませんが、源泉徴収票を作成するために必要な項目が入っているフォーマットを用意すると不足なく記載できます。国税庁のウェブサイトでは、必要な項目が網羅された記入例が公開されています。国税庁のフォーマットを使用すれば情報の漏れを防げるでしょう。

また、エクセルを利用して独自のフォーマットを作成し、計算を自動化する方法も便利です。たとえば、給与額や控除額を入力するだけで税額を自動で計算できるシートを作成すれば、業務の効率化や記録ミスの防止につながります。

控除関係の書類

控除額の計算には、従業員から提出される各種書類が必要です。年末調整の2ヶ月前までに従業員に提出を依頼しておくとスムーズです。

たとえば、以下のような書類が必要になります。

| 項目 | 必要な書類の例 |

|---|---|

| 扶養控除 |

|

| 保険料控除 |

|

| 住宅ローン控除 |

|

控除額は、従業員の課税額に関わるため、控除に関する情報を正確に把握する必要があります。事前にリストアップして準備しておきましょう。

最新の源泉徴収税額表

翌年1月以降に支払う給与から正確に所得税を控除するには、最新の源泉徴収税額表を使用します。源泉徴収税額表には、給与額や扶養家族の人数、社会保険料控除額にもとづく税額が記載されています。

源泉徴収税額表は国税庁から毎年公表されるため、最新のものを必ず確認してください。源泉徴収税額表は、所得税法の改正や税制の見直しに伴い、毎年更新される可能性があります。

最新の源泉徴収税額表は国税庁のウェブサイトで確認できます。

源泉徴収簿の管理のポイント

源泉徴収簿の管理に役立つ3つの重要なポイントについて解説します。

源泉徴収簿の提出は必要ない

源泉徴収簿は、会社内部で管理するための書類であり、税務署や役所に提出する義務はありません。ただし、税務調査で給与の支払記録の確認のため、提出を求められる場合があります。

調査官から控除額や税額が正確であるかを確認されるため、誤りや記載漏れがないよう注意しましょう。源泉徴収簿は日頃から正確な情報を記録し、いつでも確認できる状態で保管しておくことが重要です。

源泉徴収簿は7年間保管する義務がある

源泉徴収簿は法律により、給与を支給した年の翌年から数えて7年間の保管が義務付けられています。所得税法では、過去の納税状況を確認するために記録の長期保管が定められています。税務調査で必要になる場合があるため、保管期限を守りましょう。

5年前の給与支払いについて調査があった場合でも、必要な記録をすぐに提示できれば問題の早期解決につながります。源泉徴収簿を適切に保管することで、税務対応がスムーズになる役割もあります。

クラウドツールを活用して効率化する

源泉徴収簿を効率よく管理するには、クラウドツールや会計ソフトを活用する方法がおすすめです。手作業に比べてミスが減り、作業時間も短縮できます。

多くの会計ソフトには、源泉徴収簿を簡単に作成する機能が備わっています。会計ソフトを利用すれば、給与や控除に必要な情報を入力するだけで必要な書類が作成できるでしょう。

また、クラウドを利用することでデータを安全に保管できます。

年末調整のために源泉徴収簿を適切に作成しよう

本記事では、源泉徴収簿の役割や必要性、具体的な作成手順、さらに管理のポイントについて解説しました。源泉徴収簿は、給与所得に関する情報を正確に記録し、年末調整や税務調査に備えるための大切な書類です。

源泉徴収簿を正しく活用すれば、所得税の計算がスムーズになり、税務処理のミスを防げます。また、クラウドツールや会計ソフトを使えば、効率的に管理できるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

所轄税務署とは?年末調整との関わりから解説!

税務署といえば、脱税を摘発する“マルサ(国税局査察部)”を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし、実際にマルサが関わる税務調査は、1%程度といわれています。一般的に税務署は、個…

詳しくみる扶養控除申告書が必要な人は?不要なケースやタイミングも解説

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)」は、年末調整や毎月の給与計算において、正しい税額を算出するために不可欠な書類です。 「扶養家族がいる人だけが提出するもの」と誤解されがちで…

詳しくみる給与支払報告書と法定調書の違いは?提出先や書き方、提出不要のケースまで解説

年末調整が終わり、慌ただしい時期に経理や総務の担当者を悩ませるのが、源泉徴収票などの法定調書と給与支払報告書の作成・提出業務です。これらの書類は名称や様式が似ているため混同されがち…

詳しくみる年末調整のアウトソーシングはどこまで依頼可能?費用相場・選び方・注意点を徹底解説

年末調整は、企業の担当者にとって年に一度の大きな負担となる業務です。毎年のように行われる税制改正、特に2025年度の税制改正は年末調整への影響も大きく、担当者の業務をさらに複雑にし…

詳しくみる年末調整で「配偶者控除」を受けられないケースとは?具体的な年収をもとに解説

年末調整のシーズンがやってきました。毎年11月頃になると勤務先から書類の提出を求められますが、後回しにしてまだ手続きをしていない方もいることでしょう。 2017年度の税制改正の影響…

詳しくみる年末調整書類の記入例

年末調整に関する書類は記入項目がたくさんあるため、毎年記入している人も初めて記入する人も、なんとなく自信がないまま提出することになりがちです。 しかし年末調整書類の記入例があれば、…

詳しくみる

無料テンプレート.jpg)