- 更新日 : 2025年12月24日

賃金台帳は役員も対象になる?書き方のポイントをテンプレートつきで解説

役員は基本的に賃金台帳の対象外です。

しかし、場合によっては役員でも賃金台帳の作成対象になるケースがあります。

賃金台帳の作成は労働基準法で義務付けられているため、作成を怠った場合は罰則の対象となります。したがって、役員の賃金台帳も正確に作成することが重要です。

本記事では、役員が賃金台帳の作成対象となる場合や正しい書き方について解説します。ぜひ、今後の賃金台帳作成の参考にしてみてください。

目次

役員とは

会社役員は、会社の経営や管理・監督する役割を持つ役職です。会社法において役員は「取締役」「会計参与」「監査役」と定義されています。

一般社員とは、権限や責任範囲が大きく異なり、会社全体の舵を取る重大な権利を持つのが役員です。下記では、会社役員の雇用形態や報酬などについても解説します。

会社法に定義されている3役

会社法で定義されている3役は「取締役」「会計参与」「監査役」です。役員は会社の重要な意思決定や監査を担う存在です。

なかでも取締役は、経営の意思決定や業務執行を行い、会計参与は財務に関する専門的な助言を提供し、監査役は経営や会計を監督します。

一方、「役員等」では上記3役に加え、執行役や会計監査人も含まれます。執行役は実務的な業務執行を担当しますが、法律上役員には含まれません。

また、会計監査人は会社の会計監査を行う役職であり、公認会計士や監査法人のみが就任できます。会計監査人を設置するかどうかは、会社の規模や種類により異なるため注意が必要です。

会社との関係性は委任契約

会社法では、会社と役員の関係は委任契約といわれています。

使用者から指揮命令を受ける「雇用契約」と異なり、ここでいう委任契約では、役員側が業務執行における広い裁量権を有します。また、労働基準法第41条では、管理監督者には労働時間、休日、休憩の規定が適用されません。そのため、出勤時間の決まりや残業代の支払いがなく、就業規則の多くの条件も当てはまりません。。

民法上、「委任契約」は無報酬ですが、契約で定めれば報酬を受け取ることが可能です。また、役員は、株主総会の過半数の同意で解任されることもあるため、地位は絶対ではありません。

一方で、会社に対する善管注意義務や忠実義務を負い、万が一違反して損害を与えた場合は賠償責任が発生する可能性があります。役員は自由度が高い役職ですが、その分責任も重い重要な立場です。

報酬は役員報酬

役員の報酬は、役員報酬であることも一般社員と異なるポイントです。

役員報酬は、役員に対して支払われる報酬です。役員報酬には、毎月の報酬の「役員給与」と毎月の給与とは別の一時金である「役員賞与」の2種類があります。

役員給与は株主総会で議決しますが、役員賞与は臨時総会による決定が一般的です。ただし、臨時総会の開催により異なるため、法人税法上、税務経費としては認められません。

上記のように、役員報酬は一般社員の給与とは仕組みが異なり、特有のルールがあります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

意図せぬ法令違反を防ぐための、法定三帳簿管理のガイドブック

労務管理の中でも、労働関係法令の遵守は労務管理の中核を成すといえます。

本資料では、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の適正管理を通じて、意図せぬ法令違反を防ぐために実践的なアドバイスを提供します。

給与計算がよくわかるガイド

人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。

複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。

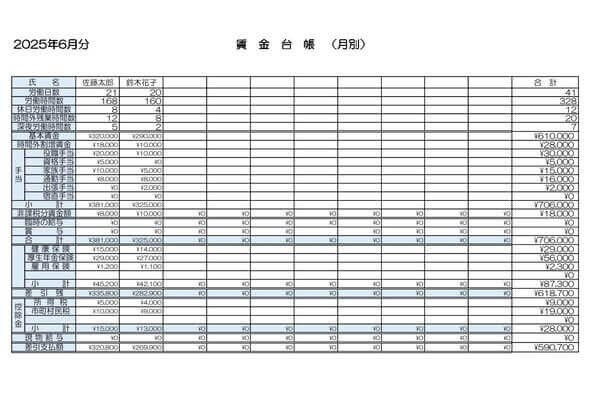

賃金台帳(エクセルの自動計算)無料テンプレート

自動計算機能を搭載した、エクセル形式の賃金台帳テンプレートです。

手間を省き、効率よく計算するためのツールとして活用いただけます。

賃金台帳 記入例

賃金台帳を作成する際の参考となる、具体的な記入例を記載した資料です。

各項目への記載方法や書き方の要領を、見本を通してご確認いただけます。事務処理の確認用としてもご活用ください。

賃金台帳は役員も記入の対象になる?

役員は従業員ではないため、基本的に賃金台帳の記入対象外となります。ただし、場合によっては役員でも賃金台帳の記入対象となるため注意が必要です。

下記では、役員が賃金台帳の対象かどうかと記入対象となるケースを解説します。

基本的には役員は賃金台帳の対象外

基本的に、役員は賃金台帳の対象外です。ただし、役員報酬が支払われている場合、健康保険や厚生年金保険の被保険者となるため、保険料控除額を記録する目的で賃金台帳を作成する必要があります。

とくに、年金事務所の調査では、役員分の賃金台帳の提示を求められる場合があるため、作成を怠るとトラブルに発展する可能性があります。

上記のように、役員報酬が発生している場合は、賃金台帳の作成と管理が求められるため注意が必要です。

従業員と兼務している役員は対象になる

従業員と兼務している役員は、賃金台帳の対象のため注意が必要です。

兼務役員とは、役員でありながら従業員としての身分を持ち、従業員の職務にも常時従事している人のことです。たとえば、「取締役総務部長」が兼務役員に該当します。

兼務役員は、役員としては委任契約、従業員としては雇用契約が適用されるため、賃金台帳の作成が必要となります。

また、役員を退任した後に従業員となり、兼務役員となった場合は、契約形態や管理方法に注意が必要です。役員と従業員を兼務する際は、賃金台帳の対象であることを理解しておきましょう。

賃金台帳の無料テンプレート

マネーフォワード クラウドでは、賃金台帳の無料テンプレートをご用意しております。

無料でダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

役員報酬を支払っている場合の賃金台帳の書き方

役員でも、役員報酬が支払われている場合は、社会保険の手続きを行う際に賃金台帳を作成する必要があります。そのため、役員の方でも賃金台帳の作成が重要です。

役員報酬を支払っている場合の賃金台帳に記載すべき項目は下記のとおりです。

| 氏名 | 賃金を支払った従業員の氏名を記載する |

|---|---|

| 性別 | 性別を記載する |

| 賃金の計算期間 | 賃金がいつ支払われたものかを明確に記載する |

| 出勤日数 | 賃金計算期間に労働した日を記載する |

| 現物給与 | 通貨以外で与えられた給与を記載する (例)食事、ユニフォーム、通勤定期、社宅、寮など |

| 労働時間 | 賃金計算期間に労働した時間を記載する※2 |

| 残業時間・休日出勤時間・深夜労働時間数 | 賃金計算期間に実際に行った(残業・休日出勤※1)・深夜労働時間を集計する |

| 基本給 | 月給で働く労働者は基本給を記載する※2 |

| 所定時間外割増賃金 | (所定労働時間以上を超えた場合、休日出勤時間※1)や深夜労働時間に各割貸率を加算した割増賃金を記載する |

| 各種手当 | 役職手当・地域手当、扶養手当、通勤手当など各種手当を記載する |

| 臨時給与 | 慰労金を記載する |

| 賞与 | 賞与を記載する 別の台帳での記載でも可 |

※1 労働基準法第41条該当者については、時間外・休日割増賃金は発生しません。

※2 役員報酬のみであれば記載は不要ですが、労働者部分の賃金がある場合は、各々記載します。

賃金台帳は、上記の項目がしっかり記載されている必要があります。賃金台帳を作成・保管していない場合、労働基準法に違反となり、罰則を科される可能性があるため注意が必要です。

具体的な罰則は、労働基準法第120条による30万円以下の罰金の支払いです。罰則を避けるためにも、必ず賃金台帳を作成しておきましょう。

役員の賃金台帳の書き方のポイント

役員の賃金台帳の書き方は、基本的に従業員の賃金台帳と同様で労働基準法第108条で定められた項目を記載します。

ただし、役員特有のポイントがあるため注意が必要です。役員の賃金台帳には、役員報酬の内訳(固定給与や賞与など)、健康保険料や厚生年金保険料、所得税の控除額などの正確な記載が重要です。

また、通常の従業員と異なり、労働時間や残業代の記録は不要ですが、報酬体系が明確にわかるように工夫する必要があります。とくに、役員賞与が支給される場合は、金額と支給日を記録しておくと税務調査においてもスムーズに説明をできます。

役員は労働基準法第41条の「管理監督者」に該当すれば、「労働者」にはあたらないため、労働基準法にもとづく賃金台帳作成義務はありません。しかし、役員報酬を受け取る場合、健康保険や厚生年金保険の被保険者として保険料控除額を記載する必要があります。

そのため、賃金台帳の作成を確実に行い、税務や保険関連の対応を円滑に行えるようにしましょう。

役員の賃金台帳の書き方を理解してしっかり保管しよう

役員は、先にも触れた通り、原則「労働者」には当たらないため、労働基準法による賃金台帳の作成義務はありません。しかし、従業員と兼務している場合や役員報酬を受け取っている場合は、賃金台帳の作成が必要であり、税務調査をスムーズに行うためにも賃金台帳の作成が役に立ちます。

賃金台帳に不備があると税務調査や監査の際に問題になるだけでなく、労働基準法違反により罰則の対象となる場合もあります。

正確に賃金台帳を作成すると、税務や保険関連の対応をスムーズに進められるため、ぜひ本記事を参考に役員の賃金台帳を作成してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

有給休暇引当金とは?日本国内における計上義務について徹底解説

企業によっては、有給休暇引当金を算出して計上しているところがあり、自社も導入すべきか迷っている人もいるでしょう。 有給休暇引当金は、日本の会計基準において定められた項目に該当してい…

詳しくみる従業員の所得税はいつ払う?納期や納付方法、納付期限を過ぎた場合を解説

従業員の給与には所得税が課せられます。企業は、給与から徴収した所得税を納付期限までに納めなくてはなりません。 当記事では、所得税の納付期限や納付方法、特例などについて解説します。納…

詳しくみる有給休暇の計算方法まとめ!付与日数、半休、時間単位、時給制の場合

有給休暇の計算は勤続年数に基づいて行い、所定の要件を満たした従業員に付与します。フルタイム勤務と短時間勤務では計算が異なるため、注意しましょう。有給休暇を取得した日の賃金計算はいく…

詳しくみる日払いバイトにも給与明細が必要?テンプレートをもとに書き方も解説

給与明細は、日払いバイトにも必要です。アルバイトと正社員は給与形態も異なるため、給与明細の発行の必要性について混乱することも珍しくありません。給与トラブルを防ぐためにも、日払いバイ…

詳しくみるマイナンバー制度で「住民税のごまかし」が効かなくなる!

マイナンバー制度が導入されると住民税額を計算する際の行政上の手続きが一段とスマートになります。今回はそもそも住民税額はどのように決められているのかというところから、「住民税のごまか…

詳しくみる給与計算代行の料金相場は?依頼できる6つの業務も徹底解説

給与計算代行は、給与計算に関する業務を外部委託するサービスです。給与計算は正確性や専門性が求められるため、負担を軽減するために多くの企業が外部への依頼を検討しています。 本記事では…

詳しくみる

無料テンプレート.jpg)