- 更新日 : 2025年11月19日

パワハラをする人の特徴は?パワハラ防止の対策も解説

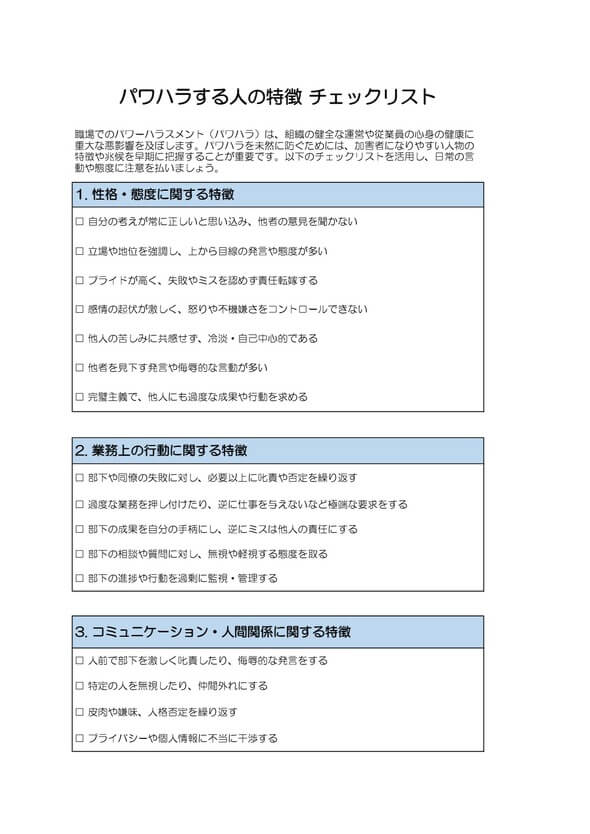

パワハラは、職場の相手に威圧感や恐怖を与える行為です。では、どのような特徴の人がパワハラ行為をするのでしょうか。パワハラ行為に及ぶ人には、いくつかの特徴があります。

本記事では、パワハラをする人の特徴について、防止対策とあわせて解説します。パワハラが発生しやすい職場の特徴についても説明しているので、参考にしてください。

目次

パワハラをする人の特徴は?

パワハラをする人は、いわゆるパワハラ加害者のことです。会社組織におけるパワハラ加害者は、パワハラ社員とも呼ばれます。パワハラ社員に共通する特徴は、次の通りです。

完璧主義

パワハラは、完璧主義の人に見受けられます。完璧主義の人は、自分だけではなく周囲の業務内容に対しても必要以上に関心を持つ可能性があるといわれています。特に自分が所属する部署において部下の行動を細かく管理したがる人は、要注意です。

部下の業務を過剰に管理することで、思い通りにならない状態が強いストレス状態になるかもしれません。完璧主義の人は、細かなミスやエラーなどにも敏感で、部下からの報告や連絡についても細かく求めてくるでしょう。その細かく求める行為自体がパワハラと判断される可能性があります。

感情のコントロールが不得意

パワハラをしやすい人は、感情のコントロールが不得意な面を持っています。例えば、次の特徴が見受けられます。

- 気まぐれで気分で左右される

- 機嫌が良いときと悪いときの差がある

- 思ったことをそのまま言ってしまう

感情のコントロールが不得意な人は、自分で自分の意思を抑えられず、思ったことを口に出してしまうことも考えられます。そのため、暴言や差別発言など周囲の反感を買うような指示を出すかもしれません。職場の上司であれば、身勝手な発言がパワハラにつながるでしょう。

プライドが高い

プライドが高い人は、パワハラする可能性があります。その理由は、自分中心で物事を考え、独善的で人の話を聞かない要素があるからです。つまり、自分のプライドばかり優先して、相手の気持ちは二の次となるため、周囲の人間との協調性もなくなるでしょう。

プライドが高い人は、自分本位な考えで行動しやすいです。もし、プライドの高い上司であれば、自分の失敗を認めず部下に責任転嫁するかもしれません。部下の信頼を落とすだけではなく、パワハラになる場合もあるでしょう。

自分もパワハラを受けてきた

パワハラする人は、過去にパワハラの被害者だった場合が考えられます。自分が受けてきたパワハラに対して、上司の立場となったときにパワハラをする側になる人も少なくないでしょう。

近年、コンプライアンスを避けて通れなくなるほど法律や会社のルールなどが細かくなっています。かつては、職場の上司が暴言を吐いたり大声で怒鳴ったりする対応は珍しくなかったでしょう。そのような時代に上司からパワハラを受けた人は、パワハラに耐えて成長するイメージを持っている場合があります。そのため、パワハラが法律で禁止されていることを理解せず「自分も上司の厳しさで成長できた」と間違った観念で行動するかもしれません。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

パワハラの判断基準と実務対応

従業員からパワハラの相談を受けた際、適切な調査方法や判断基準がわからず、対応に苦慮している企業は少なくありません。

本資料では実際の裁判例も交えながら、パワハラの判断方法と対応手順を弁護士が解説します。

ハラスメント調査報告書(ワード)

本資料は、「ハラスメント調査報告書」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご利用いただけます。

ぜひ貴社のハラスメント調査における報告書作成の実務にご活用ください。

パワハラのNGワード&言い換えまとめ

職場におけるパワーハラスメント防止対策は進んでいますでしょうか?本資料は、「パワハラのNGワード」と、その「言い換え」についてまとめた資料です。

ぜひダウンロードいただき、貴社のハラスメント対策やコミュニケーションの参考としてご活用ください。

パワハラが発生しやすい職場の特徴は?

パワハラが発生しやすい職場環境は、次のような特徴を持っています。

ノルマが厳しい

会社のノルマが厳しい職場は、上層部からの厳しいノルマ達成への要求もあり、上司はストレスを抱えがちです。上司は、ノルマ達成のことで余裕もなく、ついつい部下への風当たりも強くなります。その行為がエスカレートすることにより、パワハラ行為へと発展する場合があるでしょう。

業務ルールやマニュアルが整理されていない

業務ルールが定まっていない職場は、パワハラが発生しやすい職場です。ルールが曖昧でマニュアルが整理されていなければ、上司の裁量判断に依存し、上司の好き嫌いでルールが決まるかもしれません。このように上司の一存で業務ルールを決める職場では、公平性を欠き、いじめや嫌がらせ、パワハラが発生しやすくなります。そのため、業務ルールやマニュアルの整理は、パワハラ防止に欠かせない取り組みになるでしょう。

メンバー間のコミュニケーションが希薄

パワハラは、メンバー間のコミュニケーションが希薄な職場で発生しやすくなります。時間や業務量などでゆとりのない職場では、メンバーが率先してコミュニケーションを取る余裕がありません。目の前の業務を時間内に終わらせることに集中しすぎ様子が見られるでしょう。

ただし、そのような状況が続くと、メンバー間のコミュニケーションは希薄になり、業務上の連携でも行き違いや誤解などが発生します。その結果、メンバー同士のトラブルにも発展し、先輩社員によるパワハラなども起きやすくなるでしょう。

残業が多く休みが取りづらい

パワハラは、コミュニケーション不足だけではなく、残業や休日出勤の必要性がある職場でも発生しやすくなります。残業が多く休みを取りづらい職場では、従業員の疲労やモチベーションの低下などが考えられます。

人手不足の状態が続けば、残業や休日出勤は当たり前となり、従業員の不平不満も多くなるでしょう。部下の不満を受ける上司は、矢面に立たされる分、ストレスも増えてくるため、部下への対応も横柄になり、その行為がパワハラに発展する可能性があります。

業績やモチベーションが低い

職場は、業績次第で雰囲気も変わります。そのため、業績やモチベーションの低い職場では、パワハラが発生しやすくなるでしょう。業績が悪いと、経営層は部署の管理責任者に厳しい改善を求めます。場合によっては、会社の存続に影響することもあります。

業績の悪化は、職場の士気を下げ従業員のモチベーション低下にもつながるでしょう。結果的に職場の雰囲気は悪くなり、業務上の連携においてミスやトラブルが生まれます。ぎくしゃくした職場では、パワハラが発生しても不思議ではありません。

パワハラをする人を採用時や面談で見抜ける?

パワハラをする人は、採用時や昇格時の面談などで見抜ける場合があります。将来的にパワハラ行為をする可能性がある人物の特徴を見抜くポイントは、次の通りです。

想定外の質問に対して態度に変化があるか

パワハラをしそうな人には、想定外の質問で態度の変化を見て判断することで見抜ける可能性があります。応募者は、採用時や昇格時の面談において面接官から問われる質問を想定しているでしょう。想定外の質問は、パワハラの要素があるかを確認するための質問です。

面談では、応募者の答え方や態度の変化などからパワハラになる要素を判断します。唐突な質問で見抜く項目は、プライドの高さや感情の起伏などです。質問に対する答えの正確性ではなく、答え方や態度の変化などで見抜きます。

面談以外の行動が横柄になっているか

採用時の面談でパワハラの要素を見抜くには、面談以外の行動からも判断できます。基本的に面談中の応募者は、面接官に対して好意的な態度で接するでしょう。そのため、面談時には見抜けないかもしれません。

面談以外の行動では、普段の態度が行動に表れる場合もあるでしょう。例えば、面談前の受付における対応や、応接室に通した際の行動などです。面談前の行動に横柄な態度が見られた場合は、パワハラをする要素が考えられます。

本人の許可を得たうえで行う前職の関係者にヒアリング

採用時の面談では、応募者のパワハラをする要素を見抜く効果的な方法が前職の関係者からヒアリングすることです。前職の関係者とは、応募者の上司や同僚、部下などが対象となります。

前職の関係者へのヒアリングは、直近の客観的な判断材料として参考になるでしょう。特に、職務経歴書に記載された実務経験が正しいかなどの判断にも役立ちます。ただし、前職の関係者へのヒアリングは応募者本人の同意を得たうえで行いましょう。

パワハラを防ぐために経営者・管理職ができる対策

パワハラは、発生する現場だけで解決できるものではありません。会社組織全体でパワハラのない職場づくりを目指す必要があります。パワハラ防止は、2019年に改正された労働施策総合推進法によって企業の義務となっています。

パワハラを防ぐことは、会社の経営者や管理職が率先して取り組まなければなりません。具体的には、次の対策を行う必要があります。

パワハラ防止を会社方針と明示する

企業は、パワハラ防止を会社の方針として明確にすることが義務付けられています。会社全体でパワハラ防止を周知徹底させなければなりません。

経営者や管理職は、パワハラ行為が発生した場合の処置などを就業規則に記載することが必要です。特に長年勤務しているベテラン社員は、パワハラ防止対策を理解したうえでの行動が求められます。部下の指導にあたる立場であれば、従来の常識が通用しなくなるかもしれません。そのため、企業は、パワハラ防止の義務付けについて会社方針として組織全体に浸透させることが必要です。

職場に適切な相談窓口を設置する

企業は、職場にパワハラ防止を目的とした相談窓口の設置が義務付けられています。パワハラについて相談できる窓口の設置は、被害を大きくする前の防止策としても効果的です。

相談窓口の設置は、会社全体でパワハラ防止に取り組んでいる姿勢を示していることにもなります。相談窓口は、パワハラを疑われるような行為の発見にも役立つでしょう。迅速に発見できれば、当事者の異動や懲戒処分ではなく、指導だけで抑えられる可能性があります。

パワハラ防止に必要な知見を深める研修や啓発活動を行う

企業は、パワハラ防止に必要な知見を深めるための研修や啓発活動を行うことが求められています。特に、パワハラ防止をテーマにした研修の定期的な実施は、効果が期待できるでしょう。

パワハラ防止をテーマにした研修は、具体的なパワハラの定義や事例などを理解する機会にもなります。研修の実施は、社員全体の知見を深め職場におけるパワハラ防止策のヒントとなるでしょう。

パワハラを受けないために個人ができる対策

パワハラを受けない(パワハラ被害者にならない)ためには、個人でも取り組める対策が必要です。ここでは、パワハラ被害を受ける当事者が知っておくべき対策について紹介しましょう。

可能な限り相手との距離を置く

パワハラ行為をする人(パワハラ加害者)は、ターゲットに向けてパワハラ行為を繰り返します。つまり、パワハラする人のターゲットになることが大きなポイントになるでしょう。

パワハラする人のターゲットにならない対策では、可能な限り相手との距離を置くことが必要です。ただし、少人数の小さな部署ではなかなか難しいかもしれません。そのような職場の場合は、なるべくパワハラする人に反応しないことが必要です。

ただし、パワハラ行為に対して反応しないことは、パワハラする人を無視する行為にもつながるため、逆効果になる場合もあります。その場合は、可能な限り適度な距離を置くことを意識しましょう。

相手を論破や否定しない姿勢

パワハラする人は、プライドが高く、自己顕示欲が高い特徴を持っているといわれています。そのため、パワハラする人の発言に対して論破したり否定したりすると、パワハラのターゲットとなるかもしれません。パワハラする人の場合、上司でさえ手を焼く可能性もありますので、論破や否定をせず寄り添うように接する姿勢が必要です。

許容範囲を明確にする

パワハラする人に対して個人でできる対応は、許容範囲を明確にすることではないでしょうか。パワハラする人が職場の上司の場合は、上司として多少なりとも部下の個人的(身体的)な事情に配慮する必要があります。その上司の立場を逆手にとって、対応可能性の許容範囲を明確にすることもひとつの方法です。

ただし、パワハラする上司に業務中の許容範囲を告げることは、伝え方次第で逆効果にもなるでしょう。

相手を逆なでない方法としては、自分にできる許容範囲を示してからできない部分を伝えるなど工夫が必要です。

パワハラする人を見抜くだけではなく防ぐ対策が重要

パワハラ行為は、プライドが高く完璧に仕事をこなそうとする人がなりやすい行為です。さらに、特徴としては感情の起伏が激しい人がパワハラする人になる可能性があります。それらの特徴を理解したうえでパワハラの加害者になりやすい人には事前の対策が必要です。

パワハラする人への対策として有効なのは、会社全体でパワハラ防止に取り組む方針の周知・徹底です。2019年には、労働施策総合推進法改正によるパワハラ防止の義務付けが施行され、法律で定められていることから会社側の防止策の実行は不可欠です。

企業がやるべき対応は、相談窓口の設置や研修の開催などです。パワハラを行いやすい人を見抜き、防止策もきちんと考えてみてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

雇用形態とは?種類や正規雇用と非正規雇用の違い、変更手続きを解説

雇用形態とは、企業と従業員の間で締結した雇用契約によって定められた雇用契約の種類のことを指します。正規雇用の正社員かアルバイトなどの非正規雇用か、直接雇用か間接雇用かなど、雇用形態…

詳しくみるユニークな福利厚生の最新事例!面白い取り組みや導入のポイントを解説

近年、多くの企業がユニークな福利厚生を取り入れるようになっています。その背景には、人材不足や働き方の多様化、従業員の価値観の変化があります。本記事では、なぜ今ユニークな福利厚生が注…

詳しくみる労働安全衛生法のストレスチェック制度とは?条文をもとに対象者や項目、罰則などを解説

2015年12月に労働安全衛生法が改正され、事業者にはストレスチェックの実施が義務付けられました。企業の労務担当者の中には、「具体的に何をすればいい?」「自社は義務の対象?」「罰則…

詳しくみる福利厚生としてマッサージを導入する方法は?相場や経費の取り扱いも解説

近年、働き方改革や健康経営の推進を背景に、企業が福利厚生としてマッサージサービスを導入するケースが増えています。単なる「癒し」の提供ではなく、従業員の心身の健康維持や生産性の向上、…

詳しくみる【報告書テンプレ付】パワハラとは?3つの定義やパワハラになる具体例

パワハラとは上司と部下のように優位性が認められる関係に基づく言動のことで、職場などで起こることがあります。パワハラの定義や種類、2020年に施行されたパワハラ防止法についてまとめま…

詳しくみる【テンプレ&例文あり】部下の不始末による始末書の書き方は?書き方や注意点を解説

部下を抱えていると、自分だけでなく、部下の始末書作成にも関わることがあるでしょう。本記事では、責任の所在、事実の正確な記載、具体的な再発防止策など、作成するうえで押さえるポイントを…

詳しくみる

-e1762259162141.png)