- 更新日 : 2025年10月1日

妻の生命保険料は年末調整で控除できる?条件を解説!

妻の生命保険料は年末調整で控除できるのでしょうか。通常、納税者本人が加入する生命保険は年末調整で控除可能です。一方、妻の分の生命保険は、保険料を誰が支払ったかによって控除の可否が異なります。専業主婦で夫が保険料を負担した場合は、控除を受けることが可能です。

当記事では、妻の生命保険料を年末調整で控除する条件を解説します。

目次

妻の生命保険料は年末調整で控除できる?

会社員や公務員など、会社や組織に所属し給与所得を得ているサラリーマンは、原則年に1回年末調整を受けることになります。年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収で納めている所得税と、正確な所得税との差額を清算する手続きです。

同時に、配偶者控除や扶養控除といった所得控除を受けることもできます。納税者が支払った生命保険料を控除する生命保険料控除も所得控除の一種です。

では、妻が加入している生命保険の保険料は、夫の年末調整で控除することができるのでしょうか。ここでは、妻の生命保険料を夫の年末調整で控除する条件を解説します。

自身が保険料を支払っている場合は可能

妻の生命保険料を夫の年末調整で控除できるか否かは、保険料を誰が支払っているかによって異なります。たとえば、妻が専業主婦などで収入がなく夫が保険料を負担している場合は、夫の年末調整で所得控除を受けることが可能です。

保険の契約者や被保険者、保険金受取人が誰かではなく、あくまで保険料を誰が負担したかによって控除を受けられるかどうかが決まります。

そもそも、生命保険料控除とは、納税者が生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合、一定の所得控除を受けることができる制度です。対象者は生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った人、と定められています。

保険料を納税者本人が負担していることが、払込みを確認できる支払票などで証明できるのであれば、納税者本人の名義以外の生命保険料も納税者本人の年末調整で控除することが可能です。たとえば、両親の介護医療保険料や子の学資保険料を負担している場合は、年末調整にて一定の所得控除を受けることができます。

生命保険料控除を受けることができる範囲は、配偶者と6親等内の血族および3親等内の姻族です。なお、生命保険料控除の対象は法律上の配偶者と親族に限られるため、いわゆる内縁関係者の生命保険料は控除できません。

参考:No.1140 生命保険料控除|国税庁

妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁

所得税法(第七十六条) | e-Gov法令検索

妻が保険料を支払っている場合は不可

一方、妻が自分で保険料を支払っている場合は、夫の年末調整で所得控除を受けることはできません。前章でも解説したとおり、生命保険料控除は保険料を支払った方が一定の所得控除を受けられる制度です。そのため、保険料を妻自ら支払っている場合は、夫の年末調整では所得控除の対象外となります。

夫の年末調整では所得控除を受けられない一方、妻自身の年末調整では本人名義の生命保険として生命保険料控除を受けることが可能です。

ただし、妻が夫の被扶養者となっている場合は、生命保険料を控除できません。たとえば、専業主婦などで課税所得がない場合は、そもそも年末調整や確定申告の必要がないため控除の対象外です。また、パートやアルバイトなどで働いていたとしても、扶養範囲内の場合は原則、年末調整が不要となります。たとえ妻の本人名義で生命保険に加入していたとしても、生命保険料控除は受けられないため気をつけましょう。

生命保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行う必要があります。専業主婦やパート・アルバイトなどで被扶養者となっている妻の生命保険料を控除するには、妻自身が保険料を支払うのではなく、夫が支払うなどの工夫が必要です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

年末調整で従業員がやりがちな8つの間違い

年末調整で従業員の方々がやりがちな8つのミスをとりあげ、正しい対応方法についてまとめました。

年末調整業務をスムーズに完了させるための、従業員向けの配布資料としてもご活用いただけます。

扶養控除等申告書 取り扱いガイド

扶養控除等申告書は、毎月の源泉徴収事務や年末調整の計算をするうえで必要不可欠な書類です。

扶養控除等申告書の基礎知識や具体的な記入方法、よくあるトラブルと対処方法などをわかりやすくまとめたおすすめのガイドです。

年末調整業務を効率化するための5つのポイント

「毎年年末調整のシーズンは残業が多くなりがち…」、そんな人事労務担当者の方に向けて年末調整業務をスムーズに行うためのポイントをまとめました。

スケジュールや従業員向け資料を作成する際の参考にしてください。

年末調整のWeb化、業務効率化だけじゃない3つのメリット

年末調整のWeb化=業務効率化のイメージが強いかもしれませんが、実際には労務担当者にしかわからない「もやもや」を解消できるメリットがあります。

この資料ではWeb化により業務がどう変わり、何がラクになるのかを解説します。

妻の生命保険料を年末調整で控除する場合の手続き

妻の生命保険料を年末調整で控除するには、夫の勤務先へ「給与所得者の保険料控除申告書」の提出が必要です。その際に、生命保険会社などから送付される「生命保険料控除証明書」の原本を必ず添付してください。

コピーや写しなどは認められておらず、原本が必要となるため紛失しないよう気をつけましょう。生命保険料控除証明書は、通常10月から11月にかけて生命保険会社などから送られてきます。

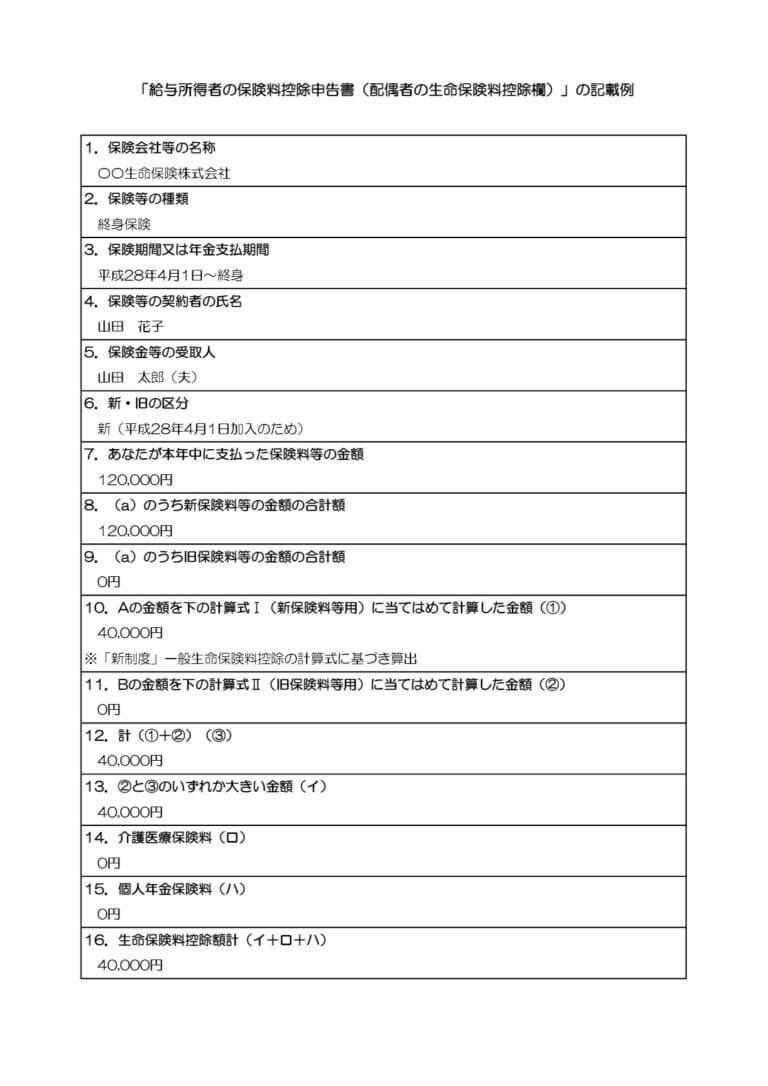

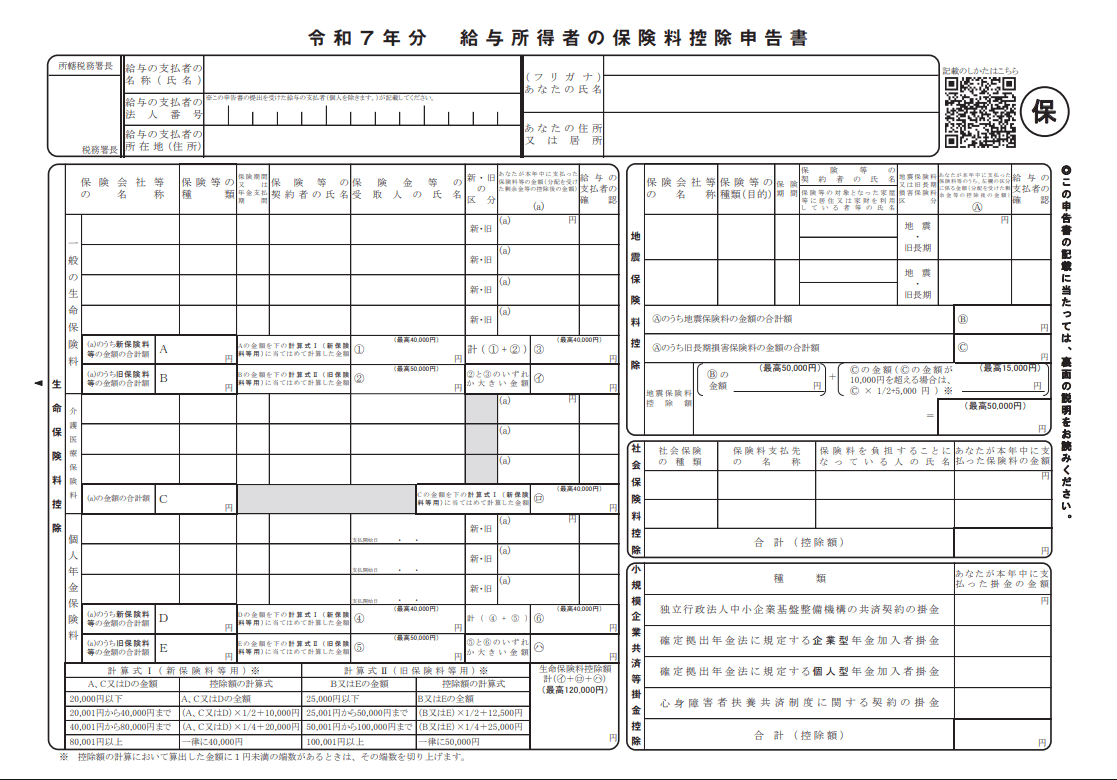

引用:A2-3 給与所得者の保険料控除の申告|国税庁、「《記載例》令和7年分給与所得の保険料控除申告書の記載例」

生命保険料控除で記載が必要なのは、左側の生命保険料控除欄です。記載方法について一つずつ確認していきましょう。

出典:A2-3 給与所得者の保険料控除の申告|国税庁、「令和7年分給与所得の保険料控除申告書」を加工して作成

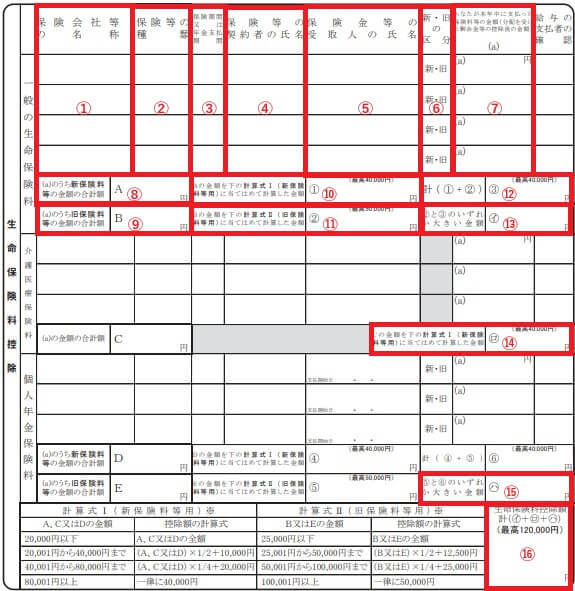

- 保険会社等の名称

加入している生命保険会社の名称を記載しましょう。名称が長すぎて書ききれない場合は、略称を記載することも可能です。 - 保険等の種類

医療保険や終身保険など、加入している保険の種類を記載しましょう。わからない場合は生命保険料控除証明書を確認してください。 - 保険期間又は年金支払期間

生命保険料控除証明書を確認して、保険の期間を記載しましょう。 - 保険等の契約者の氏名

保険契約者の氏名を記載しましょう。前述の通り、控除申告者と保険契約者の名義が一致している必要はありません。生命保険料控除証明書を確認して間違いのないように記載してください。 - 保険金等の受取人の氏名

保険金受取人の名義を記載しましょう。保険契約者と同様、控除申告者と名義が一致している必要はありません。たとえば、妻名義の終身保険で受取人が子になっている保険についても、保険料を負担していれば控除の対象です。こちらも生命保険料控除証明書を確認して間違いのないように記載してください。 - 新・旧の区分

生命保険料控除は、加入時期に応じて新制度と旧制度に分かれています。生命保険料控除証明書を確認し、加入している生命保険の新旧区分を記載しましょう。なお、新制度は平成24年1月1日以降に加入した保険、旧制度は平成23年12月31日以前に加入した保険に適用されます。 - あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)

生命保険料控除証明書に記載された「申告額」を記載しましょう。申告額とは、その年の1月1日から12月31日まで予定通り保険料が支払われた場合の金額です。一方、あわせて生命保険料控除証明書に記載されている「証明額」は、1月1日から生命保険料控除証明書が発行された時までに支払った金額となります。間違えて証明額を記載してしまうと、本来控除できる保険料の金額より少なく申告してしまうことになるため気をつけましょう。 - (a)のうち新保険料等の金額の合計額(A)

7に記載した申告額のうち、新制度に該当する保険料の合計金額を記載しましょう。 - (a)のうち旧保険料等の金額の合計額(B)

7に記載した申告額のうち、旧制度に該当する保険料の合計金額を記載しましょう。 - Aの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料等用)に当てはめて計算した金額(①)

8に記載した金額を「計算式Ⅰ」に当てはめて計算した値を記載しましょう。1円未満の端数が生じた場合は切り上げてください。計算結果が40,000円を超えた場合は40,000円と記載してください。 - Bの金額を下の計算式Ⅱ(旧保険料等用)に当てはめて計算した金額(②)

9に記載した金額を「計算式Ⅱ」に当てはめて計算した値を記載しましょう。10と同様、端数は切り上げてください。計算結果が50,000円を超えた場合は50,000円と記載してください。 - 計(①+②)(③)

10と11の合計金額を記載しましょう。なお、合計金額が40,000円を超えた場合は40,000円と記載してください。 - ②と③のいずれか大きい金額(㋑)

11と12に記載した金額のうち、いずれか大きい金額を記載しましょう。 - 介護医療保険料(㋺)

介護医療保険料についても、一般の生命保険料と同様に記載しましょう。なお、介護医療保険料に新旧区分はありません。 - 個人年金保険料(㋩)

個人年金保険料についても、一般の生命保険料と同様に記載しましょう。個人年金保険料には生命保険料と同様新旧区分があるため、間違えないように気をつけてください。 - 生命保険料控除額計(㋑+㋺+㋩)

13・14・15の合計金額を記載しましょう。なお、合計金額が120,000円を超えた場合は120,000円と記載してください。

参考:[手続名]A2-3 給与所得者の保険料控除の申告|国税庁

妻の生命保険料を年末調整で控除する場合の注意点

妻の生命保険であっても、夫が保険料を支払っていれば年末調整で控除することが可能です。ここからは、妻の生命保険料を夫の年末調整で控除する際の注意点を解説します。

国税庁と生命保険会社の基準の違い

生命保険会社では、保険契約者がすなわち保険料負担者となるのが原則です。一方、国税庁の基準では、保険料を引き落としている銀行口座の名義人が保険料負担者となります。生命保険料控除を受けるには、引落口座の名義に注意が必要です。

妻名義の生命保険を夫の年末調整で控除するには、保険料の引落口座を夫名義にしておく必要があります。たとえ夫が保険料を負担していたとしても、引落口座を妻名義にしていると妻が保険料を支払っていると見なされ、生命保険料控除を受けることができません。

控除申告に必要な生命保険料控除証明書は、保険契約者の名義で発行されるのが一般的です。税務署から保険料の支払いについて確認された場合は、引落口座の通帳など、誰が保険料を負担したかわかる書類を用意する必要があります。

生命保険会社によっては、引落口座の情報や保険料負担者の氏名を記載した生命保険料控除証明書を再発行することもできるため、必要に応じて生命保険会社に問い合わせてみましょう。

なお、保険を解約した場合や満期を迎えた場合などにも注意が必要です。夫名義の銀行口座から保険料を引き落としている妻名義の生命保険を解約し、解約返戻金を受け取った場合や、満期を迎え満期保険金を受け取った場合、妻への贈与と見なされ贈与税が課される場合があります。

生命保険を契約する際は、保険料引落口座の名義、すなわち保険料負担者を誰にするのかを慎重に検討しなければなりません。

契約の控除枠

年末調整で控除を受けられる保険料には上限があります。ここまで所得税の控除について紹介してきましたが、住民税についても一定の控除を受けることが可能です。

控除額の上限は所得税と住民税でそれぞれ規定されています。所得税と住民税の控除上限金額は下記の通りです。

| 新旧区分 | 旧制度 | 新制度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 一般生命保険 | 所得税 | 5.0万円 | 所得税 | 4.0万円 |

| 住民税 | 3.5万円 | 住民税 | 2.8万円 | |

| 介護医療保険 | 所得税 | ‐ | 所得税 | 4.0万円 |

| 住民税 | ‐ | 住民税 | 2.8万円 | |

| 個人年金保険 | 所得税 | 5.0万円 | 所得税 | 4.0万円 |

| 住民税 | 3.5万円 | 住民税 | 2.8万円 | |

| 合計適用限度額 | 所得税 | 旧制度、新制度合わせて12.0万円 | ||

| 住民税 | 旧制度、新制度合わせて7.0万円 | |||

配偶者や親族の保険料を控除申告する前に、納税者本人名義の保険料が上記の限度額に到達していないかを確認してください。生命保険料控除を申告する場合、まずは自分自身の保険料を申告したほうがよいでしょう。

なお、新制度への移行に伴い、介護医療保険が新たに控除の対象となりました。保険の契約を見直すことで控除の枠が広がる可能性もあるため、一度生命保険会社に相談してみるのもよいでしょう。

制度の概要を理解し妻の生命保険料を控除しよう

妻の生命保険料を夫が負担している場合、夫の年末調整で生命保険料控除を受けることができます。妻が自分で保険料を支払っている場合は、夫の年末調整では控除できません。

なお、妻の生命保険料を夫の年末調整で控除するには、保険料引落口座の名義に注意しなければなりません。国税庁の基準では、引落口座の名義人が保険料の負担者と見なされます。

妻名義の銀行口座から引き落としていると、妻が保険料を支払っていると見なされ、夫の年末調整では控除申告ができません。妻の生命保険料を控除したい場合は、必ず夫名義の銀行口座から保険料を引き落とすようにしましょう。

加えて、控除枠の上限についても確認が必要です。生命保険料控除には上限があるため、控除申告する際は、まず納税者本人名義の保険料を申告するようにしましょう。

生命保険は長期間にわたって加入するのが一般的です。年間ではわずかな控除金額でも、トータルで見るとまとまった金額になります。制度の概要を理解し、妻の生命保険料も控除申告しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

税務署への源泉徴収票の提出対象は?各種手続も解説!

年末調整では、指定された期限までに所定の法定調書を税務署に提出する必要があります。給与所得の源泉徴収票もそのひとつですが、提出する対象となるのはすべてではなく、給与等の金額で異なり…

詳しくみる【2026年】年末調整とは?必要書類まとめ・書き方を簡単解説!

年末調整は、1年間の納税額を確定させる重要な業務です。 年末調整の時期は、経理担当者は必要資料の作成だけではなく、従業員からの質問に対応するなど忙しくなります。 ここでは、最新版の…

詳しくみる年末調整で戻ってくる金額はいくら?計算方法や平均金額も解説

年末調整は、1年間で給与から天引きされた所得税の過払い分が精算され、手元にお金が戻ってくることが多い手続きです。 ただし、計算の結果によっては不足税額が発生し、逆に徴収されることも…

詳しくみる年末調整とアルバイト・パートの関係

会社によっては、年末調整の対象を正社員のみとし、アルバイト、パートに対してはこれを行わないことがあります。 しかし、アルバイトやパートとして働いていても、労働に対して支払われる給与…

詳しくみる年末調整の「世帯主」とは?意味や「あなたとの続柄」の書き方

年末調整書類の「世帯主の氏名」欄、そして世帯主記入欄の下にある「あなたとの続柄」は、記入ミスをしやすい箇所です。 今回はその「世帯主」の意味と、「あなたとの続柄」の書き方を中心に解…

詳しくみる給与支払報告書とは?総括表・個人別明細書の書き方徹底ガイド【テンプレート付き】

給与支払報告書と総括表は、住民税を計算するために、会社から各従業員の住む市区町村へ提出するものです。 ここでは給与支払報告書と総括表の書き方を項目ごとに紹介するとともに、給与支払報…

詳しくみる