- 更新日 : 2026年1月8日

離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)とは?書き方と添付書類を解説!【記入例付き】

「離職証明書」は、退職者が離職票を発行するために必要な書類です。この書類は従業員が退職手続きをする際に事業者が作成する必要があります。スムーズに作成できるようにどのような書類か理解しておきましょう。この記事では、離職証明書の概要や書き方、添付書類、そのほか知っておきたい知識について解説します。

目次

離職証明書とは?

離職証明書とは、退職者がハローワークから「離職票」の交付を受けるために会社が作成する書類です。ここでは、離職者証明書がどのようなものか簡単に解説します。

雇用保険被保険者離職証明書

離職証明書は、正式には「雇用保険被保険者離職証明書」と言います。退職した従業員が離職票を発行するための書類です。事業主控・ハローワーク提出用・雇用保険被保険者離職票-2これら3枚複写となっています。事業主は従業員の退職手続きの際に離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出する必要があります。後ほど詳しく解説しますが、この書類を提出するのは必要な場合のみです。

離職証明書と離職票の違い

混同しやすい書類として「離職票」が挙げられます。離職票とは、正式には「雇用保険被保険者離職票」と呼ばれる、離職したことを公的に証明する書類です。退職者がハローワークで雇用保険の失業手当を受給する手続きを行う際に必要となります。

離職証明書と離職票の違いは、発行する場所や目的です。具体的には、以下の通りです。

| 発行する場所 | 発行する目的 | |

|---|---|---|

| 離職証明書 | 会社(事業主) | ハローワークから離職票の交付を受けるため |

| 離職票 | ハローワーク | 退職者が失業保険の給付を受けるため |

離職証明書の提出期限は?

離職証明書は「従業員が退職した日の翌々日から10日以内」に所轄のハローワークへ提出しなければなりません。退職者が手続きをスムーズにできるようにするためにも、なるべく早く作成・提出しましょう。離職証明書とあわせて提出する雇用保険被保険者資格喪失届も「従業員が雇用保険の被保険者でなくなった翌日から10日以内」に提出することが義務付けられています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

人事・労務テンプレート集28種類! ‐採用・入社・退職編‐

人事・労務の業務で日常的に使用する、採用・入社・退職に関わる書類のテンプレートを28種類ご用意しました。

Word/Excelの2つのファイル形式でダウンロードできますので、自社で使いやすい形にカスタマイズしてご活用ください。

6つの原因から考える離職防止メソッド

少子高齢化にともなう労働人口の減少が加速する中、従業員の離職は事業継続に影響がでるほど大きな企業課題となっています。

本資料では、従業員の離職につながる6つの原因と、効果的な離職防止策について解説します。

退職勧奨の実務対応と違法リスク防止のガイド

退職勧奨は解雇に比べて手続が面倒ではないという利点がありますが、やり方を間違えると大きなトラブルを引き起こすリスクがあります。

この資料では、退職勧奨をトラブルなく行うために必要な点について解説します。

離職証明書の提出が必要な場合

離職証明書の提出が必要なケースは以下の場合です。

- 退職者が離職票の交付を希望したとき従業員が失業給付金を受けるために離職票の交付を希望した場合は離職証明書の提出が必要となります。退職者が離職証明書の交付を希望しない場合は、提出する必要はありません。

- 59歳以上の従業員が退職したときこの場合、従業員の希望の有無にかかわらず離職証明書の提出が必要となります。改正高年齢者雇用安定法により、60歳以上64歳未満の従業員を雇用する際に賃金の低下分を補う「高年齢雇用継続給付」の手続き時に、離職証明書の提出が義務付けられているためです。

上記のほか、転職先がすでに決まっている場合や、従業員が死亡した場合は離職証明書の提出が不要です。なお、雇用保険被保険者資格喪失届の提出はいずれの場合も必要なので提出し忘れないように注意しましょう。

離職証明書の書き方

離職証明書は記載項目が多いので作成に時間がかかります。また、記載内容の確認や署名捺印など、退職者本人が行う作業もあるので、余裕を持って作成を始めましょう。添付すべき書類も早めに揃えておくことが大切です。

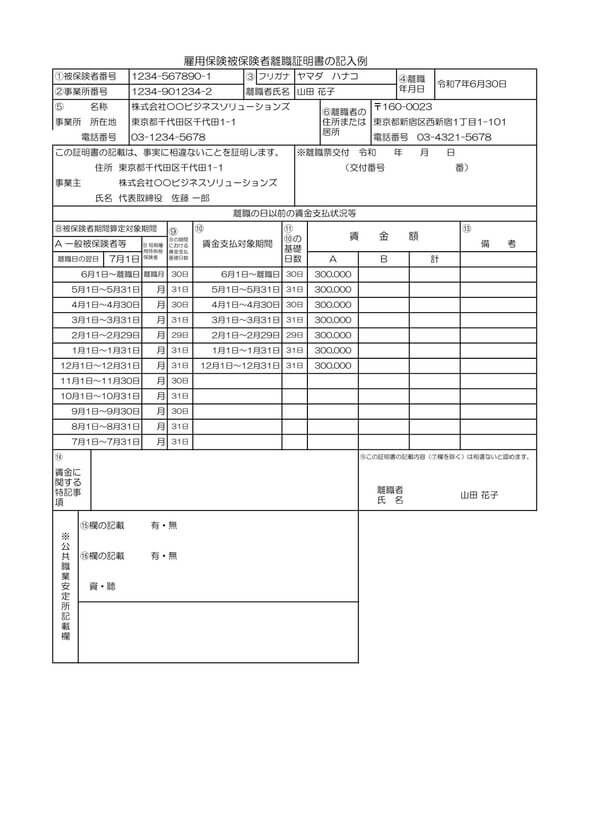

離職証明書の記入例

離職証明書の記入例は以下の通りです。

先ほど離職証明書と離職票は発行する場所や目的が異なることを解説しましたが、ほとんどの記載項目は共通しています。ハローワークインターネットサービスで公開されている「離職票-2」の記入例を参考にするとわかりやすいでしょう。

引用:記入例:雇用保険被保険者離職票-2|ハローワーク インターネットサービス

続いて、離職証明書の記載項目について見ていきましょう。

離職証明書に記載すべき項目

離職証明書における記載項目は以下の通りです。

- 被保険者番号

雇用保険被保険者番号は退職者の雇用保険被保険者証から確認できます。 - 事業所番号

自社の事業所番号を記載してください。 - 離職者氏名

退職者のフルネームを記載してください。 - 離職年月日

雇用保険被保険者資格喪失届に記載した離職年月日と同じ日付を記載することが原則です。 - 事業所・事業主

事業所名や所在地、電話番号などの自社情報を記載します。2枚目のハローワーク提出用には事業主印が必要なので、忘れずに押印しましょう。 - 離職者の住所または居所

退職者が退職した時点で住んでいる住所を記載します。 - 離職理由

記載されている離職理由の選択肢から該当するものを選択します。 - 被保険者期間算定対象期間

一般被保険者と高年齢被保険者はA欄、短期雇用特例被保険者はB欄に記載します。 - 被保険者期間算定対象期間における賃金支払い基礎日数

被保険者期間算定対象期間中に賃金支払いの対象となった期間を記載します。 - 賃金支払対象期間

退職日直前の賃金締切日の翌日から退職日までの期間および、1ヵ月ずつさかのぼって賃金締切日までの期間を記載します。 - 賃金支払対象期間の基礎日数

有給休暇や休業手当のも含め賃金や報酬の支払い対象となる労働日数を記載します。 - 賃金額

賃金額を記載します。 - 備考

未払い賃金の有無などを記載します。 - 賃金に関する特記事項

毎月の賃金以外に3ヶ月以内の期間ごとに支払っているものがあれば支払日や賃金名称、支給額を記載します。 - 署名捺印

退職者が記載内容を確認し、問題なければ署名または押印を行います。

離職証明書に添付すべき書類

離職証明書の提出時には、以下の書類を添付する必要があります。

離職までの賃金支払状況を確認できる書類

- 賃金台帳

- 労働者名簿

- 出勤簿またはタイムカード

離職理由を確認できる書類

- 自己都合:退職願、労働者名簿など

- 解雇:解雇通知書、労働者名簿など

- 退職勧奨:退職願、労働者名簿など

- 定年:就業規則、再雇用に係る労使協定書など

- 契約期間満了:契約書

離職証明書に関する注意点

離職証明書の提出に際して、2点注意すべきポイントがあります。従業員から離職証明書を求められたときに適切に対応できるように注意点を把握しておきましょう。

離職証明書を提出しないとどうなる?

離職証明書の提出期日を守らなかったり、退職者の請求を拒んだりした場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。退職者が失業給付の手続きを行えなくなるのでトラブルに発展する恐れもあるでしょう。

従業員が退職するとわかった時点で、離職証明書の提出が必要かどうかを確認しておくことが大切です。電子申請も可能なので、今から対応準備をしておくことをおすすめします。

「離職理由」の確認が重要

離職理由によって失業給付の給付内容が変わってきます。会社都合によるものであれば、原則として離職日の翌日から1年以内に給付を受けられますが、自己都合の場合は3ヵ月間は給付が受けられません。

ただし、令和2年10月以降は自己都合退職の場合、5年間のうち2回までは給付制限が2ヵ月に短縮できるようになりました。

なお、申し込みから通算7日間は待機期間となるので、いずれの理由の場合もこの期間以降に給付されます(自己都合の場合は7日間+3ヵ月以降)。トラブルを避けるためにも、事実に沿った内容を記載し、お互いの認識にズレがないようにする必要があるのです。

退職証明書のテンプレート(無料)

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

離職証明書は余裕を持って作成・提出しましょう!

離職証明書は、退職者が失業手当を受け取るために必要な書類のひとつです。従業員が退職することがわかった時点で離職証明書が必要かどうかを確認しておくようにしてください。

離職証明書の作成は時間と手間がかかるうえ、添付書類も用意しなければなりません。従業員が退職した日の翌々日から10日以内に所轄のハローワークに提出できるように早め早めの準備が大切です。可能であれば、電子申請にも対応できるようにしておくと良いでしょう。

よくある質問

離職証明書とは何ですか?

退職者がハローワークから「離職票」の交付を受けるために必要な書類で、会社が作成します。詳しくはこちらをご覧ください。

離職証明書の提出期限はいつですか?

従業員が退職した翌々日から10日以内です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

社宅管理の効率化はなぜ必要?コスト削減と社員満足度向上を実現する方法とは

福利厚生として人気の社宅制度ですが、その管理業務が負担となり、本来の目的である社員満足度の向上や、間接的なコスト削減効果が十分に得られていないケースも少なくありません。 なぜ今、社…

詳しくみる労働者代表とは?選出方法や任期、注意点についても徹底解説

労働者代表とは、企業内で労働者を代表し、意見をまとめる役割がある人物です。選出方法や任期は法律で定められていないものの、適切な選出が求められます。選出や任期の設定にあたっては、ルー…

詳しくみる創立記念・周年記念の挨拶やスピーチに使える無料テンプレートと文例を紹介

創立記念や周年記念の挨拶・スピーチを任された場合、何を言おうか悩みこともあるでしょう。本記事では、効果的な挨拶の構成や注意すべきマナーを解説し、すぐに使える無料テンプレートと文例を…

詳しくみる再雇用の契約途中に退職できる?手続きの流れや失業保険・年金への影響まとめ

再雇用制度は、定年後も経験豊富な人材を活用できる仕組みとして、多くの企業で導入されています。しかし、契約途中で再雇用社員が退職を申し出るケースも少なくありません。退職の扱い方を誤る…

詳しくみるパワハラは訴えたもん勝ち?訴訟の事例や訴えられた場合の対応を解説

パワハラが「訴えたもん勝ち」と言われる場合があります。その背景として、社会的な関心の高まりや訴訟の増加が挙げられます。本記事では、人事労務担当者やビジネスパーソン向けに、実際の訴訟…

詳しくみる定年後再雇用されない人とは?特徴や通知方法、リストラとの違いを解説

定年後、再雇用を希望しても、会社の判断で見送られることがあります。再雇用されない理由やその通知方法、リストラとの違いを理解することで、今後の対応策を見つけることができます。 この記…

詳しくみる