- 更新日 : 2025年12月24日

賃金台帳とは?無料フォーマット・テンプレートをもとに書き方を解説

賃金台帳とは、企業に作成と保存が法律で義務付けられている法定帳簿の一つです。従業員への給与支払い状況を正確に記載する必要があり、労働日数や給与情報などを記録します。しかし、「給与明細との違いは何か」「アルバイトも対象になるのか」「もし作成していなかったらどうすればいいのか」など、実務上の疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、賃金台帳の具体的な書き方を見本と共に解説し、すぐに使える無料のテンプレートも提供します。作成・保存の義務から、ない場合の対処法、罰則まで、賃金台帳に関するあらゆる情報を解説しますので、ぜひご活用ください。

目次

賃金台帳とは?

賃金台帳とは、労働者の氏名や性別、賃金の計算期間、労働日数といった、従業員への給与支払い状況を詳細に記載した書類です。

のテンプレート.jpg)

賃金台帳は、労働基準法に基づき、各事業場での作成と保存が義務付けられており、「労働者名簿」「出勤簿」と並んで「法定三帳簿」と呼ばれています。

他の法定三帳簿との関係

法定三帳簿は、それぞれ内容の整合性が取れている必要があり、不整合は法令違反やトラブルの原因となります。

- 労働者名簿との関係

労働者名簿と賃金台帳は、「誰に対して、どのような条件で賃金を支払っているか」を一体として証明する資料であり、連携して運用する必要があります。 - 出勤簿の関係

出勤簿に記録された実際の労働日数・時間・残業時間などは、賃金台帳に記載された数値と一致している必要があります。ここに矛盾があると、未払い残業の疑いが生じ、重大な労働トラブルや行政指導の対象になります。

帳簿間で共通の従業員IDを使用したり、一元管理できるシステムを活用したりすることが、整合性を確保する上で有効です。

給与明細や源泉徴収簿との違い

賃金台帳と混同されやすい書類に「給与明細」と「源泉徴収簿」があります。それぞれの役割と違いを明確に理解しておきましょう。

| 書類の種類 | 主な役割と目的 | 法律上の義務 |

|---|---|---|

| 賃金台帳 | 企業が従業員の労働時間や賃金の支払い状況を正確に記録・管理するための帳簿。 | 労働基準法に基づき、作成・保存が義務。 |

| 給与明細 | 企業が従業員へ給与の支払い内容を通知するための明細書。 | 所得税法に基づき、交付が義務。 |

| 源泉徴収簿 | 年末調整の際に、従業員ごとの所得税額を正確に計算するために使用する帳簿。 | 法律上の作成義務はないが、年末調整の根拠として利用した場合は、7年間の保存が必要。 |

給与明細は従業員に交付することが義務付けられており、従業員が自分の賃金の内訳等を確認するためのものです。一方、賃金台帳は使用者が事業場で作成・保存し、支払う賃金・労働時間などを記録・証明するための法定帳簿です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

意図せぬ法令違反を防ぐための、法定三帳簿管理のガイドブック

労務管理の中でも、労働関係法令の遵守は労務管理の中核を成すといえます。

本資料では、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の適正管理を通じて、意図せぬ法令違反を防ぐために実践的なアドバイスを提供します。

給与計算がよくわかるガイド

人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。

複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。

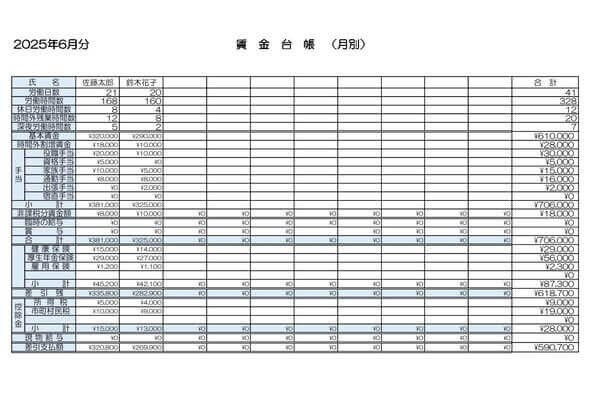

賃金台帳(エクセルの自動計算)無料テンプレート

自動計算機能を搭載した、エクセル形式の賃金台帳テンプレートです。

手間を省き、効率よく計算するためのツールとして活用いただけます。

賃金台帳 記入例

賃金台帳を作成する際の参考となる、具体的な記入例を記載した資料です。

各項目への記載方法や書き方の要領を、見本を通してご確認いただけます。事務処理の確認用としてもご活用ください。

賃金台帳の記載対象者は?

賃金台帳は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった雇用形態に関係なく、従業員が1人でもいれば作成・記載しなければなりません。

- 常時雇用労働者(正社員、契約社員など)

- パートタイマー、アルバイト

- 管理監督者(管理職)

- 日々雇用される労働者(日雇い労働者)

ただし、一部の労働者については記載が除外される項目があるため注意が必要です。

例外1. 管理職(管理監督者)

労働基準法第41条に該当する管理監督者は、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。そのため、賃金台帳に以下の項目を記載する必要はありません。

- 労働時間数

- 時間外労働時間数

- 休日労働時間数

ただし、深夜労働に関する規定は管理監督者にも適用されるため、深夜労働の時間数の記載は必要です。

また、2019年4月1日から施行された働き方改革関連法により、労働安全衛生法において使用者はすべての従業員の「労働時間の状況」を客観的な方法で把握する義務が課せられました。これには管理監督者も含まれます。賃金台帳以外で労働時間を管理する書類がない場合は、タイムカードなど客観的な記録とあわせ、賃金台帳を利用して労働時間を把握・記録する方法が考えられます。

例外2. 日雇い労働者

日雇い労働者も賃金台帳への記載が必要です。ただし、継続勤務が1か月を超えない場合は「賃金計算期間」の記載を省略できます。

例外3. 高度プロフェッショナル制度対象者

高度プロフェッショナル制度の対象者は、労働時間規制の対象外となるため、労働時間や割増賃金に関する項目の記載は不要です。ただし、健康管理時間については、客観的な方法によって把握することが必要です。

賃金台帳の書き方

賃金台帳には、法律で定められた以下の項目を必ず記載しなければなりません。

- 従業員の氏名

- 従業員の性別

- 賃金計算期間

- 労働日数(実際の労働日数)

- 労働時間数

- 時間外労働、休日労働、深夜労働の労働時間数

- 基本給、手当、その他賃金の種類と金額

- 賃金から控除したものがある場合にはその内容と金額

従業員の氏名・性別

従業員ごとの基本情報として、氏名と性別を記載します。

賃金計算期間

賃金計算期間とは、毎月の給与を計算する開始日から締め日までの期間のことです。たとえば、毎月10日締めであれば、賃金台帳には「2021年10月11日~11月10日」のように記載します。日々雇い入れられる雇用者については、原則として、この賃金計算期間の記載は不要です。

労働日数(実際の労働日数)

賃金計算期間内で実際に勤務した日数を記載します。就業規則で定める所定日数ではない点に注意しましょう。なお、年次有給休暇の日数は通常の労働とみなされますので、労働日・労働時間に含めます。その際、括弧で囲むなどをすると、有給休暇取得と判別できるようになります。

労働時間数、時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間

労働基準法では1日8時間・週40時間が法定労働時間として定められています。それを超える労働時間については、時間外労働時間として記録します。なお、休日労働時間に当てはまるのは休日手当が発生する法定休日に働いた場合です。深夜労働時間も、同じく深夜手当が発生する夜22時から翌5時の時間帯での労働日数を記録します。

法定労働時間を超えて従業員を働かせる場合、かならず36協定の締結・届出が必要になります。この項目は、会社が正しい労務管理を行っているか判断される部分ですので、労働基準法に従い記入しましょう。

基本給、手当、その他賃金の種類と金額

月給制の場合は毎月決まって支給する基本給を記載し、時給制の場合は「時給×労働時間」で算出した額を記載することが多いです。時間外手当や休日手当など割増賃金が発生した額は、所定時間外割増賃金として記載します。

所定時間外割増賃金とは、所定労働時間を超えた時間数や休日労働、深夜労働にかかる割増賃金を合算したものをいいます。それぞれの割増率について、間違いのないよう計算しましょう。

各種手当では、役職手当・通勤手当・扶養手当など、それぞれの従業員ごとに支払っている手当の額を記載します。

賃金から控除したものがある場合にはその内容と金額

社会保険料や所得税など、毎月の給与から控除された額を記載します。

賃金台帳の記入例

マネーフォワード クラウドでは、賃金台帳の記入例もご用意しています。以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。

賃金台帳の作成方法

賃金台帳の作り方には、主に専門家へ依頼する方法と、社内で作成する方法の2つがあります。

専門家(社会保険労務士)に依頼する

自社での作成に不安がある場合は、労働・社会保険の専門家である社会保険労務士に依頼するのが良いでしょう。費用はかかりますが、賃金台帳の作成だけでなく、労働に関する相談やアドバイスも受けられ、労務管理の安心感を得られるというメリットがあります。

社内で作成する(給与計算システム、テンプレートなど)

自社で給与計算システムを導入するか、Excelテンプレートなどを活用して作成する方法です。給与計算システムは、従業員の勤務データをもとに必要な書類を出力でき、会計ソフトと連携させれば計算ミスを防ぎつつ効率的に業務を進めることが可能です。

マネーフォワード クラウド給与では、賃金台帳を自動で簡単に作れるので、ぜひお気軽にお試しください。給与計算・賞与計算・年末調整などの確定処理を行うと、帳票一覧が自動で作成されます。

引用:マネーフォワード クラウド給与使い方ガイド 帳票一覧の使い方

賃金台帳の無料フォーマット・テンプレート

賃金台帳は必須記載事項が決まっているだけで、特定の様式はありませんので、どんな書式やフォーマットを利用しても問題ありません。ここでは、すぐに使える無料のテンプレートをご用意しました。

また、厚生労働省も「常時雇用労働者」と「日雇い労働者」向けの見本テンプレートを公開しているため、自社に合った書き方を選ぶ際の参考になります。

-1.png)

賃金台帳がない場合の対処法

賃金台帳がない場合は、労働基準法違反となるため、すぐに作成する必要があります。

賃金台帳の不備・未作成による罰則

賃金台帳に不備があった場合、労働基準法120条に基づき、30万円以下の罰金が科される可能性があります。未作成や記載漏れ、虚偽記載などが対象となります。

賃金台帳がない場合の対処法

給与明細は賃金の支給内容の確認に役立ちますが、賃金台帳の作成・記録義務の要件をすべて満たすとは限らないため、給与明細のみで賃金台帳の代用とするのは通常不十分です。

特に休日や時間外労働の時間数など、詳細な記載が給与明細には含まれていないことが多いためです。法的要件を遵守するためにも、過去の出勤簿などと照らし合わせ、テンプレートを活用して遡って作成することが必須です。

賃金台帳の保存期間・保存方法

賃金台帳は、法律で定められた期間、適切に保存する義務があります。また、この義務を怠った場合には罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。

保存期間は原則5年(当面は3年)

賃金台帳の保存期間は、労働基準法第109条において「5年間」と定められています。

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

ただし、経過措置として「当分の間は3年」とされているため、現時点では3年間の保存が必要です。

第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。

この期間の始まり(起算日)は、労働者の「最後の賃金を記入した日」、またはそれより遅い「賃金の支払日」となります。

電子保存の要件とメリット

賃金台帳の電子保存は法的に認められており、厚生労働省の通達により「一定の要件を満たせば、電子媒体による保存も差し支えない」と明示されています。電子保存する際は、以下の要件を満たす必要があります。

- 法令で定められた要件を具備し、かつそれを画面上に表示し印字することができること。

- 労働基準監督官の臨検時等、直ちに必要事項が明らかにされ、提出し得るシステムとなっていること。

- 誤って消去されないこと。

- 長期にわたって保存できること。

法的要件をクリアすれば、電子保存はペーパーレス化によるコスト削減や業務の効率化につながります。

賃金台帳を活用した労務管理の改善方法

賃金台帳は、単なる法令遵守のための記録としてだけでなく、労務管理の効率化や人件費の最適化、さらには戦略的人事の実現にも活用できます。

労務管理の現状把握と可視化に活用する

賃金台帳には、従業員ごとの労働日数、労働時間、時間外労働、支給額、控除額、差引支給額などが記録されています。これらのデータを整理・集計することで、企業全体の労働時間の傾向や、部門別の残業実態を把握できます。

たとえば、特定部署だけ残業時間が突出している場合や、同じ等級でも支給額にばらつきがある場合、業務負荷の偏りや評価制度の運用不備が疑われます。こうした問題を可視化することで、業務配分の見直しや組織改編といった改善アクションにつなげることが可能です。

また、労働時間に基づく人件費の月次推移を把握すれば、コスト管理や予算編成の基礎データとしても活用できます。

賃金構造を分析し処遇制度を見直す

賃金台帳を横断的に分析することで、企業内の賃金構造を把握できます。たとえば、同じ職種・等級の中でも性別や年齢によって賃金差が生じていないか、非正規社員と正社員でどの程度の格差があるかなど、「均等・均衡待遇」の観点からの確認が可能です。

このような分析は、同一労働同一賃金の原則に基づく法令対応はもちろん、公平な評価制度の構築や、人件費に無駄のない処遇制度への見直しにもつながります。賃金構造がブラックボックス化している企業ほど、職種・年齢・等級・評価ごとのデータ整理により、適正な給与設計の道筋が見えてきます。

戦略的人事と人件費最適化へ応用する

単なる法令義務上の記録にとどまらず、残業時間や手当の支払傾向などを分析することで、人事制度の改善や働き方改革の施策立案に役立てられます。

たとえば、業績に対する人件費比率の推移を見れば、利益に対してどれだけの人件費を投入しているかが把握できます。これは、「利益を生む人材配置ができているか」という観点からの評価に活用できます。

また、新卒採用や中途採用時の給与提示を行う際に、既存社員との整合性を保つためにも、基準給や平均支給額の把握は不可欠です。さらに、リスキリング制度や成果主義の導入に合わせて、適切な賃金改定シミュレーションを行うためにも、過去データとしての活用価値は高いといえます。

賃金台帳の作成と保存は企業の重要な義務

賃金台帳の作成は、労働基準法で定められた企業の義務です。記載必須の項目を確認し、抜け漏れのないよう正しく作成しましょう。原則として、雇用するすべての従業員が対象となりますので、適切な管理が必要です。作成した台帳は、紙もしくはデータにて、定められた期間(当面は3年間)を守って保管しなければいけません。

賃金台帳を含めた法定三帳簿を適切に整備・保存することは企業の義務なので、この機会に自社の作成・保管方法を見直してみるのもいいでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

給与前払いとは?仕組みや法律、メリット・デメリット、サービスの選び方まで解説

急な冠婚葬祭や予期せぬ事故など、どうしても今すぐお金が必要になる場面は誰にでも起こり得ます。そんな時、選択肢の一つとして「給与の前払い」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。…

詳しくみる中途入社の給与はどう決める?基本給の設定方法から交渉まで解説

中途入社者の給与決定は、候補者のスキルや市場価値、そして社内の公平性をふまえた総合的な判断が必要です。そのため、明確な基準なしで決めると、既存社員の不満や入社後のミスマッチにつなが…

詳しくみる給与計算の業務内容は?労務を新しく担当する方向け

給与計算の担当者は、従業員に毎月賃金を支払う役割を果たすほか、国に税金を正しく納める業務を担います。責任が大きい分、やりがいも感じられる仕事といえるでしょう。 初心者が給与計算の業…

詳しくみる国家公務員の扶養手当とは?支給要件や配偶者手当廃止の影響を解説

国家公務員の扶養手当について、支給額や対象要件、特に注目される配偶者手当の廃止時期など、最新の情報を知りたい担当者も多いでしょう。国家公務員の手当制度は民間の給与体系とは異なり、子…

詳しくみる定額減税には手続きが必要?従業員と担当者両方の観点から解説

令和6年度税制改正に基づき、6月以降に支払われる給与等で所得税や住民税の定額減税が行われます。定額減税にあたり、従業員においては手続きは不要ですが、労務(給与)担当者においては新た…

詳しくみる給与計算の業務フローは?毎月の流れから年間スケジュールまで徹底解説

給与計算とは、従業員の勤怠情報に基づき、基本給や各種手当、控除額を正確に算出して給与額を確定し、支払うまでの一連の流れを指します。給与計算の業務フローでは、労働基準法や税法などの専…

詳しくみる

無料テンプレート.jpg)

-1.png)