- 作成日 : 2019年3月19日

給料格差を聞かれたらどうする?「働き方改革法」で労務が押さえるべき4つのポイント

2016年頃から注目されるようになった「働き方改革」。政府の推進で2018年6月に「働き方改革関連法」が成立し、2019年4月から順次施行されました。今回の法改正で、具体的に何が変わるのでしょうか。企業の労務担当者が押さえるべきポイントをご紹介します。(執筆者:社会保険労務士 黒田英雄)

目次

全企業で一斉スタートする「有給休暇の時季指定」

「時季指定」は全ての企業が同時にスタート

半年以上継続して雇われていて、全労働日の8割以上出勤した労働者には「年次有給休暇」が付与されます。これまでは労働者が時季を指定して請求することで、有給休暇を取得することができました。しかし、旅行サイトのエクスペディアによる調査では、2018年の取得率は50%。まだまだ日本では休みづらい雰囲気があるのが現状です。

そこで、企業が「労働者に有給休暇を確実に取得させる義務」が法律に盛り込まれました。ただし、労働者からの時季指定だけでは業務に支障をきたすかもしれないので、企業からの時季指定も新設されることになりました。労務担当者としては、労働者の意見を聴取して、できるかぎり希望に沿った時季に取得させられるよう努めなければなりません。

この有給休暇の時季指定は、規模に関わらず全ての企業において2019年4月施行されていますので注意が必要です。

誰が対象者か把握を! 年5日の取得義務

今回の法改正では、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、付与した日から1年以内に5日以上を取得させることが義務付けられます。この労働者には、管理監督者も含みます。

また、パートタイム労働者も週の所定労働日数や勤続勤務年数によっては対象になる場合があります。労務担当者は、誰が対象者なのかを正確に把握する必要があります。

すでに5日以上の有給休暇を取得している場合には、企業からの時季指定をすることはできません。労働者がすでに自ら請求していたり、例えば夏季休暇などで計画年休として取得させていたりすれば、法律上はそれで足りるということです。

「有給休暇管理簿」の作成義務

今回の法改正に伴って、企業には「年次有給休暇管理簿」の作成と3年間の保存義務が課せられます。管理簿とは、時季、日数および基準日を労働者ごとに明らかにした書類のことです。必ずしも単独の帳簿である必要はなく、労働者名簿や賃金台帳と合わせて作成することも可能です。システム上で管理することも差し支えありません。労務担当者としては、実務的にはもっとも関わりのある部分かもしれません。

厚生労働省のリーフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」に記載例が紹介されていますので、参考にしてください。

なお、有給休暇の時季指定に違反した場合には、30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック

人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。

40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。

入社前後の手続きがすべてわかる!労務の実務 完全マニュアル

従業員を雇入れる際には、雇用契約書の締結や従業員情報の収集、社会保険の資格取得届の提出など数多くの手続きが発生します。

本資料では、入社時に必要となる労務手続き全般を1冊にわかりやすくまとめました!

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

意外と複雑?「時間外労働の上限規制」

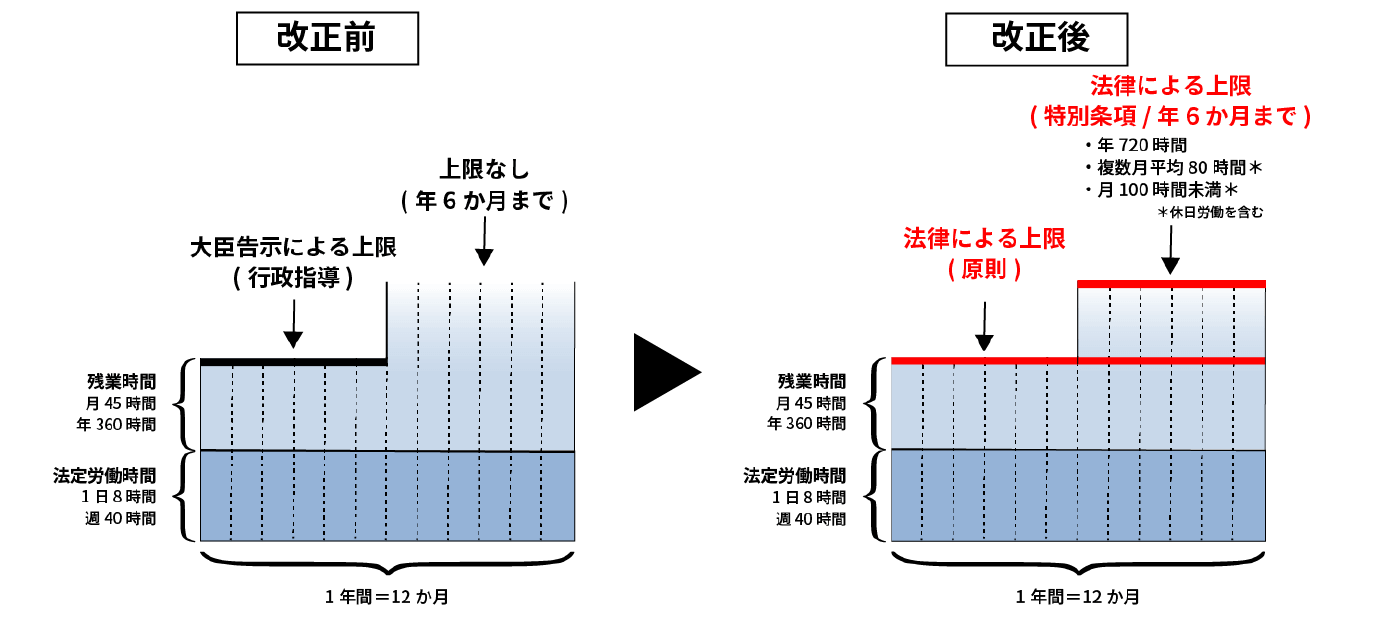

「残業の上限」が史上初めて法律に

労働基準法32条では、企業は労働者に、休憩時間を除いて1日8時間・週40時間を超えて働かせてはならないとされています。

36条でその延長について定めており、いわゆる「サブロク協定」を結ぶことで時間外に労働させることができるようになります。これまでは、労働基準法の中にこの延長できる時間についての上限はありませんでした。

今回の法改正で、史上初めて法律の中に「罰則付きの残業時間の上限」が定められます。

原則として月45時間まで、年間360時間までですが、臨時的な事情がある場合は労使同意のもとで年720時間以内まで上限を上げることができます。ただし月間100時間未満であること、2カ月~6カ月平均の全てがひと月当たり80時間以内であることが条件になります。また、原則である月45時間未満を超えることは年6回までとされています。

【原則】

月45時間・年360時間

【特別条項付きの36協定を締結している場合の上限】

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月が限度

・時間外労働と休日労働の合計について、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」が全て1月当たり80時間以内

※厚生労働省のリーフレットを参考にBizpedia編集部が作成

大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月から施行されます。業種によっては上限規制が猶予されたり、適用除外になったりするものもあります。

>>“残業違反”に罰則!2019年から始まる「時間外労働の上限規制」をわかりやすく解説

休日労働は残業なのか

法定休日に労働させることを休日労働といいます。労務担当者に注意していただきたいのは、残業時間に休日労働が含まれる場合と含まれない場合があるということです。

「月45時間未満」「年360時間未満」には休日労働は含まれません。臨時的な事情がある場合の「年720時間以内」にも休日労働は含まれません。「月100時間未満」「複数月平均80時間以内」という2つの項目には、休日労働の時間もカウントされます。

このようにかなり複雑な制度となっているため、労務担当者としては各労働者の労働時間を適正に把握しておく必要があります。

客観的な方法での労働時間の把握

労働時間を適正に把握するためには、客観的な方法でおこなうことが重要です。厚生労働省の労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインでは、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録等や、使用者による現認をもとに確認して記録をすることが原則であるとされています。

このガイドラインでは、管理監督者やみなし労働時間制の適用労働者は除くとされていました。しかし、長時間労働者に対する医師による面接指導をより確実におこなうために、これらの方々も労働時間の把握の対象とすることになりました。特に管理監督者については労働時間の管理が行き届いていないケースが多くありますので、労務担当者としては再度確認が必要です。

労働時間の上限規制に違反した場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

いよいよ近づいてきた「同一労働同一賃金」

正規も非正規も同じ仕事なら同じ待遇

大企業では2020年4月、中小企業では2021年4月から施行されるのが「同一労働同一賃金」です。正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を無くすというもので、同じ仕事をしている人で正規と非正規で待遇に差をつけてはいけないとガイドラインで示されています。

この「待遇」には給料に関することだけではなく、福利厚生や教育訓練といったものも含まれます。例えば、社員食堂は正社員のみ利用可能といったことは、不合理な待遇として禁止されることになります。

なんで給料が違うのか聞かれたら

現状では、正規と非正規の待遇差について聞かれた場合に、企業は必ずしも説明をしなければいけない義務はありません。しかし同一労働同一賃金が施行されたあとは、労働者から求めがあった場合には、企業は説明をしなければならなくなります。

労働者から問い合わせを受ける窓口は、労務担当者になることがほとんどであると思います。同一労働同一賃金施行後は、求めに応じて回答できる態勢を整えておくことが必要です。

現段階では同一労働同一賃金に違反した場合の罰則は規定されていません。施行まで時間がありますので、継続して情報を収集しておくことをおすすめいたします。

知らなかった!? 活用しよう「助成金」3つ

働き方改革に関連した助成金

助成金は、企業が支払っている労働保険を財源に、企業の労務関連のさまざまな取り組みに対してその費用の一部を助成するものです。労働保険の滞納がないことなどの条件はありますが、要件を満たせば申請することで支給されます。

働き方改革に関連する助成金もありますので、2018年度に実施されたものをご紹介いたします(一部はすでに終了)。助成金は年度ごとに内容が変わりますので、2019年4月以降は厚生労働省のホームページなどで情報をご確認ください。

時間外労働等改善助成金

時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。「時間外労働上限設定コース」「勤務間インターバル導入コース」「職場意識改善コース」「団体推進コース」「テレワークコース」があり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的におこなわれました。

業務改善助成金

生産性向上のための設備投資などをおこない、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その費用の一部を助成するもの。中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内でもっとも低い賃金の引き上げを目的におこなわれました。

キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者を正社員化したり、処遇改善の取り組みを実施したりした事業主に対してその費用の一部を助成するもの。非正規の労働者の企業内でのキャリアップを促進することを目的におこなわれました。

まとめ

待ったなしとなった働き方改革は、労務担当者にとっては業務の大きな転換期になるかもしれない出来事です。「有給休暇の時季指定」や「時間外労働の上限規制」は罰則も定められていることから、企業としての質を問うようなものになるかもしれません。

労務担当者の方々は正確な情報を手に入れて、法改正に対応していただければと思います。できれば労働者の理解も得ながら、労使が協力してより働きやすい環境を作っていってください。そのことが、多様で柔軟な働き方を選べるようになるための第一歩なのです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

休暇とは?意味や種類、休日との違い、特別休暇の事例を解説!【休暇届テンプレ付き】

働いている方は日頃から「休暇」や「休日」という言葉をよく聞くと思います。「休暇」と「休日」はどちらも休みという意味ですが、それぞれ定義が異なります。あなたはその違いについてどの程度…

詳しくみる残業75時間は違法?法律上の上限規制と企業が取るべき対策を詳しく解説

飲食業や建設業など、業界を問わず慢性的な人手不足が指摘される中、時間外労働(残業)の管理は、企業の存続と従業員の健康を守る上で欠かせません。労働基準法による残業時間の上限規制が強化…

詳しくみるブラック企業化を阻止するために!経営者が知っておくべき就業規則作成の4つのポイント

最近はブラック企業と呼ばれている企業がたくさん存在します。時にはメディアなどに取り上げられ、会社のマイナスイメージが発生してしまうこともあります。 また、ブラック企業では、従業員の…

詳しくみる一人での夜勤は違法?ワンオペのリスクと法的基準を解説

一人での夜勤(ワンオペ夜勤)が、直ちに法律違反となるわけではありません。しかし、適切な休憩が取れない状況や、安全への配慮が不十分な場合は、労働基準法違反や安全配慮義務違反と判断され…

詳しくみる勤怠管理の不正を防止するには?タイムカードの不正打刻が発覚する原因と対策を解説

タイムカードの不正打刻や勤務時間のごまかしは、どんな企業でも起こり得る問題です。軽い気持ちで行われた不正行為が、職場全体の信頼関係を損なう深刻な事態に発展することも少なくありません…

詳しくみる夜勤明けは休みじゃない?休日扱いになるケースとならないケースについて解説

夜勤をともなう業務に就き、心身ともに負担を抱えた従業員の増加が問題となっています。 夜勤明けは休日扱いにできません。しかし夜勤明けの日勤は合法です。とはいえ、職場は従業員の負担を考…

詳しくみる