- 更新日 : 2025年3月5日

就業規則の効力がおよぶのはどこまで?発生要件や周知の重要性を解説

就業規則は、会社に勤める人全員に適用されるルールです。しかし、適切に運用されておらず効力がないままだと、従業員とトラブルになった際に規則が有効だと認められず、損害を被る可能性があります。

この記事では、就業規則の効力の発生要件や有効となる年月、トラブルを防ぐ方法などを解説します。就業規則の作成や運用で困っている人は、ぜひ参考にしてください。

目次

就業規則の効力は3つ

就業規則には法的効力があります。発生する効力は以下の3つです。

- 労働条件を規律する効力

- 労働条件を変更する効力

- 労働基準の最低契約を決定する効力

就業規則がどの範囲まで適用されるのか確かめましょう。

1. 労働条件を規律する効力

労働条件を規律する効力は、労働契約法第7条に以下のとおり規定されています。

「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする」

効力の内容は「具体的な労働契約の内容は、就業規則で定められている内容に準じる」というものです。たとえば、雇用契約書や労働条件についてまとめられた書類に、有給休暇の付与日数が書かれていなかったとします。しかし、就業規則に「従業員に年10日の有給休暇を付与する」との定めがあれば、その労働契約では10日間の有給休暇取得が認められます。

2. 労働条件を変更する効力

労働条件の変更効力は、労働契約法第10条に以下のとおり規定されています。

「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」

効力の内容は「変更した就業規則が合理的なもので労働者に周知が済んでいるものであれば、従業員の労働条件は変更した規則に基づく」というものです。

たとえば、通勤時間の混雑を避けるために、従業員の就業時間を8:30〜17:30から10:00〜19:00に変更するとしましょう。この場合、変更された就業規則が従業員へ周知されていれば、従業員は10:00〜19:00で働くことになります。

ただし、労働契約に記載の労働条件のうち「就業規則が変更されてもこの条件は変わらない」としたものについては、変更前の規則が適用されます。

3. 労働契約の最低基準を決定する効力

労働契約の最低基準を決定する効力(最低基準効)は、労働契約法第12条に記載されています。

「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」

効力の内容は、「就業規則の基準に満たないような労働条件は無効となる」というものです。たとえば、就業規則に「勤務時間は8時間とする」との記載があるにもかかわらず、労働契約時に勝手に勤務時間を4時間にするのは認められません。就業規則で示した基準に達する労働契約を結ぶ必要があります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

就業規則の作成・変更マニュアル

就業規則には、労働者の賃金や労働時間などのルールを明文化して労使トラブルを防ぐ役割があります。

本資料では、就業規則の基本ルールをはじめ、具体的な作成・変更の手順やよくあるトラブル事例について解説します。

労働基準法の基本と実務 企業がやりがちな15のNG事項

労働基準法は「労働者が人たるに値する生活を営むための労働条件の最低基準」を定めた法律です。

本資料では、企業がやりがちな違法行為を軸に、最低限把握しておきたい労働基準法の基本ルールをまとめました。

就業規則(ワード)

こちらは「就業規則」のひな形(テンプレート)です。ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

就業規則変更届 記入例

こちらは「就業規則変更届 記入例」の資料です。就業規則変更届の記入例が示された資料となります。

実際に届出書類を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

就業規則の効力発生要件

就業規則の効力発生要件は、以下の5つです。

| 発生要件 | 根拠法令 |

|---|---|

| 就業規則作成時に必要な事項をすべて記載していること(絶対的必要記載事項) | 労働基準法第89条 |

| 独自に定めた際に記載すべき事項を規則に記載していること(相対的必要記載事項) | 労働基準法第89条 |

| 労働者の過半数で組織する労働組合や労働者の過半数を代表する者の意見を聴取していること | 労働基準法第90条 |

| 規則を労働者に周知していること | 労働基準法第106条第1項 |

| 規則を行政官庁(労働基準監督署)へ届け出ること | 労働基準法第89条 |

参照元:e-Gov法令検索「労働基準法第89条、第90条、第106条第1項」

まずは必要な事項を記載し労働者側の意見を聞いたうえで就業規則を作成します。つくった規則を労働者に周知し労働基準監督署へ届け出れば、就業規則の効力が発揮されます。

就業規則では、以下の事項を記載しましょう。

| 記載事項 | 記載内容 |

|---|---|

| 必ず記載する事項 | 労働時間に関すること

|

賃金に関すること

| |

退職に関すること

| |

| 社内で定める場合に限り必ず記載する事項 | 退職金(退職手当)に関する事項 |

| 臨時の賃金(賞与)等、最低賃金額 | |

| 食費、作業用品の負担 | |

| 安全、衛生 | |

| 職業訓練 | |

| 災害補償や業務外の傷病扶助 | |

| 表彰、制裁 | |

| その他独自の定め |

上記のうち、労働時間・賃金・退職に関する内容はどの就業規則にも必ず記載しなければなりません。また、退職金や賞与、職業訓練に関する事項は、社内で定めをつくるならば必ず記載しましょう。

労働に関する取り決めの効力の優先順位

就業規則を含む労働関係の取り決めには、効力の優先順位があります。優先順位は以下のとおりです。

| 効力 強 > > > > 効力 弱 | |||

|---|---|---|---|

| 労働基準法 | 労働協約 | 就業規則 | 労働契約 |

| 労働に関する基準をまとめた法令 | 会社と労働組合が労働条件や労使関係のルールについて約束した書面 | 労働者の賃金や労働時間などの労働条件など、職場内の規律などを定めた規則集 | 労働者が使用者に労働力を提供し、使用者が対価として賃金を支払うことについて合意したもの |

効力は「労働基準法 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約」の順となっています。労働基準法がもっとも強く、就業規則は、労働基準法や労働協約に違反する内容は認められません。

労働基準法を除く労働関係の取り決めについては、以下のように多数の意見が反映されているものほど効力が強くなっています。

- 労働協約:使用者と労働組合(多数の労働者)との意見合意であり、効力が強い。

- 就業規則:使用者と労働組合または労働者の過半数の代表からの意見聴取であり、効力は労働協約と労働契約の中間。

- 労働契約:会社と労働者本人の1対1の合意であり、効力は労働協約や就業規則に比べて劣る。

ただし、労働契約については、就業規則の基準を上回る契約をした場合、労働契約が優先されます。

就業規則の効力はいつからいつまで有効?

就業規則の効力で気になるのが「有効となる期間」です。効力の有効期間をおさえれば、従業員とトラブルになった際も適切に対処できます。就業規則の効力が発生する日や退職後の効力について解説します。

効力発生日=従業員への周知日

就業規則の効力が発生するのは、従業員へ周知した日です。規則を作成した月日や労働基準監督署に規則を提出した日ではありません。

ただし、就業規則の施行期日を定めている場合、効力は施行期日から有効となります。このとき、施行期日が従業員への周知日よりも前となっている場合、効力が有効となるのは周知完了後となるため、周知を忘れずにしておきましょう。

従業員の退職後も一定の範囲で認められる

退職した従業員に対しても、就業規則の効力が一部認められる場合があります。主なものは以下の2つです。

- 競業避止義務:競合企業への在籍や自ら競合となる会社の設立を禁じること

- 秘密保持義務:職務上知り得た秘密を外部に漏らすのを禁じること

競業避止義務は、職業選択の自由を阻害しない程度の内容に留めなければなりません。とくに、転職が盛んになってきている現代においてはそぐわない内容となってきています。もし義務を課すのであれば、必ず就業規則に明記しておきましょう。

秘密保持義務は、退職後も比較的効力がおよびやすい規定です。企業のノウハウや技術力が他社に流出して利益を侵害されないよう、就業規則で適切な範囲内の取り決めをしておくとよいでしょう。

就業規則を周知・届出していない場合の効力

就業規則を周知していなかったり届出していなかったりする場合、就業規則の効力は認められません。

就業規則では退職に関する事項を必ず記載しなければなりませんが、規則に効力がない場合は取り決め自体が無効となります。そのため、従業員を解雇できなくなってしまうのです。

このほか、高額な賃金を要求されたり、始業・終業時間が守られず正しい勤怠管理ができなかったりといったトラブルが発生する可能性があります。就業規則の効力が適切に発揮されるよう、周知や届出は忘れずに行いましょう。

判例においても「周知なし」=「効力なし」

過去の裁判においても「就業規則の周知がされていないのは、効力がないことと同様だ」との判決が出ています。

平成15年10月10日の大阪高裁判決では、以下のように示されました。

1 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。

2 就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。

使用者が労働者を解雇するには、あらかじめ就業規則にその内容を記載することと、就業規則が効力を有するには、すべての事業場の労働者に周知させる手続きが必要だとされています。

この事案では、被告が変更した就業規則を原告が勤務する事業場に設置していなかったことから、解雇は不当であるとの判決が出されました。周知されていない就業規則は、効力がないものとみなされたのです。

周知違反は罰金の可能性あり

労働基準法第120条に基づき、就業規則の周知を怠ったとみなされた場合は、30万円以下の罰金が科せられます。

罰金額は高額ではありませんが、規則の周知違反は軽視してよいものではありません。解雇した元従業員や不満のある従業員が訴訟を起こして損害賠償することになる可能性を考えれば、周知違反は危険な状態といえます。

企業として適切にリスク管理するためにも、就業規則は必ず従業員へ周知しましょう。

就業規則の運用でトラブルを防ぐには

就業規則の運用でトラブルを防ぐには、以下の3点を重視しましょう。

- 労働者側の意見を聴きながらつくる

- 規則の作成・変更時は忘れずに届け出る

- 定期的に規則内容を見直す

効力のない就業規則は、会社としてのルールがない状態と同じです。従業員の要望に応えつつ、法令や労働協約の範囲内で時代にあった規則を作成しましょう。

労働者側の意見を聴きながらつくる

就業規則は、労働者側の意見を聴いたうえで作成しましょう。労働基準法第90条に基づき、就業規則の作成時には必ず労働者の意見を聴取しなければなりません。

労働者側の要望をすべて取り入れるのは難しいかもしれませんが、労使間のトラブルを避けるためにも、可能であれば要望を受け入れるようにしましょう。

就業規則は、労働者、使用者どちらも納得して運用できるものが必要です。十分な時間を確保して、労働者側の意見聴取をしましょう。

規則の作成・変更時は忘れずに届け出る

就業規則を作成したり変更したりする際は、労働基準監督署への届出が必須です。届出が必要な書類は、以下のとおりです。

- 就業規則(変更)届

- 意見書(労働者の意見を聴取したもの、記名・押印あり)

- 作成した就業規則

それぞれ二部ずつ労働基準監督署へ持参してください。一部は提出用、もう一部は控えとして返却してもらいます。

作成した就業規則は、法令違反でない限り受理してもらえます。それでも不安な場合は、事前に内容をよく確かめたうえで提出しましょう。

定期的に規則内容を見直す

就業規則は、定期的な見直しが必要です。就業規則は作成がゴールではありません。事業のあり方や従業員の働き方、時代の流れなど状況に合わせて、常に見直していく必要があります。

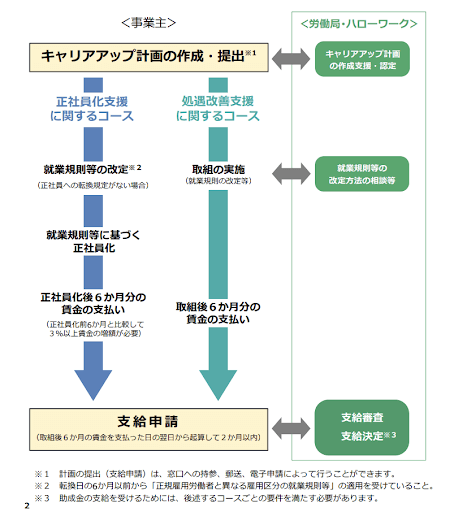

とくに、企業として助成金を申請する場合は、就業規則の提出が求められるため内容を見直しておくとよいでしょう。たとえば、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善などの取り組みに対して支給される「キャリアアップ助成金」では、支給要件のひとつに「就業規則の改定」が定められています。

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)」

賃金や厚生年金保険料など、人件費のコストが高くなってきているなかで、助成金は貴重な存在です。確実に支給を受けるためにも、定期的に就業規則の見直しをしましょう。

適切な就業規則の運用を

就業規則の効力は、適切なプロセスを踏んではじめて発揮されるものです。従業員へ周知されていなかったり、労働基準監督署に届出されていなかったりすると、規則としての機能は果たせません。

就業規則は社員全員が知っておくべきルールです。適切に運用するには効力の発揮に加え、労使間の認識のすり合わせや定期的な内容の見直しが求められます。その時々にあった就業規則を運用して、コンプライアンスの確保に努めましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

介護離職とは?後悔しない両立方法、企業の取り組み事例、助成金

介護離職とは、家族の介護を理由に仕事を辞めることです。介護離職を防ぐためには、介護休業や介護休暇の制度、勤務先の支援、介護サービスの利用が欠かせません。政府や企業も助成金や柔軟な働…

詳しくみるお見舞いの手紙例文や書き方、ビジネスで使えるテンプレート付き

お見舞いの手紙を送る機会は、ビジネス・プライベートを問わず多くあります。書き方や文例を解説するので、ぜひ参考にしてください。また、無料でダウンロードできるテンプレートや、一筆箋で気…

詳しくみる配置転換を拒否できる正当な理由とは?退職勧告やパワハラの対処法、企業側の注意点も解説

「突然、縁もゆかりもない部署への配置転換を命じられた」「これまでのキャリアが無駄になるような異動を打診され、到底受け入れられない」――。従業員にとって、自らのキャリアや生活を大きく…

詳しくみる育休後の退職はOK?失業手当はもらえる?【退職届テンプレ付き】

失業手当は雇用保険の給付のうちの基本手当のことで、失業した際の生活保障として支給されます。育児休業後に退職した場合でも、倒産や解雇などの特定受給資格者や特定理由離職者で支給要件を満…

詳しくみる就業規則への管理監督者の記載例|適用範囲や賃金、名ばかり管理職を防ぐ方法も解説

企業の成長と労務管理の適正な運用を実現するうえで、管理監督者の役割は非常に重要です。しかし、管理監督者の定義や就業規則における取り扱いは複雑で、誤った運用は「名ばかり管理職」問題な…

詳しくみるABWとは?新しい働き方に合わせたオフィス – メリット・デメリットを紹介

ABWとは、業務内容や気分によって働く場所や時間を決める働き方です。フリーアドレスはオフィス内の自由な席で働くワークスタイルを指すのに対し、ABWはカフェや自宅など自由なスペースで…

詳しくみる

-e1762754602937.png)