- 更新日 : 2025年12月8日

月平均所定外労働時間とは?計算方法を紹介

月平均所定外労働時間とは、簡単にいうと残業時間の月平均のことです。毎月勤労統計調査においては10時間前後で推移しており、一般的にホワイト企業の目安は、所定外労働時間が20時間程度かどうかとされています。一方で、40時間以上に及んでいる企業も少なくありません。今回は月平均所定外労働時間の定義や計算方法を解説します。

目次

月平均所定外労働時間とは?

「月平均所定外労働時間」とは、月ごとに異なる所定外労働時間を平均したものです。一般的には、雇用調整助成金の残業相殺の際に用いられます。また所定外労働時間は、厚生労働省が毎月実施している「毎月勤労統計調査」でも、すべての就業形態の平均が公表されています。

所定労働時間と法定労働時間

ちなみに所定外労働時間は、所定労働時間を超えた労働時間を指し、一般的に「残業」といわれるものです。例えば、就業時間を9時から18時と定めている労働契約の場合、21時まで勤務すると所定外労働時間つまり残業は3時間となります。

労働時間にはこの「所定労働時間」のほか、「法定労働時間」もあります。この2つは混同しやすいため、注意が必要です。月平均所定外労働時間を理解する前に、まずは「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いについて確認していきましょう。

法定労働時間とは労働基準法で定められた労働時間の最長限度のことで、原則として1日8時間、1週40時間までと決められています。これ以上労働させる場合や休日の労働をさせる場合には、「36(さぶろく)協定」と呼ばれる労働基準法36条に基づく労使協定の締結と労働基準監督署への届けが必要です。

これに対し、企業が就業規則で定める、始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間を所定労働時間といいます。所定労働時間は、法定労働時間の範囲内であれば、自由に決めることができます。所定労働時間が法定労働時間を超えた場合、その分は無効とみなされ、残業と同じ扱いとなることに注意しましょう。

そして「法定外労働時間」と「所定外労働時間」は、前述した法定労働時間と所定労働時間で定められた時間を、それぞれオーバーして労働した時間のことです。法定外労働時間と所定外労働時間はどちらも残業のことを指しますが、内容が異なるため違いを意識する必要があるでしょう。

法定外労働時間と所定外労働時間の注意点

所定外労働時間であっても、法定外労働時間にならないケースもあります。9時から16時までの勤務(休憩時間1時間)で所定労働時間6時間の場合、18時まで労働した場合は2時間が所定外労働時間になります。

しかし、法定労働時間の枠である「1日8時間」は超えていないため、法定外労働時間には該当しません。このケースでの所定労働時間を超えた2時間は「法内残業」とも呼ばれます。

法内残業に対する残業代は、通常の賃金と同じ単価とするのか、割増率を上乗せするのか、またその場合の割増率についても企業によってルールが異なることを理解しましょう。

一方で、例えば1日に9時間労働した場合、8時間の法定労働時間を1時間超過しているため、法定外労働時間は1時間となります。法定外労働時間に対しては、割増賃金の支払いが義務付けられていることに注意が必要です。

また、法定外労働時間には月45時間、年360時間の上限があることも押さえておきましょう。特別な事情がある場合には労働時間の上限を月100時間未満、複数月で平均80時間以内、年間720時間以内とすることも可能ですが、月45時間を超えて良いのは年6回までです。

月平均所定労働時間と月平均所定外労働時間

所定外労働時間と法定外労働時間の違いを整理したところで、月平均所定外労働時間の意味を確認していきましょう。月平均所定外労働時間に対し、一般的に用いられる月平均所定労働時間は1ヵ月あたりの所定労働時間のことで、年間の所定労働時間を12ヵ月で割ることにより算出します。

月平均所定労働時間は、通常、下記のような残業代の計算をする際に用いられるものです。

・残業代=残業時間×1時間当たりの基礎賃金×割増率

この計算式の中のベースとなる「1時間当たりの基礎賃金」を計算する際に必要なのが、月平均所定労働時間です。1時間当たりの基礎賃金は、「月給÷月平均所定労働時間」で求めることができます。

月平均所定労働時間は、下記の計算式により算出することを確認してください。

・月平均所定労働時間=(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12ヵ月

これに対し月平均所定外動時間は、所定外労働時間、つまり残業時間の月平均ということになります。通常、雇用調整助成金の「残業相殺」において用いられます。

雇用調整助成金とは、経済的な理由によって事業所の業務量が減ってしまった状況下でも、従業員を解雇せずに休業などによって雇用を維持した場合に支給されるものです。

しかし、休業させる一方で残業や休日出勤をさせた場合、それが突発的なものであっても、労働者を休業させずに働かせる必要性が発生したことになります。そのため、助成対象となる休業などの延べ日数から、その残業や休日出勤をさせた分を差し引くルールになっており、これを残業相殺といいます。

月平均所定外労働時間を残業時間の平均と捉えた場合、令和3年度の毎月勤労統計調査において、所定外労働の平均はすべての就業形態で9.7時間でした。一般的にホワイト企業の所定外労働時間は、20時間程度におさまっているといわれています。しかし、企業によっては40時間以上に及んでいるケースも少なくありません。

過度な長時間労働は、従業員の健康上のリスク要因となるだけでなく、モチベーションの低下も引き起こします。まずは、自社の残業時間の実態を正しく把握することが重要です。実態と課題を明確にした上で、残業時間を削減する取り組みを行いましょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

36協定の締結・更新ガイド

時間外労働や休日労働がある企業は、毎年36協定を締結して労働基準監督署に届出をしなければなりません。

本資料では、36協定の役割や違反した場合の罰則、締結・更新の手順などを社労士がわかりやすく解説します。

割増賃金 徹底解説ガイド(時間外労働・休日労働・深夜労働)

割増賃金は、時間外労働や休日労働など種類を分けて計算する必要があります。

本資料では、時間外労働・休日労働・深夜労働の法的なルールを整理し、具体的な計算例を示しながら割増賃金の計算方法を解説します。

月平均所定外労働時間の計算方法

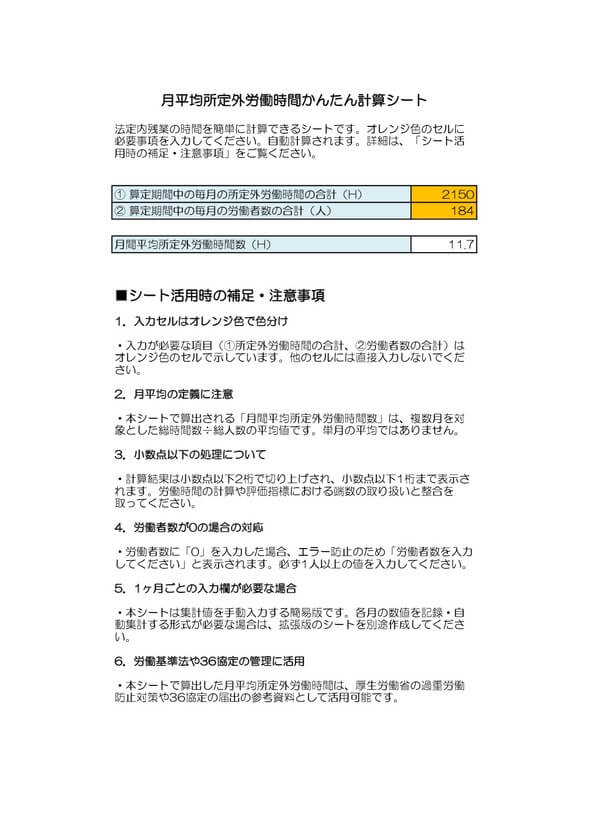

月平均所定外労働時間は、下記の計算式を使って算出しましょう。

・算定が必要な期間中の毎月の所定外労働時間の合計÷期間中の毎月の労働者数の合計

計算式自体は難しいものではありません。前述のとおり、上記の計算式は雇用調整助成金の残業相殺にあたって用いることが一般的です。自社の残業の平均時間も、この考え方をベースに計算するとよいでしょう。

月平均所定外労働時間を把握し労務管理に活かそう

月平均所定外労働時間は、所定労働時間つまり残業時間の月平均のことです。厚生労働省が公表する毎月勤労統計調査においては、すべての就業形態において10時間前後で推移しています。また、一般的にホワイト企業であるかの目安は、所定外労働時間が20時間程度におさまっているかどうかとされています。

所定外労働時間を考慮するにあたって、混同しやすい所定労働時間と法定労働、また所定外労働時間と法定外労働時間の違いを正しく理解することも重要です。

自社の労働時間の管理を適切に行うためには、月平均所定外労働時間の動向を正しく把握し、課題がどこにあるかを明確にする必要があるでしょう。月平均所定外労働時間を理解した上で、働き方の見直しを進めましょう。

よくある質問

月平均所定外労働時間とはなんですか?

所定外労働時間の月平均、つまり残業時間の月平均のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

月平均所定外労働時間の計算方法について教えてください

「算定が必要な期間中の毎月の所定外労働時間の合計」÷「期間中の毎月の労働者数の合計」で算出します。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

代休取得に期限はある?付与の義務や取得させる際の注意点を解説

休日出勤のかわりに取得できる代休は、法的な取得義務や有効期限が定められていません。制度内容は企業の裁量で決めることができますが、就業規則にしっかりと定めておく必要があります。 本記…

詳しくみる是正勧告とは?従わない場合はどうなる?

「是正勧告」とは、労働基準法違反がある場合に行われる行政指導のことです。労働基準監督署による立ち入り調査(臨検)に基づいて出されます。行政処分ではないため強制力はないものの、是正勧…

詳しくみる派遣社員の残業時間は何時間まで?依頼できる条件や計算方法を解説

派遣社員とは、派遣元企業と労働契約を結び、企業に派遣されて働く雇用形態の人です。派遣社員の残業時間や残業代の扱いは法律で決まっており、通常の労働者と違いはありませんが、派遣社員特有…

詳しくみる労働基準法で定められている休憩時間は?15分ずつなどの分割は可能?

労働条件の最低基準を定めた労働基準法には、休憩についても定められています。 事業主は6時間を超える労働に対し45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません…

詳しくみる法定労働時間とは?月の労働時間の上限や36協定、残業代の計算方法を解説!

法定労働時間とは、法律で定められた労働時間の上限です。1日・1週間の法定労働時間を超える労働があった場合には、時間外労働として割増賃金が発生します。ここでは、法定労働時間や所定労働…

詳しくみる【始末書テンプレ付き】ICカードの押し忘れや勤怠届忘れで厳しい処分、その時どうする?

勤怠押し忘れ・付け忘れだけでとんでもない処分!? 勤怠の押し忘れやつけ忘れで、「罰金や減給」「始末書を書かされた」という話を耳にすることがあります。このような場合、どうしたらよいの…

詳しくみる

.png)