- 更新日 : 2025年12月24日

会社都合退職とは?手続きや失業保険の申請、デメリットも解説

会社の経営悪化や事業所の閉鎖、人員整理など、従業員側に責任のない理由で発生するのが「会社都合退職」です。自己都合退職に比べて失業保険の給付が有利になる一方、会社には助成金の制限などデメリットもあります。

この記事では、会社都合退職の定義から、自己都合との違い、手続きの流れや必要書類、失業保険の扱い、注意点までをわかりやすく解説します。

目次

会社都合退職とは?自己都合との違い

会社都合退職と自己都合退職の最も大きな違いは、退職理由が会社側にあるか従業員側にあるかという点です。この違いによって、とくに失業保険(雇用保険の基本手当)の給付日数や給付開始時期に差が生まれます。なお、自己都合退職の給付制限は原則1か月です。

会社都合退職とは、会社の倒産、事業所の廃止、人員整理(リストラ)など、従業員側に責任のない、会社側の事情による離職を指します。 また、従業員が自ら退職を申し出た場合でも、パワハラや大幅な賃金カット、長時間の時間外労働など、離職の主な原因が会社側にあると判断されれば、ハローワークによって「正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)」や「会社都合退職(特定受給資格者)」と認定される場合があります。

会社都合退職(特定受給資格者)と判断される主な理由

- 倒産、事業所の大量人員整理(1か月に30人以上)

- 事業所の廃止

- 事業所の移転により、通勤が困難になった

- 解雇(従業員本人に重大な責任がある場合を除く)

- 労働条件が契約内容と著しく異なる

- 賃金が大幅に(たとえば3分の1以上)減額された

- 賃金が支払期日までに支払われなかった(賃金未払い)

- 上司や同僚などから、いじめや嫌がらせ(パワハラなど)を受けた

- 会社からの退職勧奨(退職してほしいと促されること)

出典:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワークインターネットサービス

失業保険における自己都合退職との違い

会社都合退職と自己都合退職では、失業保険の給付内容に下の表のような違いがあります。会社都合退職のほうが、従業員の生活を早期に安定させるための手厚い内容になっています。

| 比較項目 | 会社都合退職(特定受給資格者) | 自己都合退職(一般の離職者) |

|---|---|---|

| 給付制限 | なし | 原則1か月 |

| 待期期間 | 7日間 | 7日間 |

| 給付日数 | 90日~330日(年齢・被保険者期間による) | 90日~150日(被保険者期間による) |

| 国民健康保険料 | 軽減措置あり | 軽減措置なし |

会社都合退職の場合、ハローワークでの手続き後、7日間の待期期間が経過すれば給付が始まります。一方、自己都合退職では、待期期間後にさらに原則1か月の給付制限期間があるため、実際に手当が振り込まれるのは早くても2か月近く先になるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

人事・労務テンプレート集28種類! ‐採用・入社・退職編‐

人事・労務の業務で日常的に使用する、採用・入社・退職に関わる書類のテンプレートを28種類ご用意しました。

Word/Excelの2つのファイル形式でダウンロードできますので、自社で使いやすい形にカスタマイズしてご活用ください。

6つの原因から考える離職防止メソッド

少子高齢化にともなう労働人口の減少が加速する中、従業員の離職は事業継続に影響がでるほど大きな企業課題となっています。

本資料では、従業員の離職につながる6つの原因と、効果的な離職防止策について解説します。

退職勧奨の実務対応と違法リスク防止のガイド

退職勧奨は解雇に比べて手続が面倒ではないという利点がありますが、やり方を間違えると大きなトラブルを引き起こすリスクがあります。

この資料では、退職勧奨をトラブルなく行うために必要な点について解説します。

会社都合退職で必要な手続きと書類一覧

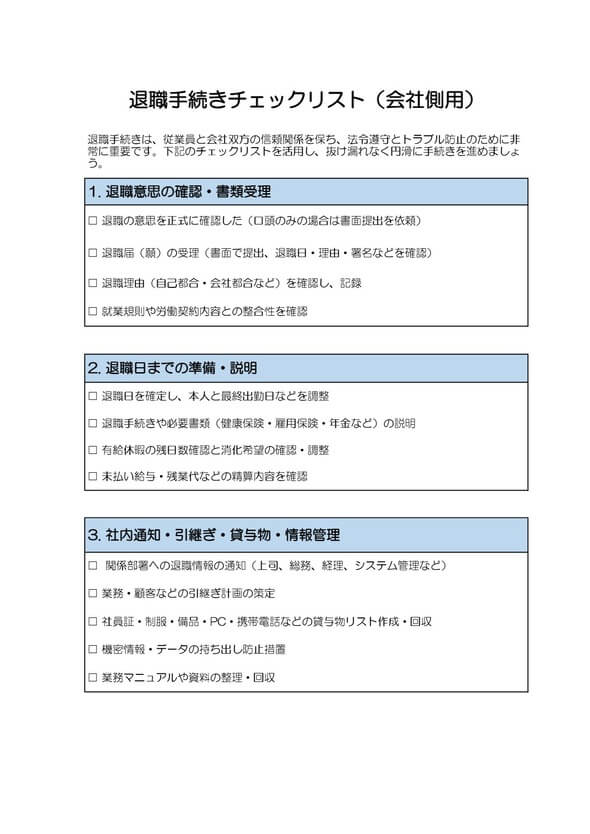

会社都合退職の手続きは、従業員側と会社側でそれぞれ行うべきことがあります。認識の違いがトラブルに発展しないよう、双方の視点から必要な手続きと書類の流れをはっきりさせておきましょう。

会社側の手続きと準備する書類

会社側は、従業員の退職にともない、社会保険や雇用保険の資格喪失手続きと、退職後に従業員へ渡す書類の準備を進めます。とくに離職票の記載内容は、失業保険の給付に直接影響するため、事実に基づき正確に作成しなくてはなりません。

【会社側の手続きの流れ】

- 退職日と退職理由の確定

解雇や退職勧奨の場合、その理由と退職日を従業員に明確に伝えます。 - 解雇予告または解雇予告手当の支払い

従業員を解雇する場合、原則として30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。 - 社会保険・雇用保険の資格喪失手続き

退職日の翌日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を年金事務所へ提出し、退職の翌々日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークへ提出します。 - 必要書類の作成と交付

以下の書類を準備し、退職した従業員へ速やかに交付します。

【会社で準備する書類】

- 雇用保険被保険者離職票(離職票):

ハローワークでの失業保険手続きに必須の書類です。退職日の翌々日から10日以内にハローワークへ「離職証明書」を提出し、交付された離職票を従業員に渡します。 - 源泉徴収票:その年の1月1日から退職日までに支払った給与や賞与、控除額などを記載した書類です。退職後1か月以内に交付します。

- 健康保険被保険者資格喪失証明書:従業員が退職後に国民健康保険へ加入する際に必要となる書類です。

従業員側の手続きと確認すべきこと

従業員側は、会社から交付される書類を確実に受け取り、内容を確認することが大切です。とくに離職票の離職理由は、自身の認識と合っているかを必ずチェックしましょう。

- 退職日の確認

会社から伝えられた退職日を確認します。退職勧奨の場合は、退職条件などをふまえて会社と合意のうえで退職日を決定します。 - 解雇理由証明書の請求(必要な場合)

解雇の理由に納得がいかない場合などには、「解雇理由証明書」の交付を会社に請求できます。会社は請求されたら、遅滞なく交付する義務があります。 - 会社への返却物

最終出社日までに、健康保険被保険者証(家族分も含む)、社員証、名刺、制服、会社から貸与されたパソコンなどを返却します。 - 会社から受け取る書類の確認

上記で解説した「離職票」「源泉徴収票」などを会社から受け取ります。離職票の「離職理由」欄が事実と異なる場合は、安易に署名せず、ハローワークの窓口で相談しましょう。

【ハローワーク】失業保険に関する会社都合退職の手続き

従業員が失業保険を受給するためには、本人が住所地を管轄するハローワークへ出向き、手続きをしなくてはなりません。会社都合退職の場合、自己都合退職よりもスムーズに受給が開始されます。

ハローワークでの手続きは、おおむね以下の流れで進みます。会社都合退職の場合、7日間の待期期間のみで失業保険の受給が始まります。

- 求職の申し込みと受給資格の決定

ハローワークへ行き、求職の申し込みをした後、「離職票」などの必要書類を提出します。ここで失業保険を受けられる資格があるかどうかが判断されます。 - 雇用保険受給者初回説明会への参加

受給資格が決定してから後日、指定された日時の説明会に参加します。ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、第1回目の「失業認定日」が知らされます。 - 失業の認定

原則として4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、失業状態にあることの認定を受けます(失業認定)。この際、求職活動の実績を「失業認定申告書」に記入して提出しなくてはなりません。 - 失業保険の受給

失業認定を受けると、通常5営業日ほどで指定した金融機関の口座に失業保険が振り込まれます。以降、再就職が決まるまで「失業の認定」と「受給」を繰り返します。

ハローワークでの手続きに必要な主な持ち物

- 雇用保険被保険者離職票(1と2)

- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

- 身元(実在)確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)※マイナンバーカードの提示で省略可

- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

出典:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス

自己都合を会社都合退職に変更できる?

退職届を提出してしまった後でも、退職の理由に納得できない場合、客観的な証拠があればハローワークに異議申し立てを行い、自己都合から会社都合へ変更できる可能性があります。

たとえば、パワハラや過度な長時間労働が原因でやむを得ず退職届を提出した場合や、「辞めてほしい」という退職勧奨に応じたにもかかわらず、離職票では「自己都合」として処理されていたケースが考えられます。

このような場合、ハローワークの窓口で離職票の記載内容に異議があることを申し立てます。ハローワークは、従業員と会社双方から事実関係を調査し、離職理由を最終的に判断します。

会社都合への変更を申し立てる際のポイント

申し立ての際には、退職理由が会社側にあったことを示す客観的な証拠が重要になります。

証拠の例

- パワハラや退職勧奨があったことを示す録音データやメール、SNSのやりとり

- 長時間労働の実態がわかるタイムカードや勤怠記録のコピー

- 労働条件が当初の契約と異なっていたことを示す雇用契約書

- 医師による診断書(精神的な不調の場合など)

もし離職理由で会社と意見が食い違った場合は、一人で悩まず、ハローワークの職員や、各都道府県の労働局に設置されている「総合労働相談コーナー」などで相談してみるのがよいでしょう。

会社都合退職の手続きにおけるデメリットと注意点

会社都合退職は、従業員の転職活動や会社の助成金受給に影響をおよぼす可能性があります。労使双方の視点から、考えられるデメリットと、トラブルを避けるための注意点を解説します。

従業員側のデメリット

「会社都合退職は転職に不利になる」という話を耳にすることがあるかもしれません。 たしかに、採用担当者によっては「本人の能力や勤務態度に問題があったのでは?」と懸念を抱く可能性はゼロではありません。とくに「解雇」という理由の場合、慎重に判断される傾向はあるでしょう。

しかし、会社の倒産や事業縮小といった、明らかに本人に責任がない理由であれば、不利になることはほとんどないと考えられます。大切なのは、面接などで退職理由を説明する際に、他責にしたりネガティブな印象を与えたりせず、事実を客観的かつ前向きに伝えることです。

面接での伝え方のポイント

- 会社の状況などをふまえ、退職に至った経緯を簡潔に説明する。

- 退職経験から何を学び、次の仕事でどう活かしたいかを伝える。

- あくまで前向きな姿勢で、新しい職場への貢献意欲を示す。

不利になることを恐れて、経歴を偽ることは避けるべきです。正直に状況を説明し、今後の意欲を伝える姿勢が重要ではないでしょうか。

会社側のデメリット

会社側にとってのデメリットの一つは、一部の雇用関連助成金の受給要件に影響する可能性がある点です。助成金ごとに条件が異なるため注意が必要です。たとえば、従業員の能力開発を支援する「キャリアアップ助成金」などは、一定期間内に会社都合の離職者がいると、受給要件を満たせなくなる場合があります。

助成金の活用を検討している企業は、安易な人員整理が経営に与える影響も慎重に検討しなくてはなりません。

労使トラブルを防ぐための注意点

会社都合退職の手続きは、対応を誤ると従業員との間で深刻なトラブルに発展しかねません。とくに解雇については厳しい法的ルールが定められています。トラブルを未然に防ぐため、会社側は以下の点に注意を払う必要があるでしょう。

- 解雇権の濫用(らんよう)にならないか

解雇には、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められることが必要です。理由なき不当解雇は、法的に無効とされるリスクがあります。 - 適切な手続きを踏んでいるか

解雇予告や解雇予告手当の支払いは、労働基準法で定められた義務です。手続きを怠ると、法的な罰則の対象となることもあります。 - 従業員への誠実な説明

なぜ退職してもらわなくてはならないのか、その理由を真摯(しんし)に説明する姿勢が、無用な対立を避けるうえで大切です。

会社都合退職の正しい手続きが労使双方の信頼を守る

会社都合退職の手続きを正確に行うことは、退職する従業員のその後の生活と円滑な再就職を支えるだけでなく、会社のコンプライアンス(法令遵守)体制を示し、他の従業員からの信頼を維持するためにも欠かせません。

とくに離職票の作成や社会保険の手続きは、事実に基づき、迅速かつ正確に進めることが求められます。万が一、退職理由について従業員との見解が異なる場合は、感情的にならず、客観的な事実に基づいて話し合う姿勢が、労使双方にとってより良い解決につながるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

住民税の第4期は何月分にあたる?各期間の納期や住民税の支払い方法を解説

住民税を普通徴収で支払う場合、4期に分けて納付できます。支払う住民税額が4期分のみ高い場合、何月分の住民税が含まれているのか気になる人もいらっしゃるでしょう。 しかし、あくまで住民…

詳しくみる給与計算・給与管理・給与明細の無料テンプレート 18選(Excel・自動計算)

毎月の給与計算は、正確性と迅速性が求められる重要な業務です。とくに、創業期や従業員数が少ない中小企業では、コストを抑えるためにExcelの給与計算テンプレートの活用を検討するケース…

詳しくみる賃金台帳はアルバイトも作成が必要?書き方や保存方法をテンプレートつきで解説

賃金台帳は、従業員がアルバイトの場合でも作成と保存が必要です。 雇用形態にかかわらず、賃金台帳は労務管理の「法定三帳簿」のひとつとして、労働基準法により作成と保存が義務付けられてい…

詳しくみる定額減税とは?給付金・所得税・住民税についてわかりやすく解説!

2024年は所得税と個人住民税において、一律の金額が控除される定額減税が実施されます。減税額は1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円です。会社は6月給与から減税処理を開始…

詳しくみる給与計算を外注するメリットは?アウトソーシングの費用相場や委託先の選び方を解説

毎月の給与計算業務は、正確性と専門性が求められる一方で、担当者の大きな負担となっています。特に、頻繁な法改正や複雑化する雇用形態への対応は、「担当者が急に退職したらどうしよう」「年…

詳しくみる給与計算代行の料金相場は?依頼できる6つの業務も徹底解説

給与計算代行は、給与計算に関する業務を外部委託するサービスです。給与計算は正確性や専門性が求められるため、負担を軽減するために多くの企業が外部への依頼を検討しています。 本記事では…

詳しくみる