- 更新日 : 2025年12月24日

試用期間中も社会保険への加入は必要?転職先で加入しないとどうなる?

従業員を正社員として採用した場合でも、試用期間を設けている企業は少なくありません。「転職したが、試用期間中という理由で社会保険に加入させてくれない」という話を聞くことがありますが、法的に問題はないのでしょうか。

本稿では試用期間中の社会保険の扱い、試用期間の法的な意味、社会保険の加入条件について解説します。

目次

試用期間中も社会保険への加入は必要?

試用期間については、多くの企業が3ヵ月あるいは6ヵ月程度の期間で就業規則などに定めています。

「試用」という言葉から、「まだ本採用ではないから、社会保険に加入させる必要はない」と捉えている事業主もいるようです。

しかし、試用期間中であっても社会保険の被保険者となる法的要件を満たしている場合は、資格取得の手続きを行わなければなりません。

社会保険には、狭義の社会保険として健康保険・厚生年金保険と、労働保険として労災保険・雇用保険があります。

労災保険には被保険者という概念がないため、労働者であれば試用期間どころかわずか1日だけのアルバイトであっても保険給付の対象となり、事業主は所定の手続きを行う義務があります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選

社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。

本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。

そもそも試用期間とは?

試用期間とは、文字どおり「お試し期間」のことです。試用期間は労働者の資質や性格、能力等を十分に把握し、従業員としての適性を吟味するための期間であり、この間は法的には本採用ではありません。

最高裁は労働契約の初期の段階に試用期間を設けて、採用の可否の最終決定を引き延ばすこと(留保すること)には合理性があるとし、試用期間を設けることを認めています(三菱樹脂事件 最大判昭48.12.12)。

試用期間が設けられた労働契約は、その間は解約権留保付労働契約であると解釈されています。

適性がないと会社が判断した場合の試用期間満了後の解約権行使は、通常の解雇よりは広い裁量が認められますが、判例では、「解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」としています。

社会保険の加入条件は?

狭義の社会保険である健康保険・厚生年金保険、労働保険である労災保険・雇用保険の加入条件は、どのようになっているのでしょうか。

厳密にいえば、「加入」は事業所が社会保険の適用事業所となることを意味し、個々の従業員が社会保険の対象となることは「被保険者資格の取得」といいます。手続きでは、各社会保険の「被保険者資格取得届」を所管の行政機関(公共職業安定所)あるいは公法人(年金事務所)に提出します。

ただし、一般的には被保険者資格の取得手続きも「加入」という言葉を用いることが多いため、本稿でも被保険者資格の取得の意味で「加入」を使います。

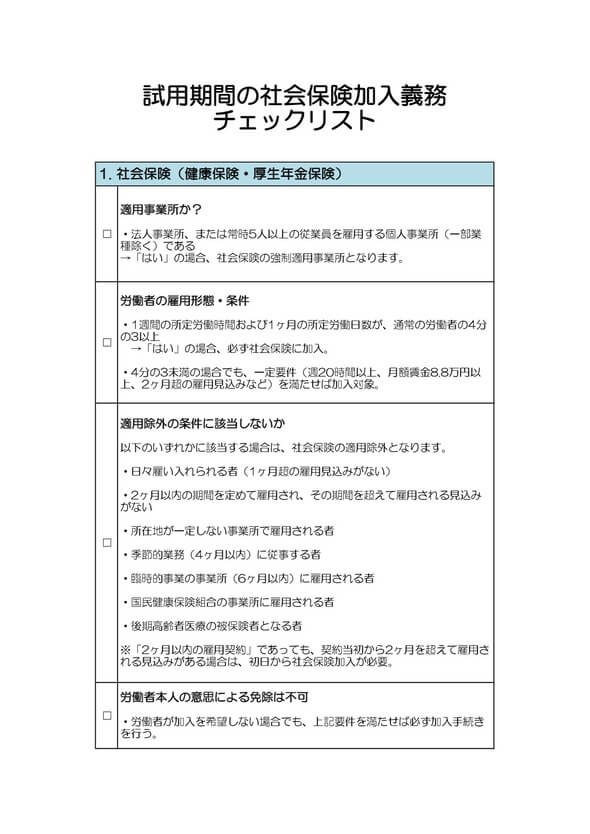

健康保険・厚生年金保険の加入条件

健康保険・厚生年金保険の適用事業所となっている企業、工場、商店、船舶で使用される正社員は、厚生年金保険では70歳未満、健康保険ではすべてが被保険者になります。

パートタイマーやアルバイトなどの非正規社員であっても、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同じ事業所で、同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である場合も正社員と同様に被保険者として扱われます。いわゆる「4分の3ルール」です。

また、令和4年10月からは100人を超える企業に勤務している場合、1週間の所定労働時間が4分の3未満であっても、以下のすべての要件に該当する人は被保険者となります。

- 週の所定労働時間が20時間以上あること

- 賃金の月額が8.8万円以上であること

- 学生でないこと

なお、上記の適用拡大措置は令和6年10月に改正され、50人を超える企業も対象となります。

雇用保険・労災保険の加入条件

雇用保険では適用事業所で使用される従業員は、常用・臨時雇・日雇・アルバイト・パートタイマー等の名称や雇用形態にかかわらず、被保険者となります。

ただし、以下の人は適用除外となります。

- 1週間の所定労働時間が20時間未満である者

- 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

前述のとおり、労災保険には被保険者という概念がなく、労働の対償として賃金が支払われる人であれば、すべて保険給付の対象となります。よって、個々の従業員について加入の手続きを行う必要はありません。

社会保険の加入義務に反した場合の罰則は?

社会保険は強制加入が原則であり、要件に該当した場合は本人の意思にかかわらず、加入させる必要があります。また、事業主には加入手続きを行う義務があります。

事業主が加入手続きを怠った場合、どのようなペナルティーを受けるのでしょうか。

追徴金の支払い

雇用保険法では、労働者を雇用した月の翌月10日までに、公共職業安定所への雇用保険被保険者資格取得届を提出することを事業主に義務付けています。

事業主がこれを行わなかった場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処するとされています(第83条第1号)。被保険者は、いつでも被保険者であることの確認を公共職業安定所に請求することができます。

従業員の加入手続きを行わなかった場合は結果的に雇用保険料の額が不足するため、労働保険料の確定保険料申告書の記載に誤りがあることになります。

その場合は政府が職権で確定保険料を認定決定しますが、その納付すべき額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収することになっています(徴収法第21条)。

健康保険法・厚生年金保険法では、事業主が正当な理由なく被保険者の資格の取得に関する事項を保険者に届け出なかった場合、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとしています(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条1項1号)。

健康保険法・厚生年金保険法では、日雇特例被保険者を除いて追徴金の規定はありません。

延滞金の支払い

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険のいずれも、納付期限までに保険料の納付が確認されないときは、督促状が事業主に送付されます。

督促状の指定期限までに完納しないと、保険料とは別に延滞金を納付することになります。

延滞金は、健康保険・厚生年金保険は年8.7%(令和4年)、雇用保険・労災保険は年14.6%となっています(健康保険法第181条、厚生年金保険法第87条、徴収法第28条)。

転職先で社会保険に加入できない場合は要注意!

試用期間中の社会保険の扱い、試用期間の法的な意味、社会保険の加入条件について解説しました。

転職先で試用期間中という理由で社会保険に加入させてくれない場合は、違法であることを知っておきましょう。

雇用する事業主側も懲役や罰金の他、追徴金や延滞金が発生することを認識しておく必要があります。

よくある質問

試用期間中も社会保険への加入は必要ですか?

必要です。法律で義務付けられています。詳しくはこちらをご覧ください。

社会保険の加入義務に反した場合の罰則は?

懲役または罰金の他、追徴金や延滞金が発生します。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

派遣社員は社会保険に加入できるか

派遣社員にとって「事業所」とは、派遣元となる事業所のことです。派遣元事業所が適用事業所ならば、そこで使用される派遣社員は被保険者となり、一般の労働者と同じく社会保険が適用されます。…

詳しくみる労災申請を本人が行うデメリットとは?弁護士に依頼するメリットも解説

労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・病気など万が一のときに労働者を守る大切な制度です。しかし、手続きが複雑だったり、補償内容に制限があったりと、申請者本人には見えにくいデメリットも存…

詳しくみる自己都合退職の失業保険はいつから・いくらもらえる?最新のルールを解説

自己都合退職でも失業保険を受給できます。自己都合退職は会社都合退職に比べて、最終的に受け取れる金額の総額や、必要な雇用保険加入期間(被保険者期間)などの点で差がある点が特長です。そ…

詳しくみる事業主代理人とは?社会保険との関わりから解説

労働社会保険に関わる労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の各法律には、「事業主代理人」という概念があります。開業社会保険労務士のように多くの企業の手続業務をしている…

詳しくみる給料から社会保険料が引かれる額 – 具体例を用いて解説

社会保険料は毎月給与から天引きされるため、いくら引かれているのかを気にする従業員は少ないかもしれません。しかし、企業の人事労務担当者としては、給与から天引きする社会保険料の金額や社…

詳しくみる所定給付日数とは?雇用保険における基本手当の観点から

自己都合による退職や会社の倒産など、失業しても生活の心配をしなくてよいよう、雇用保険では被保険者に対して基本手当(いわゆる失業等給付)を支給しています。この基本手当には、受給できる…

詳しくみる