- 更新日 : 2025年11月18日

厚生年金は何年払えばもらえる?受給資格期間について解説!

厚生年金保険は、会社員や公務員が加入し、老齢になったときや障害を負ったとき、遺族に対して年金の給付を行います。老齢厚生年金は、老齢基礎年金と一緒に支払われます。老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金の加入期間が1カ月以上ある場合に、老齢厚生年金が受給でき、受給年金額は標準報酬月額などをもとに計算されます。

目次

厚生年金は何年払えばもらえる?

厚生年金の正式名称は「厚生年金保険」です。会社員などが加入する公的年金制度で、保険料は給料額をもとに算定される標準報酬月額、賞与額をもとに算定される標準報酬賞与額に保険料率をかけて計算される額です。事業主が1/2を負担するため、給料や賞与からは本人負担分である1/2が天引きされます。

厚生年金が行う保険給付には、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金の3種類があります。厚生年金保険被保険者、あるいは被保険者であった者は、それぞれの保険給付の受給要件を満たした場合に該当する保険給付を受けることができます。

障害厚生年金は、被保険者や被保険者であった者が一定の程度の障害を有する場合に、遺族厚生年金は被保険者や被保険者であった者が死亡した際に一定の遺族に対して、老齢厚生年金は被保険者や被保険者であった者が老齢基礎年金を受給する際に上乗せして支払われます。ただし、昭和60年の法律改正で受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによって設けられた「特別支給の老齢厚生年金」は、1年以上の被保険者期間がなければ受給できません。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック

健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。

年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。

社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選

社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。

本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。

厚生年金の受給資格

厚生年金の行う保険給付には、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金の3種類があります。それぞれについて支給を受けるには、要件を満たす必要があります。どのような場合に受給できるのか、みていきましょう。

老齢厚生年金

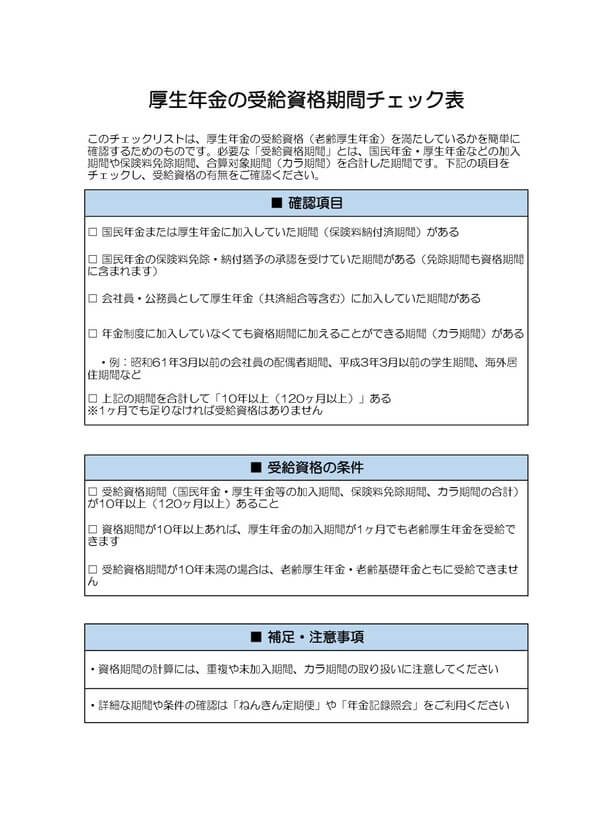

老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受給できる人に厚生年金の被保険者であった期間がある場合、支給対象となります。1カ月以上の被保険者期間があれば、老齢厚生年金が老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。老齢基礎年金を受け取るためには、次の期間が合わせて10年以上あることが必要です。

- 保険料を納付した期間

- 保険料免除を受けた期間

- 合算対象期間

保険料を納付した期間には、国民年金第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金被保険者)であった期間、第3号被保険被保険者(第2号被保険者の配偶者)であった期間が含まれます。学生納付特例や保険料の猶予を受けた期間は、保険料納付を済ませた場合に保険料を納付した期間に参入されます。

障害厚生年金

障害厚生年金は、被保険者や被保険者であった者が次の要件をすべて満たす場合、支給されます。

- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること

- 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1~3級のいずれかに該当していること(ただし障害認定日に1~3級に該当しなくても、その後に障害の程度が重くなったときに受給できる場合があります)

- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と、保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること(ただし初診日において65歳未満の場合には、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受給できる特例が設けられています)

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、次のいずれかの要件を満たす被保険者や被保険者であった者が死亡した場合に、遺族に対して支給されます。

- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

- 1級・2級の障害厚生年金受給者が死亡したとき

- 老齢厚生年金の受給権者であった者が死亡したとき

- 老齢厚生年金の受給資格を満たした者が死亡したとき

「1」「2」については、25年以上の保険料納付済期間(特例により65歳未満の死亡については前日において死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に未納がないこと)が必要です。また「4」「5」については、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上ある場合に限られます。

厚生年金はいくらもらえる?

老齢(原則として65歳)になると、国民年金から老齢基礎年金が受け取れます。厚生年金に加入していた人は、合わせて老齢厚生年金も受け取ることができます。老齢基礎年金は、一律に定められた金額ですが、老齢厚生年金は人によって異なる金額です。

厚生年金受給額の計算方法

老齢厚生年金の金額は、以下の計算式で求められます。

- 報酬比例部分の計算

報酬比例部分とは、厚生年金保険に加入していた期間に支払った保険料の金額によって計算される部分です。平成15年3月以前と平成15年4月以降に分けて、以下の計算式で求めます。A.平成15年3月以前平均標準報酬月額 × 7.125※/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数平均標準報酬月額は平成15年3月以前の加入期間における各月の標準報酬月額の総額を平成15年3月以前の加入期間の月数で割って求めます(※昭和21年4月1日以前に生まれた方は、給付乗率が異なります)。

B.平成15年4月以降

平均標準報酬額 × 5.481※/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数平均標準報酬額は平成15年4月以降の加入期間における各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間の月数で割って求めます。

- 報酬比例部分の計算

- 経過的加算の計算

経過的加算は厚生年金の加入期間に応じて決定される部分です。1,621円(令和4年度) × 生年月日に応じた率 × 加入期間の月数 - 老齢基礎年金の額昭和21年4月2日以降に生まれた人の生年月日に応じた率は「1」です。

- 経過的加算の計算

- 加給年金額の計算

被保険者期間が20年以上で、生計を維持されている配偶者や子がいる場合には、加給年金が加算されます。

受給額の計算をしてみよう

厚生年金被保険者であった会社員が、次の場合に受け取れる年金受給額を計算してみましょう。

- 被保険者期間:令和4年8月まで(40年間)

- 平成15年3月以前の平均標準報酬月額:200,000円

- 平成15年月以降の平均標準報酬額:240,000円

- 生計を維持されている配偶者や子供:なし

- 平成15年3月以前と平成15年4月以降の月数を数えます。

- 平成15年3月以前:247カ月

- 平成15年4月以降:233カ月

- 平成15年3月以前と平成15年4月以降の月数を数えます。

- 報酬比例部分を計算します。

- 平成15年3月以前:200,000×7.125/1000×247=351,975

- 平成15年4月以降:240,000×5.481/1000×233=306,498

- 報酬比例部分を計算します。

- 経過的加算を計算します。

1,621×480-777,800=280(令和4年度分で計算)

- 経過的加算を計算します。

- 加給年金なしのため、報酬比例部分と経過的加算の合計が老齢厚生年金額になります。

351,975+306,498+280=658,753

この場合の老齢厚生年金の受給額は、約66万円です。

老齢厚生年金受給額を計算してみて、将来の生活設計に活かそう

厚生年金に加入している会社員や公務員は、国民年金から支払われる老齢基礎年金に上乗せされて、老齢厚生年金を受け取ることができます。老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者であった者が、老齢基礎年金を受け取ることができる場合に支払われる老齢年金です。厚生年金の被保険者期間は、最低1カ月は必要となります。老齢厚生年金額は、被保険者期間や標準報酬月額などを用いて算出されます。将来の生活設計をする際には、老齢厚生年金受給額を計算して活用しましょう。

よくある質問

厚生年金は何年払えばもらえますか?

老齢基礎年金を受給する際、厚生年金保険の被保険者期間があれば受け取れるのが老齢厚生年金です。詳しくはこちらをご覧ください。

厚生年金はいくらもらえる?

厚生年金保険の被保険者期間や支払保険料をもとに計算される金額がもらえます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

職業訓練に合格するためのジョブ・カードの書き方とは?採用担当者の視点を踏まえた作成手順を徹底解説

Pointジョブカードとは? ジョブカードは、訓練選考と再就職成功を左右します。 訓練動機と就職目的を明確化 経験は行動と成果で記載 面談を意識した記述が重要 Q&A Q.…

詳しくみる雇用保険とはどんな保険?

雇用保険とはどのような保険でしょうか。「雇用保険とは……」と聞くと、失業した際にお金が給付される失業等給付のことを思い浮かべる人が多いでしょう。 しかし、雇用保険とは、失業保険だけ…

詳しくみる士業の方は注意!社会保険における常時5人以上とは?対応方法を解説

個人の事業所は、従業員が常時5人以上となった場合、一部の業種を除き社会保険の強制適用事業所となります。加入条件を満たす従業員がいる場合には、社会保険の加入手続きが必要です。 202…

詳しくみる厚生年金保険の加入条件

厚生年金保険は、年金額が国民年金に上乗せされ、保険料も労使折半で支払うため、労働者にとって魅力的な年金制度ですが、アルバイトやパートでも加入できるのでしょうか。 加入条件にはどのよ…

詳しくみる一人親方は厚生年金に加入できない?適用除外の理由や加入すべき制度を解説

一人親方は厚生年金には加入できません。老後に受給できる年金は、基本的に国民年金のみです。そのため、国民年金基金やidecoと呼ばれる個人型確定拠出年金への加入を検討しましょう。本記…

詳しくみる傷病手当金は有給休暇を取った日にも支払われる?

仕事外のケガや病気が理由で会社を休む場合、傷病手当金を申請できます。原則として有給をとった場合、この傷病手当金は支払われません。ただし、受給までの待機期間に有給を利用するなど、いく…

詳しくみる