- 更新日 : 2026年1月8日

雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や提出方法について解説【 記入例付き】

雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員の退職時に事業主が会社所在地を管轄するハローワークに提出しなければならない書類です。事業主は、雇用保険の基本手当給付額決定に必要な離職証明書とともに、10日以内に提出しなければなりません。電子申請義務化の対象になっているため、特定法人は電子申請で手続きする必要があります。

目次

雇用保険被保険者資格喪失届とは

従業員を雇用する会社は、雇用保険の適用事業所となり、さまざまな手続きを行う必要があります。従業員を初めて雇った場合に必要とされるのが事業所設置届と、その従業員についての雇用保険被保険者資格取得届です。雇用保険被保険者資格取得届はその後、雇用保険被保険者となる従業員を雇用するたびに届出が必要です。従業員が退職する際は、雇用保険被保険者喪失届を提出する必要があります。

労働者の退職以外で必要な場合

雇用保険被保険者喪失届は、雇用保険被保険者である従業員の退職時に手続きする必要がある届出です。従業員が退職によって雇用保険から外れることを届け出るものですが、退職時以外にも次のような場合は雇用保険被保険者でなくなるため、雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出する必要があります。

- 従業員が死亡した場合

死亡によっても雇用保険被保険者資格を失うため、雇用保険被保険者資格喪失届が必要です。

- 従業員が死亡した場合

- 役員になった場合

会社役員は従業員ではなくなるため、雇用保険から外れます。

- 役員になった場合

- 出向した場合

出向によりほかの会社に籍を移した場合には、出向先で雇用保険に加入するため、出向元では雇用保険被保険者喪失の手続きを行う必要があります。ただし出向元に在籍したままの出向である場合には、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する必要はありません。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選

社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。

本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。

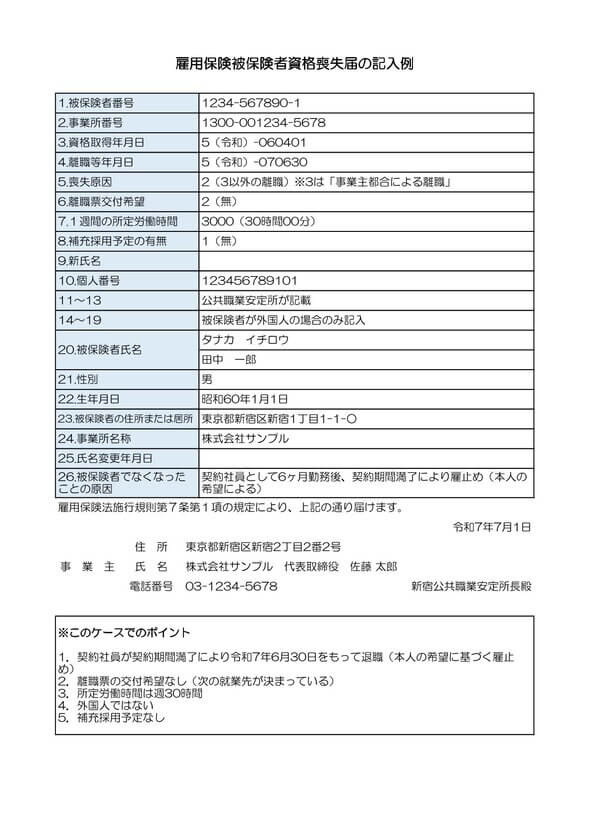

雇用保険被保険者資格喪失届の書き方

雇用保険被保険者資格喪失届に記入する内容・注意点は以下の通りです。

引用:雇用保険被保険者資格喪失届|ハローワーク インターネットサービス

- 個人番号

※必ず番号確認と身元確認を行うこと

- 個人番号

- 被保険者番号

- 事業所番号

- 資格取得年月日

- 離職等年月日

- 資格喪失原因※離職理由により、次の番号を記入すること

死亡、在籍出向、出向元への復帰、その他離職以外の理由の場合は「1」

次の場合は「2」a.天災その他やむを得ない理由によって事業の継続が不可能になったことによる解雇

b.被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

c.契約期間の満了

d.任意退職(事業主の勧奨等によるものを除く)

e.定年などの上記以外の事業主の都合によらない離職

f.移籍出向(退職金又はこれに準じた一時金の支給が行われたもの以外の出向は「1」

事業主の都合による解雇、事業主の勧奨等による任意退職などは「3」) - 離職交付希望

※離職票の交付を希望するときは「1」、希望しない場合は「2」を記入すること

ただし次の場合は「1」a.被保険者でなくなった者が離職時においては妊娠、出産、育児、疾病、負傷、親族の看護などの理由により一定期間、職業に就くことができない場合および60歳以上の定年等による離職後一定の期間求職の申し込みをしないことを希望する場合であって、その後に失業等給付を受けようとするとき

b.離職の日において59歳以上のとき - 1週間の所定労働時間

※⑤に記載した離職等年月日における1週間の所定労働時間を記載すること

- 資格喪失原因※離職理由により、次の番号を記入すること

- 補充採用予定の有無

※補充するため、この届書を提出する際に公共職業安定所の紹介、そのほかの方法による労働者の採用を予定している場合は「1」を記入し、予定していない場合は空欄のままにすること

- 補充採用予定の有無

- 事業主の住所・氏名・電話番号

※事業主が法人の場合は主たる事務所の所在地と法人名称とともに、代表者の氏名を記入する

- 事業主の住所・氏名・電話番号

- 届出年月日

- 届出先

雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法

雇用保険被保険者資格喪失届は以下の方法で入手・提出します。

入手方法

雇用保険被保険者資格喪失届はハローワークインターネットサービスからダウンロードして入手することができます。白紙をダウンロードして内容を手書きするものと、内容を入力して提出用にダウンロードするものの、2通りの方法で利用することができます。

提出方法

雇用保険被保険者資格喪失届はハローワークへ持参するか、郵送するかで提出します。また電子申請で手続きすることも可能です。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出に必要な書類

雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際は、離職証明書も合わせて提出する必要があります。離職証明書とは、退職した従業員が失業等給付(失業保険)を受給する際に必要になる書類です。

賃金支払い状況・生年月日・被保険者であった期間・離職理由などを記載し、この内容から失業保険の受給資格・給付日額・給付日数・給付制限の有無が決定されます。このため退職従業員が失業保険を受けない場合は、離職証明書を提出する必要はありません。

ただし59歳以上の従業員が退職する場合は、こうした理由にかかわらず離職証明書の提出が求められます。

また雇用保険被保険者資格喪失届の提出には、以下の帳票・台帳・書類の添付も必要です。

- 出勤簿

- 労働者名簿

- 賃金台帳

- 離職理由を証明する書類

- 退職の事実がわかる書類

雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際の注意点

雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際は、離職証明書添付の必要性と提出期限に注意する必要があります。

- 離職証明書の添付が必要かどうかについて

離職証明書は、退職した従業員が失業等給付を受ける際に必要な書類です。3枚複写になっていて1枚目を会社控、2枚目をハローワーク提出として用い、3枚目が退職従業員に離職票として交付されます。退職従業員は、失業等給付を受ける際、この離職票をハローワークに持参して手続きを行います。そのため再就職や起業が決まっていて失業等給付を受けない場合は、離職証明書を雇用保険被保険者資格喪失届と合わせて提出する必要はありません。しかし、退職従業員が59歳以上の場合は、本人から不要の申出があったとしても、雇用保険被保険者資格喪失届に合わせて離職証明書を提出する必要があります。 - 提出期限

雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、被保険者でなくなった日の翌日(退職日の翌々日)から10日以内です。提出期限を過ぎてしまった場合でも届出は受理され、特にペナルティが定められているわけでもありません。ただし管理が適切に行われていないとみなされ、調査や注意を受ける可能性があります。また雇用保険被保険者資格喪失届の提出が遅れると退職した従業員に次のような支障が出る可能性があります。- すぐに失業保険の手続きができない

- 再就職先で雇用保険被保険者資格取得届が提出できない

このような不都合が起きないよう、雇用保険被保険者資格喪失届の提出は速やかに行うようにしましょう。

雇用保険被保険者資格喪失届は電子申請義務化の対象

2020年4月より社会保険・労働保険の手続きについて電子申請が義務化されました。雇用保険被保険者喪失届の提出も対象手続きに含まれているため、資本金の額が1億円を超える法人などの特定法人に該当する企業は、電子申請による手続きが義務づけられています。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出は速やかに行おう

従業員が退職した場合に必要になるのが、管轄するハローワークへの雇用保険被保険者資格喪失届の提出です。離職証明書も一緒に提出する必要がありますが、すぐに再就職するなどの理由により離職票の発行を受けない場合は離職証明書も提出不要です。

提出期限は、被保険者でなくなった日の翌日(退職日の翌々日)から10日以内ですが、過ぎてしまった場合でも受理されます。ただし、雇用保険被保険者資格喪失届が提出されないうちは、退職した従業員に関する雇用保険手続きは行うことはできません。

失業保険受給や再就職先での雇用保険被保険者資格取得に支障が出ないよう、雇用保険被保険者資格喪失届は速やかに提出しましょう。

よくある質問

雇用保険被保険者資格喪失届と一緒に提出しなければならない書類はありますか?

離職証明書を一緒に提出する必要がありますが、離職票の交付を受けない場合は不要です。詳しくはこちらをご覧ください。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限はいつですか?

被保険者でなくなった日の翌日(退職日の翌々日)から10日以内です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

社会保険の同日得喪手続き

「同日得喪」という言葉は、あまり聞きなれないと思いますが、「どうじつとくそう」と読みます。 漢字から連想される通り、社会保険の資格取得と資格喪失を「同日」に行う手続きです。 今回は…

詳しくみる社会保険の産前産後休業保険料免除制度とは

育児と仕事の両立を促すための制度のひとつに、育児休業中における健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料の免除制度があります。 社会保険料は、会社と本人が折半で負担をするものです…

詳しくみる【テンプレ付】健康保険資格喪失証明書はどこで発行できる?会社にもらえないときの対処法

退職時の手続きで必要になるのが「健康保険資格喪失証明書」です。離職票のようにハローワークが発行するものではないため、「どこでもらえるのか」「自分で発行できるのか」と迷う方が非常に多…

詳しくみる厚生年金の受給額はいくら?計算方法も解説

企業などに雇われている方のほとんどは、給与から社会保険料として年金や健康保険、雇用保険などを天引きされていることでしょう。このうち年金については、実際にはどのような仕組みで将来いく…

詳しくみる介護休暇は年5日まで?給与は無給?条件や対象家族、介護休業との違いも解説

家族の介護が必要になったとき、仕事を休んで対応するための制度が「介護休暇」です。この制度では年に5日まで取得できますが、「給与は無給?」「対象家族に制限は?」「介護休業とは何が違う…

詳しくみる事業主代理人とは?社会保険との関わりから解説

労働社会保険に関わる労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の各法律には、「事業主代理人」という概念があります。開業社会保険労務士のように多くの企業の手続業務をしている…

詳しくみる