- 更新日 : 2025年7月23日

基本給の決め方と低い場合のデメリットとは?

基本給は給与の基本になる重要な賃金ですが、手取り額は気にしても基本給の額はあまり気にしない人が多いのではないでしょうか。

基本給は賞与や退職金、残業代などに影響する重要な金額ですから、基本給が低いためにデメリットになる場合も出てきます。

今回は、基本給の意味や基本給が低い場合のデメリットについて解説します。

目次

基本給の定義

基本給は、年齢や学歴、能力、経験、地位等によって決められる基本的な賃金と定義されており、「基準内賃金」と「基準外賃金」で構成されています。

基準内賃金には、基本給と月によって変動しない役職手当や資格手当などがあります。

基準外賃金には、時間外手当を計算する際に対象から除外される通勤手当、家族手当、別居手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金などがあります。

基本給は、ほかに「月給」「月収」「固定給」などと呼ばれることがあり、それぞれどこが違うのかよくわからないかもしれません。

ここからは、基本給とほかの呼び方の意味合いの違いについて見ていきます。

基本給と月給の違い

月給とは、毎月固定で支払われる基本給に住宅手当や役職手当などの固定手当を含めた、月単位で支給される賃金のことです。

基本給が月給と同じ意味合いで使われている場合もありますが、一般的には、基本給に役職手当や資格手当など、月によって金額が変動しない手当を加えたものを月給と呼んでいます。

基本給も月給も、法律上の言葉の定義は特になく、呼び方の違いがあるだけですので、特に区別する必要はないのかもしれません。

一般的には、基本給は基準となる賃金を、月給は1か月に支払われる賃金の全体を指すことが多いでしょう。

基本給と月収の違い

基本給は、年齢や学歴、能力、経験、地位等によって決められる基本となる賃金だと説明しました。

月収とは「1か月の収入」を表す言葉で、基本給のほか固定手当と変動手当を合算した金額になります。

変動手当には、代表的な手当として残業手当が挙げられます。月によって残業した時間が異なるため、残業した時間は「固定」ではなく「変動」しているので変動手当と呼ばれます。

これより、基本給は、月収の一部分にあたるということになります。

ほかに勘違いしやすいのは「月給」と「月収」の違いです。

月給とは、毎月固定で支払われる基本給に住宅手当や役職手当などの固定手当を含めた、月単位で支給される賃金のことで、役職手当や家族手当など、毎月固定で支払われる手当を基本給に加えたものを呼んでいます。

つまり「月給」と「月収」の違いは変動手当が含まれるか含まれないかということになります。

基本給と手取りの違い

手取りとは、額面の給与額から各種税金や保険料などが差し引かれた後、実際に銀行口座に振り込まれる金額のことです。

会社によっては、規定による積立金や親睦会費などが引かれた金額になることもあります。

基本給があらかじめ決められた基本的な賃金であることに対して、手取りは、総支給額から控除金額を差し引いた残りの金額であることが基本給と手取りの違いになります。

基本給と手当の違い

手当は基本給ではカバーできない「労働者ごとに設定を必要とする金額」について、会社ごとに支給要件を定め、その支給要件に該当する場合に支給する金額です。

具体的には、役職手当や家族手当、住宅手当、通勤手当などがそれにあたり、また、変動手当として、時間外手当や休日出勤手当、深夜労働手当などの手当もあります。

手当は基本給以外に労働者ごとに個別に設定を必要とする金額であるところが基本給との違いになります。

基本給と固定給の違い

固定給は月数や日数、時間などの一定の単位に対して、あらかじめ決めた金額を支払う賃金です。

基本給も毎月固定の金額ですが、固定給には家族手当や住宅手当といった通常は変動することがない手当が含まれています。

この手当が含まれているかいないかが、基本給と固定給の違いになります。

基本給と俸給の違い

俸給は、会社員がもらう給与と同じ意味合いで、国家公務員がもらう手当を除いた基本的な給料のことを言います。

俸給も基本給も「働いたことの対価として受け取ることができる賃金」という意味では同じですが、国家公務員が受ける給与・賃金を俸給と呼ぶところが違いになります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント

給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。

この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。

給与規程(ワード)

こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

給与計算 端数処理ガイドブック

給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。

本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。

給与計算がよくわかるガイド

人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。

複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。

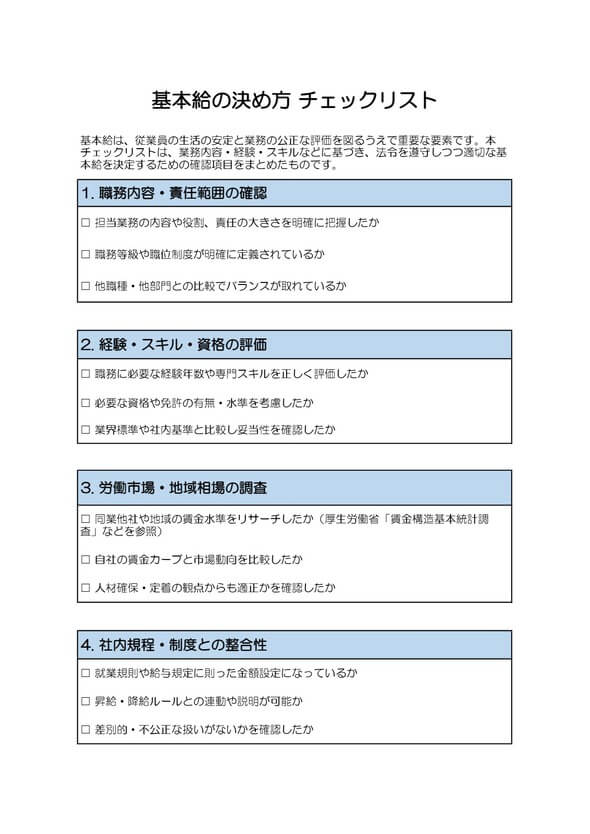

基本給の決め方

基本給の決め方は企業によって異なります。

一般的には同業の企業や同じ職種の相場によって決めたり、年齢や勤続年数に伴った基準を作成し、機械的に算出したり、その年の評価によって基本給を決定したりする企業もあります。

そのほかにも、年齢や勤続年数等による属人的な要素により決定するもの、労働者個人の能力や仕事の内容、仕事の成果などにより金額を決定するもの、それらを総合的に勘案して決定するものもあります。

毎月の給料は、この基本給に手当を加えた額から各種控除額を控除して支給します。

つまり、必ずしも基本給が高ければ毎月の支給額が高いというわけではなく、また、基本給が低いからといって支給額が低くなるとも限らないのです。

あくまでも、基本給は給料全体の中の基準になる金額を指しています。

ここからは、基本給を決定する要素として取り入れられる属人給、仕事給、総合決定給について見ていきます。

属人給

属人給とは、労働者個人の属人的要素により決定される給与のことを言います。

属人的要素とは、労働者個人の年齢や勤続年数、学歴などを指します。

ただし、基本給の中のどの部分が属人給であるかを区別するのは難しいケースが多いです。

年功序列、終身雇用の時代には、この属人給に労働者個々人の能力や成績を加味して給与を決定するシステムになっていました。

そのため、属人給は定期的な昇給が見込まれ、安定的な収入を得られるため、従業員の定着率も高くなり、企業にとってもメリットがありました。

最近は、技術革新の進展などで職務給を重視する傾向になり、属人給と職務給を組合せる制度を採用する企業が多くなっています。

仕事給

仕事給とは、基本給の種類の1つで、年齢や勤続年数、学歴など、労働者個人の属性によって決定されるのではなく、労働者個人の能力や仕事の内容、仕事の成果によって賃金を決定します。

労働に対しての対価が賃金として支払われるので、実力主義的な色合いのある賃金の決め方と言えます。

仕事給に区分される給与としては以下の賃金が挙げられます。

・職務の質や責任の重さによって決定される職務給

・労働者個々人の職務遂行能力を基準として決定される職能給

・職種と労働者の熟練度を基準に労働市場等で形成される相場で決定される職種給

・目標の達成度(業績)に対する評価によって決定される業績給

総合決定給

総合決定給も基本給の種類の1つで、年齢や勤続年数、学歴など属人的要素を基準にする属人給と、担当職務、職務遂行能力などの仕事的要素を基準にする仕事給を総合的に勘案して決定される賃金です。

中小企業は事業の規模が小さく、雇用している労働者も少ないため、労働者個々人が担当する職務を限定することが困難であるため、総合決定給を採用している企業が多くなっています。

総合決定給は、さまざまな属人的要素、仕事的要素を総合的に勘案して給与を決定することができ、給与制度を柔軟に運用できるようなメリットがあります。

その反面、年功序列形式で給与が決定されたり、給与の決定方法が不透明で分かりにくく、職務遂行能力や勤務成績などが給与にきちんと反映されず労働者から不満が出たりするデメリットもあります。

業界水準や地域・職種格差を考慮した基本給の決め方

基本給の設定は企業にとって自由裁量の部分が大きいものの、労働市場や法的基準に対する適切な配慮が求められます。ここでは、業界水準や地域格差を踏まえた基本給設計のポイントを解説します。

業界平均水準を基準に市場競争力を確保する

最低賃金を上回っていても、業界全体の給与相場と大きく乖離している場合、人材の採用・定着が困難になります。たとえばIT業界や建設業界では技術職の需要が高く、他業種と比べて初任給・経験者給与ともに水準が高い傾向にあります。

このため、自社の基本給を設定する際は、次のような手段で業界平均水準を把握することが重要です。

- 厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」

- 業界団体が発行する人件費調査レポート

- 人材紹介会社の給与相場資料

- 求人媒体の掲載給与との比較

これらのデータを参考に、自社の人材戦略や職種・地域の特性に合った基本給水準を設定することで、求職者の関心を惹きつけ、採用競争力を維持できます。

地域格差・職種別の基本給設計も検討する

全国に拠点を持つ企業では、地域手当や地域別基本給体系の導入も有効です。たとえば、東京都や名古屋市のような物価・家賃が高い地域では、それに見合った基本給や手当を設定しなければ、生活困難を理由に従業員の離職につながる恐れがあります。

一方、地方では最低賃金ギリギリの基本給であっても、「生活費とのバランスが取れている」として受け入れられることもあります。職種別でも営業職、技術職、事務職などの市場価値を踏まえて、異なる基本給レンジを設定するのが一般的です。

このように、職務内容・地域事情・人材需給バランスを複合的に分析したうえで、柔軟な給与体系を整備することが望まれます。

成果主義・役割等級制度を導入する場合の基本給の決め方

従来の年功序列型賃金制度から脱却し、成果や職務の価値に応じた報酬制度への移行を目指す企業が増えています。成果主義や役割等級制度を導入し、それを基本給と連動させることで、組織の生産性向上や人材の定着を図ることが可能です。ここでは、その仕組みと導入メリット、基本給との連動方法について解説します。

成果主義・役割等級制度とは

成果主義とは、従業員の業績や達成度を重視し、それに応じた処遇を行う人事制度です。一方、役割等級制度は、社員に期待される職務の大きさや責任の範囲によって等級を分け、報酬を設計する制度です。どちらも、「成果」「責任」「職務価値」に基づいて評価・報酬を決定するという点で、年功的要素を排除しやすい特徴があります。

たとえば、営業職であれば売上実績、開発職であればプロジェクト完遂度や技術力など、定量・定性の指標をもとに業績評価を行い、それに基づいて昇給や昇格を決定します。

成果主義を導入するメリット

成果主義や役割等級制度を導入することには、以下のようなメリットがあります。

- モチベーションの向上

個人の努力や成果が評価・報酬に直結するため、やる気と生産性が高まりやすくなります。 - 優秀人材の確保・定着

公平性が高く、実力が評価される環境は、優秀な人材にとって魅力的です。離職防止にもつながります。 - 組織全体のメリハリあるマネジメント

成果に応じた差別化された処遇が可能になり、能力に見合った配置や昇進が実現しやすくなります。

ただし、目標の設定が曖昧であったり、公平性を欠いた評価になれば逆に組織の不満要因ともなり得るため、制度設計は慎重に行う必要があります。

基本給と連動させる方法

成果主義・役割等級制度と基本給を連動させるには、以下のような仕組みが考えられます。

- 等級別の給与テーブルを作成

職務や役割ごとに「等級」を設定し、各等級に応じた基本給レンジを定めます(例:等級A=250,000〜300,000円)。 - 成果評価による昇給のルール明確化

評価期間ごとに実績を基に評価を行い、等級内での昇給、または等級自体の昇格(=基本給アップ)を実施します。 - 目標管理制度(MBO)などとの連携

評価基準を明文化し、個人目標と組織目標の整合性を取ることで、納得感ある基本給の見直しが実現します。

このような仕組みにより、企業は成果に報いる公平な報酬制度を構築でき、従業員は自らの働き方に応じて報酬アップが期待できるという、双方にメリットのある関係を築けます。

基本給が低い場合のデメリット

ここまで、基本給の決め方について解説してきました。

もしも、企業が決定した基本給が低い場合、手当の金額が高くても労働者にはデメリットが生じる可能性があります。

ここからは、賞与(ボーナス)、退職金、残業代、休日手当などにどのような影響が出るのかを見ていきます。

デメリット(1) 賞与(ボーナス)の金額が少なくなる

基本給が低い場合のデメリットの1つ目としては、賞与(ボーナス)の額が少なくなるケースがあることが考えられます。

賞与は法律でその支給が義務付けられたものではありませんので、企業の業績や方針により支給の有無や算定方法が異なってきます。

しかし、残業代と違い、賞与計算方法は企業により異なりますが、賞与規程がある企業においては、一般的には基本給をもとに計算しているところが多いようです。

基本給を基準にして賞与額を決定する場合、賞与の手取り額が同じであったとしても、基本給に大小の差があれば賞与にも同じように差が出ることになります。

例えば、賞与が「基本給の3か月分」という企業で、月給が同じ30万円であったとしても、「基本給20万円、手当10万円」の人と「基本給15万円、手当15万円」の人では、賞与額が60万円と45万円で15万円の差になってしまいます。

このように、基本給が低い場合には賞与もこれに連動して低くなりますので注意してください。

デメリット(2) 退職金が少なくなる

デメリットの2つ目としては、退職金が少なくなるケースがあることが考えられます。

退職金も賞与と同様に、法律で支給が義務付けられたものではありません。

その計算方法も企業によって異なりますが、賞与と同様に基本給を基準にして算出している企業が多いようです。

ただし、退職金に関しては、勤務年数に応じてあらかじめ決められていたり、毎月の給与から一定額を積み立てたりする場合もあるため、必ずしも基本給に合わせて低くなるというわけではありません。

また、基本給を基準にして算出する方法だと、退職金の支給額がどんどん高くなり、企業の経営を圧迫することがあります。

そのため、在籍年数に応じてあらかじめ退職金額を決めておく方式や、個々人の人事考課や保有している資格をもとにして退職金を算定する方式を採る企業も増えてきています。

デメリット(3) 残業代が少なくなる

デメリットの3つ目としては、残業代が少なくなるケースがあることが考えられます。

残業代の額は、時間単位の賃金基礎額に基づいて「残業時間×1時間あたりの賃金基礎額×割増率」という計算式で算出されます。

賃金基礎額に加算される賃金は基本給だけでなく、通勤手当などの特定の手当を除いた諸手当も含まれます。

しかし、基本給以外に諸手当を全く払っていない企業や基本給以外の諸手当を全て賃金基礎額に含まない基準外賃金である企業の場合は、基本給が低くなれば、当然賃金基礎額も低くなり、算定される残業代も低くなります。

企業の都合で手取りが減ってしまうリスクがあることを把握しておきましょう。

デメリット(4) 各種手当が減ったもしくは無くなった時の減額幅が大きい

デメリットの4つ目としては、各種手当額が少なくなるケースがあることが挙げられます。

基本給は労働契約法により守られているため、簡単に減額することはできません。しかし、各種手当に関しては、企業ごとの裁量で支給金額を減額したり、支給自体を廃止してしまったりする可能性があります。

そのため、もしも手当がなくなってしまった場合、額面給与に対する基本給の割合が小さい場合には、給与の額が大きく減額になってしまうことになります。

ほかにも、残業手当や休日手当にも影響し、手当額が少なくなることも考えられます。

残業代、休日出勤手当、深夜勤務手当の手当額は、時間単位の賃金基礎額から計算されます。

賃金基礎額に含まれる賃金は、基本給だけではなく各種手当も加算されますので、例えば、基本給が低い賃金であっても手当が加算されていれば特に影響は出ない場合もあります。

しかし、基本給しか支給していない、また、基本給以外の手当が賃金基礎額に含まない基準外賃金(家族手当、住宅手当、通勤手当など)であるような企業の場合には、基本給が低いと賃金基礎額も低くなるため、算定される残業代も低くなってしまいます。

基本給の決定基準を就業規則に明記する重要性

企業が公平かつ合理的な給与制度を運用するためには、基本給の決定基準を就業規則などの社内規程に明確に定めておくことが不可欠です。ここでは、その効果と記載例について詳しく解説します。

労使間のトラブル防止につながる

基本給の決定基準を明文化する最大の意義は、労使間の誤解やトラブルを未然に防ぐことにあります。従業員が昇給や評価に対して不満を抱く背景には、基準が不明確であることが多くあります。「なぜ自分は昇給しなかったのか」「同じ職種なのに賃金差があるのは不公平ではないか」といった疑問が生じた場合でも、就業規則に客観的な基準が記されていれば、企業は正当性を持って説明ができます。

とくに中小企業では、経営者の裁量で給与を決定しているケースも少なくありませんが、属人的な判断は不信感を招く恐れがあります。透明性あるルールを明文化することで、従業員との信頼関係を築くことができます。

労働基準監督署や裁判での説明責任を果たせる

労働紛争が発生した場合、就業規則や賃金規程は企業にとって重要な防衛手段となります。特に基本給の決定基準が曖昧な場合、労働基準監督署や裁判所において「恣意的な給与差別」と判断されるリスクがあります。

たとえば、性別・年齢・雇用形態によって不合理な賃金差があった場合、「同一労働同一賃金」に反するとして、是正勧告や損害賠償が命じられるケースもあります。しかし、就業規則に「基本給は職務等級・勤続年数・能力評価により決定する」といった客観的基準が明示されていれば、不当性を否定しやすくなります。

社内の評価制度や人事方針と連動できる

基本給の決定基準を明記することで、評価制度や等級制度と連動した整合性ある人事運用が可能になります。たとえば、等級別に支給レンジを設定することで、昇格に伴う基本給の変動を制度として説明しやすくなります。これにより、従業員も「何を達成すれば給与が上がるのか」が明確になり、モチベーション向上にもつながります。

また、等級制度や目標管理制度と連動させることで、「年功賃金」から「職務・成果型」への転換もスムーズに進めることができます。制度を形骸化させず、組織全体の方向性と一致した報酬体系を構築するには、就業規則でのルール設定が欠かせません。

採用や従業員の定着率にも影響する

給与の透明性は、採用活動や人材定着にも好影響を与えます。求職者にとって「どのような基準で給与が決まるのか」「昇給の見通しはあるのか」といった情報は非常に重要です。基本給の決定ルールが明文化されていれば、入社前の不安を払拭し、条件面での納得感を得やすくなります。

また、既存従業員にとっても「頑張れば報われる」と感じられる評価・給与制度が明文化されていれば、長期的なキャリア形成を視野に入れて働くことができ、離職防止にもつながります。

基本給の決定基準の記載例

第◯条(基本給の決定および改定)

- 従業員の基本給は、当社の定める職務等級、職責、業務遂行能力、勤務実績、勤続年数等を総合的に勘案し、個別に決定する。

- 基本給の金額は、別途定める「給与等級表」に基づき、等級および評価に応じて設定される。

- 基本給の改定は、毎年◯月に実施する人事考課の結果および会社の業績等を考慮し、必要に応じて行うものとする。ただし、会社が特別な事情により必要と認めた場合は、この限りではない。

- 基本給に関する基準の変更または運用に関する事項は、労使協議のうえ、就業規則または賃金規程に定める。

このように就業規則に明文化することで、給与決定の透明性を確保し、従業員との信頼関係を築くことができます。

新卒の基本給を上げたら、既存の社員へ通知するべき?

新卒の基本給を引き上げる場合、法的には既存社員への通知義務はありません。ただし、社内の公平感やモチベーションへの配慮が重要です。既存社員が「新卒の方が高い基本給をもらっている」と感じれば、不満や退職リスクにつながる恐れがあります。

そのため、制度変更や市場動向に基づいた合理的な理由(例:人材確保のため、職務内容に差があるためなど)を社内に説明することが望ましいです。昇給制度やキャリアパスの整備を通じて、既存社員にも将来の処遇改善があることを示すと、納得を得やすくなります。通知は義務でなくとも、丁寧な情報共有が信頼維持に不可欠です。

基本給が低かった場合の対策も考えておこう

ここまで、基本給とはどのような賃金のことを言うのか、「基本給」「月給」「月収」などの呼び方による違い、基本給の決定の仕方、基本給が低い場合のデメリットについて見てきました。

基本給については、内容を正しく理解して、より理解を深めていくことが大切です。

最後に基本給が低かった場合の対策について考えてみましょう。

基本給を含めた給与計算に関しては、以下の記事も参考にしてください。

よくある質問

基本給と月給の違いは何ですか?

基本給は年齢、学歴や能力、経験、地位等によって決められている基本となる賃金、月給は基本給に役職手当や資格手当など、月によって金額が変動しない手当を加えた1か月に支払われる賃金の全体を指します。詳しくはこちらをご覧ください。

基本給が低い場合のデメリットは?

基本給を基準にして算定される賞与(ボーナス)や退職金の金額が低くなったり、残業手当や休日手当など、賃金基礎額に基本給が含まれているため、基本給が低いとそれらの手当も低く算定されてしまったりします。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

地域手当とは?公務員の地域手当の種類・支給率、計算例

地域手当は、物価の高い都市部で働く方が生活しやすいように、給与に上乗せされる仕組みです。しかし、適正な地域手当の条件設定や計算方法が不明確で、判断が難しいと感じている人も多いのでは…

詳しくみる所得税のかからない手当とは?給与以外で非課税となる手当の項目一覧

会社が支給する給与に含まれる特別手当には、所得税が非課税となる手当があります。また、子育てにまつわる社会的な支援の項目も、所得税がかからない手当です。 本記事では、所得税のかからな…

詳しくみるマイナンバー制度で「住民税のごまかし」が効かなくなる!

マイナンバー制度が導入されると住民税額を計算する際の行政上の手続きが一段とスマートになります。今回はそもそも住民税額はどのように決められているのかというところから、「住民税のごまか…

詳しくみる家族手当とは?金額の相場や支給条件の例、導入・廃止の手続きを解説【無料テンプレートつき】

家族手当とは、扶養家族がいる従業員の経済的な負担軽減を目的とした福利厚生の一種として支給される手当のことです。特に家族手当の一種である配偶者手当は、近年103万円や130万円などの…

詳しくみる従業員の所得税はいつ払う?納期や納付方法、納付期限を過ぎた場合を解説

従業員の給与には所得税が課せられます。企業は、給与から徴収した所得税を納付期限までに納めなくてはなりません。 当記事では、所得税の納付期限や納付方法、特例などについて解説します。納…

詳しくみる昇給とは?種類や基準、昇給率を用いた計算方法を紹介!

昇給とは、年齢、勤続年数、評価や成績に応じて給与が上がることをいいます。 日本の会社で利用されている昇給制度は、定期昇給とベースアップです。では、それぞれの制度の説明と違いについて…

詳しくみる

-e1762740828456.png)