- 更新日 : 2025年11月15日

転職したときの年末調整はどうなる?

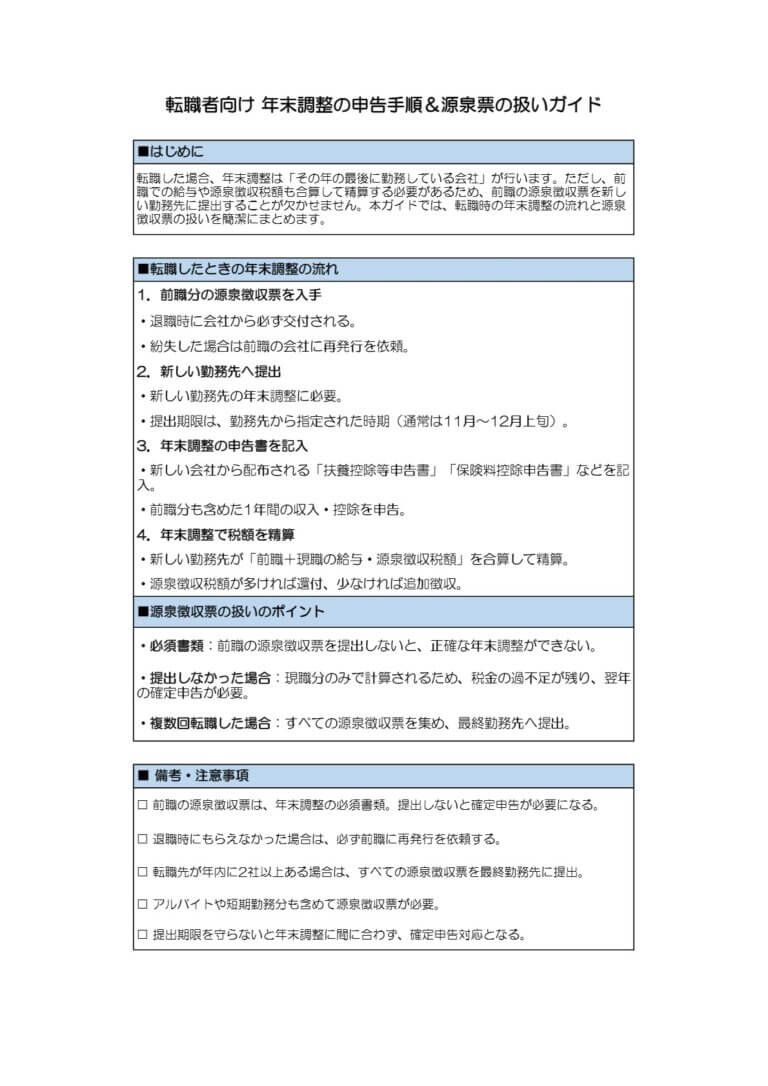

会社員は、会社の年末調整によって、毎月の給料で差し引かれていた所得税の精算を行います。転職した場合は、新しい会社で年末調整をすることになりますが、年末の時点で就職していない場合や転職先へ1月以降に入社する場合は、自分で確定申告をしなければなりません。転職先で年末調整をする場合は、前職の源泉徴収票を提出する必要があります。

転職先で年末調整を行う

年末調整は転職した年でも、そうでない年と同じように会社で行ってもらうことができます。年末調整を受けるのは転職先の会社で、転職前の会社ではありません。年末調整時期に在籍していればほかの社員と同じように、書類の配布や提出時期の連絡があります。会社の指示に従って手続することで、転職先で年末調整を受けることができます。

ただし給料が翌月に支払われる会社に12月に入社した場合は、その年の12月には給料支払いがないため、年末調整も行われません。この場合は自分で、翌年2月16日から3月15日までの期間に実施される確定申告をする必要があります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

送付状テンプレ集 36選パック-時候の挨拶×12か月分(上旬・中旬・下旬)

こちらは「送付状テンプレ集 36選パック」です。 12か月分の上旬・中旬・下旬、それぞれの時期に対応した時候の挨拶が含まれています。

季節や時期に応じた送付状を作成する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

電子契約にも使える!誓約書ひな形まとめ

誓約書のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。資料内から任意のひな形をダウンロードいただけます。

実際の用途に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

人事・労務担当者向け Excel関数集 56選まとめブック

人事・労務担当者が知っておきたい便利なExcel関数を56選ギュッとまとめました。

40P以上のお得な1冊で、Excel関数の公式はもちろん、人事・労務担当者向けに使い方の例やサンプルファイルも掲載。Google スプレッドシートならではの関数もご紹介しています。お手元における保存版としてや、従業員への印刷・配布用、学習用としてもご活用いただけます。

転職先の入社が12月の後の場合は?

転職前の会社を10月や11月に退職し、年が明けてからの1月や2月に転職先の会社に入社するケースは少なくはありません。こうしたケースでは、年末には会社に属していないことになり、転職前・転職先のどちらの会社にも在籍していないため、年末調整は受けることができません。自身で確定申告を行う必要があります。

ただし転職前の会社の退職日付や給与計算サイクルなどによっては、年末調整が自動的、あるいは担当者の配慮によって行われている場合があります。12月後半に退職する場合は、確認するとよいでしょう。

転職先に提出が必要な書類は?

転職先の会社で年末調整を受ける際は、転職前の会社から交付を受けた源泉徴収票を提出する必要があります。年末調整は所得税を精算する手続で、計算対象はその年1年間の所得です。転職前の会社から交付を受けた給与所得額や源泉額、社会保険料控除額といった所得税額の計算に必要な金額が記載されている源泉徴収票がなければ、年末調整を行うことはできません。転職先に入社時に提出していない場合は、年末調整の書類に添えるのを忘れないようにしましょう。

転職先での年末調整では転職前の源泉徴収票提出を忘れないようにしよう

転職した年は、転職先の会社で年末調整が行われます。ただし12月に給料の支払いがない場合や、必要書類の提出が間に合わなかった場合などは、年末調整は行われません。こうした場合には自分自身で確定申告をする必要があります。

また転職ですぐに新しい会社に入社せずに期間をおく場合に、年末に転職前・転職先のどちらにも属していないときも、年末調整は受けられません。このケースもやはり確定申告が必要です。

転職先の会社の年末調整には、転職前の会社から交付された源泉徴収票が必要です。忘れずに提出するようにしましょう。

よくある質問

転職したときの年末調整はどうすればよいですか?

転職先の会社で年末調整が行われるため、転職前の会社から交付された源泉徴収票の提出が求められます。詳しくはこちらをご覧ください。

転職先への入社まで期間が空くため、12月にどの会社にも所属していないとき、年末調整はどうすればよいですか?

自分自身で確定申告(翌年2月16日から3月15日まで)を行います。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

年末調整を自動化するには?国税庁の無料ソフトやアプリでのやり方を解説

毎年、多くの担当者を悩ませる年末調整。膨大な書類の配布や回収、複雑な控除額の計算、度重なる修正依頼など、その業務は多岐にわたり、大きな負担となりがちです。 この記事では、年末調整を…

詳しくみる12月支給の賞与で年末調整を処理する場合の方法と注意点

年末調整は、1年の最後の給与支払となる12月給与で行われることが一般的ですが、12月支給の賞与で行われる場合もあります。年末調整のやり方自体は、賞与でも給与でもあまり変わりませんが…

詳しくみるAI-OCRで年末調整を効率化!仕組みやメリット、導入時の注意点などを解説

年末調整業務は、多くの企業にとって時間と手間がかかる作業ですが、AI-OCRを導入することで効率化が可能です。本記事では、AI-OCRの基本的な仕組みや従来のOCRとの違い、年末調…

詳しくみる年末調整の訂正や年末調整後の修正の仕方について

会社員の場合、11月~12月初旬頃に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告…

詳しくみる海外赴任者など非居住者の年末調整や源泉徴収について

海外赴任者の年末調整は、非居住者・居住者のどちらに該当するかで対応が異なります。海外勤務で非居住者となるケースでも、年の途中の出国時には出国時年末調整が必要です。また、非居住者であ…

詳しくみる扶養控除の廃止はいつから?高校生の子どもを持つ親の扶養控除の縮小案とは?

2024年10月からの児童手当拡充に伴い、議論が続いていた「高校生(16歳〜18歳)の扶養控除の縮小・廃止」。 これまでは、2026年(令和8年)からの実施が既定路線と見られていま…

詳しくみる

.png)