- 更新日 : 2025年10月28日

社会保険料計算にマクロ作成は有効?手順と注意点を解説

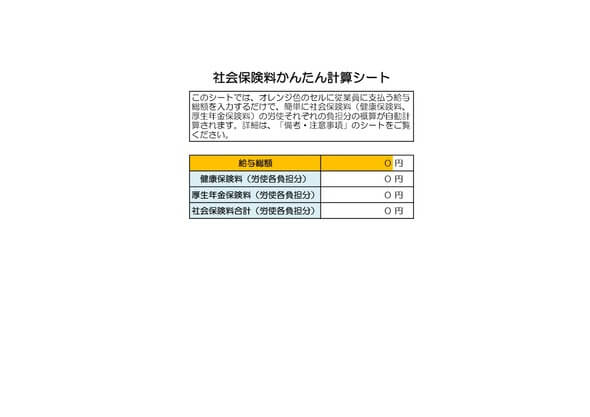

社会保険料の計算は、エクセル(Excel)のマクロ機能を利用することで、迅速な計算や自動化も可能です。そのため、毎月の給与計算における標準報酬月額の算定から保険料の算出まで、一連の定型作業を効率化できるでしょう。

多くの人事・会計担当者にとって、毎月の社会保険料計算は、ミスが許されない上に時間がかかる悩みの種ではないでしょうか。

本記事では、マクロの作成手順や注意点をわかりやすく解説します。

目次

社会保険料の計算にマクロは有効?

社会保険料の計算は、作業が定型的で反復的、かつ正確性が求められるため、マクロの活用が有効な場合があります。計算ロジックが明確なので、一度仕組みを作っておくと、手作業によるミスを減らすのに役立ちます。

計算ミスの防止と作業品質の維持

社会保険料は、従業員の給与(報酬月額)を「標準報酬月額」にあてはめ、保険料率を掛けて算出します。このプロセスは毎月同じですが、手作業では等級の参照ミスや入力ミスも起こり得ます。

マクロで自動化すると、プログラムが設定どおりに処理を実行するため、こうした人為的なミスを抑え、作業品質の維持につながります。

大幅な業務時間の短縮

従業員数が多くなるほど、給与計算にかかる時間も増えていきます。特に社会保険料の計算は、時間を要する作業の一つです。

マクロを導入して計算処理を自動化できれば、担当者が計算作業にかけていた時間を短縮できる可能性があります。その分の時間を他の業務に充てることも考えられるでしょう。

法改正への対応

社会保険料率や等級区分は、法改正などで変更されることがあります。手作業では、全従業員の計算式や参照表を一つひとつ修正する必要があり、手間がかかる上に修正漏れのリスクも伴います。

マクロの場合、保険料率を管理するシートの値を更新すれば、計算全体に反映させることが可能です。保険料は毎年のように改定されますが、参照するシートの値さえ正しく更新しておけば、引き続き対応できるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

健康保険・厚生年金保険 実務ハンドブック

健康保険・厚生年金保険の基本ルールをはじめ、手続きの仕方やよくあるミスへの対処方法について解説した実用的なガイドです。

年間業務スケジュール一覧も掲載しているので、ぜひご活用ください。

社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選

社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。

本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。

社会保険料の計算にマクロを作成する前の準備は?

社会保険料の計算をExcelでマクロ作成を始める前に、計算の基となる従業員データと最新の保険料率を整理しておく必要があります。正確なインプットが、正確なアウトプットの基本となるからです。

必要なデータの整理

マクロで計算するために、以下のデータが整理されたリスト(台帳)を準備しましょう。ExcelやGoogleスプレッドシートで管理している従業員名簿や給与台帳が該当します。

最新の社会保険料率の確認

社会保険料率は都道府県ごとに異なり、毎年見直されるのが通例です。必ず、計算を行う時点での最新の料率を確認し、参照用のデータとして準備してください。 特に、協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率は、毎年3月分(4月納付分)から改定されることが多いため注意しましょう。最新の保険料額表を公式サイトで確認し、マクロが参照するシートに正確に反映させることが欠かせません。

参照: 令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)|全国健康保険協会 協会けんぽ

Excelとスプレッドシートの違い

マクロを作成するツールとして、主にMicrosoft Excel(マイクロソフト・エクセル)とGoogleスプレッドシートが挙げられます。それぞれの特徴をふまえて、自社に合ったツールを選びましょう。

| 項目 | Microsoft Excel (VBA) | Googleスプレッドシート (GAS) |

|---|---|---|

| 特徴 | オフラインで動作、処理速度が速い傾向 | クラウドベースで共有・同時編集が容易 |

| 言語 | VBA (Visual Basic for Applications) | GAS (Google Apps Script) |

| メリット | 多くの企業で導入済み、参考情報が多い | 無料で利用可能、他Googleサービスと連携しやすい |

| デメリット | ファイル共有に手間、同時編集が不得意 | オフラインでの利用に制限、大規模データ処理は遅い場合がある |

本記事では、多くの企業で導入されているExcelのVBA(Visual Basic for Applications)を使ったマクロ作成の基本的な考え方や、VBAを使わない代替方法を解説します。

Excel VBAで社会保険料計算マクロを作成する手順は?

Excel VBAで社会保険料計算マクロを作成するには、開発タブの有効化からVBAコードの記述、実行までの一連の手順を踏んで進めます。手順どおりに進めれば、プログラミング経験が少ない方でも実装のイメージがつかめます。

STEP1: 開発タブの表示

ExcelでVBAを扱うには、まず「開発」タブをリボンに表示させる必要があります。

- 「ファイル」タブ → 「オプション」を選択。

- 「リボンのユーザー設定」を開く。

- 右側の「メインタブ」の一覧から「開発」にチェックを入れ、「OK」をクリック。

STEP2: VBE(Visual Basic Editor)の起動

次に、VBAコードを記述するためのエディタ(VBE)を開きます。

- 先ほど表示させた「開発」タブをクリック。

- 一番左にある「Visual Basic」アイコンをクリック。

ショートカットキー Alt + F11 でも起動できます。

STEP3: 標準モジュールの挿入

VBEが起動したら、コードを記述する場所(標準モジュール)を作成します。

- VBEのメニューバーから「挿入」→「標準モジュール」を選択。

- プロジェクトウィンドウに「標準モジュール」フォルダと「Module1」が追加され、右側にコード記述用の白いウィンドウが表示されます。

STEP4: 処理内容の検討とコードの記述

表示されたモジュールに、社会保険料を計算するためのVBAコードを記述します。具体的なコードの作成が難しい場合でも、マクロに「何をさせるか」という処理の流れを明確にすることがスタートです。 詳細なコードは専門知識を要しますが、基本的な処理の順序(ロジック)を考えることがマクロ作成には必要です。

STEP5: マクロの実行と動作確認

コードの記述が完了したら、実際にマクロを実行して正しく計算されるか確認します。

- Excelシート上にボタンを設置します。(「開発」タブ → 「挿入」→ 「フォームコントロール」の「ボタン」)

- ボタンをシートに配置すると「マクロの登録」ダイアログが表示されるので、作成したマクロ名を選択し「OK」をクリック。

- 設置したボタンをクリックすると、マクロが実行されます。

計算結果が想定どおりか、複数の従業員データ(40歳未満、40歳以上、給与額が異なるパターンなど)でテストを行い、正確性を十分に確認しましょう。

マクロで自動化する処理の基本的な流れは?

VBAで社会保険料計算マクロを作成する場合、具体的なコードを記述する前に、どのような順序で処理を実行させるかを設計します。マクロによる自動化は、主に以下の論理的な流れで構築されます。

1. 従業員データ(総支給額)の読み込み

まず、マクロが計算対象のデータを認識する必要があります。「給与データ」シートの特定のセル(例: B列の2行目から最終行まで)にある従業員ごとの総支給額(報酬月額)を順番に読み込むよう指示します。

2. 保険料額表の参照と標準報酬月額の決定

読み込んだ総支給額を、別シートに用意した「保険料額表」と照合させます。このとき、総支給額が保険料額表の「報酬月額」のどの範囲(等級)に該当するかを判定し、対応する「標準報酬月額」を特定させます。

3. 年齢判定(介護保険料の対象か)

次に、計算対象の従業員が介護保険料(40歳以上65歳未満)の徴収対象かどうかを判定させます。従業員名簿の生年月日データを参照し、マクロ実行時点での年齢を計算し、条件分岐(If文など)を設定します。

4. 各保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の計算と書き出し

ステップ2で特定した標準報酬月額に基づき、保険料額表から対応する「健康保険料(折半額)」「厚生年金保険料(折半額)」を取得します。 ステップ3で介護保険料の対象者と判定された場合は、「介護保険料(折半額)」もあわせて取得します。対象外の場合は0円とします。 取得した各保険料を、「給与データ」シートの対応する従業員の行(例: C列、D列、E列)に書き出すよう指示します。

5. 全従業員への繰り返し処理

上記1〜4の処理を、データの最終行まで自動で繰り返すよう命令します(For…Nextループなど)。これにより、従業員が何人いても、ボタン一つですべての計算が完了する仕組みができあがります。

VBAを使わずExcelで計算を簡単にする方法は?

VBAを使ったマクロ作成が難しい場合でも、Excelの標準機能を組み合わせることで、計算作業を大幅に簡略化できます。完全な自動化は難しくても、手作業によるミスを減らし、時間を短縮する手段となります。

VLOOKUP関数で保険料額表を参照する

Excel関数の中で特に役立つのがVLOOKUP(ブイルックアップ)関数です。 従業員の総支給額をキーにして、別シートの「保険料額表」を参照し、該当する等級の「健康保険料」や「厚生年金保険料」を自動で検索・表示させられます。手作業で表を目視確認する手間とミスをなくせます。

IF関数で介護保険料(40歳以上)を判定する

従業員の年齢(または生年月日)を基に、IF(イフ)関数を使って介護保険料の計算対象(40歳以上65歳未満)かどうかを判定できます。 例えば、「年齢が40歳以上かつ65歳未満」であればVLOOKUPで介護保険料を参照し、それ以外なら「0」を表示する、といった数式を組むことが可能です。

「マクロの記録」機能で定型操作を記憶させる

VBAコードを直接書かなくても、Excelの「マクロの記録」機能を使うと、一連の操作(例: データのコピー、貼り付け、並べ替えなど)を記録し、自動で再現させられます。 ただし、この機能で記録できるのは単純な操作に限られます。VLOOKUP関数やIF関数を使った複雑な判定や、法改正に応じた柔軟な処理の自動化には向いていません。

関数や記録機能の限界点

関数を組み合わせる方法は、VBAマクロに比べて設定が簡単です。しかし、従業員が増減するたびに数式のコピー&ペーストが必要になったり、参照範囲を修正したりする手間が残ります。 また、保険料率が改定された際、参照する「保険料額表」シートの更新は必須ですが、計算ロジック(関数)自体の見直しも必要になる場合があり、VBAマクロほどのメンテナンス性はありません。

社会保険料の計算でマクロ作成時の注意点とは?

社会保険料の計算をマクロ作成して運用する際には、いくつかの注意点があります。これらを怠ると、誤った計算や業務の混乱を招く可能性があるため、事前にふまえておきましょう。

保険料率の改定に備えた設計にする

社会保険料率は毎年見直される可能性があるため、マクロのコード内に直接料率を書き込む(ハードコーディング)のは避けましょう。

サンプルコードのように、料率や保険料額は別のシート(保険料額表)で管理し、マクロからはそのシートを参照する形にしてください。そうすることで、料率が改定された際も参照シートの値を更新するだけで済み、メンテナンスが格段に楽になります。

介護保険料の計算対象者を正しく判定する

介護保険料は、40歳以上65歳未満の従業員(介護保険第2号被保険者)のみが対象です。マクロには、従業員の生年月日から年齢を算出し、介護保険料を計算するかどうかを判定するロジックを組み込む必要があります。

この判定を忘れると、対象外の従業員から保険料を徴収してしまったり、逆に対象者から徴収し忘れたりするミスにつながります。

賞与(ボーナス)の社会保険料計算は別処理

毎月の給与とは別に、賞与(ボーナス)を支払う際にも社会保険料が発生します。賞与の社会保険料は、税引前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」を基に計算します。

毎月の給与計算とはロジックが異なるため、賞与支払時用の別のマクロを作成するか、処理を分岐させる仕組みが必要です。

マクロの属人化を防ぐ

マクロを作成した担当者しか仕様を理解できず、修正やメンテナンスができない「属人化」の状態は避けるべきです。属人化を防ぐために、以下の対策を行いましょう。

- コメントの活用:

VBAコード内に、処理の内容を説明するコメントを具体的に記述する。 - シンプルな設計:

複雑な処理は避け、できるだけシンプルでわかりやすいロジックで構築する。 - 簡単な手順書の作成:

マクロの実行方法や、保険料率の更新手順などをまとめた簡単なドキュメントを残す。

給与計算ソフトも検討する

Excelマクロを作成する方法もありますが、万能ではありません。頻繁な法改正への追随、年末調整、勤怠管理との連携といった複雑な処理までをマクロで構築・維持するのは大変な手間がかかります。

従業員数が10名を超えると、入退社処理や各種手当の計算、保険料の管理が複雑化します。従業員数の増加が見込まれる場合は、初期段階から給与計算ソフトを導入する方が、将来的な管理コストを抑えられるでしょう。

社会保険料計算だけでなく、勤怠データを取り込んで残業代を自動計算したり、年末調整まで一貫して行いたい場合、給与計算ソフトなら他システムと連携でき、バックオフィス業務全体の効率化が図れます。

まとめ:社会保険料計算のマクロ作成は法改正の確認を

毎月の社会保険料計算を効率化するために、Excelでのマクロ作成は役立つ方法です。VBAや関数を活用すれば、計算ミスを減らし、作業時間を短縮できるでしょう。 しかし、自作マクロの運用には、毎年の保険料率改定といった法改正への迅速な対応や、作成者以外が修正できない「属人化」のリスクが伴います。

まずはExcelでの自動化を試しつつも、将来的な管理コストや法改正への対応負荷をふまえるなら、専門の給与計算ソフトの導入をあわせて検討することが、確実な業務改善につながります。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労災年金とは?老齢年金や障害年金との違いや金額の決まり方を解説

労災年金は、「労災保険」の給付のひとつで仕事中や通勤中に起きたケガや病気、そして死亡に対して、長期的な経済的支援を行う制度です。この記事では、労災年金の種類や申請のタイミング、支給…

詳しくみるアルバイトも雇用保険に加入する?学生は?条件と手続き、未加入の罰則を解説

失業手当や育児休業に伴う給付等が受けられる雇用保険には、加入条件を満たす場合はアルバイトであっても加入させなければなりません。雇用保険の加入条件は労働者の種類に関わらず同じであるた…

詳しくみる労働保険と社会保険の違い

社会保険とは、国民が生活するうえで直面するさまざまなリスクに備えて事前に保険に加入し、いざというときに生活を保障する制度です。 社会保険には労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険…

詳しくみる企業年金は3種類!厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金の違いと特徴を解説

退職時または60歳以降に受け取ることができる給付に企業年金があります。企業年金は、3階建ての年金の3階部分(1階部分の「基礎年金」、2階部分の「被用者年金」)を担っている年金制度で…

詳しくみる退職後に雇用保険(基本手当)を受給するための手続きは?必要書類も解説!

会社退職後に失業手当(基本手当)を受け取るには、ハローワークで説明会の出席や失業の認定などの手続きが必要です。 ここでは、離職票などの基本手当を申し込む際の必要書類や、手続きの流れ…

詳しくみる被扶養者異動届の書き方は?家族が加入・外れる場合の記入例を解説【テンプレート付き】

被扶養者異動届は、健康保険や厚生年金保険の被保険者である従業員に対して、被扶養者を追加するときや削除するとき、氏名が変更になったときなどに必要な書類です。勤務先を経由して年金事務所…

詳しくみる