- 更新日 : 2025年2月17日

オワハラとは?チェックリストや対処法を解説!

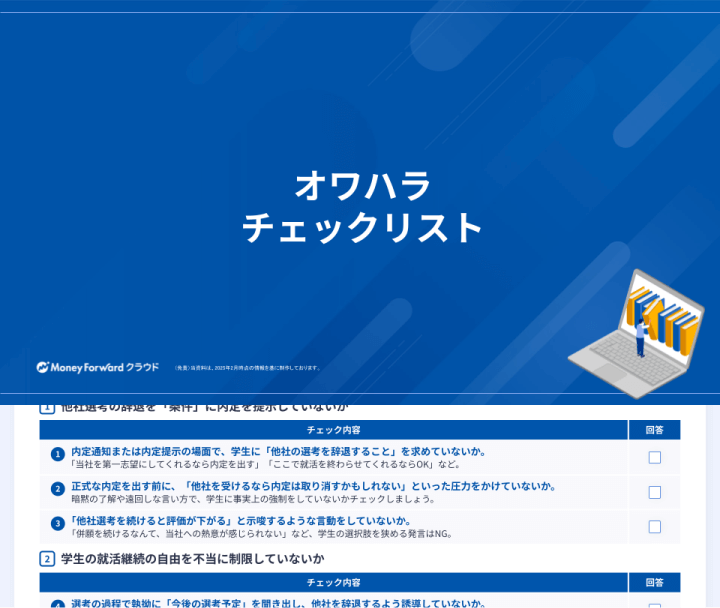

オワハラとは、「就活終われハラスメント」の略称のことで、ハラスメントの一種と捉えられています。就活をしている学生などに対して、企業が内定を出す代わりや内定後に他の企業への就活を終わらせるように強要することです。本記事では、オワハラの概要、注目された背景、対処法について解説します。

目次

オワハラとは

オワハラとは、企業が内定後や就活中の学生に内定を出す代わりに、他の企業への選考を辞退するように強要することです。「就活終われハラスメント」の略称で、就活生の自由とされている就活の継続を内定を条件に止めさせることであり、その行為がハラスメントの一種として問題になっています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

パワハラの判断基準と実務対応

従業員からパワハラの相談を受けた際、適切な調査方法や判断基準がわからず、対応に苦慮している企業は少なくありません。

本資料では実際の裁判例も交えながら、パワハラの判断方法と対応手順を弁護士が解説します。

ハラスメント調査報告書(ワード)

本資料は、「ハラスメント調査報告書」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご利用いただけます。

ぜひ貴社のハラスメント調査における報告書作成の実務にご活用ください。

パワハラのNGワード&言い換えまとめ

職場におけるパワーハラスメント防止対策は進んでいますでしょうか?本資料は、「パワハラのNGワード」と、その「言い換え」についてまとめた資料です。

ぜひダウンロードいただき、貴社のハラスメント対策やコミュニケーションの参考としてご活用ください。

オワハラが注目された背景

オワハラが注目された背景の一つとして、2015年に「ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされたことがあげられます。それ以前にも実際にオワハラは行われていましたが、ノミネートされたことによりオワハラという言葉が世間に広く知られるようになりました。

また、2015年には、経団連加盟企業の採用選考開始時期が6月から8月に遅くなったこともあげられます。それよりも前に就活生の選考を行っていた経団連に加盟していない中小企業やベンチャー企業などが、経団連加盟企業に人材が流れないようにオワハラを行ったのです。

企業がオワハラをする理由

企業がオワハラを行うことには、いくつかの理由があります。本項では、企業がオワハラをする理由について解説します。

優秀な学生をできる限り採用したい

優秀な就活生ほど就活に対する意識が高いため、早くから就活をして複数の企業から内定をもらう可能性が高いです。また、どこの企業もできる限り優秀な就活生を獲得したいため、内定を出したら人材獲得競争が発生する前に引き留めに必死になります。

その結果、行き過ぎた方法により就活生を引き留める行為が、オワハラにつながっていくのです。

内定辞退を出したくない

内定を出した就活生に内定辞退をされると、企業側は採用人数などの採用計画を見直す必要があります。早めの内定辞退であればある程度想定して動くことができますが、入社間際での内定辞退は採用計画の変更や追加募集をしなければなりません。

企業側としては手間やコストがかかる内定辞退を回避し内定者を囲い込むために、オワハラにつながっていくケースがあるのです。

採用コストを減らす

企業が就活生を採用するには、説明会の開催、エントリーシートや履歴書の確認、採用面接など様々な採用コストがかかります。さらに、内定を出した就活生が内定辞退しないために、定期的に連絡をとったり、場合によっては親睦会を開催したりするなどさらなるコストがかかります。

内定を出した就活生が就活を継続しなければ採用コストを減らせるため、オワハラにつながっていくのです。

オワハラは違法?関連する法律について

オワハラは、場合によっては違法になる可能性があります。本項では、オワハラに関連する法律について解説します。

脅迫罪

企業が就活生に対してオワハラによる脅迫をした場合には、刑法第222条の脅迫罪になる可能性があります。脅迫罪になるケースとしては、「内定辞退したら損害賠償を請求する」「就活生の出身大学からは採用しない」などと脅迫をすることです。

刑法第222条の脅迫罪の刑事罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

強要罪

企業が就活生に対してオワハラによる強要をした場合には、刑法第223条の強要罪になる可能性があります。強要罪になるケースとしては、「内定辞退の連絡を他社に早急に連絡するように」「今すぐに今後の就活を止めるように」などと強要をすることです。

刑法第223条の強要罪の刑事罰は、3年以下の懲役となります。

オワハラの特徴・手口

オワハラが行われる場合には、決まった特徴や手口があります。本項では、オワハラにはどのような特徴や手口があるのかについて解説します。

他の企業の内定辞退を即決させる

自社の内定を確約する代わりに、他の企業の内定辞退を即決させることはオワハラです。悪質なケースでは、その場で他の企業に電話をかけさせて内定を辞退させるなどがあります。

他企業の採用フローを邪魔する(頻繁な連絡など)

内定決定後に研修をしたり、課題を出したりなど頻繁に企業とやりとりをさせて、他企業の採用フローを邪魔する行為もオワハラになります。他にも他社の面接や就活イベントの日程に合わせて、内定者を集めたイベントや親睦会を開催することもオワハラの手口です。

内定辞退を拒否される

高圧的な態度や罵倒をしたり、損害賠償を請求するといって内定辞退を拒否したりするケースもオワハラの手口です。内定を辞退したら、今後就活生の大学から採用しないなどと脅されるケースもあります。

面接を先延ばしにされる

就活生が他社の面接を受けにくくするスケジュールを組むために、あえて面接日程を先延ばしする行為もオワハラです。また、同じ目的で面接の回数が多かったり、予定よりも面接の回数を増やしたりすることもあります。

オワハラを受けたときの対策

オワハラを受けたときの対策として大切なのは、応じないことです。しかし、圧倒されたり強要されたりして、どうにもならないこともあるでしょう。本項では、オワハラを受けたときの対策について解説します。

他社の内定辞退には従う必要はない

人には職業選択の自由があるため、就活生は納得するまで就活する権利があります。そのため、他社の内定辞退を強要されても、従う必要はありません。他社への志望度が高いという自分の意志をきちんと伝えて、断ることが大切です。

頻繁な連絡・研修への参加要望等は、スケジュール調整してもらう

頻繁な連絡や研修への参加要望などはすべてがオワハラとは限らないため、むげに断るかどうかは難しい判断になります。しかし、他社への就活も続けたい場合は、スケジュールを調整してもらうことも大事な対策です。企業が強制して研修などに参加させることはできないため、場合によっては断ることも可能です。

内定の辞退を拒まれる場合は、大学の就職支援センターなどに連絡する

内定を辞退することは就活生の自由ですが、辞退理由をきちんと伝えることが大切です。また、企業は内定の辞退を拒むことはできません。それでも、企業が内定の辞退を拒むようであれば、大学の就職支援センターなどに相談をするとよいでしょう。

面接の日程や時間などは、事前に用事があるかどうか伝えておく

他社でも就活をしている場合には確実に面接などを受けられるように、その日には外せない予定があることを事前に伝えておくとよいでしょう。また、他社に対しても並行して就活していることを、きちんと伝えておくことも大切です。

オワハラに関連する内定の知識

オワハラには、内定を盾に就活を終了させたり、内定辞退を認めなかったりするケースが多くあります。本項では、オワハラに関連する内定の知識について解説します。

内定辞退に賠償請求は発生しない

労働契約における退職の自由と同様に、原則内定における内定辞退は就活生が自由に行うことができます。そのため、就活生が内定辞退をして企業側が損害賠償請求をしたとしても、認められることはほとんどありません。

入社は内定者の意志に依拠する

就活生が一つの企業から内定をもらっても、他の企業への入社を目指して就活することは法的にもまったく問題ありません。内定をもらっても入社するしないは就活生の自由であり、内定者の意志に依拠するものです。

オワハラは企業側にも大きなリスクがある

優秀な就活生をつなぎ止めたり、採用コストを減らしたりするために、企業側はオワハラに近いことをしてしまうかもしれません。しかし、その行為がSNSで拡散されたり、訴訟を起こされたりすれば、企業のイメージダウンにつながります。

また、就活生も無理やり入社した企業には、愛着が感じられずに早期の退職になる可能性も高くなります。内定や内定辞退に関する強引な行為や強要は、オワハラと捉えられてしまい企業にとってもリスクが大きいため、避けたほうがよいでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

雇用期間とは?有期雇用契約を締結する際の注意点や契約書の書き方を解説!

有期雇用契約は、企業の人材ニーズに柔軟に対応できる雇用形態として広く活用されています。しかし、有期雇用契約を結ぶ際には法的な制約や注意点が多く、契約期間などに注意を払う必要がありま…

詳しくみるシフト制勤務の就業規則の記載例|休日・勤務時間・休憩時間のポイントも解説

多様な働き方やビジネスニーズに対応するため、シフト制を導入する企業が増加しています。しかし、その複雑さから就業規則の整備に悩む担当者も少なくありません。 この記事では、シフト制勤務…

詳しくみる高齢者の雇用延長65歳、70歳の義務とは?2025年改正や企業の手続きを解説

少子高齢化が進む日本では、高齢者の雇用延長が企業経営の課題となっています。2025年の法改正により、65歳までの雇用義務に加え、70歳までの就業確保が努力義務として求められるように…

詳しくみる【業務別】人事の仕事にChatGPTをどう使う?活用シーンや導入ステップ、注意点を解説

近年、AI技術の進化により、ChatGPTのような高度な対話型AIが人事業務にも活用されるようになりました。特に、採用活動や労務管理、社員対応、研修・教育などの分野では、ChatG…

詳しくみるダイバーシティ&インクルージョンとは?事例や効果的な導入ポイント

現代社会は、多様性が尊重される時代です。世の中の生活環境や消費者のニーズ、働き方などに対する価値観が多様化しており、多様性に順応できない企業は淘汰されるリスクが高まります。 そのこ…

詳しくみる試用期間とは?労働条件や注意点を解説!

会社は労働者を採用して雇用契約書を取り交わす際に、本採用の前段階として試用期間を設ける場合が多くあります。試用期間を設けることが、採用した労働者の適性や能力、勤務態度などを把握する…

詳しくみる

-e1762259162141.png)