- 更新日 : 2026年1月6日

【会社提出用テンプレ付き】婚姻届(結婚届)の準備や必要書類、受理されないケースを解説

戦後のピーク時である1970年には年間約100万件だった婚姻件数は、その後、漸減し、コロナ下の2020年以降は50万件代前半まで減少しました。とはいえ、現実には結婚を前提に付き合っているカップルは多数います。

カップルが法律的に夫婦と認められるには「婚姻届」の提出が必要ですが、意外と当事者が知らないのが婚姻届に関する知識です。

この記事では、婚姻届の基礎知識、届出に必要な書類、書き方の他、受理されないケースなどについて解説していきます。

目次

結婚の届出はいつがいい?

結婚の届出は、正式には「婚姻届」といわれています。まず、婚姻届の基礎知識から確認していきましょう。

法律上の提出期限は?

婚姻届には、提出期限があるのでしょうか。実は、法律上の提出期限はなく、届け出た日から法律上の効果が発生します。

例外として、外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内に提出する必要があります。

人気のある提出日

婚姻届の提出日は、夫婦にとって記念すべき日になります。そのため、多くの人は、特別な意味を持つ日を選ぶことがあります。例えば、以下のような日が人気です。

①誕生日

夫や妻の誕生日に合わせて提出することで、お祝いを兼ねることができます。

②記念日

交際やプロポーズなどの記念日に合わせて提出することで、思い出を深めることができます。

③記念日

交際やプロポーズなどの記念日に合わせて提出することで、思い出を深めることができます。

④縁起の良い日

数字や季節などに縁起の良いものがある日を選ぶことで、幸せを願うことができます。

例えば、1月1日(元旦)、2月2日(二々の節句)、3月3日(桃の節句)、4月4日(四つ葉のクローバー)、5月5日(端午の節句)、6月6日(ロックの日)、7月7日(七夕)、8月8日(八朔)、9月9日(重陽の節句)、10月10日(体育の日)、11月11日(ポッキーの日)、12月12日(漢字の日)などです。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

算定基礎届の手続き完全ガイド

算定基礎届(定時決定)の手続きは、社会保険に加入する全従業員が対象になるため作業量が多く、個別の計算や確認事項の多い業務です。

手続きの概要や間違えやすいポイントに加え、21の具体例を用いて記入方法を解説します。

社会保険の手続きでよくあるミス 対処方法と防止策10選

社会保険の手続きは、ひとたびミスが生じると適切な対処方法がわからず対応に苦慮するケースが多いものです。

本資料では社会保険手続きでよくあるミスをシーン別に取り上げ、対処方法をステップにわけて解説しています。

婚姻届(結婚届)に必要な書類や準備

実際に婚姻届を提出するには、どのような書類が必要となるのでしょうか。事前によく知っておくことが大切です。

婚姻届の用紙

婚姻届の用紙は、市区町村役場や法務局で無料配布されています。また、インターネットからダウンロードして印刷することもできます。

用紙には、夫と妻の氏名や生年月日などの基本情報や、夫婦の氏を決める欄があります。必要事項を正確に記入しましょう。なお、提出する婚姻届は1通です。

本人確認書類(身分証明書)

本人確認資料として、写真付きの公的書類と、それ以外の書類の2つがあり、後者については、複数の書類の提出が必要となります。

- 官公署が発行した顔写真付きの書類マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなどが該当し、いずれか1部で本人確認書類となります。なお、マイナンバーの通知カードは利用できません。

- ①以外の書類以下の書類については、「イ+ロ」または「イ+イ」の複数の書類を組み合わせる必要があります。なお、「ロ+ロ」は認められません。イ.健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)

ロ.学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれも写真付き)など

戸籍謄(抄)本

戸籍謄(抄)本とは、戸籍の内容を証明する公的な書類です。本籍地で届け出るのであれば不要ですが、それ以外の場合は届出人(夫と妻)の両方がそれぞれ自分の戸籍所在地の役所から取得することになります。原則として発行日から3か月以内のものである必要があります。

ただし、自治体によっては、最新の内容が記載されたものであれば、特に有効期限を定めていない場合もあり、事前に確認しておく方が良いでしょう。

印鑑

届出の押印は任意とされています。婚姻届を窓口に持参し、押印する場合のみ使用します。印鑑登録されているものである必要はありません。

証人を2名決めておこう

証人とは、婚姻届に署名をしてくれる人です。成年者で日本国籍を持つ人であれば誰でも構いません。親族や友人など、信頼できる人を2名選びましょう。証人は届出時に同席する必要はありませんが、事前に了承を得ておくことが大切です。

婚姻届(結婚届)の書き方

婚姻届を自治体のホームページなどから入手したことを前提に書き方のポイントについてみていきましょう。記載例を挙げておきますので参考にしてください。

「届出年月日」欄

任意の届出日(婚姻届の提出日)を記入します。

「氏名」欄

氏名は、結婚前の現在のものを記入します。生年月日は、通常、和暦になっています。

「住所」欄

婚姻届の提出日現在、住民登録をしているところをそれぞれ記入します。婚姻届と同時に住民異動届(転入・転居)する場合には、新しい住所を記入します。

「本籍」欄

婚姻前の本籍と筆頭者の氏名を記入します。本籍地が婚姻届の提出先と異なる場合は、戸籍謄本が必要になります。

「父母の氏名・続柄」欄

父母の氏名を記入しますが、母の氏の記入は不要です。離婚その他の事情で父母の氏が異なる場合は、現在の変更後の氏を記入します。

「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」欄

婚姻後、夫婦で使用する氏を選択し、夫婦の新しい本籍をおく地番を記入します。なお、新本籍は実在する地番におくことがですが、地番が実在するか不明な場合は、 新本籍地の市町村に確認してください。選択した氏の方が既に筆頭者の場合は、新本籍の記入は不要です。

「同居を始めたとき」欄

和暦で記入しますが、同居をしていない場合は空欄で構いません。

「初婚・再婚の別」欄

再婚の場合は、直前の婚姻について「死別」または「離別」にチェックを入れ、年月日を記入します。

「同居を始める前のそれぞれの世帯の主な仕事と夫婦の職業」欄

夫妻それぞれの世帯の主な仕事に該当するものにチェックを入れます。

「届出署名」欄

署名は、必ず本人が婚姻前の氏名を自署します。夫婦となるそれぞれが自分で署名しなければなりません。押印は任意です。

「証人」欄

結婚する当事者以外の18歳以上の2名の署名が必要です。押印は任意です。

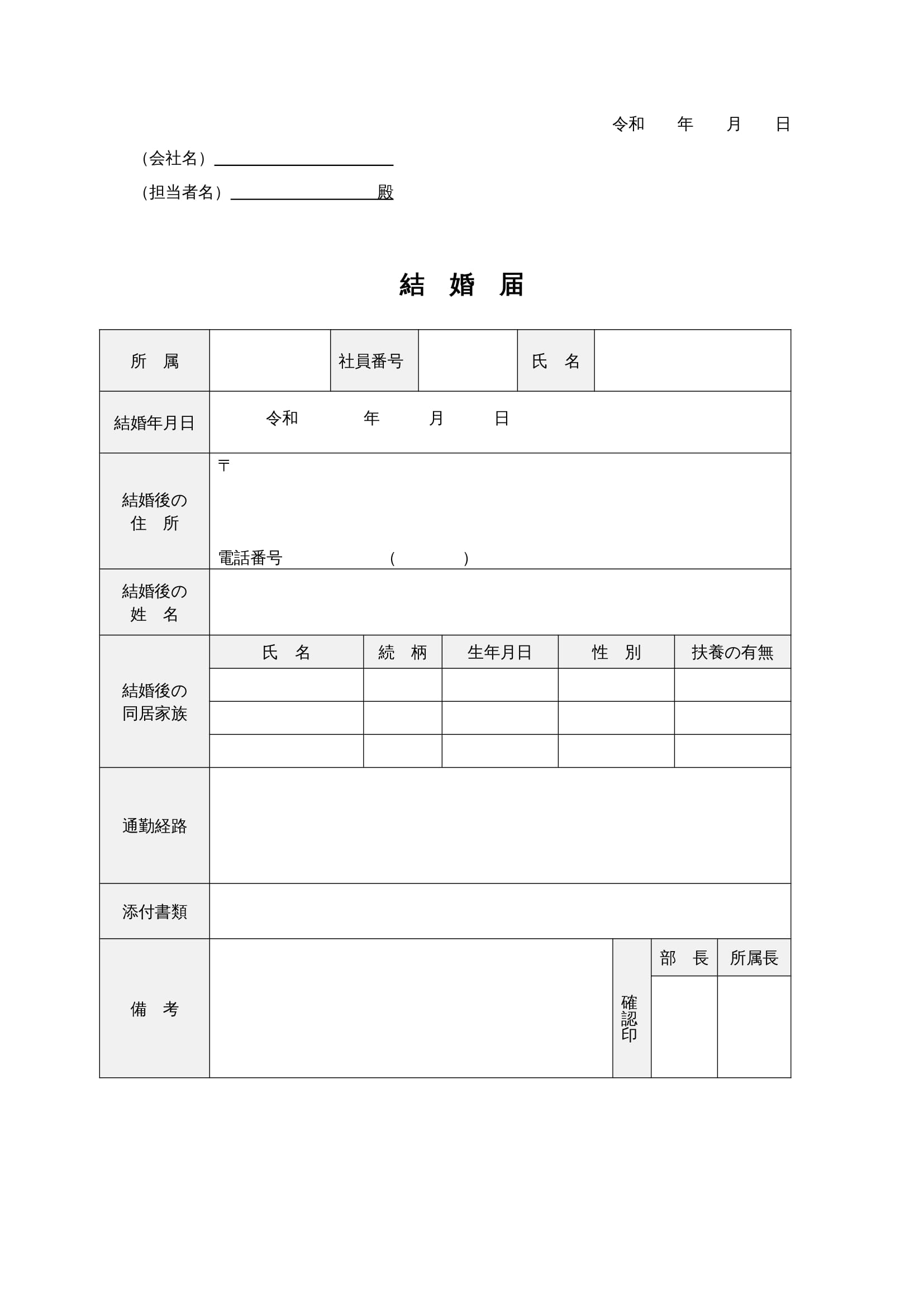

結婚届のテンプレート

汎用的に使用できる結婚届のテンプレートは、以下リンクからダウンロードできます。

無料で自由にご利用いただけます。ぜひご活用ください。

婚姻届(婚姻届)の提出先

婚姻届の提出場所は、以下のいずれかの役所です。

- 夫の本籍地

- 夫の住所地(所在地)

- 妻の本籍地

- 妻の住所地(所在地)

また、旅行先などでも提出できる場合がありますが、その場合は添付書類や時間に注意が必要です。提出先の窓口は、一般的に戸籍課や住民課などの呼称が使用されています。

婚姻届(結婚届)が受理されないケース

せっかく作成した婚姻届が受理されないケースもあります。スムーズに受理されるためのポイントを確認しておきます。

婚姻届が受理されないケース

婚姻届が受理されないケースとして、主に以下の3つを挙げることができます。

- 氏名や住所など項目の書き間違い漢字やふりがなの間違いなどがあると受理されません。特に旧字体や異体字を使っている場合は注意が必要です。

- 提出書類や記入方法の不備必要な書類が揃っていない場合や、証人欄に記入していない場合、証人の署名がない場合なども受理されません。また、証明書類の発行地も確認してください。

- 記入漏れ婚姻届には多くの項目がありますが、一つでも記入漏れがあると受理されません。特に、婚姻日や提出日、届出人の署名は忘れずに記入してください。

スムーズに受理されるためのポイント

スムーズに受理されるためには、以下のようなポイントを挙げることができるでしょう。

- 婚姻届を事前に入手して記入する役所や郵便局で婚姻届を入手しておき、ゆっくりと記入することでミスを防げます。また、インターネットでダウンロードして印刷することもできます。

- 必要書類を事前に準備する婚姻届とともに提出する書類には、本籍地の役所から発行される戸籍謄本(または抄本)と身分証明書があります。戸籍謄本(または抄本)は有効期限が3か月以内であることが必要な市町村もあるため、確認しておきましょう。また、外国人と結婚する場合は、その国の法律に基づく証明書類も必要です。具体的には、婚姻要件具備証明書(権限を有する本国の官憲が、本国法上その身分関係の成立に必要な要件を具備している旨を証明した書面)、国籍を証明する書類(国籍証明書、パスポートなど)、出生証明書などがあります。

- 証人を事前に決めておく婚姻届には証人2名の氏名・住所・署名が必要です。証人は18歳以上であれば誰でも構いませんが、事前に決めておく必要があります。

- 役所の窓口で確認を受ける婚姻届を提出する前に、役所の窓口で担当者に確認を受けることで、不備がないかチェックできます。

また、休日や時間外でも婚姻届を出すことは可能ですが、その場合は後日、電話連絡がくることがあります。軽度のミスなら電話で訂正できますが、再提出を求められる場合もありますので注意してください。

婚姻届の準備や必要書類などについて知っておこう!

婚姻届の基礎知識、届出に必要な書類、書き方の他、受理されないケースなどについて解説してきました。

結婚は夫婦にとって人生最大級のイベントです。記念すべき入口がスムーズにいくように婚姻届の準備や必要書類などについて知っておきましょう。

よくある質問

婚姻届(婚姻届)に必要な書類や準備は?

届出用紙、本人確認書類、戸籍謄抄本など多数あります。詳しくはこちらをご覧ください。

婚姻届(婚姻届)が受理されないケースについて教えてください。

氏名や住所など項目の書き間違い、提出書類や記入方法の不備などが考えられます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

注意書き・注意事項の書き方は?テンプレートを基に例文、違反時の対応を紹介

注意書きや注意事項を書く場合は、具体的かつ明確に書くことが重要です。例えば、商品の取扱説明書などには、利用にあたっての注意事項を明示する必要があります。注意喚起が足りずにトラブルが…

詳しくみる法定雇用率とは?引き上げに伴う企業の対応、未達成のリスクを解説

法定雇用率とは、企業に義務付けられた障害者雇用率(従業員に占める障害者の割合)のことです。障害者雇用率の計算は複雑で未達成企業には罰則もあるため、計算方法を詳しく説明します。 また…

詳しくみる【テンプレ付】上申書とは?嘆願書との違いや書き方について解説

警察など官公庁の手続きで、上申書の提出が必要になることがあります。一般的にはあまり認知されていないため、いざ提出するとなると困惑することもあるでしょう。 今回は上申書の基礎知識や嘆…

詳しくみる【テンプレ付】お中元のお礼状の書き方は?メール・はがきの例文、遅れた場合を紹介

お中元の季節が近づくと、多くの企業では贈り物を準備します。しかし、お中元を受け取った後のお礼状の書き方については、意外と知らない人が多いのではないでしょうか。この記事では、お中元へ…

詳しくみる配置転換と転勤の違いを解説!目的や無効となるケースも紹介

配置転換と転勤は、社員の人事異動において意味合いが大きく異なります。本記事では、根本的な違いからそれぞれの目的や無効となるケース、人事異動を成功させるためのポイントまで詳しくご紹介…

詳しくみるオワハラとは?チェックリストや対処法を解説!

オワハラとは、「就活終われハラスメント」の略称のことで、ハラスメントの一種と捉えられています。就活をしている学生などに対して、企業が内定を出す代わりや内定後に他の企業への就活を終わ…

詳しくみる