- 更新日 : 2025年11月18日

マイナンバーで職歴もわかってしまう!?過去のことはどこまで知られるのか

マイナンバー制度が平成28年1月より運用開始となりました。マイナンバー制度が導入されるとプライバシーに関わるような部分はどれくらい第三者や企業に開示可能になってしまうのか、皆さんはご存じでしょうか。

本記事では特に、マイナンバーを企業に知らせることで「自分の職歴を企業が把握することは可能なのか」という点についてご紹介します。

マイナンバーの番号で職歴はわかるのか

マイナンバーの番号で、自分の所属する会社や取引先に「自分の過去の職歴などが伝わってしまう」というリスクはあるのでしょうか。

マイナンバーの番号ひとつで職歴等の個人情報を把握できてしまうのは、プライバシー保護の観点から芳しい事ではありません。

まず、「従業員は職歴を会社にすべて開示しなければいけないのか」という点について確認をしましょう。

この点については、従業員は職歴を会社にすべて伝える義務はありません。基本的には自己申告であり、職務履歴書等には「主な職歴」を記載して提出する場合が多いです。職歴が複数ある場合には、短期間の就業歴を省くなどして過去の職歴の全てを記載していないこともあり得ます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

マイナンバー漏洩時 対応チェックシート

マイナンバー漏洩という万が一の事態への備えは万全でしょうか。

本資料は、マイナンバーが漏洩した際の対応をまとめたチェックシートです。ぜひダウンロードいただき、緊急時の対応体制構築にお役立てください。

マイナンバー保管期間かんたん早見表

マイナンバーの保管期間について、正しく把握できていますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの保管期間を分かりやすくまとめた早見表です。ぜひダウンロードいただき、適切な管理にお役立てください。

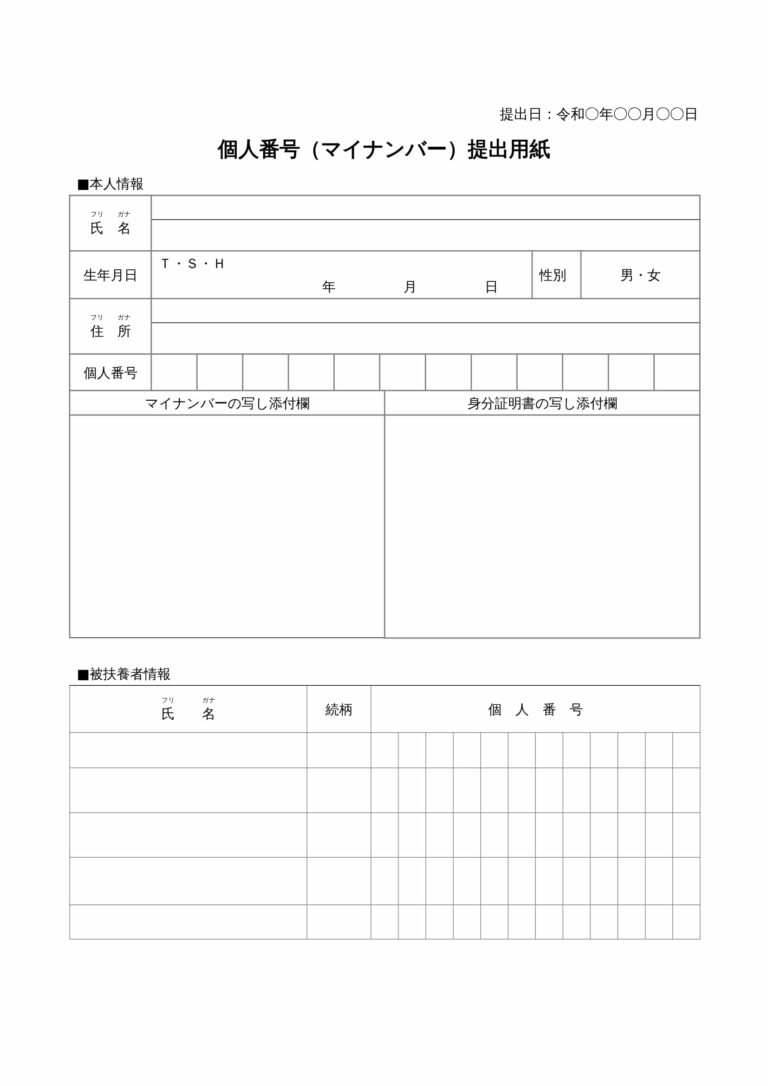

マイナンバー提出用紙(ワード)

従業員からのマイナンバー収集はスムーズに進んでおりますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの提出にご利用いただけるWord形式のテンプレートです。ぜひダウンロードいただき、マイナンバーの収集業務にご活用ください。

マイナンバー制度の目的から考えて職歴が知られることはない

そもそもなぜマイナンバー制度が導入されるのかというと、「公平・公正な社会の実現」と「行政の効率化」と「国民の利便性の向上」を目指すためです。

マイナンバー制度を導入することにより、政府は国民の銀行口座の情報等を把握することができます。これによって、国民にそれぞれが受け取るべき年金をきちんと届けること、そして国民が支払うべき税金を漏れなく納付してもらうことを目指し、公平・公正な社会を実現させようとしています。

また、マイナンバー制度を導入することにより、政府は個人の銀行口座の情報や税金に関する情報を一元的に管理することができるようになります。これによって、政府と国民双方において煩雑な事務作業を避けることができ、行政の効率化と国民の利便性の向上とを図っています。

このように、本制度においては、政府が国民のマイナンバーに紐付けされている情報を把握するのであって、企業がその情報を閲覧することはありません。

本制度において企業はマイナンバーの番号を社員から収集しますが、このとき企業の経理担当者は、収集したマイナンバーの番号を支払調書に記載するのみを行います。マイナンバーに紐付けされている各種情報を閲覧するわけではありません。

そして、企業の経理担当者は従業員に支払った給与を計算し、その給与から保険料や税金を計算します。マイナンバー制度が導入されたからといって、現時点での全ての所得や口座の情報を経理担当者が見て、保険料や税金が計算されるわけではありません。

つまり、マイナンバーが導入されたところで、企業の経理担当者の業務はマイナンバーの「番号の取扱い」に関する業務が増えるだけでその他の点に関しては従来と変わりがないということになります。

以上のように、政府はマイナンバー制度の導入によって年金や税金の支払い漏れをなくすことを一つの目的としています。そのため個人の職歴を企業等の外部に漏らす必要がなく、企業の担当者も個人の職歴を業務で必要になるわけではありません。したがって、マイナンバー制度の導入によって職歴が企業に把握されることはありません。

マイナンバーの情報が何かの拍子に漏出することは?

もしマイナンバーの情報が外部に漏れれば、個人情報が不特定多数に知れ渡ってしまう危険性があります。しかし、そのような事態が起こらないようにするためにマイナンバーの取扱いに関して法整備がなされており、マイナンバーに紐付けされている各種情報が部外者に漏れることがないように対策が練られています。

例えば、マイナンバーを利用する企業は目的以上にマイナンバーを収集することや保管することが認められていません。マイナンバーの情報が不要になった場合には破棄しなければならず、これを守らなければ罰則が与えられます。

また、マイナンバーに紐付けされている各種情報を閲覧できるのは行政機関に限られており、企業の経理担当者が当該情報を閲覧することはできません。さらに、行政機関が企業に当該情報を伝えることは法律で禁止されています。

また、目的外のマイナンバーの利用も禁止されています。マイナンバーの番号ひとつで、その番号を持つ人の個人情報を興味本位で調べることはできません。会社が関わる分野は社会保障と税の分野だけですし、そこに関わることのない職歴について調べることはできないのです。

上述のように、マイナンバーの情報流出を防ぐために様々な対策が練られているため、結局、職歴や口座情報等の個人情報が企業に伝わるということはありません。

まとめ

以上お伝えした通り、職歴が企業に完全に把握されることはなく、社会保障・税に問題がなければ、マイナンバーで怯えることもありません。企業に把握される個人情報は結局のところ従来通りというわけです。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

マイナンバーの企業版、法人番号を徹底解説

企業(法人)にも共通番号が付番されます。この番号は法人番号と呼ばれ、様々な面で個人番号(マイナンバー)とは異なる取り扱いを受けます。法人番号は、個人番号(マイナンバー)とどう異なり…

詳しくみるそもそも個人情報とは何か?マイナンバー導入後の今だから知っておきたいこと

2016年度から本格的な導入が始まったマイナンバー制度。このマイナンバーを含む氏名住所等の個人情報は「特別個人情報」と呼ばれます。 マイナンバー制度導入に伴い、企業には改めて個人情…

詳しくみるマイナンバー導入後に支払調書を作成する際の注意点

マイナンバー導入後に様式が新しくなる支払調書には、 ・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 ・不動産の使用料等の支払調書 ・不動産等の譲受けの対価の支払調書 ・不動産等の売買または…

詳しくみるマイナンバーの安全管理措置とは?具体的な運用方法を解説

マイナンバーの取り扱いについては特に厳しい安全管理が求められています。マイナンバーにおける安全管理措置とは、マイナンバーとそれに関連付けて管理される住所や氏名などの特定個人情報の漏…

詳しくみるマイナンバー導入後の業務フローをシミュレーションしてみよう!

マイナンバー制度が実際に運用され始めたら、一体どのような業務フローになるのでしょうか?ここでは収集と利用、保管・廃棄の業務フローをシミュレーションするとともに、それぞれの注意点につ…

詳しくみる個人事業者が行うべきマイナンバー制度への対応

マイナンバー制度の導入に伴い、個人事業主にもその対応が必要になりました。特に個人事業主の場合「給与等の支払者」と「支払を受ける者」のいずれの立場も想定されるため、個人事業主特有の対…

詳しくみる

-e1761041825741.png)