- 更新日 : 2024年12月24日

マイナンバー制度のメリットを徹底解説

マイナンバー制度がはじまり、「マイポータル」や「マイナンバーカード」など次々と新しいものが登場するものの、何が便利になるのかいまいちわからない……そんな風に感じるかたもいるのではないでしょうか。

ここでは、マイナンバー制度とは何か、マイナンバーがあることで何が便利になるかについて、メリットをわかりやすくまとめました。

マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度とは、国内に住民票を持つすべての人に、12桁の番号を割り振ることで、税金や社会保障などの手続きで個人情報をより簡単・便利に管理できるようにするものです。

割り振られたマイナンバー(個人番号)は、生涯変わることはなく使用できます。以下に、マイナンバー制度のメリットを紹介します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

マイナンバー漏洩時 対応チェックシート

マイナンバー漏洩という万が一の事態への備えは万全でしょうか。

本資料は、マイナンバーが漏洩した際の対応をまとめたチェックシートです。ぜひダウンロードいただき、緊急時の対応体制構築にお役立てください。

マイナンバー保管期間かんたん早見表

マイナンバーの保管期間について、正しく把握できていますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの保管期間を分かりやすくまとめた早見表です。ぜひダウンロードいただき、適切な管理にお役立てください。

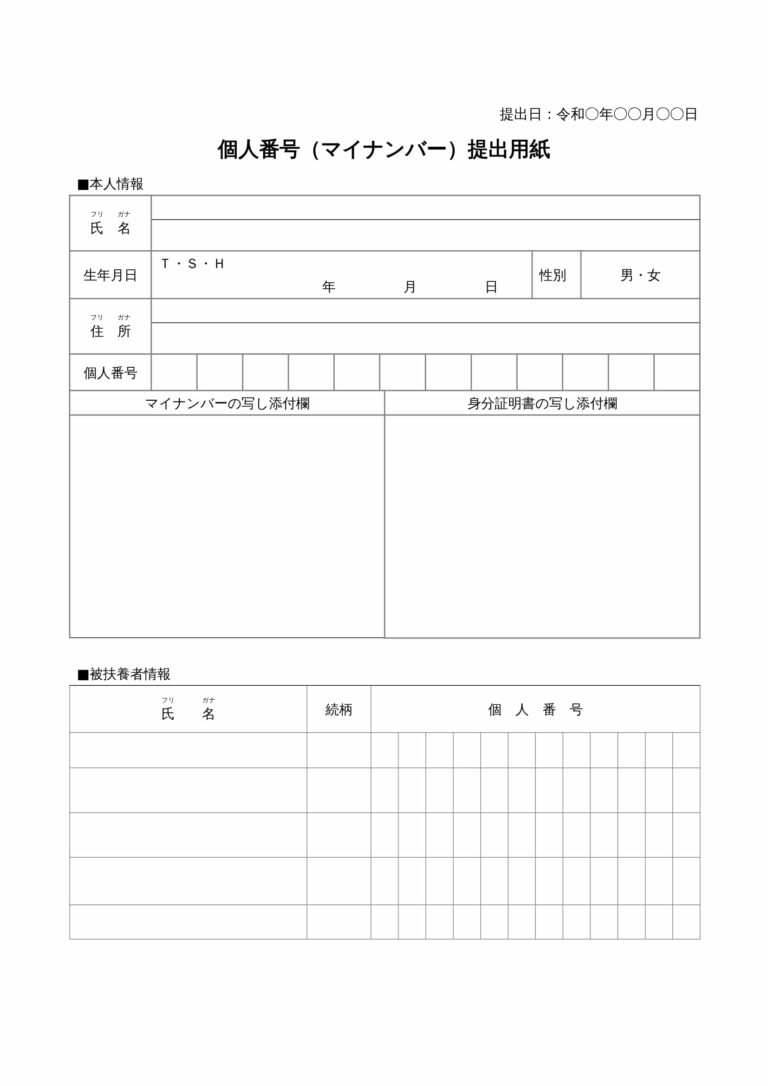

マイナンバー提出用紙(ワード)

従業員からのマイナンバー収集はスムーズに進んでおりますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの提出にご利用いただけるWord形式のテンプレートです。ぜひダウンロードいただき、マイナンバーの収集業務にご活用ください。

メリット1:手続きの簡略化

日本で暮らしている人々には、住民票の「住民登録番号」や年金の「基礎番号」、健康保険の「被保険者番号」など、実にさまざまな番号が割り振られています。これまでは、税金や社会保障のそれぞれの手続きごとに個人番号が異なっていたため、役所での手続きに時間がかかるなど、不便な面が多くありました。

マイナンバー制度は、そうした手続き上の煩雑さをなくし、人々の生活の利便性の向上、行政の効率化を狙いとしています。

たとえば、20歳になった人が、学生であることを理由に年金の保険料免除申請を行う際、これまでは税務署や市区町村の窓口で所得を証明する書類を取得したり、失業したことによって免除を申請する場合は、ハローワークで必要な書類を申請・取得したりするなどをした後、年金事務所に提出する必要がありました。

この場合の、役所での手続き回数は最低でも3回です。マイナンバー導入によって、保険料免除申請書にマイナンバーを記載できるようになったため、所得証明書などの必要書類を省略することができるようになり、年金事務所での手続きが簡略化されています。

また、マイナンバー制度で発行される「マイナンバーカード」があれば、コンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できます。マイナンバーカードは、健康保険証としての利用もできるようになり、転職や引っ越し等で保険証の切り替えにより新たな保険証の発行を待つ必要はありません。

このように行政手続きが簡略化され、これまでのさまざまな煩わしさが軽減されます。

メリット2:個人に合った情報が受け取れる

マイナンバー制度では、個人の情報をマイナンバーに紐づけて管理できる「マイナポータル」が開設されています。マイナポータルは、マイナンバーカードを持っている人なら利用者登録を行うことで、行政の手続きや自分の税金の管理をより簡単に行うことができます。

【マイナポータルでできること】

- 行政の手続き

マイナポータルでは、お住まいの市区町村が行っている行政手続きに対応しています。「子育て」「引っ越し・住まい」「戸籍・住民票」などの項目ごとに検索して必要な手続きの内容を確認できるほか、電子申請に対応しているものは、そのまま申請が可能です。

- 行政の手続き

- 所得や個人住民税などの確認

世帯情報や所得税、年金などの特定個人情報を確認できます。また、医療機関での診療・薬剤情報や特定健診情報の確認も可能です。

- 所得や個人住民税などの確認

- 外部サイトとの連携が可能

国税庁の「e-tax」、日本年金機構の「ねんきんネット」、厚生労働省の「ハローワークインターネットサービス」との連携が可能です。マイナポータルから連携サイトにスムーズにログインすることができ、お知らせの確認などもできます。

メリット3:災害時にも?

東日本大震災では、被災3県で15,786人(2012年3月11日時点)の死者が発生しました。そのうち60歳以上の高齢者は10,085人と、死者数の65.8%を占めています。この教訓から学べることは、災害時における正確な要支援者情報の重要性であり、その前提となる要支援者リストの整備・維持の重要性です。

マイナンバー制度は、災害時の活用も想定されています。自然災害時の被災者への国からの給付金支給や、住民の安否確認など、個人番号として付与されるマイナンバーであれば、よりスムーズに効率的に行えるというのが政府の構想です。

2020年からはじまった新型コロナウイルス感染症の拡大では、ワクチンの接種証明書発行のためにマイナンバーを活用しています。今後、さまざまな場面でマイナンバーの活用が期待されます。

マイナンバー制度で生活がより便利に

マイナンバー制度が社会のなかで効率的に機能すれば、各種証明書の発行など、さまざまな行政手続きが簡略化されるでしょう。企業が行う年末調整や社会保険の手続きなど、実務面での効率化にも良い影響があるかもしれません。

コンビニでの住民票発行など、利便性を実感できる施策は、2022年時点の現在ではまだまだ発展途上といえます。マイナンバー制度が広がることで、税分野や社会保障の手続きにおいて、さらなる簡略化・効率化が期待できるでしょう。

よくある質問

マイナンバー制度とは何ですか?

マイナンバー制度とは、国内に住民票を持つすべての人に12桁の番号を割り振ることで、税金や社会保障などの手続きを簡略化するとともに、個人情報をより簡単・便利に管理できるようにするものです。詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバー制度のメリットについて教えてください。

行政手続きの簡略化の助けになるとともに、所得税や住民税・年金などの個人に関わる情報を簡単に自身で確認できるようになります。コンビニでの住民票発行やマイナンバーカードの健康保険証への活用はその一例です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

マイナンバーの本人確認に必要な番号確認書類・身元確認書類とは?

Pointマイナンバーの本人確認に必要な書類マイナンバーの提示を受ける際は、なりすまし防止のため、正しい番号であることの「番号確認」と、提供者が正しい持ち主であることの「身元確認」…

詳しくみるマイナ保険証の住所変更は必要?手続き方法と注意点を解説

引越しや転職をしたとき、「マイナ保険証の住所変更って必要なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。マイナ保険証はマイナンバーカードと一体になっているため、従来の保険証と手続き方法が異な…

詳しくみるマイナンバー制度で扶養控除等申告書の取り扱いはどう変わる?

年末調整の際に事業者が従業員に対して配る2種類の書類のうちの1つ「扶養控除等申告書」。マイナンバー制度が導入されると、この書類に関してもいくつか注意すべきポイントが発生します。 こ…

詳しくみるマイナ保険証に同意しないとどうなる?薬剤情報・高額療養費への影響と注意点を解説

2024年12月以降、現行の健康保険証は新規発行が終了しています。今後は、マイナ保険証が基本となる時代へと移行します。 とはいえ、マイナ保険証を使いたくない方や同意しないとどうなる…

詳しくみるマイナ保険証の義務化はいつから?5つの変わることと資格確認書についても解説

「マイナ保険証の義務化っていつから?」「紙の健康保険証は使えなくなるの?」 上記のような疑問をもっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 2025年12月2日からマイナ保険証…

詳しくみる個人番号関係事務とは?利用事務との違いを解説

個人番号関係事務と聞いても、何のことだかわからないというのが一般的な反応ではないでしょうか。また、類似する用語として個人番号利用事務というものもあります。個人番号とは、マイナンバー…

詳しくみる

-e1761041825741.png)