- 更新日 : 2021年11月4日

マイナンバーの民間利用はこれからどうなる?利用範囲拡大の現状と展望

目次

現在認められているマイナンバーの利用範囲

マイナンバーの利用範囲は?

民間利用の動きが始まっているマイナンバーですが、現在認められているの利用範囲は「社会保障」「税」「災害対策」の各分野に限定されています。

社会保障分野では年金に関する事務、雇用保険や労働者に関係する事務、福祉・医療分野に関する事務が対象となります。

税分野では確定申告書や届出書等に記載し、税務当局の内部事務等が対象で、災害対策では被災者支援に関する事務が対象です。

これ以外にも地方公共団体が条例で定める事務にも利用が可能ですが、どの場合もマイナンバーを利用できるのは行政機関等だけとなっています。したがってマイナンバーを民間で利用するには、現在のマイナンバー法の改正が必要なのです。

法律改正が必要な利用範囲、不要な利用範囲

社会保障・税・災害対策の3つの分野以外でのマイナンバーの利用のための法改正について、政府は法律の施行状況等を踏まえた上で3年後を目安に具体的に進めていく旨を公表しています。しかしこの法改正が必要のない利用範囲もあります。

それがマイナンバーではなく、マイナンバーカードを利用する分野です。マイナンバーカードには内蔵のICチップに標準搭載される電子証明書と、チップの空き領域が設けられています。

これらの利用はマイナンバーそのものを利用しない方法なので、法改正は必要ないのです。現在利用範囲の拡大が検討されている分野は、この法改正が不要な利用範囲についてのものが主となっています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

マイナンバー漏洩時 対応チェックシート

マイナンバー漏洩という万が一の事態への備えは万全でしょうか。

本資料は、マイナンバーが漏洩した際の対応をまとめたチェックシートです。ぜひダウンロードいただき、緊急時の対応体制構築にお役立てください。

マイナンバー保管期間かんたん早見表

マイナンバーの保管期間について、正しく把握できていますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの保管期間を分かりやすくまとめた早見表です。ぜひダウンロードいただき、適切な管理にお役立てください。

マイナンバー提出用紙(ワード)

従業員からのマイナンバー収集はスムーズに進んでおりますでしょうか。

本資料は、マイナンバーの提出にご利用いただけるWord形式のテンプレートです。ぜひダウンロードいただき、マイナンバーの収集業務にご活用ください。

現在検討中のマイナンバーカードの民間利用方法

民間オンライン取引での利用

現在検討されているマイナンバーカードの利用方法の1つが「民間オンライン取引」での利用です。

この方法を利用する民間事業者にはショッピングサイトやネット証券、クレジットカード会社やビデオレンタル事業者、オークションサイトやお見合いサイト、クラウドソーシング事業者などが想定されています。

これらの事業者のサービスを利用する人がカードリーダを使ってマイナンバーカードで個人認証を行い、それを受けた民間事業者が地方公共団体等の情報システムを使って情報を確認するという仕組みです。

スマホ等を活用した新ビジネスでの利用

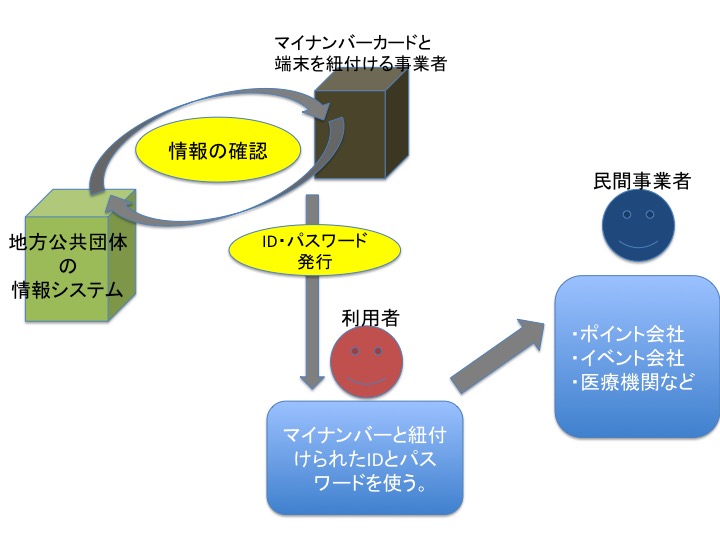

スマホ等の端末とマイナンバーカードを紐づけることで、端末自体を認証等に用いる方法も検討されています。

この場合マイナンバーカードと端末の紐づけを管理する事業者が、サービスの利用者に対してIDやパスワードを発行し、その上で他の様々なサービスを利用するという仕組みになります。

想定されるサービスは電子ポイントカードサービス、電子興行チケットサービス、電子診察券サービスなどです。氏名や住所等の情報をマイナンバーカードが備える高いセキュリティレベルでやりとりできるため、より安心・安全なサービスが提供できると考えられます。

マイナポータルと連携させた利用方法

マイナポータルとはマイナンバーが紐づけされた自分の情報がいつどこでやりとりされているのかを確認できるほか、自宅のパソコン等から行政機関が持っている自分の情報等を確認できるシステムです。

マイナポータルは現在整備中ですが、このシステムに民間事業者を組み込むという案が検討されています。実現されれば電力会社や電話会社、金融機関などでの認証手続きをワンストップで行うことが可能になります。

「公的個人認証サービスの利用を行う民間事業者」とは?

以下では平成28年2月21日に「公的個人認証サービスの利用を行う民間事業者」として認可された3社の概要と各社が検討しているサービスの展望について紹介します。

日本デジタル配信株式会社

日本デジタル配信はCS放送などを展開する事業者です。ケーブルテレビ業界でのID連携等を実現するための基盤作りを担う存在として、今回認可を受けています。

将来的にはケーブルテレビの画面とマイナンバーカードを連携させ、利用者それぞれに最適な行政情報の配信や、オンラインショッピング等の民間サービスなどを検討しています。

スマートテレビ連携・地域防災等対応システム対応普及高度化機構

スマートテレビ連携・地域防災等対応システム対応普及高度化機構 は、マイナンバーカードとスマートテレビを連携させた新サービスを実現を目指して技術・制度面からの課題を検討するとともに、開発等を行う事業者です。

将来的には各家庭のスマートテレビを利用して、個々の家庭に応じた防災・減災等の情報を配信するためのシステム基盤の提供を検討しています。

ICTまちづくり共通プラットフォーム推進機構

ICTまちづくり共通プラットフォーム推進機構は、マイナンバーカードを活用して地域住民が日常的に利用する情報を提供するシステム基盤の運営事業者です。

具体的方法としてはマイナンバーカードを「デジタル母子健康手帳」や「地域の病院カード」などとして使ったり、医療機関間のデータ連携に活用することを検討しています。

まとめ

平成28年から運用が本格化し、マイナンバーカードの民間利用についても動きが出始めたマイナンバー制度。

マイナンバーカードの利用範囲拡大のほか、3年を目処に検討されているマイナンバーそのものの利用範囲の拡大など、今後も様々な展開が予想されます。

マイナンバーは個人にとって非常に重要な情報です。これからも制度がどのように運用されていくか、注視する必要があるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

外国人にもマイナンバーは付番される?在日の方向け

日本国内でのマイナンバーは在日外国人にも付番されて、付番後は帰国しても変更されません。マイナンバーカードも発行可能で、氏名表記もあり本人確認書類として利用できます。マイナンバーやカ…

詳しくみる企業のマイナンバー対応は法律上の義務!従業員に提出拒否された場合の対処法まで解説

会社の社会保険や税の手続きにおいて、マイナンバー対応は避けて通れない業務です。法律によって従業員のマイナンバー(個人番号)を取得し、適切に管理することが企業には求められています。 …

詳しくみるマイナンバーと給与支払報告書などの法定調書

マイナンバーの導入によって、給与支払報告書や給与所得の源泉徴収票などの書類にマイナンバーが必要となりました。 そこで、今回は、その中でも給与支払報告書などの法定調書について解説して…

詳しくみるマイナンバーのアクセス管理とは?法律で定められた義務を解説

企業がマイナンバー(個人番号)を取り扱う上で、アクセス管理は情報漏洩を防ぐための基本的な対策の一つです。特に、「誰が、いつ」情報にアクセスしたかを正確に記録・管理することは、安全な…

詳しくみる銀行口座へマイナンバーが付番!その理由を分かりやすく解説

国によると、2018年から銀行口座への付番を始める予定です。マイナンバー導入の大きな目的の一つである正確な所得把握を実現には必要不可欠なもののため、先頃マイナンバー法が改正され、銀…

詳しくみるマイナンバー制度における本人確認の意味と本人確認した後の対応

番号法では、マイナンバーを取得するとき、「なりすまし」防止のため、必ず本人確認をすることを事業者に義務づけています。特にマイナンバー導入の初年度、従業員から取得するときなどでは、顔…

詳しくみる

-e1761041825741.png)