- 更新日 : 2025年4月18日

1ヶ月単位の変形労働時間制とは?届出方法や就業規則の記載例についても解説

企業が定める労働時間の管理方法に「1ヶ月単位の変形労働時間制」があります。この制度では、1ヶ月に定められた総労働時間内であれば、繁忙期や閑散期に合わせて1日の労働時間を柔軟に調整が可能です。

休日がとくに忙しい宿泊業や飲食業、小売業に導入されているケースが多く、従業員に適正な労働時間を分配する方法として有効です。

本記事では、「1ヶ月単位の変形労働時間制」の概要や導入に必要な届出について詳しく解説します。

目次

1ヶ月単位の変形労働時間制とは?

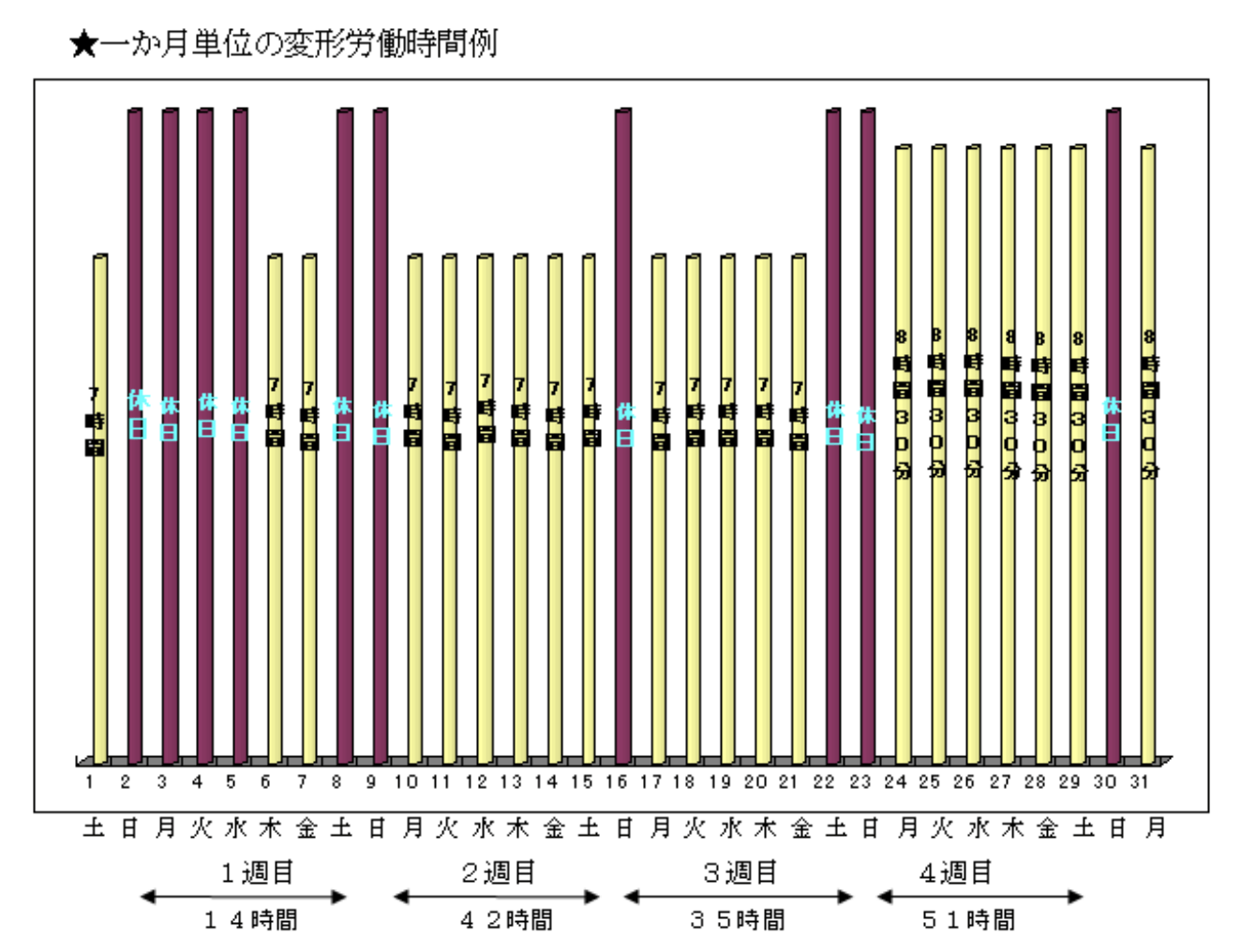

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1週間あたりの労働時間が平均40時間を超えなければ、1 日および、1ヶ月以内の労働時間を柔軟に調整できる制度です。

通常の労働時間は、労働基準法で「1日8時間・週40時間」と定められています。しかし、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用すると、1ヶ月以内の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以内に収まっていれば時間外労働にはなりません。

特例措置対象事業場に該当する、常に労働者数が10人未満の商業や映画・演劇業(映画制作の事業を除く)、保健衛生業、 接客娯楽業の場合は、平均44時間以内に収める必要があります。

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する主な業種

この制度は、繁忙期と閑散期の差が大きい業界に採用されるケースが多い制度です。厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況」によると、この制度を採用している企業の割合は25.2%でした。

主に、「宿泊業・飲食業サービス業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「医療・福祉」「運送業・郵便業」「卸売業・小売業」など、一回の労働時間が長時間になる業種や、平日と週末、月初・月中・月末で繁閑差の大きい業界に導入されています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労働時間管理の基本ルール【社労士解説】

多様な働き方を選択できる「働き方改革」が世の中に広まりつつありますが、その実現には適切な労働時間管理が欠かせません。

労働時間に関する用語の定義や休憩・休日のルールなど、労働時間管理の基本ルールを社労士が解説します。

時間外労働の管理 労基法違反から守る10のルール

年5日の有給休暇の取得が義務化され、企業には正確な休暇管理が求められています。

本資料では、有給休暇に関する基本ルールをはじめ、よくあるトラブルへの対処方法を社労士がわかりやすく解説しています。

出勤簿(エクセル)

従業員の労働時間を正確に把握することは、企業の労務管理における重要な業務です。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「出勤簿」のテンプレートです。 Microsoft Excel(エクセル)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

勤怠管理表(ワード)

従業員の勤怠状況を正確に把握することは、労務管理の重要な基盤となります。

本資料は、日々の勤怠管理にご利用いただける「勤怠管理表」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご活用いただけます。

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するメリットとデメリット

1ヶ月単位の変形労働時間制には、企業側と従業員側の双方にメリットとデメリットがあります。以下の表に一例をまとめました。

| 企業 | 従業員 | |

|---|---|---|

| メリット | ・繁忙期・閑散期に応じて効率的に労働時間を分配できる ・労働時間を計画的に分配し、割増賃金を削減できる | ・労働と休息のメリハリがつきやすい ・1ヶ月の労働日と時間を事前に把握できるため、休暇予定が立てやすい |

| デメリット | ・労働日と労働時間を事前に計画し、従業員に通知する必要がある ・複雑な労働時間を管理する必要がある | ・週ごとに労働時間が変動するため、ワークライフバランスが取りにくくなる ・育児や介護などの両立が難しくなる場合がある |

従業員にとっては、1ヶ月単位の変形労働時間制によって仕事と休みのメリハリができるメリットがあります。一方、週によって労働時間が変わるため、ワークライフバランスが取りにくくなるデメリットも考えられるでしょう。

また、店舗は1ヶ月単位の変形労働時間制、本社は通常の勤務時間(1日8時間・週40時間)など、同じ会社でも役割によって労働時間が変動する場合もあります。

事業場により異なる労働時間制度を導入している企業では、多様な労働時間を適切に管理する必要があり慎重な対応がもとめられます。

1ヶ月単位の変形労働時間制の労働時間の算出方法

1ヶ月単位の変形労働時間制では、週の労働時間を平均を40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間)以内に収める必要があります。労働時間の上限は以下の式でもとめられます。

この計算式でもとめた各暦日数に対する労働時間の上限は、以下のとおりです。

| 1ヶ月の暦日数 | 労働時間の上限(週40時間) | 特例措置対象事業場(週44時間) |

|---|---|---|

| 31日 | 177.1時間 | 194.8時間 |

| 30日 | 171.4時間 | 188.5時間 |

| 29日 | 165.7時間 | 182.2時間 |

| 28日 | 160時間 | 176時間 |

1ヶ月単位の変形労働時間制の対象期間は最長1ヶ月です。1ヶ月以内であれば3週間分や4週間分など、1ヶ月以下の期間に設定が可能です。

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するための届出方法

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには、以下2つのどちらかに対応し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

- 過半数労働組合または労働者の過半数代表者との間で書面による労使協定を締結する

- 就業規則を作成(変更)する(常時従業員が10人以上働いている事業場においては、就業規則の作成・届出が必要)

導入までのステップは以下の4つに分かれています。

1. 労働時間の分配に関する現状調査

現状調査を行わなければ、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するメリットや効果を測定できません。繁忙期、閑散期、通常期に必要な労働時間を算出し、その時間配分が現状に対して適切か確認しましょう。

1ヶ月単位の変形労働時間制の導入によって、どの程度割増賃金削減につながるのか、労働時間の分配を適切に行えるのかなどの観点で、正確な調査を実施しましょう。

2. 労使協定(または就業規則)の作成・締結

調査が完了したら、労使協定(または就業規則)の作成と締結に移ります。まず、労使協定と就業規則の違いを説明します。

- 労使協定:企業と労働者の合意のもと、作成される協定文書です。労使協定の代表例として、36協定があり、36協定の締結、届出により労働基準法で原則禁止されている時間外労働が例外的に認められます。

- 就業規則:会社が定める労働条件や職場ルールを明文化したものです。勤務時間や賃金、休暇、懲戒規定などが書かれています。

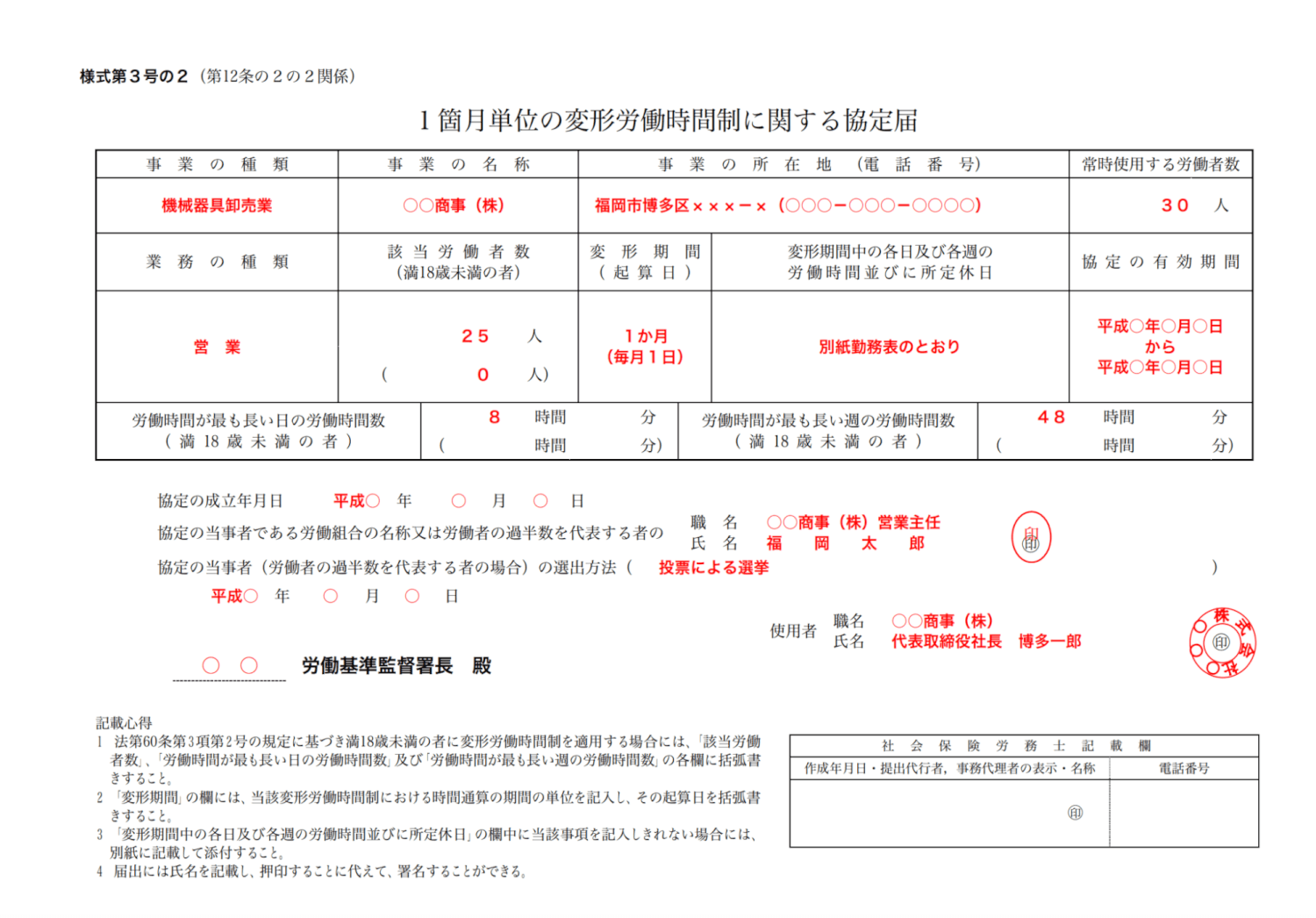

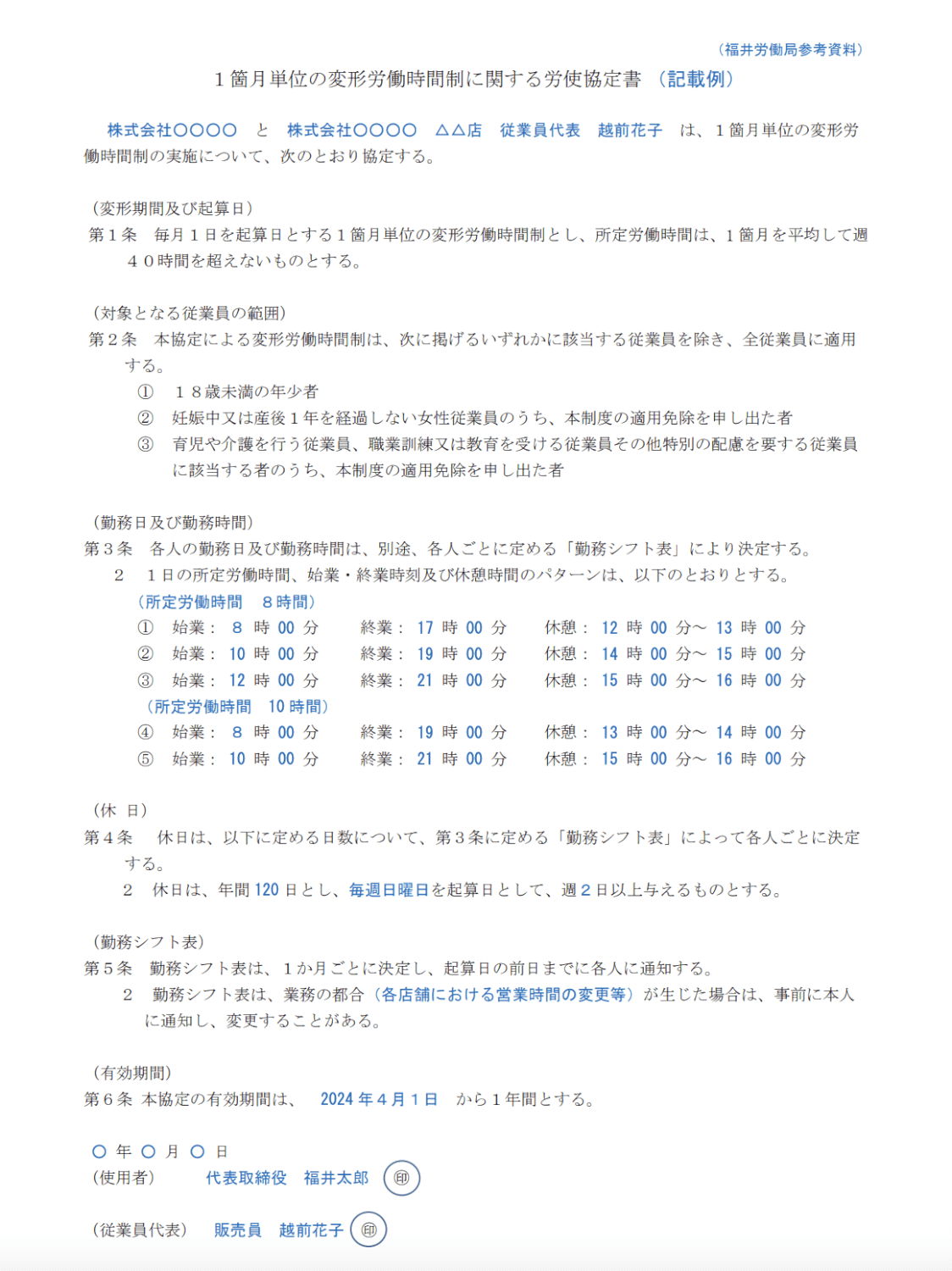

労使協定の記入例は以下のとおりです。

引用:1箇月単位の変形労働時間制に関する労使協定書|厚生労働省福井労働局

労使協定(または就業規則)では、以下の4事項すべてを定めなければなりません。

- 対象労働者の範囲

- 対象期間および起算日(対象期間の上限は、1ヶ月以内)

(例:毎⽉1日を起算日とし、1ヶ月の平均を週40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内とする)

- 労働日と労働日ごとの労働時間

対象期間の労働日と労働時間を、事前にシフト表や会社カレンダーで提示する必要があります。また、特定した労働日や労働日ごとの労働時間を任意で変更するのは認められていません。

- 労使協定の有効期間(労使協定にて定める場合のみ)

1カ月単位の変形労働時間制について労使協定にて定める場合、労使協定そのものの有効期間を設定する必要があります。1ヶ月単位の変形労働時間制に適切な有効期限は、3年以内程度です。

会社の担当者は、労使協定(または就業規則)の作成や締結が完了したら、以下の協定届を添えて所轄労働基準監督署に届け出ましょう。

就業規則の作成・届出(労使協定がある場合は不要)

常時、従業員が10名以上働いている事業場では、労働基準法により就業規則の作成・届出が義務付けられています。就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、会社ごとに該当するルールを記載する「相対的必要記載事項」を載せます。

| 絶対的必要記載事項 |

|

|---|---|

| 相対的必要記載事項 |

|

また、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、絶対的必要記載項目の勤務時間に関する事項として、変形労働時間制の運用ルールを明記する必要があります。就業規則の作成が終わったら、労働者の過半数による意見書とともに、労働基準監督署に提出しましょう。

始業時刻や終業時刻、休憩時間に関する就業規則は、以下の例を参考にしてください。

就業規則規定例(始業時刻、終業時刻および休憩時間)

第⚪︎条 毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を適用し、所定労働時間は、1ヶ月を平均して1週40時間以内とする。

第⚪︎条 各日の始業時刻、終業時刻および休憩時間は、以下のとおりとする。

- 毎月1日から24日まで

始業時刻:午前9時、就業時刻:午後5時(休憩時間:正午から午後1時)

- 毎月25日から月末まで

始業時刻:午前8時、就業時刻:午後7時(同上)

第⚪︎条 休日は、毎週土曜日および日曜日とし、以下の祝日も含める。

- 毎週土曜日および日曜日

- 国民の祝日

- 年末年始

- 夏季休暇

3. 作成した労使協定(または就業規則)の内容を従業員に伝える

作成した労使協定や就業規則は、作成しただけでは効力を発揮しません。その効力が発揮されるのは、以下に記載したいずれかの方法で会社従業員に周知した日以降とされています。

- 常時作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける

- 書面を印刷し従業員に配布する

- パソコンなどにデジタルデータに保管する場合は、各作業場から従業員が常時確認できるようにする

労使協定や就業規則は、従業員の働き方に直接関わる情報です。職場の見やすい場所に掲示または保管し、従業員に理解してもらうように務めましょう。

4. 労働時間の運用と管理を行う

1ヶ月単位の変形労働時間制は、1日8時間、1週間40時間の法定労働時間とは考えが異なるため、管理方法が煩雑になる可能性があります。

労働時間が上限を超えたり、割増賃金が発生しすぎていたりしていないか確認を徹底しなければなりません。必要に応じて勤怠管理システムを導入し、計算ミスが発生しないように運用体制を整えましょう。

1ヶ月単位の変形労働時間制における残業時間の考え方

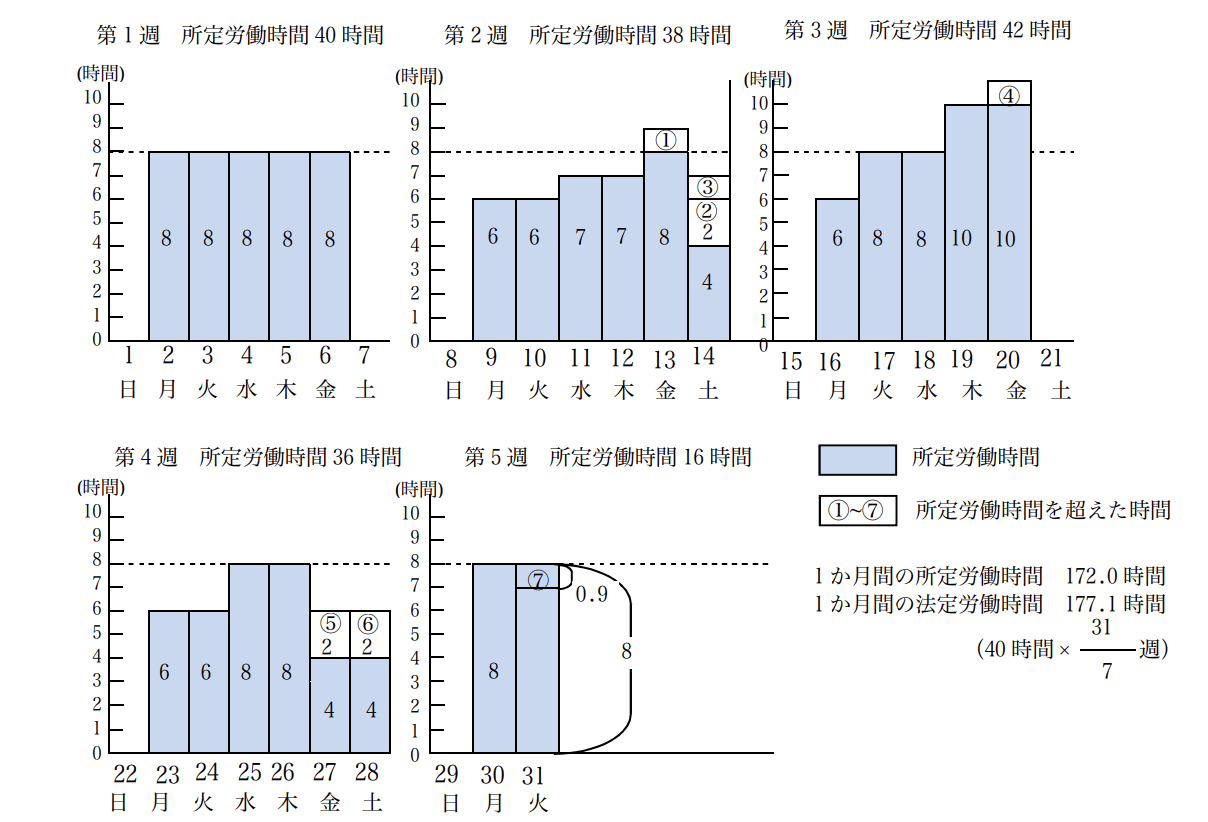

1ヶ月単位の変形労働時間制の残業は、「1日単位」「1週単位」「1ヶ月単位」の3ステップで集計(把握)します。1ヶ月単位の変形労働時間制では、1日や週の労働時間に変動があるため、所定労働時間をベースに残業時間を算出します。

引用:1か月単位の変形労働時間制をとる場合の時間外労働の考え方|厚生労働省

それぞれの単位について、以下で詳しく解説します。

1日で見た場合

まず、「1日単位」で見た外労働労働を確認します。算出にあたっての考え方は以下のとおりです。

- 1日の所定労働時間が8時間以内の場合:8時間を超えた部分に対して割増賃金の支払いが必要(図:13日(金)が該当)

- 1日の所定労働時間が8時間を超えている場合:所定労働時間を超えた部分に対して割増賃金の支払いが必要(図:20日(金)が該当)

たとえば、1日の所定労働時間が10時間の日(8時間以上の日)は、10時間を超えた部分から割増賃金が発生します。

1週で見た場合

次に、「1週単位」で見た時間外労働を確認します。算出にあたっての考え方は以下のとおりです。

- 1週の所定労働時間が40時間以内の場合:40時間を超えた部分に対して割増賃金の支払いが必要(図:14日(土)③が該当)

- 1週の所定労働時間が40時間を超えている場合:所定労働時間を超えた部分に対して割増賃金の支払いが必要(図:20日(金)が該当)

ただし、「1日単位」で見た場合の残業時間に該当する時間は除きます。つまり、20日(金)の時間外労働に対し「1週単位」で見た場合の割増賃金はつきません。

変形労働時間制の対象期間(1ヶ月)で見た場合

最後に、変形労働時間制の対象期間である「1ヶ月単位」で見た時間外労働を確認します。算出にあたっての考え方は以下のとおりです。

対象期間が31日間の場合、労働時間の上限の177.1時間を超えると割増賃金が発生します。上の図で見た場合、②⑤⑥は1日の法定労働時間の8時間を超えていないので、割増賃金が支払われません。

しかし、「1ヶ月単位」で見ると、②⑤⑥の残業によって上限の177.1時間を超えてしまいます。⑦の0.9時間は、「1ヶ月単位」で見た時の時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要になります。

「1ヶ月単位」で残業時間を計算する場合は、「1日単位」「1週単位」で算出した残業時間は除いて考えなければなりません。

1ヶ月単位の変形労働時間制を正しく理解し効率的な労働力分配を

1ヶ月単位の変形労働時間制は、週平均40時間の労働時間を超えなければ1ヶ月の労働時間を柔軟に調整できる制度です。飲食業や宿泊業、運送業など、特定の時期に繁忙期を迎える業種や、長時間労働が見込まれる業種の労働時間分配に有効です。

あらかじめ1ヶ月の労働日や労働時間を設定すると、企業側は割増賃金を削減できるメリットがあります。導入までのステップを理解し、企業にとってメリットがあるか判断した上で導入を検討しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

給料格差を聞かれたらどうする?「働き方改革法」で労務が押さえるべき4つのポイント

2016年頃から注目されるようになった「働き方改革」。政府の推進で2018年6月に「働き方改革関連法」が成立し、2019年4月から順次施行されました。今回の法改正で、具体的に何が変…

詳しくみる年次有給休暇の日数を計算する方法は?雇用形態や勤続年数ごとにわかりやすく解説

年次有給休暇、いわゆる有給休暇は、一定の要件を満たす労働者に認められた大切な権利です。しかし、付与される日数は入社からの年数や働き方によって異なり、特にパートやアルバイトの方は計算…

詳しくみる36協定を結ばない・廃止して残業がない会社は違法?影響やルールを解説

「36協定を廃止して、残業も一切ない会社」と聞くと、理想的な職場環境に思えるかもしれません。しかし、法的な観点から見ると、本当に問題ないのでしょうか。また、そのような状態は企業や従…

詳しくみる20連勤~22連勤は違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!

20連勤~22連勤という言葉を聞くと、まずその過酷さに驚く方も多いのではないでしょうか。 本記事では 「20連勤~22連勤は違法なのか?」 という疑問を労働基準法に基づいて分かりや…

詳しくみる年途中の時短勤務で有給はどう変わる?賃金や付与日数の計算方法を解説

年の途中でフルタイムから時短勤務へ勤務形態を変更した場合、有給休暇の残日数や取得時の賃金がどのように取り扱われるのか、気になる方もいることでしょう。本記事では、有給の付与日数や支給…

詳しくみるタイムレコーダーによる勤怠管理とは?種類やシステム、選び方まで解説

タイムレコーダーによる勤怠管理は、従業員の労働時間を正確に記録し、管理するための基本的な手法です。単に時間を記録するだけでなく、労務管理や給与計算の正確性を高める手段として、一定の…

詳しくみる

-e1762262472268.jpg)

-e1762262460348.jpg)