- 更新日 : 2026年1月8日

労災保険の様式5号の記入例|書き方と提出の流れを解説【テンプレート付き】

労災保険の様式5号は、療養補償給付を申請する際に使用する書類です。この書類を指定医療機関に提出することで、病院や薬局での支払いが免除されます。

ここでは、様式5号の記入例と具体的な書き方について解説します。提出する流れや、提出時の注意点なども詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

労災の様式5号とは

労災の様式5号は、業務中のケガで治療を受ける際に必要な書類です。正式名称は「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」であり、適切に提出することで治療費の自己負担が免除されます。

この書類は「療養補償給付」の申請に用いられ、業務災害による負傷者が労災病院または労災指定医療機関で治療を受ける際に必要です。

従業員が勤務中に負傷した際、事業主が速やかに様式5号で証明を行い、指定医療機関に提出することで自己負担なしで治療を受けられます。

万が一に備えて事業主は従業員がスムーズに治療を受けられるよう、様式5号の仕組みを理解しておくことが重要です。

労災保険については以下の記事で解説しているので、ぜひこちらもご確認ください。

関連記事:労災保険とは?補償の種類や加入条件、労災保険料の計算方法、申請手続きまで解説

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

労災対応がよくわかるガイド

前半で労災の基礎知識と実務の流れを、後半でケーススタディとともに労災認定のポイントを解説しています。

一連の実務対応手順をステップにわけて紹介していますので、手元に置いておくと労災発生時の対応にも困りません。

‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド

企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。

各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。

年度更新の手続きガイドブック

年度更新とは、年間の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付するための手続きです。

本ガイドでは、年度更新の具体的な対応手順をはじめ、ミスの発生を防ぐ10のポイントをわかりやすく解説します。

社会保険・労働保険の実務完全ガイド

これ1冊でしっかり網羅!社会保険および労働保険は、従業員の生活上・労働上のリスクに備えるための公的保険制度です。

本資料では社会保険・労働保険で発生する各種手続き方法を、入社・退職時や妊娠・出産時などのシーン別にまとめました。

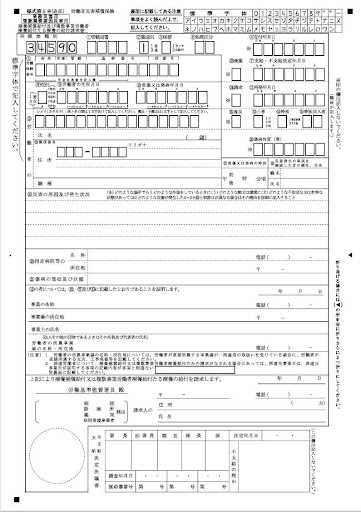

労災の様式5号の記入例

引用:主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省

様式5号には、会社の情報や負傷した労働者の情報など、正確に記載することが重要です。申請の書類は記入すべき項目が決まっており、必要事項を漏れなく記入することで手続きを円滑に進められます。

記載内容に誤りがあると申請手続きが遅れる可能性があるため、慎重に確認することが大切です。厚生労働省の公式サイトではフォーマットを確認できるので、記入時の参考にしてください。

様式5号の入手先については、以下の記事もチェックしておきましょう。

関連記事:労災保険の様式5号はどうやって手に入れる?そもそも様式とは?

労災の様式5号の書き方|項目ごとに解説

ここでは、書き方を項目ごとに解説します。

労働保険番号

労働保険番号とは、各事業所に割り振られた14桁の番号のことです。正確に記入しないと申請手続きがスムーズに進まない可能性があります。

番号は労働保険の年度更新申告書の控えで確認できるほか、労働保険事務組合へ問い合わせることでも確認が可能です。

労働者の性別・生年月日

負傷した労働者の性別と生年月日を記入します。

負傷または発病年月日・時刻

病気による申請の場合、発病の時刻が不明であれば記入不要です。

勤務中の事故による負傷の場合は、その発生日時を記入します。正確な時刻を記載することで適切な審査や手続きが行われやすくなります。

労働者の氏名・年齢・住所・職種

記載する内容は以下の通りです。

- 氏名

- 年齢

- 住所

- 職種

とくに職種は、単に「作業員」と書くのではなく、「組立作業員」や「検査作業員」など、具体的な職種を記載することが重要です。

具体的な記入によって業務内容との関連性が明確になり、審査がスムーズに進みます。

災害発生の事実を確認した者の職名・氏名

この欄には、災害発生を目撃した者や、会社へ報告した者の職名と氏名を記入します。

事故の概要や負傷の原因を記載する際、どのような事故だったのかが一読でわかるように記入するのがポイントです。目撃者や報告者の情報を記入することで、詳細な経緯を確認しやすくなります。

災害の原因及び発生状況

どのような状況で、どのような理由で災害が発生したのかを具体的に記入します。

たとえば「どのような作業手順で進めていたか」や「どのような機械や設備を使用していたか」など、可能な限り詳しく記載することが重要です。これにより、労働基準監督署の調査がスムーズになり、後々の確認作業が減ります。

もし負傷日と初診日が異なる場合、その理由も詳細に記入しておきます。

指定病院等の名称・電話番号・所在地

受診する指定病院等の情報を記入します。

傷病の部位及び状態

傷病について、身体のどの部位にどのような傷病が発生しているかを具体的に記載します。

たとえば、腕の骨折や足の捻挫など、傷病の状態をできるだけ詳細に記載することが重要です。

事業の名称・事業場の所在地・事業主の氏名

自社の事業名や事業主の氏名などを正確に記入します。

会社が負傷状況を証明し、記載内容に誤りがないことを確認するための項目です。下請けや派遣社員の場合は、元請け企業や派遣元の名称と所在地を記載します。

労働者の所属事業場の名称・所在地

被災労働者の所属が上記の事業場と異なる場合に限り、記入が必要です。一括適用を行っている支店や営業所など、実際に勤務している事業場の情報を記入します。

労働基準監督署長名

管轄の労働基準監督署の名称を記入します。

事業場の所在地によって管轄が異なるため、事前に労働局のホームページなどで確認し、正しく記載します。

病院または診療所・薬局・訪問看護事業者の名称

書類を提出する病院や診療所などの名称を記入します。提出日は、医療機関に提出する日です。

請求人の住所・氏名

この欄には、負傷した労働者本人の住所や氏名を記入します。

その他就業先の有無(裏面)

裏面は、労働者がほかの会社で働いているかどうかを記入する項目です。働いている場合は「有」に〇をし、所属している事業場の数を記入します。

なお、負傷した会社は含めない点に注意が必要です。もし、労働者が特別加入している場合は、以下の項目も記入します。

- 労働保険番号

- 労働保険事務組合名

- 加入年月日

派遣労働者が請求する場合は、派遣先から証明を受けることも求められます。

労災の様式5号を提出する流れ

ここでは、労災の発生から提出までの流れについて解説します。

労災保険の手続きについては以下の記事でも詳しく紹介しているので、こちらも参考にしてください。

関連記事:労災保険の各種手続き

1. 労働災害発生の連絡が入る

まず、労働者から会社へ災害発生の連絡が入ります。

この際、事故発生時の具体的な状況を詳しく聴取し、正確に把握することが重要です。事業主や担当者は、事故の原因や負傷の程度などを確認し、適切な対応を迅速に行う必要があります。

また、従業員には事前に「労災が発生した際は速やかに会社へ報告する」ことを周知しておくことが大切です。これにより、事故後の処理や保険申請が円滑に進みます。

2. 指定病院等で受診する

業務中にケガをした場合、労災病院または労災指定医療機関を受診します。会社側は、労働者に「業務中のケガ」と伝えるよう指示し、健康保険証を提示しないよう注意を促すことが重要です。

もし窓口で健康保険証を提示してしまうと、自己負担が発生します。会社側は、手続きがスムーズに進むようサポートすることが大切です。

3. 様式5号を作成する

様式5号は労働基準監督署で入手するか、厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。速やかに書類を作成したら会社保管用のコピーを取り、原本を負傷した労働者に渡します。

労災病院または労災指定医療機関には原本を提出するため、作成後には必ず会社側で保管用のコピーを取ることが重要です。また、災害補償に関する書類は労働基準法により5年間(当面の間は3年間)の保存が義務付けられているため、適切に管理しておくことが求められます。

4. 受診した指定病院等に様式5号を提出する

労働者は、会社から受け取った様式5号を受診した労災病院または労災指定医療機関に提出します。そのあと、医療機関から労働基準監督署へ送付される流れです。

これにより、申請の手続きが円滑に進み保険給付が適切に行われます。

5. 労働基準監督署による調査・認定

労働基準監督署が様式5号を受理したあと、調査が行われます。調査が完了すると、労働基準監督署が労災認定を決定し、労災保険から治療費が支払われる流れです。

医療機関には、労災病院や労災指定医療機関を通じて治療費が支払われる形で処理が進みます。また、場合によっては会社に対して資料提出を求めたり、上司や同僚から聞き取り調査が行われたりすることがあるため、注意が必要です。

なお、労災保険から支給される治療費は全額支給されますが、支給決定の通知は負傷した労働者にのみ行われ、会社には結果の通知はありません。

給付や申請については以下の記事でも解説しているので、こちらもあわせてご確認ください。

関連記事:労災保険の給付期間や申請期限は?休業補償などの種類別に解説!

労災の様式5号を利用する際の注意点

様式5号を利用する際は、記入内容に誤りがないよう注意が必要です。必要な情報を漏れなく記入し、指定された医療機関へ提出することが求められます。

ここでは、様式5号の注意点を解説します。

様式と給付内容が合致しているか確認する

労災関係の必要書類は種類が多く、申請する給付内容によって使用する様式が異なります。様式が間違っていると申請ができないため、申請内容に適した様式を選ぶことが重要です。

たとえば、業務災害と通勤災害では使用する様式が異なります。紛らわしい様式も多いため、どのケースに該当するかをしっかり理解し、正確に申請手続きを行うことが大切です。

労災の種類については以下の記事で解説しているので、こちらをご確認ください。

受診時に健康保険証は使わない

労災で治療を受ける際は、健康保険証を使用しないよう事前に伝えておくことが重要です。労災の場合、治療費は「労災保険」から支払われますが、健康保険の場合は「健康保険組合」や「全国健康保険協会」など、労働者が加入する通常の健康保険から支払われます。

もし健康保険証を提示して治療を受けた場合、自己負担が発生するので注意が必要です。万が一、健康保険を使用して治療を受けてしまった場合は、速やかに医療機関に連絡し、健康保険から労災保険への切り替えを依頼する必要があります。

適切に手続きを行えば、自己負担した治療費はあとで返還されます。

労災の様式5号の記入に関するよくある質問

様式5号に関するよくある質問をわかりやすく解説します。

労災の様式5号は誰が記入する?

様式5号は、基本的に労務担当者が記入します。これは、労働者本人の負担を軽減するためであり、会社が手続きを代行するケースがほとんどです。

ただし、労働者本人が記入することも可能で、決して禁止されているわけではありません。労働者本人やその家族が申請書類を記入し提出することもできますが、手続きがスムーズに進むよう、労務担当者が作成し提出することが一般的です。

労災の様式5号はコピーでも大丈夫?

様式5号は原則として「原本」を提出し、コピーは使用できません。治療のほかに処方薬を受け取る場合、原本は病院と薬局にそれぞれ提出する必要があるため、2部作成します。

もし薬局が労災指定外の場合、必要となる書類は「様式7号」です。病院だけでなく、薬局等への提出も含めて適切に準備することが求められます。

労災保険の様式5号の記入方法を把握しておこう

労災保険の様式5号は、療養補償給付を請求するための重要な書類です。指定医療機関に提出することで、病院や薬局での支払いが不要になります。

書類は厚生労働省のホームページや労働基準監督署で入手可能です。労働災害が発生した際に迅速に対応できるよう、記入方法などをしっかり把握しておきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労災の申請に必要な書類 – 作成および提出方法について解説

労働者が業務上または通勤により負傷した場合、労災保険の申請を行い労働基準監督署長の認定を経て労災給付を受けることができます。労災給付には療養や休業など、さまざまな給付がありますが、…

詳しくみる国民年金第3号被保険者関係届とは?提出が必要な場合について解説

国民年金第3号被保険者関係届とは、会社員や公務員など会社や組織に所属し厚生年金保険に加入している第2号被保険者が配偶者を扶養に入れる際に提出しなければならない書類です。配偶者の収入…

詳しくみる厚生年金は任意継続できる?任意継続のメリットを解説!

厚生年金には任意継続制度がないため、退職後に継続して加入できません。しかし、60歳で定年退職後は国民年金に任意加入が可能です。厚生年金保険料はいつまで払うかというと、最長70歳まで…

詳しくみる外国人労働者の雇用保険の加入条件や手続きを徹底解説

外国人労働者を雇用する際、日本人と同様に雇用保険の加入が必要です。週20時間以上の勤務や31日以上の雇用見込みがある場合、企業は適切に手続きを行わなければなりません。 本記事で…

詳しくみる労働保険とは?労災保険と雇用保険の違いや事業主の加入手続きも解説!

社会保険という用語は広く知られていますが、労働保険という用語はあまり認知されていないのではないでしょうか。 しかし、労働保険は働く労働者にとって不可欠な保険制度です。 本稿では社会…

詳しくみる育休中に年金を払わなくても将来減らない?産後パパ育休との違いも解説

育児休業を取得すると年金の支払いはどうなるのか、将来の年金額に影響はあるのかと不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。人事労務担当者や育休を予定している従業員にとって、年…

詳しくみる