- 更新日 : 2025年11月16日

一人暮らしも住宅手当がもらえる?費用の相場や支給の傾向を解説

一人暮らしの場合でも住宅手当が支給されるケースがあります。しかし、支給されるかどうかは企業ごとの規定や条件によります。

住宅手当は、従業員の住居費用の一部を補助する福利厚生のひとつです。本記事では、住宅手当の支給条件や費用相場、申請方法などを解説します。

目次

一人暮らしも住宅手当がもらえる?

住宅手当は、一人暮らしの場合でも支給されるケースがあります。

手当は生活安定を図るために提供されることが多いです。若手社員や一人暮らしの従業員は、家賃や生活費の負担軽減ができるメリットがあります。

ここでは、一人暮らしの場合に住宅手当を支給される条件や企業について解説します。

住宅手当の支給条件の一例

住宅手当が支給されるためには、企業が定めた条件を満たす必要があります。なお、住宅手当は法定外福利厚生のため、企業ごとに条件は異なります。

一般的な支給条件は、下記のとおりです。

| 支給条件 | 詳細 |

|---|---|

| 世帯主であるか | 一人暮らしであれば自然と世帯主となる |

| 雇用形態 |

|

| 賃貸か持ち家か |

|

| 勤務先からの距離や通勤時間 |

|

| 勤続年数や年齢 | 企業によって、勤続年数や年齢が取得条件になる場合がある |

このような条件を満たしていれば、住宅手当の支給を受けられる可能性が高いでしょう。

住宅手当がない会社の割合は60%程度

厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によると、住宅手当を支給している企業は47.2%です。つまり、約60%の企業では住宅手当制度を導入していません。

大手企業や転勤が多い企業では、住宅手当が支給される傾向があります。しかし、転勤の少ないIT系企業などでは、住宅手当がないことも少なくありません。

なお、住宅手当が支給されない場合でも、給与の一部に家賃補助分が上乗せされている場合もあります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

従業員の賃上げに潜むリスクと、企業が打つべき対策

人手不足や物価上昇などを背景に、賃上げが企業経営の重要テーマとなっています。しかし、賃上げには様々なリスクを伴います。

本資料では、企業が賃上げを進める際に注意すべきリスクと対策について解説します。

住宅手当申請書(ワード)

住宅手当の申請にご利用いただけるテンプレートです。 Wordファイル形式のため、直接入力や編集が可能です。

ダウンロード後、必要事項をご記入の上、申請手続きにお役立てください。

休業手当の計算シート(エクセル)

休業手当の計算にご利用いただける、Excel形式の計算シートです。

Excelファイル形式のため、ダウンロード後自由にご使用いただけます。 業務での休業手当の計算を行う際にお役立てください。

割増賃金 徹底解説ガイド(時間外労働・休日労働・深夜労働)

割増賃金は、時間外労働や休日労働など種類を分けて計算する必要があります。

本資料では、時間外労働・休日労働・深夜労働の法的なルールを整理し、具体的な計算例を示しながら割増賃金の計算方法を解説します。

一人暮らしの住宅タイプ別住宅手当の支給パターン

住宅手当が支給されるかどうかは、住んでいる住宅のタイプによっても異なります。

それぞれのパターンにおける支給傾向を見ていきましょう。

賃貸住宅の場合

賃貸住宅に住んでいる場合、家賃の一部を企業が補助する形で住宅手当が支給されます。家賃の補助額は企業によります。

一般的には家賃の30%から50%程度が支給されることが多いです。たとえば、月額家賃が8万円の場合は、2万円から4万円程度が支給されます。

ただし、支給額には上限が設けられていることが多いため、家賃が高くても範囲内で支給されるのが一般的です。

持ち家の場合

持ち家に住んでいる場合、住宅ローンの返済を補助する形で住宅手当が支給される場合があります。ただし、賃貸住宅に比べて支給額は少ない傾向にあります。

ローンの支払い額に応じて一定額が支給されることが多いでしょう。しかし、上限が設けられている場合もあるため、注意が必要です。

実家暮らしの場合

実家暮らしは支給対象外となる企業が多いです。実家の家賃は親が負担しているため、企業側としては補助を支給しにくいでしょう。

しかし、以下の条件に該当する場合は支給される可能性があります。

- 従業員が世帯主として認められている

- 両親が従業員の扶養に入っている

- 従業員が家賃を負担していることを証明できる

従業員が世帯主であり、独立して生活費を負担しているのが証明できれば支給されることもあるでしょう。この場合、住民票や住民票記載事項証明書を提出する必要があります。

同棲している場合

同棲している場合でも、住宅手当が支給されることがあります。なお、支給されるのは世帯主である一方のみで、両方のパートナーに支給されることは少ないです。

以下のようなルールにおいて、住宅手当が支給される場合が多いです。

- 世帯主となっている方のみ支給

- 双方が同じ会社の場合は重複支給を避ける

- 賃貸契約者と住民票の世帯主が一致していることが必要

企業の規定によっては、同棲している従業員にも住宅手当を支給することがあります。ただし、通常は世帯主のみが支給対象です。

一人暮らしの住宅手当の費用の相場

東京都産業労働局が中小企業を対象に行った調査によると、住宅手当の支給金額は下表のとおりです。

| 項目 | 一律支給 | 住宅形態別 | |

|---|---|---|---|

| 賃貸 | 持ち家 | ||

| 扶養家族あり | 17,696円 | 28,480円 | 22,556円 |

| 扶養家族なし | 15,211円 | 19,669円 | 16,083円 |

参考:東京都産業労働局|中小企業の賃金・退職金事情(20p)

扶養家族なしで賃貸の場合は、平均支給額は19,669円でした。持ち家の場合は16,083円と、賃貸よりも3,500円ほど低くなっています。

また、厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」では、住宅手当の平均支給額は約17,800円でした。

| 企業規模 | 支給金額 |

|---|---|

| 1,000人以上 | 21,300円 |

| 300~999人 | 17,000円 |

| 100~299人 | 16,400円 |

| 30~99人 | 14,200円 |

| 平均支給額 | 17,800円 |

企業規模が大きくなるほど支給額が増える傾向があります。従業員数1,000人以上の企業では平均21,300円に対し、30~99人規模の企業では14,200円となっています。

一人暮らしでは、家賃の支出が給与の3分の1程度となることが多いでしょう。そのため、住宅手当の支給によって生活費に余裕が生まれることが期待されます。

若手社員にとっては、住宅手当が生活の安定に大きくつながります。

参考:

一人暮らしの住宅手当の申請方法

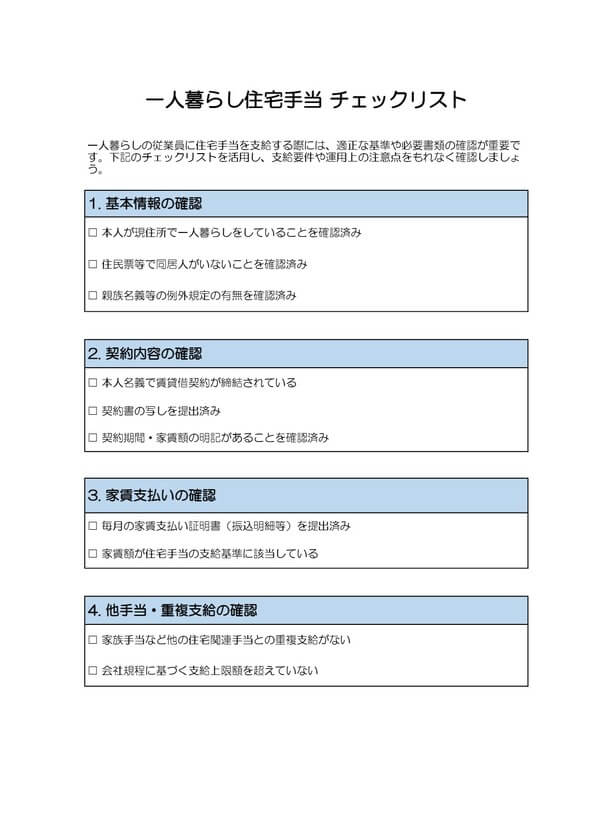

住宅手当を受け取るためには、企業が定めた申請方法を通じて必要書類を提出する必要があります。一般的に、以下のような書類が求められます。

- 賃貸契約書のコピー

- 住民票や住民票記載事項証明書

- 家賃やローンの支払い証明書

申請先は企業の総務部門や人事部門が担当していることが多いです。申請を受けて、企業の規定に照らし合わせて支給額や支給の有無が決定されます。

書類の準備には市役所での住民票取得のように、時間を要する手続きも含まれます。余裕をもって準備を行うのが望ましいです。

なお、引っ越しや結婚など、生活環境が変わる際には速やかな変更申請が必要です。

一人暮らしの住宅手当に税金・社会保険料はかかる?

住宅手当は給与所得の一部として課税対象となります。そのため、所得税・住民税・社会保険料の算定基礎に含まれることを理解しておくことが大切です。

ただし、社宅制度や借り上げ社宅制度を利用している場合は非課税になる可能性があります。企業が従業員に社宅を提供し、その賃料が市場価格の半額だった場合は、差額部分は非課税となります。

また、借り上げ社宅は、会社が不動産会社と契約を結び、その賃貸住宅を従業員に提供する形です。従業員が支払う家賃が市場価格の50%以上であれば、その補助金部分は非課税となるため、税負担を減らせるでしょう。

たとえば家賃が8万円で、従業員が4万円を負担する場合、残りの4万円は非課税として支給されます。

住宅手当を支給する際の注意点

住宅手当を支給する際は、いくつかの注意点があります。これらを踏まえて、従業員に公平で透明性のある支給を行いましょう。

住宅手当は企業の任意

住宅手当は法定外福利厚生です。そのため、企業側が任意で支給するものだと理解しておきましょう。

企業の規模や業績、さらには社内の福利厚生に対する方針に応じて支給の有無や金額が決まります。すべての企業で住宅手当が支給されるわけではありません。

企業が住宅手当を支給するかは、事前に確認するのが大切です。もし、企業が支給していなくても、給与の中に家賃補助分を上乗せしている場合もあります。

就業規則や労使協定で明確にする

住宅手当を支給する際には、就業規則や労使協定で条件を明確に定めることが必要です。これにより、従業員が住宅手当を受け取る資格があるのか、どの条件で支給されるのかがわかります。

たとえば、世帯主であることが支給条件の場合、就業規則に明記しておけば従業員は条件を満たしているか事前に確認できます。また、住宅手当の支給額や支給対象となる住宅のタイプなども、規定を設けておくことで不公平感を防げるでしょう。

不公平がないよう基準を明確にする

住宅手当の支給基準は、公平で透明性のあるものにすることが大切です。不公平な支給基準を設けると、従業員間で不満が生じたり、トラブルに発展したりすることがあります。

支給対象や支給額は、企業内で一貫した基準を設けましょう。

たとえば、賃貸住宅に住んでいる従業員に支給する際は、家賃の一定割合や上限額を設定するのが望ましいです。また、持ち家の場合には住宅ローンの支払い額に応じた支給額を設けるのが適切です。

これらの基準を明確にし、すべての従業員が納得できる形で支給されるようにしましょう。

給与明細に記載する

住宅手当は給与の一部として支給されるため、給与明細に記載しましょう。従業員がどの程度の住宅手当を受け取ったかを確認できれば、透明性が確保されます。

また、給与明細には住宅手当の支給額だけでなく、そのほかの手当や税金、社会保険料の控除額なども記載しておくとよいでしょう。これによって、従業員が手取り額を正確に把握できます。

住宅手当の支給基準を明確にし、適切に活用しよう

本記事では、一人暮らしで住宅手当をもらえる条件や費用相場、申請方法などを解説しました。

住宅手当は、従業員の生活安定をサポートするための重要な福利厚生です。しかし、その支給条件や支給額は企業によって異なるため、事前に企業の規定を確認し、条件を満たすことが必要です。

支給される際は、税金や社会保険料がかかることを理解し、手当が課税対象となることを念頭に置いておきましょう。企業側は、公平で透明性のある基準を設け、従業員が納得できる形で住宅手当を支給することが大切です。

本記事を参考にし、住宅手当の仕組みを理解して、適切に活用しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

会社都合退職とは?手続きや失業保険の申請、デメリットも解説

会社の経営悪化や事業所の閉鎖、人員整理など、従業員側に責任のない理由で発生するのが「会社都合退職」です。自己都合退職に比べて失業保険の給付が有利になる一方、会社には助成金の制限など…

詳しくみる給与計算での社会保険とは?シミュレーションで解説

毎月の給与計算、とくに社会保険料の計算は複雑で、保険料率の改定や専門用語の多さに、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、給与計算における社会保険料の基本から、計…

詳しくみる熊本県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も

熊本県内で事業を運営する企業にとって、給与計算は日々の業務の中でも特に重要な位置を占めます。しかし、正確な計算と法令遵守を維持するのは容易ではなく、特に中小企業では人的リソースの制…

詳しくみるボーナス(賞与)の前に退職したらもらえない?退職を伝えるタイミングと3つの注意点

基本的にボーナスの支給は、支給日に企業や職場に在籍していることが条件です。そのため、支給日前に退職したらもらえない場合がほとんどです。 実際に、大きな業績を上げて職場に貢献したにも…

詳しくみる契約社員も有給休暇を取得できる? 条件や日数、繰越の可否などを解説

契約社員も要件を満たせば、有給休暇が取得できることをご存じでしょうか。この記事では、契約社員が有給休暇を取得する際の条件や日数などを解説します。また「取得申請は何日前までにすべき?…

詳しくみる【給与計算シート付】産休中の給与は?計算方法や社会保険料の控除を解説

産前や産後、育児中は、業務を行うことが困難です。そのため、公的な休業制度を定めることで、母体の保護や子育て支援が行われています。また、休業中の給与は社会保険料等の扱いについて、特別…

詳しくみる

-e1763436002347.jpg)

-e1763436316712.jpg)

.png)