- 更新日 : 2026年1月9日

賞与の算定期間とは?査定期間との違い、休業・休暇は含まれるか解説【テンプレート付き】

賞与は、従業員のモチベーションに大きく関わる重要な要素です。そのため、正しく働きを評価し、賞与額に反映させなければなりません。その際に重要となるのが、賞与の算定期間や査定期間です。

当記事では、賞与の算定期間について、査定期間との違いや、期間中における休業・休暇の扱いなどについて解説します。

目次

賞与の算定期間とは?

「賞与の算定期間」とは、従業員に対して支給される賞与が、どの勤務期間と対応しているのかを表すものです。「支給対象期間」や「算定対象期間」などと呼ばれる場合もあります。

賞与の支給が法による義務ではないことと同様に、賞与の算定期間をどのように定めるのかも企業の自由です。ただし、多くの企業で採用されている算定期間が存在します。年2回の賞与と年1回の賞与に分けて、賞与の算定期間について解説します。

年2回賞与の算定期間の例

夏季と冬季の年2回賞与を支給する企業の多くは、賞与の算定期間も1年を二等分しています。たとえば、年に2回、6月に夏季賞与、12月に冬季賞与を支給する企業であれば、就業規則で以下のように算定期間を定めていることが多いでしょう。

| 賞与支給月 | 算定期間 |

|---|---|

| 夏季賞与(6月支給) | 前年11月1日から4月30日 |

| 冬季賞与(12月支給) | 5月1日から10月31日 |

支給月が後ろにずれる場合(夏季賞与を7月支給等)には、算定期間も同様に後ろにずれることになります。また、算定期間をどのように定めることも自由ですが、支給日とできる限り接近した期間を設定することが望ましいとされます。

年1回賞与の算定期間の例

年1回の賞与を支給する企業であれば、算定期間は1月1日から12月31日であることが通常です。賞与支給月が何月であれ年間を通して、算定期間とすることは変わりません。

| 賞与支給月 | 算定期間 |

|---|---|

| 賞与(夏季冬季等の支給月を問わない) | 1月1日から12月31日 |

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント

給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。

この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。

給与規程(ワード)

こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。

規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。

給与計算 端数処理ガイドブック

給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。

本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。

給与計算がよくわかるガイド

人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。

複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。

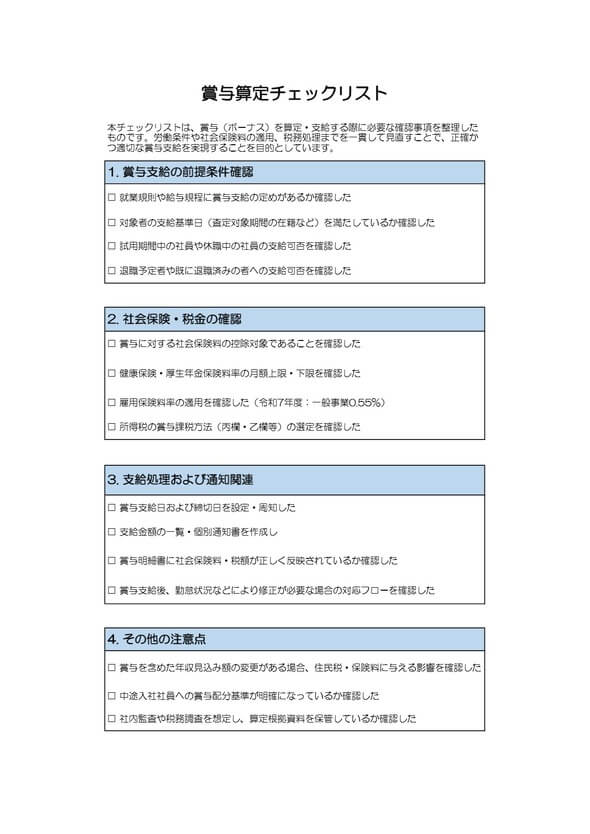

賞与計算規程の無料テンプレート・ひな形

以下より無料のテンプレートをダウンロードしていただけますので、ご活用ください。

賞与の算定期間と査定期間との違い

賞与の算定期間に似た言葉として、「賞与の査定期間」があります。賞与の査定期間とは、企業が従業員に支給する賞与の額を決定するために設ける期間です。この期間の勤務態度や、業務における成果が賞与額に反映されます。つまり、評価を行うための期間であり、支給対象となる勤務期間を表す算定期間とは異なった期間となります。

算定期間と査定期間は、同じ期間を指定して設定される場合もありますが、通常は異なった期間が設定されます。算定期間よりも査定期間を前倒ししている企業が多いでしょう。これは、査定結果を集計するために時間が掛かるためです。

年に1回賞与を支給する企業であれば、その支給月を問わず、年間を通して評価を行うことになります。つまり、査定期間は1年間です。これに対して、年2回の賞与を支給する企業であれば、査定期間も半年ごとに区分することが一般的となります。たとえば、年に2回、6月に夏季賞与、12月に冬季賞与を支給する企業であれば、以下のような査定期間を設けることが一般的でしょう。

| 賞与支給月 | 査定期間 |

|---|---|

| 夏季賞与(6月支給) | 前年10月から3月 |

| 冬季賞与(12月支給) | 4月から9月 |

1年を二等分するという考え方は算定期間と同様ですが、査定結果の集計や計算の関係上、算定期間より前倒しした期間となっていることが特徴です。

賞与の算定期間の計算方法

賞与の算定期間の計算方法は、法令に違反しない限り、企業が自由に定めることが可能です。算定期間の計算方法について解説します。

賞与の算定期間の計算手順

算定期間の計算方法は自由であるため、期間中における出勤率などをどのように賞与額に対して反映させても構いません。たとえば、「期間中に8割以上の出勤率を満たさない場合には、賞与は不支給とする」と定めることも可能です。ただし、このような規定は就業規則に定める必要があります。

出勤率によって、支給か不支給かを決定する企業も存在しますが、出勤率に応じて賞与額の減額を行うと定める企業も存在します。たとえば、100万円が賞与の額であれば、90%の出勤率で90万円、80%であれば80万円が支給されるといった具合です。

年に2回、6月と12月に賞与を支給する企業における以下のようなケースで、6月支給の夏季賞与の支給額を見てみましょう。

基本給:30万円 算定期間: 6か月(前年11月1日から4月30日) 賞与額:基本給の2か月分 出勤率:90% |

上記のケースでは、出勤率が100%であれば、夏季賞与として60万円(基本給30万円×2か月)が支給されるはずでした。しかし、出勤率が90%であるため、10%の減額がなされ、実際の支給額は54万円となります。出勤率に応じて賞与額が減額されるため、仮に85%の出勤率であれば51万円、80%であれば48万円が支給される賞与の額です。

このような減額方式は単純明快であり、かつノーワークノーペイの原則にも則った取り扱いとなります。従業員の理解も得られやすく、多くの企業で採用されています。

中途採用の賞与の算定期間

賞与の支給対象者をどのような範囲とするかも企業の自由です。中途採用者には、賞与を支給しないと定めることも自由となります。しかし、中途採用者に対して賞与を支給する企業も少なくありません。

中途採用者に対して、算定期間における勤務日数を問わず、満額の賞与を支払うとしても問題はありません。しかし、このような支給方法は、すでに在籍済みの従業員から理解を得るのが難しいでしょう。そのため、中途採用者に対しては、在籍した算定期間に応じて、賞与の日割り計算を行うことが多くなっています。

年に2回、6月と12月に賞与を支給する企業における以下のようなケースで、中途採用者の冬季賞与支給額を見てみましょう。なお、入社日は7月1日とします。

基本給:40万円 算定期間: 6か月(5月1日から10月31日) 賞与額:基本給の3か月分 出勤率:100% |

上記のケースでは、6か月の算定期間のうち、3分の2に当たる4か月間在籍していることになります。そのため、実際には在籍期間に応じて、本来の支給額である120万円(基本給40万円×3か月)の3分の2に当たる80万円が支給されることになります。なお、上記のケースでは、出勤率が100%のため、出勤率による減額はされていません。仮に出勤率が90%であれば、72万円、80%であれば64万円に減額されることになります。

休業や休暇は賞与の算定期間に含まれるのか

原則として、賞与の算定期間中の休暇や休業の取り扱いは企業の自由です。しかし、算定期間からの除外が問題となる休暇や休業も存在するため、注意してください。

年次有給休暇

年次有給休暇は、労働者に認められた法定の権利であり、取得によって不利益に取り扱うことは許されません。つまり、年次有給休暇を取得した日を欠勤扱いとして、算定期間の出勤率を計算することは許されないことになります。年に5日の消化義務が存在する部分はもちろんのこと、消化義務のない部分であっても変わりません。

産前産後休業

産前産後休業期間を、算定期間における出勤率に反映させること自体は許されています。つまり、産前産後休業の取得によって出勤率が下がったことによる賞与の減額は、認められます。

ただし、産前産後休業の取得のみによって、賞与が不支給となる場合には、その不支給は認められません。たとえば、賞与の支給条件として、算定期間中における9割以上の出勤率を課しているような企業で、産前産後休業を取得すると9割を下回るような場合です。このような場合には、その不支給となる条件が、産前産後休業の取得を暗に妨害しているとして無効となります。

育児休業・看護休暇

育児休業の取得によって賞与を不支給とすることは、法によって育児休業制度が設けられた趣旨を没却することになります。つまり、算定期間中における育児休業の取得によって、賞与を不支給とする取り扱いは認められません。

ただし、育児休業期間中は、原則として無給であることから、労働者は期間中の賃金請求権を有していません。そのため、育児休業を取得したことによって不就労となった期間分の賞与を減額することは許されます。なお、子の看護休暇についても考え方は同様のため、取得によって不支給とすることは認められませんが、取得日数分の減額は認められます。

介護休業・介護休暇

介護休業や介護休暇の算定期間への反映は、育児休業や子の看護休暇と同様の考え方となります。つまり、取得による不支給は認められませんが、取得日数分に応じた減額は可能です。

ただし、1日の取得で20%を減額するなど、取得日数と対応していない不合理な減額は、ノーワークノーペイの原則を超える不利益取り扱いとなるため認められません。このことは、育児休業や子の看護休暇においても同様です。

夏季・年末年始休暇

夏季休暇や年末年始休暇などの特別休暇は、年次有給休暇などの法定の休暇と異なり、企業が独自に設けている制度です。そのため、夏季休暇や年末年始休暇の取得を、どのように賞与に反映させるかも企業の自由です。

ただし、夏季休暇や年末年始休暇は、従業員のリフレッシュのために設けられた制度であるため、気兼ねなく利用できるように賞与へは反映させない企業が多くなっています。

労災の休業

労働災害による休業中は、休業補償給付として給付基礎日額(平均賃金)の6割が支給されます。しかし、労働災害による休業期間中における賞与の支払いまでは保障されていません。そのため、労働災害による休業期間を算定期間にどのように反映させるかは、企業の自由です。

就業規則において、休業期間を欠勤として扱うとしていれば、支給額が下がることになります。一方、出勤扱いとして定めていれば、支給額に影響はありません。しかし、労働災害による休業を、私傷病や従業員都合による欠勤と同様に扱うことは理解を得づらいため、慎重に対応しなければならないでしょう。

賞与の算定期間を変更する場合の注意点

すでに述べた通り、算定期間をどのように設定するかは企業の自由な裁量に委ねられています。しかし、一度定めた算定期間を変更する場合には、注意が必要です。たとえば、賞与を7月と12月の年2回支給している企業で、算定期間が以下のように変更されたとします。

| 変更前の算定期間の対象 | 変更後の算定期間の対象 | |

|---|---|---|

| 夏季賞与(7月支給) | 前年の11月から4月 | 前年の10月から3月 |

| 冬季賞与(12月支給) | 5月から10月 | 4月から9月 |

変更によって、1月ずつ算定期間をずらした形です。上記のような企業で、従業員が4月から8月、11月から1月に休業を取得していた場合、算定期間は、変更の前後で以下のように変動します。

| 変更前の算定期間の月数 | 変更後の算定期間の月数 | |

|---|---|---|

| 夏季賞与(7月支給) | 算定期間は、3か月分(2月、3月、4月の出勤) | 算定期間は、3か月分(10月、2月、3月の出勤) |

| 冬季賞与(12月支給) | 算定期間は、2か月分(9月と10月の出勤) | 算定期間は、1か月分(9月の出勤のみ) |

1月ずらす形で変更が行われても、夏季賞与については6か月の期間において、3か月出勤したことに変わりはありません。そのため、変更の前後を問わず5割の減額が行われることになります。一方で、冬季賞与については、変更によって、2か月分あったはずの出勤した算定期間が1か月のみとなっています。この場合には、減額率も6分の4から、6分の5に上がってしまいます。

上記のような変更を行った場合には、出勤日数に変更がないにも関わらず、賞与が多く減額されることになります。そのため、このような変更は、労働条件の不利益変更に該当します。労働条件の不利益変更を行うには、原則として説明や周知、従業員から個別の同意を得ることが必要です。出勤率が100%であれば、変更による影響はありませんが、休業している従業員がいるような場合には、不利益変更とならないか注意する必要があります。

算定期間の理解は正しい計算に不可欠

賞与が支給されるか否か、支給額がいくらになるかは、従業員にとって大きな関心事です。適切な評価に基づいて支給の可否や支給額が決定されなければ、大きく従業員のモチベーションを下げる結果となります。

正しく支給の可否や、賞与の額を決定するためには、算定期間の理解が欠かせません。当記事を参考に算定期間の理解を深めてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

人事労務の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

退職金制度なしの会社は違法?メリット・デメリットや老後の資金対策を解説【規定テンプレート付】

退職時に受け取る「退職金」は、多くの人にとって将来の安心につながる大切な資金です。しかし、退職金制度を設けていない企業も一定数存在します。 退職金制度の有無は企業が自由に選べるため…

詳しくみる福利厚生賃貸とは?住宅系福利厚生制度と他の福利厚生制度を比較しながら解説

採用や人材定着、ブランディングなど、さまざまな部分に影響を与える福利厚生。 今回は福利厚生の基礎知識に加え、住宅系福利厚生制度(住宅手当/社宅制度)と他の福利厚生の比較、福利厚生賃…

詳しくみる給与計算は無料でできる?やり方を紹介!

給与計算を無料で行うやり方には、エクセルを使う方法と無料の給与計算ソフトを使う方法があります。また有料の給与計算ソフトの無料トライアル期間も、費用はかかりません。複雑な給与計算はソ…

詳しくみる早見表つき!年収から手取りを計算する方法

給与は、支給額から税金と各種保険料が控除され支払われます。正確な手取りの計算には健康保険料・介護保険料・厚生年金保険・雇用保険に加え、所得控除を考慮にいれた所得税の算出、住民税の計…

詳しくみる岐阜県の給与計算代行の料金相場・便利なガイド3選!代表的な社労士事務所も

岐阜県は自動車部品や機械工業が盛んで、製造業を中心に多くの企業が活動しています。また、伝統工芸や観光業も地域経済を支える重要な産業です。こうした多様なビジネス環境では、給与計算の正…

詳しくみる給与振込申請書とは?書き方や口座変更の注意点(テンプレート付き)

給与の支給は手渡しが原則です(労働基準法第24条)が、一般的には振り込みによって給与が支払われることが多いです。 振り込みによる給与支給には労働者側の同意が前提となるため、給与振込…

詳しくみる

-e1762740828456.png)